Der Kunstmarkt kann sich ja bekanntlich nicht irren. Es gibt Künstler, wie geboren für die Rolle des Malerfürsten, deren natürliche Autorität jeglicher Übertreibung abhold ist. Ein wahrer König regiert milde und freundlich und macht nicht viel Gewese um sein Werk.

Das mag ein Grund dafür sein, dass Gerhard Richter seit Äonen nicht nur der teuerste lebende Künstler der Gegenwart ist, sondern auch Meister der minimalistischen Selbstdarstellung. Für seine Bilder wählt er immer möglichst kurze und karge Titel. Denn es ist nun einmal so: Titeln wie „Onkel Rudi“, „Betty“ oder „Die Kerze“ haftet gerade mit ihrer Beschränkung auf das scheinbar Wesentliche und Sichtbare eine Aura des Sibyllinischen an, ja des Erhabenen.

Kippenberger spielt mit Bildtiteln

Schlichtheit, sorgsam eingesetzt, kann die Bedeutung eines Bildes verdoppeln, ja verewigen wie, wir sehen, während geschwätzige Titel schnell Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Künstlers wecken können. Ein Meister dieser Disziplin war Martin Kippenberger, der mit Bildtiteln offenkundig genau das bezweckte: Zweifel an der Kunst zu säen.

Was sagt es zum Beispiel über einen Kunstsammler aus, der viel Geld ausgäbe für ein Werk mit dem Titel: „Jetzt gehe ich in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald“? Das reimt sich zwar, aber welcher seriöse Kunstkäufer könnte seinen Gästen im heimischen Garten eine Installation diesen Titels zeigen, ohne besorgte Blicke zu ernten?

Titel bildet Beziehung von Künstler und Publikum ab

Mit anderen Worten: In den Titeln der Kunstwerke bildet sich vor allem die Beziehung von Künstler und Publikum ab, zumindest seit den Zeiten, da die Künstler frei sind in ihrer Motivwahl. Titel erzeugen Erwartungen, die ein Teil des Publikums gern mit Kunst verbindet – oder sie ersticken jegliche Erwartungen lieber gleich im Keim. Auf dieser imaginären Skala, sozusagen zwischen Richter und Kippenberger, lässt sich der Regler bei der Titelwahl für ein Kunstwerk stufenlos hin- und her schieben.

Je kürzer der Titel, desto mehr dürfen wir auf Transzendenz hoffen, wenn nicht gar auf Absolution: Wir gehören einer Gemeinschaft der Wissenden an, die nicht viele Worte braucht, um sich zu verstehen. Und die anderen auf der Kippenberger-Seite lachen sich eins, weil sie das neckische Spiel mit den Titeln so gut durchschauen. Dazwischen liegen natürlich viele Grauzonen, so vielschichtig wie die Künstlertypen und das Publikum selbst. Manche Künstler verzichten deshalb lieber gleich ganz auf Bildtitel, sei es, dass sie hinreichend von der Wirkmacht ihrer Werke überzeugt sind, sei es, dass sie in demonstrativer Bescheidenheit das eitlen Spiel mit den Deutungen verweigern.

Gequirlter Quark macht Kunst bedeutsam

Doch noch bleibt eine Frage offen: Wenn die Titel von Kunstwerken eigentlich nur das Verhältnis von Künstler und Publikum abbilden – was sagen sie dann noch über die Bilder? Sind die Bilder am Ende nur ein Vorwand für die Titel? So könnte es jedenfalls scheinen, wenn es nach der Studie der kanadischen University of Waterloo geht.

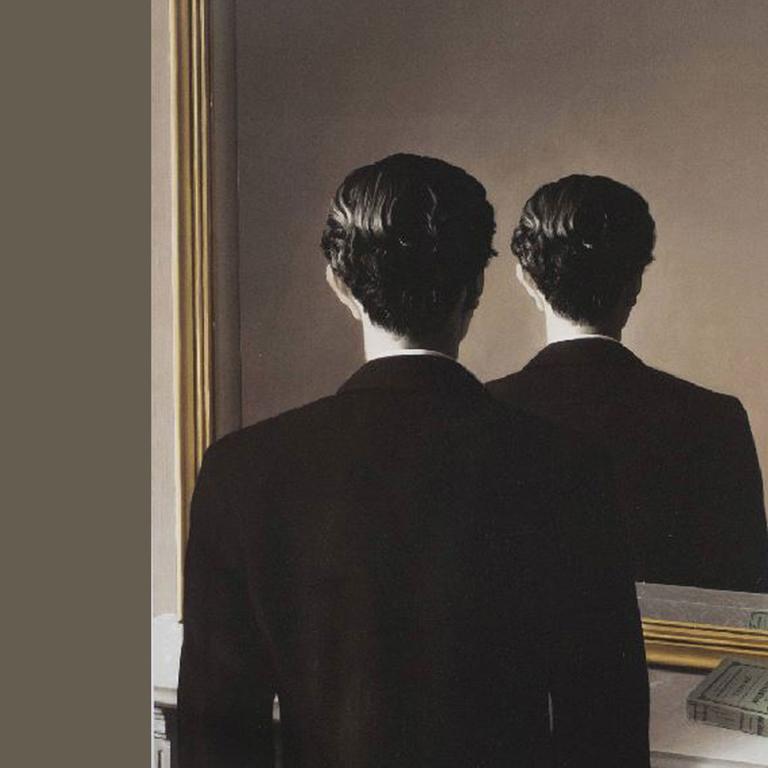

Die Studie trägt übrigens selbst den Kippenberger-würdigen Titel: „Bullshit makes the art grow profunder“, zu deutsch etwa: Gequirlter Quark macht Kunst bedeutsam. Die Erwartung der Probanden an die Erhabenheit der abstrakten Kunst war jedenfalls eindeutig auf der Gerhard Richter-Skala. Allerdings ahnte der belgische Maler René Magritte so etwas schon vor neunzig Jahren. Sein einflussreichstes Bild wäre ohne Beschriftung sicher längst vergessen.

Zu sehen ist eine Tabakspfeife, und darunter der Schriftzug: „Das ist keine Pfeife“. Tiefer lässt sich der Graben zwischen Schrift und Bild kaum ausheben. Und als wäre es damit nicht schon genug, hat dieses Werk auch noch einen offiziellen Titel: „Der Verrat der Bilder“. Sollen denn jetzt wieder die Bilder an allem Schuld sein?