In Hollywood hat die #Metoo-Debatte tiefe Spuren hinterlassen. In der Popmusik war es bislang, was Missbrauchsfälle angeht, relativ ruhig. Das hat sich in den letzten Monaten und Wochen allerdings geändert. Verantwortlich dafür sind zwei TV-Dokumentationen, die im amerikanischen Fernsehen ausgestrahlt wurden.

In der Doku "Surviving R. Kelly" geht es um schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs von Mädchen beziehungsweise sehr junger Frauen gegen R&B-Sänger R. Kelly. Die Vorwürfe gegen ihn sind nicht neu. Genauso wenig wie im Fall von Michael Jackson.

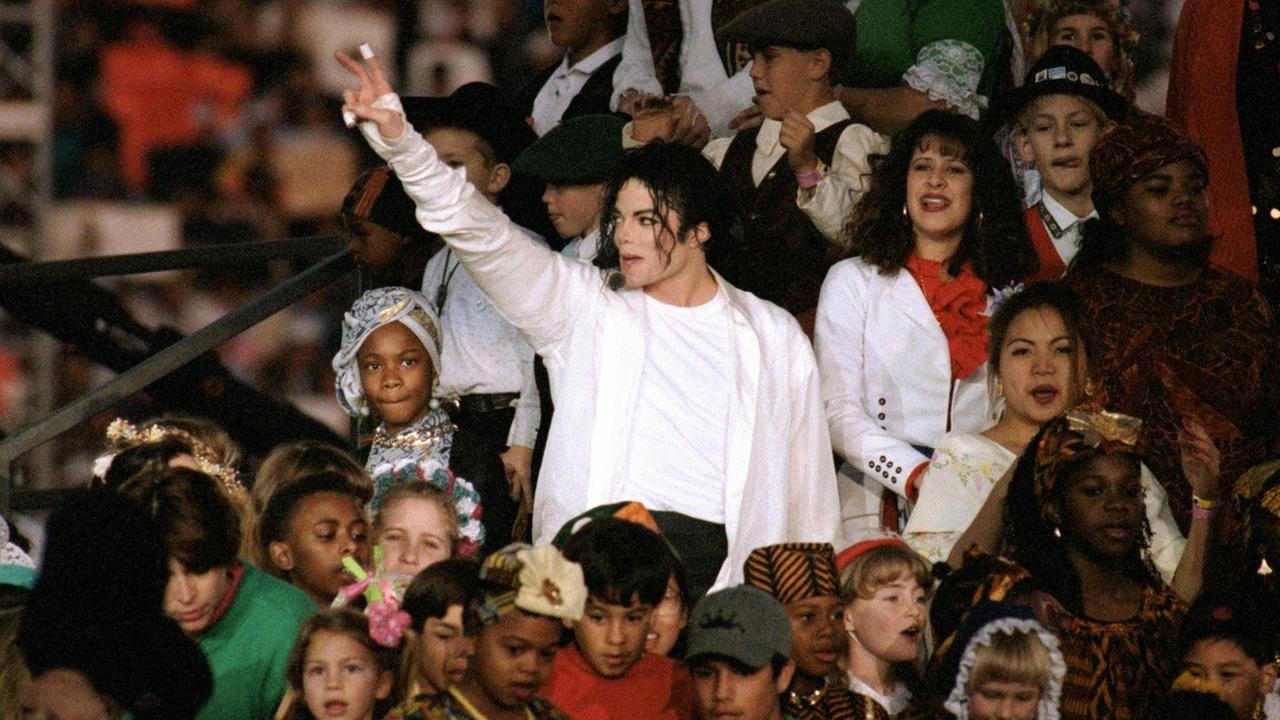

In der Doku "Leaving Neverland" werfen zwei junge Männer dem 2009 verstorbenen King of Pop vor, sie als Kinder missbraucht zu haben. Im Prozess gegen den Musiker 2005 hatten die beiden noch das Gegenteil behauptet. Die britische BBC und der norwegische Rundfunk verbannten Michael Jackson daraufhin aus dem Radio. Die Norweger haben den Bann jedoch inzwischen wieder aufgehoben – mit der Begründung, die Kunst sei autonom und vom Künstler zu trennen.

Kann man die Kunst vom Künstler - in den Fällen von Michael Jackson, R.Kelly & Co. - tatsächlich voneinander trennen? Diese Frage bewegt heute die "Streitkultur".

Es diskutieren:

Tobias Rüther:, der stellvertretender Feuilletonchef der "FAZ" und Autor des Buches "Helden" über David Bowie.

"Man lernt das schon in der Schule, dass man trennen soll zwischen Werk und Urheber. Dass also die Kunst autonom ist und als solches eigenen Gesetzen unterworfen ist. Angesichts der Vorwürfe, die jetzt im Raum stehen, wirkt diese Trennung doch sehr kaltblütig und intellektuell, weil man ja dann auch sehen muss, dass diese Songs, um die es geht, dass dafür Tantiemen geflossen sind und diese Tantiemen einen Lebensstil ermöglicht haben, der dann wiederum den mutmaßlichen Missbrauch möglich gemacht hat.

Dass diese Songs quasi den Ruhm begründet haben, hinter dem sich der Missbrauch verstecken ließ. (…) Aber eins irritiert mich wirklich an diesen Fällen. Bei R. Kelly und Michael Jackson handelt es sich ausgerechtnet um zwei schwarze Künstler, die jetzt öffentlich zur Verantwortung gezogen werden. Und ich frage mich, wann wir endlich anfangen über die Groupies der 60er- und 70er-Jahre zu reden, die Groupies der weißen Rockstars. Wer fordert in dem Sinne den Boykott von Led Zeppelin oder den Rolling Stones?"

Fabian Wolff, Musikkritiker und Kulturjournalist, der unter anderem in "Die Zeit" und in der "Süddeutschen Zeitung" über Literatur, Musik und Popkultur schreibt.

"Ich möchte das Wort 'dürfen' erstmal streichen. Es gibt keine Instanz, die das Hören dieser Musik verbieten kann oder auch möchte. Das liegt in der individuellen Entscheidungsgewalt jeder Hörerin und jedes Hörers, ob sie oder er das noch kann oder will.

Ich glaube, es geht vielmehr um die Frage, wie wir gesellschaftlich mit dieser Kunst umgehen. Das sollte zunächst einmal das Zuhören und das Ernstnehmen dieser Vorwürfe stehen. Gerade aus Respekt und Empathie mit den Opfern.

Dann im nächsten Schritt zu sagen, wir können klar zwischen Kunst und Urheber, zwischen Kunst und Künstler trennen, das halte ich im Gegenteil nicht für intellektuell, sondern für einfältig und simpel gedacht. So funktioniert das ja alles nicht. Ich glaube gerade in diesem Moment müssen wir über die Widersprüche und Überlagerungen sprechen zwischen Kunst und Künstler.

Nur so können wir eigentlich beides wirklich ernstnehmen und nur so können wir über die dritte Ebene – über uns als Publikum sprechen. Es gibt gleichzeitig schon eine sehr lebendige Tradition, wie gehen wir eben mit der Tradition von "bad men" - von "schlechten Männern" um. Tobias Rüther hat die Groupie-Szene der 60er und 70er erwähnt.

Auch da gibt es schon lange Texte und Auseinandersetzungen, die bislang bitterer Weise – oder ich möchte sagen ironischer Weise – bis jetzt abgekanzelt wurden als Hypermoralismus. Dabei ist das genau die Perspektive, zu der wir jetzt zurückkehren müssen."

Transparenzhinweis

Fabian Wolff hat in einem Essay auf Zeit Online am 16. Juli 2023 offengelegt, nicht jüdischer Abstammung zu sein. Zuvor hatte er dies jahrelang behauptet und hatte aus dieser Perspektive immer wieder Position in öffentlichen Debatten über Antisemitismus und Israelkritik bezogen. Auch für das Deutschlandradio und seine Programme hat Wolff gearbeitet, im Wesentlichen als Musik- und Literaturkritiker.