Ein gut gekühlter Weißburgunder aus der Pfalz - damit ist der Chemiekonzern BASF 2015 an die Öffentlichkeit gegangen. Nicht weil er ins Winzergeschäft einsteigen wollte, sondern in die Technologie der Kühlung mit magnetischen Materialien. Der damals präsentierte Prototyp eines Magnetkühlschranks hat es aber nie zur Serienreife geschafft. Holger Kapp, damals wie heute in der Pressestelle des Unternehmens tätig, erklärt auf Anfrage per Mail, woran das liegt:

"Nach Einschätzung der BASF ist die Magnetokalorik langfristig nicht wettbewerbsfähig zur etablierten Kompressortechnologie. Die Projektaktivitäten wurden daher beendet."

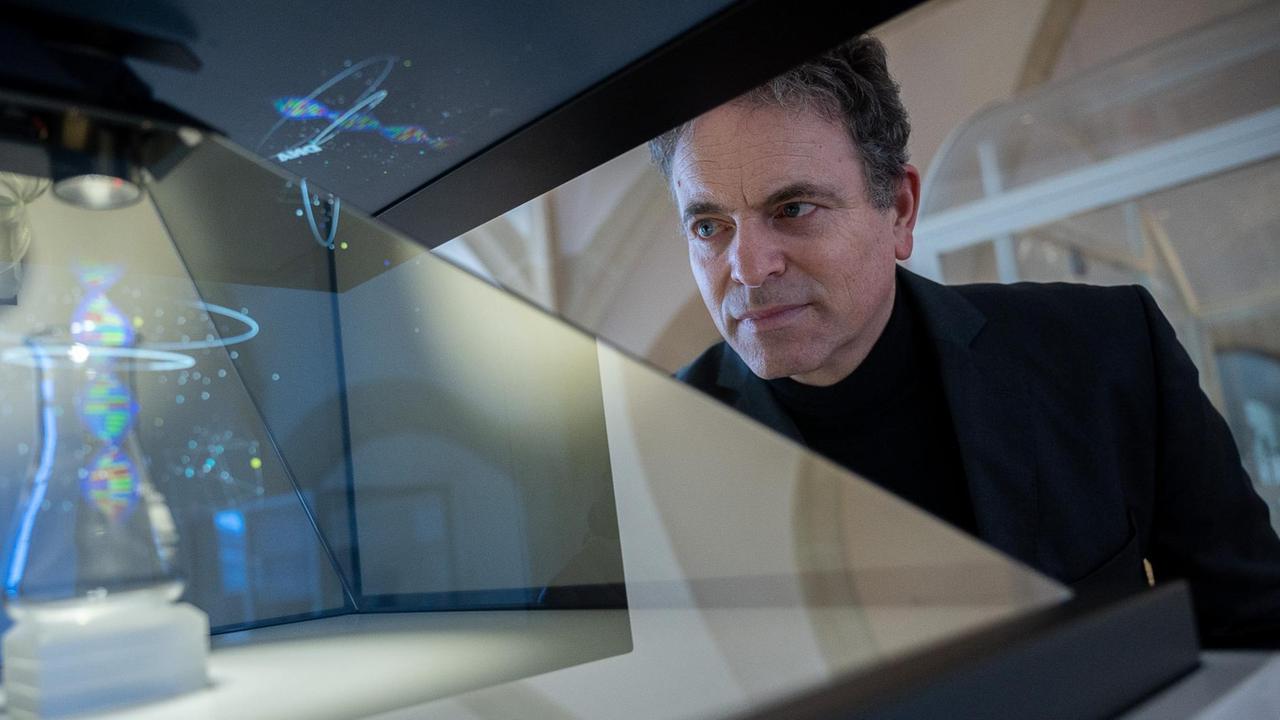

Mangelnde Wirtschaftlichkeit gab bei der BASF den Ausschlag für das Aus des Projektes. Anderswo wird die Magnetokalorik aber weiterhin erforscht, und zwar durchaus mit kommerziellen Absichten. Zum Beispiel von Tino Gottschall vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf. Denn dank der Eigenschaft bestimmter Metalle und Legierungen, sich zu erwärmen, wenn man ein Magnetfeld anlegt, sagt er, lassen sich effiziente Kühlkreisläufe konstruieren.

"Wir legen das Magnetfeld an. Das Material wird warm. Und nun können wir Wasser durch unser Material hindurchpumpen und diese Wärme abführen an die Außenwelt. Im nächsten Schritt entmagnetisieren wir nun das Material, das Material wird kälter, und nun können wir Wasser in die andere Richtung pumpen, das Wasser somit abkühlen und den Innenraum unseres Kühlschranks damit kühlen."

Jetzige Kühltechnik ist klimaschädlich

Heute nutzen kommerzielle Kühlschränke die Verdunstungskälte, die entsteht, wenn sich eine komprimierte Flüssigkeit, ein Kühlmittel, ausdehnt und dadurch gasförmig wird. Das Verfahren, dessen Herzstück ein surrender Kompressor ist, ist bewährt, aber nicht zukunftsträchtig.

"Die Kühlmittel, die wir dort verwenden, sind ziemlich klimaschädlich. Manche sind um den Faktor 4000 schädlicher als CO2, wenn sie in die Atmosphäre gelangen, und das ist unvermeidlich. Das passiert in großem Umfang, und deswegen kommen wir an einen sehr paradoxen Punkt: Wir verwenden Kühlgeräte, feuern damit den Klimawandel weiter an, wodurch wir wieder mehr Kühlgeräte brauchen."

Magnetische Legierungen als Alternative

Deshalb werden die derzeitigen Kühlmittel, die sogenannten F-Gase, bis 2030 deutlich eingeschränkt und sollen ganz verboten werden, sobald Alternativen verfügbar sind. Andere Kühlmittel wie Ammoniak oder Wasser haben aber technische Nachteile. Darum suchen Forschende nach völlig anderen Kühltechniken. Magnetische Legierungen wären eine Alternative, allerdings sind noch viele technische Fragen offen. Zum Beispiel: Welche Materialien sind am geeignetsten? Kilian Bartholomé vom Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik in Freiburg:

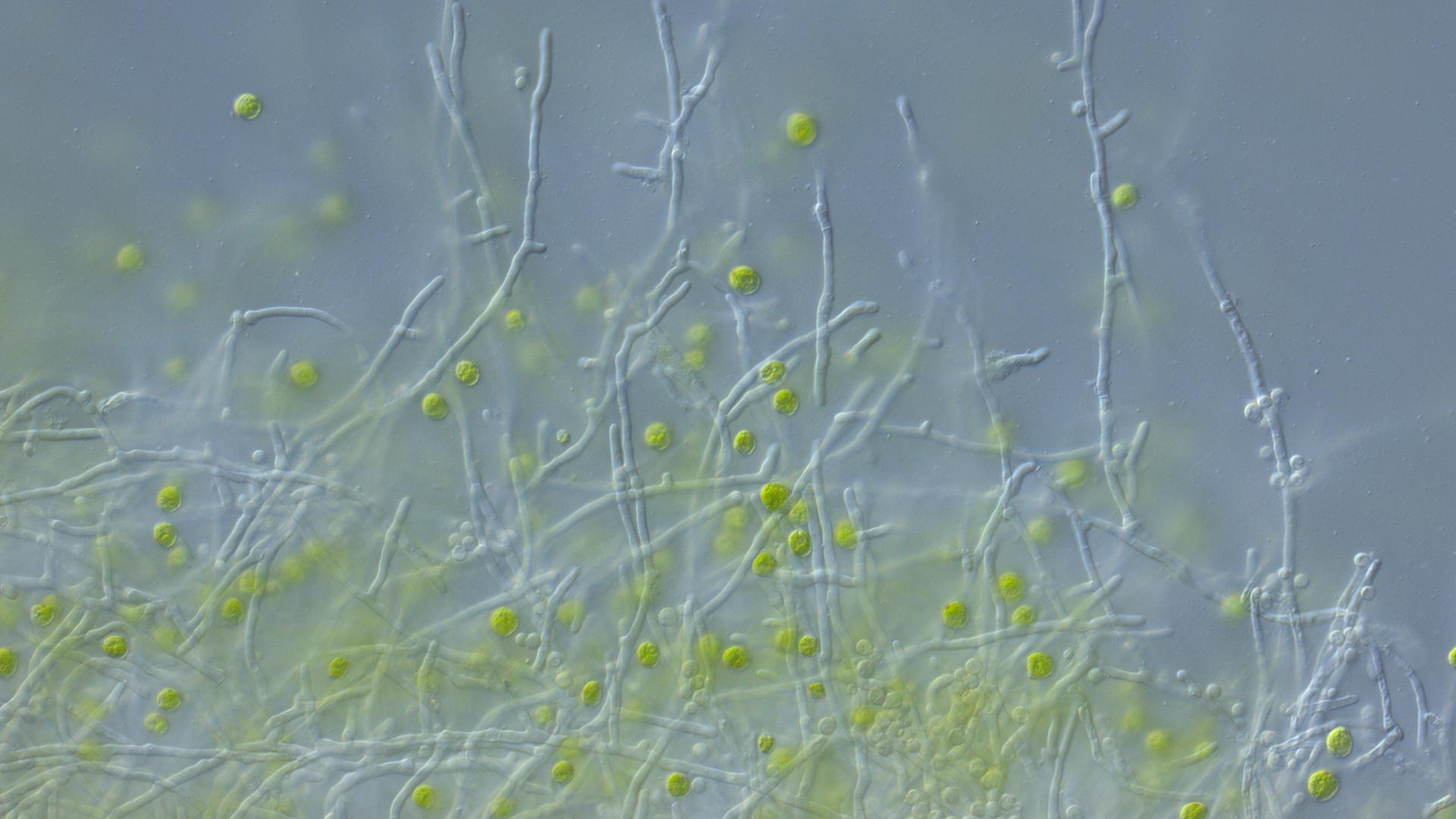

"Die Eigenschaft, die sie mitbringen sollen: dass sie eine möglichst hohe Temperaturänderung zeigen, also möglichst warm werden und möglichst stark wieder abkühlen - und das über einen möglichst breiten Temperaturbereich. Und was wir da verwenden, was am vielversprechendsten ist, das sind Lanthan-Eisen-Silizium-Materialien."

Suche nach dem besten Material

Andere Gruppen testen Legierungen mit Mangan, Eisen, Phosphor und Silizium. Neben dem Material ist auch die Kühltechnik selbst noch Gegenstand der Forschung. Die Dresdner Wissenschaftler um Tino Gottschall pumpen Wasser hin und her, in genau dem Rhythmus, in dem das Magnetfeld angelegt und wieder abgeschaltet wird. Kilian Bartholomé lässt dagegen das Kühlmittel beim Erwärmen verdampfen und beim Abkühlen kondensieren.

"Und das führt dazu, dass wir zu höheren Systemfrequenzen kommen können. Weil wir durch das Verdampfen und Kondensieren schneller die Wärme aus dem Material entfernt bekommen, können wir das Material häufiger pro Sekunde ausnutzen und damit eine höhere Leistungsdichte generieren in diesem Material. Was wir schon zeigen konnten, dass wir unser System 20 Mal pro Sekunde magnetisieren und entmagnetisieren und entsprechend in der Zeit auch immer die Wärme übertragen können."

Potenziell könnte ein solches System deutlich energieeffizienter sein als eine Kompressor-Kühlung, das sagen beide Forscher. Mindestens 20 Prozent Einsparung sind zu holen, sagt etwa Tino Gottschall, das müsse sich aber erst noch in der Praxis beweisen. Vorher ist noch eine weitere wichtige Anforderung ist zu lösen, egal mit welcher Technik die Wärme abgeführt wird.

"Wir müssen sehr feine Wärmetauscher-Strukturen herstellen können, wirklich auf der Mikrometer-Skala. Denn je kleiner die Strukturen werden, desto schneller lässt sich die Wärme aus dem Material heraustransportieren. Das sind gerade die Forschungsvorhaben, die laufen, auch vor allem im Bereich der additiven Fertigung, Metalldruck usw., wo viele Gruppen auch aktiv sind."

Noch viel Forschungsbedarf

Es gibt also noch Forschungsbedarf. Einige Unternehmen entwickeln aber bereits Produkte. Allerdings keine Haushaltskühlschränke - das sei momentan nicht rentabel, beide Forscher sehen das genauso wie die BASF.

"Es gibt andere Anwendungen, da sind wir sehr viel zuversichtlicher. Zum Beispiel im Medizintechnikbereich, weil da der Preisdruck nicht so hoch ist. Für eine neue Technologie ist es leichter, da zuerst reinzukommen. Aber auch Supermarktkälte, mobile Applikationen oder Serverraumkühlung. Solche Geschichten sind sehr interessant für die Magnetkühlung."

Einige Jahre wird es bis zur Marktreife noch dauern - hat es bei der Vorstellung des Weinkühlschranks 2015 geheißen. Genau das sagen die Forschenden heute auch. Weil aber der Klimawandel inzwischen deutlich drängender geworden ist, könnten sie dieses Mal Recht behalten.