Wer Dick heißt, hat ein Problem. Er muss sich darauf gefasst machen, andauernd gefragt zu werden, warum er so heißt. Dick Meier hat darauf mehrere Antworten. Die kürzeste lautet: Wegen meinen Eltern. Die längere: Weil ich bei der Geburt sechs Kilo gewogen habe. Alternativ dazu: Weil meine Eltern Dick Cheney verehrten, lange bevor er Vizepräsident der USA wurde. Dass Dick Meier gerne und viel isst, ohne dick zu werden, am liebsten Cremeschnitten und dergleichen, wäre auch eine plausible Erklärung.

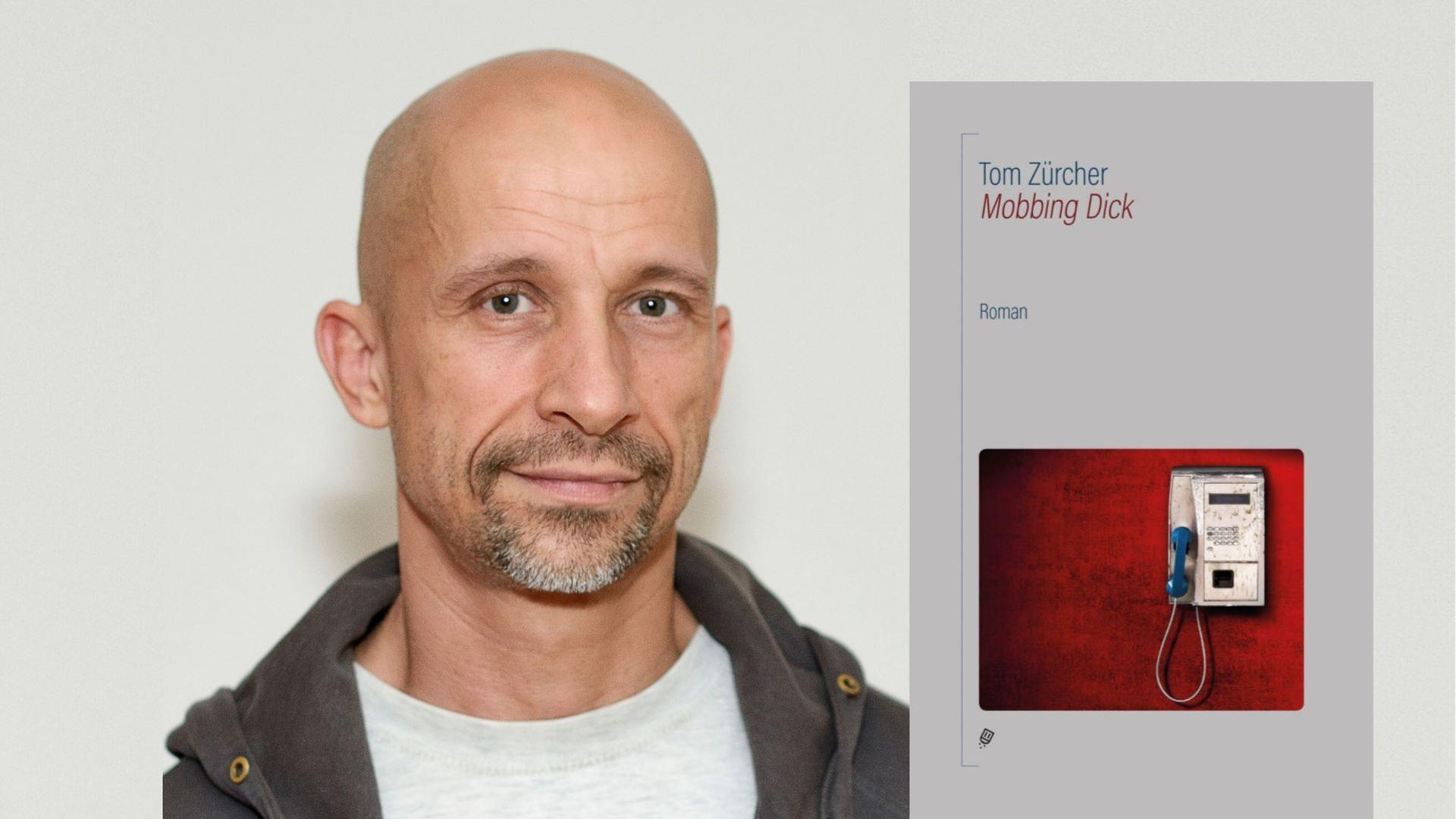

In Tom Zürchers neuem Roman "Mobbing Dick" muss man sich als Leser in einem Gestrüpp aus Behauptungen, Lügen, Phantasien und Wahnideen zurechtfinden. Doch irrwitzigerweise entsteht genau aus diesem Dickicht das, was die handelnden Figuren als Wirklichkeit umgibt. Mit der gebotenen Skepsis ist deshalb auch die biographische Notiz zum Autor Tom Zürcher zu behandeln, der mit 20 Lastwagenfahrer werden wollte, dann aber in einer Bank landete und heute, 53 Jahre alt, als Werbetexter und laut Eigenauskunft "unentdecktester Schriftsteller der Schweiz" in Zürich lebt.

Muttersöhnchen beginnt Banklehre

Seinem Romanhelden Dick Meier hat Tom Zürcher eine ähnliche Laufbahn zugedacht, denn auch Dick bewirbt sich, nachdem er sein Studium abgebrochen hat, als Lehrling bei einer Bank. Der junge Mann tut das in der Hoffnung auf eine steile Karriere, vor allem aber, um seinem kleinbürgerlichen Elternhaus zu entkommen und mit dem ersten selbstverdienten Geld eine eigene Wohnung finanzieren zu können. Dass die Bank ihn dann tatsächlich als Banklehrling nimmt, ist eines der vielen Wunder in diesem überdrehten, verrückten Buch. Wer würde schon sonst einen derart seltsamen jungen Mann einstellen, der sich selbst Bisswunden im Arm zufügt und sie im Bewerbungsgespräch der Personalfrau der Bank vorzeigt:

"Die Personalfrau fragt, weshalb er das Studium abgebrochen hat. Aus gesundheitlichen Gründen. Was? Er will ihr die Bisswunde zeigen, aber sie ist schon bei der nächsten Frage. Warum er hier arbeiten möchte. Weil seine Mutter früher hier gearbeitet hat. Sie meinen vor der Sechskilogeburt? Genau. Wissen Sie was, ich glaube Ihnen kein Wort. Die Personalfrau blättert in den Unterlagen. Er soll von seinen Stärken erzählen. Gibt es etwas, dass er besonders gut kann? Essen. Wie bitte? Das ist doch keine Stärke. Wir sind eine Bank und kein Restaurant. Sie seufzt. Reden wir über Ihre Schwächen. Haben Sie eine? Süßes. Also nein! Ist das Ihr erstes Bewerbungsgespräch? Sie steht auf und begleitet ihn zum Ausgang, wobei sie nochmals auf seinen Namen zurückkommt: Verraten Sie mir, wieso Sie so heißen? Krieg ich dann den Job?"

Derart temporeich schrauben sich die Dialoge in "Mobbing Dick" ins Absurde hinein. Es sind Ping-Pong-Spiele, in denen jede Antwort die nächste ergibt und zwar so, dass die Logik dabei unmerklich ausgehebelt wird.

"Die Personalfrau fragt, weshalb er das Studium abgebrochen hat. Aus gesundheitlichen Gründen. Was? Er will ihr die Bisswunde zeigen, aber sie ist schon bei der nächsten Frage. Warum er hier arbeiten möchte. Weil seine Mutter früher hier gearbeitet hat. Sie meinen vor der Sechskilogeburt? Genau. Wissen Sie was, ich glaube Ihnen kein Wort. Die Personalfrau blättert in den Unterlagen. Er soll von seinen Stärken erzählen. Gibt es etwas, dass er besonders gut kann? Essen. Wie bitte? Das ist doch keine Stärke. Wir sind eine Bank und kein Restaurant. Sie seufzt. Reden wir über Ihre Schwächen. Haben Sie eine? Süßes. Also nein! Ist das Ihr erstes Bewerbungsgespräch? Sie steht auf und begleitet ihn zum Ausgang, wobei sie nochmals auf seinen Namen zurückkommt: Verraten Sie mir, wieso Sie so heißen? Krieg ich dann den Job?"

Derart temporeich schrauben sich die Dialoge in "Mobbing Dick" ins Absurde hinein. Es sind Ping-Pong-Spiele, in denen jede Antwort die nächste ergibt und zwar so, dass die Logik dabei unmerklich ausgehebelt wird.

Übergriffige Eltern, mobbende Kollegen

Da ist auf der einen Seite die spießige Familien-Welt von Zürchers Held Dick, ein überhitzt-heimeliger Glucken-Kosmos mit einer stets überbesorgten, ängstlichen Mutter. Der Vater, der als Drogist ein eher kümmerliches Dasein führt, glaubt, sein Leben mittels Zeitungslektüre und rationalen Argumenten im Griff zu haben.

Weil Dick sich als Banklehrling aber bald Zugang zu den Bankkonten der Kunden verschafft, lüftet er auch das lange gehütete Geheimnis seines Vaters: Denn der sitzt tatsächlich auf einem Millionenerbe, das er sogar seiner Frau verheimlicht, um ihr Haushaltsgeld möglichst knapp zu halten. Im Alltag ist Dicks Vater geizig, doch die versteckten Millionen geben ihm Sicherheit. Das ist ja vielleicht sowieso der wichtigste Effekt des Geldes in einer Schweizer Bank. Man hat es nicht, um es auszugeben, sondern um es zu haben.

Weil Dick sich als Banklehrling aber bald Zugang zu den Bankkonten der Kunden verschafft, lüftet er auch das lange gehütete Geheimnis seines Vaters: Denn der sitzt tatsächlich auf einem Millionenerbe, das er sogar seiner Frau verheimlicht, um ihr Haushaltsgeld möglichst knapp zu halten. Im Alltag ist Dicks Vater geizig, doch die versteckten Millionen geben ihm Sicherheit. Das ist ja vielleicht sowieso der wichtigste Effekt des Geldes in einer Schweizer Bank. Man hat es nicht, um es auszugeben, sondern um es zu haben.

Zur zweiten Familie wird für Zürchers Romanheld Dick Meier sehr schnell die Bank. Hier scheint jeder Mitarbeiter seinen genau umrissenen Platz zu haben, doch was die Leute eigentlich tun, bleibt ihr unergründliches Geheimnis. Vermutlich tut niemand wirklich etwas Sinnvolles, außer so zu tun, als ob etwas zu tun wäre. Dicks Arbeitskollege Herr Bachmann, der an Diabetes und Haarausfall leidet, rennt jedes Mal aus dem Zimmer, wenn das Telefon klingelt. Leonhard, der Chef, ist vor allem damit befasst, als Chef aufzutreten. Und die schöne Frau Koch ist vor allem deshalb legendär, weil ihr Aufstieg so rasant vonstattenging. Wichtiger als alle Bankgeschäfte ist die interne Statistik, die jeder zu seinen Gunsten zu fälschen versucht. Vor allem deshalb, weil eine US-amerikanische Bank das marode Schweizer Haus übernehmen will.

"Leonhard nickt grimmig. Die sind gnadenlos da drüben, sagt er. Wenn sie die neue Abteilungsstatistik sehen, denken sie, die Koch ist besser als er. Die werden sich nicht die Mühe machen, frühere Statistiken anzuschauen, sondern einfach Marianne zum Vizedirektor befördern statt ihn. Das geht nicht, sagt der Vizedirektor und reibt sich am Lippenstiftohr. Können Sie das korrigieren?, fragt er Dick."

Alle behaupten zu arbeiten - und tun meistens nichts

Hierarchie ist alles in Zürchers fiktivem Finanzunternehmen. Das heißt, die vordringliche Arbeit der hier Angestellten besteht darin, sich ihre Bedeutung und Wichtigkeit zurechtzuphantasieren. Die Schweizer Bank erscheint in diesem Roman als ist leerlaufender Apparat, dessen Hauptfunktion darin besteht, so zu tun, als wäre das Bankgeheimnis tatsächlich ein Heiligtum. Aus diesem Grund muss Banklehrling Dick dann auch die interne Vreneli-Geheimschrift lernen, um, verborgen in einer Zuhörerkabine, Kundengespräche mitzustenographieren. Denn Klarschrift ist in dieser Romanwelt des schönen Finanzscheins ebenso streng verboten wie eine klare Benennung von Wahrheiten.

Allerdings kann Lehrling Dick sich die Codes der Vreneli-Geheimschrift nur schlecht merken, weswegen er aus Not schon bald seine eigenen Kringel und Krakel erfindet, zumal sich am Ende sowieso niemand für seine Protokolle interessiert.

Allerdings kann Lehrling Dick sich die Codes der Vreneli-Geheimschrift nur schlecht merken, weswegen er aus Not schon bald seine eigenen Kringel und Krakel erfindet, zumal sich am Ende sowieso niemand für seine Protokolle interessiert.

Es ist ein grandioser, intelligenter Spaß, wie Tom Zürcher das Schweizer Bankwesen in eine Groteske verwandelt. Das liest sich wie eine völlig überdrehte Kafka-Variation: Kafka auf Speed trifft Monty Python. Doch wenn das alles wäre, würde man dieses Erzähl-Tons wohl rasch überdrüssig werden. Zürcher geht es aber um mehr. Er zeigt, wie Wahn und Wirklichkeit ineinandergreifen und sich gegenseitig bestärken, wie Dick, indem er immer tiefer ins Verderben stürzt, doch gleichzeitig glauben kann, einen furiosen Aufstieg zu erleben.

Böses Märchen über Geld und Macht

Innerhalb eines geschlossenen Systems ist jeder Irrsinn ganz normal. So merkt man auch als Leser erst allmählich, dass Dick sich nach und nach in einen Psychopathen verwandelt und immer schrecklichere Dinge tut. Er rächt sich für all die Demütigungen, die er erleiden musste, auch wenn er seine Niederlagen als Triumphe zu erleben versteht. Dick entspricht jenem Tätertypus, der in Wahrheit ein Opfer von Verhältnissen ist, denen er nicht entkommen kann. Oder, wie es im Roman heißt:

"Es gibt keine bösen Menschen. Nur Menschen, die Böses tun. Wenn der Druck stimmt."

So darf man dieses böse Märchen von Geld und Macht, Arbeit und Familie als wahnwitzige Parabel auf die gesellschaftliche Wirklichkeit lesen. Mit großem Vergnügen führt die Lektüre direkt ins Entsetzen. Und löst das Entsetzen im Gelächter.

So darf man dieses böse Märchen von Geld und Macht, Arbeit und Familie als wahnwitzige Parabel auf die gesellschaftliche Wirklichkeit lesen. Mit großem Vergnügen führt die Lektüre direkt ins Entsetzen. Und löst das Entsetzen im Gelächter.

Tom Zürcher: "Mobbing Dick"

Salis Verlag, Zürich. 320 Seiten, 24 Euro.

Salis Verlag, Zürich. 320 Seiten, 24 Euro.