Im Frühjahr 2025 hatten die US-Regierung angekündigt, auf bestimmte Waren aus der EU, wie Aluminium oder Stahl, Zölle zu erheben und auch weitere Zölle auf alle Importe vorzubereiten. Die EU bereitete Gegenzölle vor, hat diese Maßnahmen aber nie umgesetzt, da man mit den USA über eine Lösung verhandeln wollte.

Mitte Juli kündigte US-Präsident Donald Trump trotz der laufenden Verhandlungen an, ab August 2025 alle EU-Waren mit Zöllen in Höhe von 30 Prozent zu belegen. Die EU hat neue Gegenzölle vorbereitet, die sie erheben will, sollten die Verhandlungen scheitern.

Gegen welche Länder erheben die USA Strafzölle?

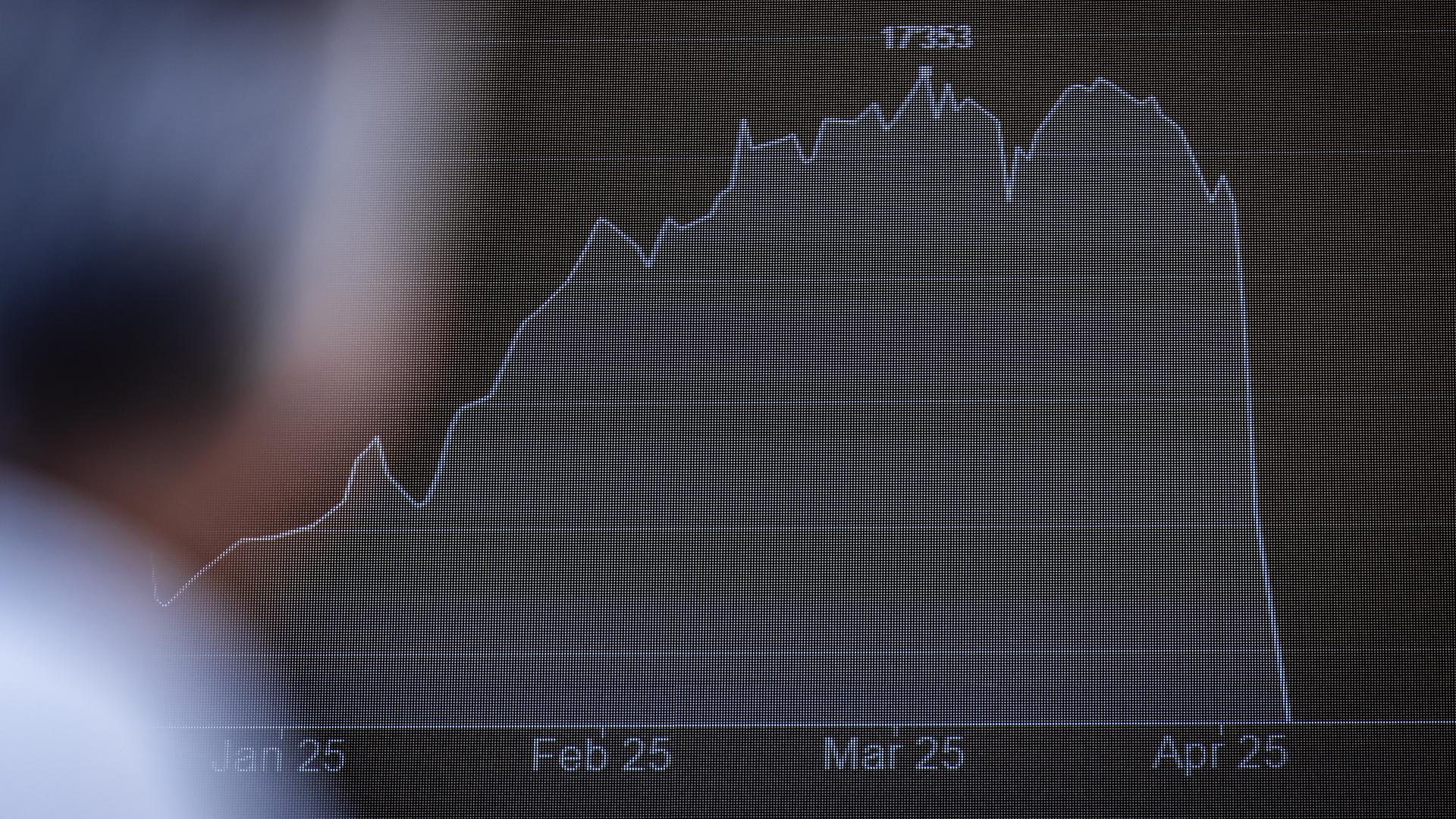

US-Präsident Donald Trump hatte den Handelsstreit im Frühjahr 2025 entfacht. Trump kündigte zunächst hohe Importaufschläge für die EU und zahlreiche Länder an, senkte diese nach heftigen Reaktionen an den Finanzmärkten aber auf einen Basissatz von zehn Prozent ab. Dieser gilt für fast alle Importe fast aller Länder in die USA pauschal. Daneben gibt es zahlreiche erhöhte Zölle, die je nach Land und Warengruppe schwanken.

Eigentlich sollten am 9. Juli 2025 zahlreiche neue US-Zölle für Waren aus der EU in Kraft treten. Diese Frist hat US-Präsident Trump bis zum 1. August 2025 verlängert. Gegenwärtig laufen Verhandlungen zwischen Washington und Brüssel über einen Deal. Mitten in diesen Verhandlungen kündigte Trump an, ab August 30 Prozent Zoll auf alle EU-Einfuhren zu erheben – mehr als die Europäer befürchteten.

Der durchschnittliche Zollsatz der USA lag Anfang Juli 2025 nach Berechnungen des Budget Labs der Yale Universität bei 17,6 Prozent. So hoch war der durchschnittliche US-Zollsatz zuletzt im Jahr 1934. Vor Beginn der zweiten Amtszeit von Donald Trump lag der durchschnittliche Zollsatz bei 2,4 Prozent.

Besonders hohe Zölle hatte US-Präsident Donald Trump zeitweise auf Importe aus China verlangt, bis Mitte Mai waren es 145 Prozent. Die Führung in Peking hatte mit Zöllen von bis zu 125 Prozent auf Einfuhren aus den USA reagiert.

Mit zwei Ländern hat US-Präsident Donald Trump bisher Einigkeit über Zölle erreicht, mit Vietnam und Großbritannien. Waren aus Vietnam verzollen die USA nun mit 20 Prozent, zeitweise hatte Trump 46 Prozent angedroht. Im Gegenzug schafft Vietnam alle Zölle auf US-Importe ab.

Unternehmen aus Großbritannien zahlen weniger Zölle als Unternehmen anderer europäischer Länder, beispielsweise zehn statt 25 Prozent auf Kraftfahrzeuge. Weder Großbritannien noch Vietnam haben allerdings formale Handelsabkommen mit den USA geschlossen, juristisch belastbare Formulierungen liegen nicht vor.

Wie treffen die Zölle Deutschland und die EU?

Würden die USA EU-Einfuhren tatsächlich mit 30 Prozent Zoll belegen, würde das laut Commerzbank der deutschen Wirtschaft einen Schaden von 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts innerhalb von zwei Jahren zufügen.

Dabei gehen die Exporte in die USA bereits zurück. Im Mai 2025 haben deutsche Unternehmen Waren im Wert von 12,1 Milliarden Euro in die USA exportiert, das waren 7,7 Prozent weniger als im Monat zuvor und es ist zudem der niedrigste Wert seit drei Jahren. Geht das so weiter, sind Zehntausende von Arbeitsplätzen in Gefahr.

Insbesondere Zölle auf Waren aus den Bereichen Kraftfahrzeuge, Maschinen, Chemie und Pharma treffen die deutsche Industrie hart, weil sie den Großteil der Exporte ausmachen. In diesen Branchen seien Zölle ein „seriöses Problem“, sagte der Handelsexperte der SPD-Fraktion, Bernd Lange.

Seit April 2025 sind auf Kraftfahrzeuge bei Einfuhr in die USA 25 Prozent Zoll fällig. Das sei eine erhebliche Belastung für die deutsche Automobilindustrie, sagte Hildegard Müller, die Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie (VDA), im Juli 2025. Es gehe monatlich um Milliardenbeträge.

Zuletzt hatte die US-Administration die Zölle für Stahl- und Aluminiumimporte erhöht. Ab Anfang Juni 2025 waren dafür 50 Prozent fällig, zuvor waren es 25 Prozent gewesen. Der direkte Effekt davon wird von Beobachtern als nicht so dramatisch eingestuft, denn nur etwa 3 Prozent des in Deutschland produzierten Stahls werden in die USA exportiert.

Problematischer sind aber wohl die indirekten Effekte, die Umleitungseffekte. Denn es wird nun für Hersteller aus der ganzen Welt schwieriger, Stahl und Aluminium in den USA zu verkaufen. Das erhöht die Konkurrenz auch auf anderen Märkten, weil zum Beispiel Hersteller aus China oder Indien verstärkt auf den europäischen Markt drängen. Die deutsche Wirtschaftsvereinigung Stahl beklagte eine „neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt“ und forderte Unterstützung.

Wie kann die EU auf die US-Zölle reagieren?

Das Ziel der EU ist, alle gegenseitigen Zölle auf null zu reduzieren, das dürfte allerdings nicht erreichbar sein. Die Chance, überhaupt zeitnah zu einer Einigung zu finden, schätzt Bernd Lange Anfang Juli 2025 auf höchstens 50 Prozent. Lange ist der ranghöchste Handelspolitiker im Europäischen Parlament, der an den Verhandlungen beteiligt ist. Die Verhandlungen liefen ohne stringenten Plan, die US-Seite ändere teils über Nacht ihre Position.

Aber auch nach den neuen Zollankündigungen setzt Brüssel weiter auf eine Verhandlungslösung. Beide Seiten seien auf dem richtigen Weg und näherten sich einem guten Ergebnis, sagte EU-Handelskommissar Maros Sefcovic. Gegenzölle wolle man nicht erheben.

Ob das die richtige Strategie ist, ist unter EU-Politikern umstritten. Der EU-Handelspolitiker Bernd Lange (SPD) wirft der Kommission vor, in den Verhandlungen zu vorsichtig aufzutreten. Und auch die EU-Parlamentarierin Anna Cavazzini (Grüne) sagt: „Wenn man einem Erpresser immer nachgibt, dann will er nur noch mehr.“ Deswegen halte sie es für problematisch, dass die Kommission keine Gegenzölle erhebe.

Dabei hätte die EU einige Optionen, die US-Wirtschaft als Reaktion hart zu treffen. Am meisten Druck könnte die EU mit härteren Regulierungen der US-Tech-Konzerne aufbauen, also beispielsweise Apple, Google oder Meta. Die Tech-Konzerne zahlen in Europa bisher kaum Steuern und missbrauchen und umgehen zudem Regeln.

Die Instrumente, um das zu ändern – etwa Wettbewerbsrecht, Regeln zum Datenschutz – seien alle da, betont Ökonom Marcel Fratzscher im April 2025. Aber ein Vorgehen gegen die Digitalkonzerne erfordere auch politischen Mut.

Die EU-Länder hatten sich als Reaktion auf Trumps Zollpaket eigentlich schon darauf geeinigt, bestimmte US-Produkte mit Zöllen zwischen zehn und 25 Prozent zu belegen. Darunter sind Jeans, Motorräder, Mandeln und Reis. Zudem hatten die Kommission und die EU-Staaten an einer Liste weiterer EU-Zölle gearbeitet – darunter Stahl- und Aluminiumprodukte, Textil- und Lederwaren sowie Rindfleisch und Sojabohnen. Alle diese geplanten Zölle bleiben aber ausgesetzt, um die Verhandlungschancen mit der US-Administration zu erhöhen.

Gleichzeitig wurden nach den neuen Zollankündigungen des US-Präsidenten zusätzliche Gegenzölle in Höhe von 72 Milliarden Euro von der EU vorbereitet. Diese würden zu den bereits beschlossenen, aber noch verhängten Gegenzöllen, welche wegen der Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte vorbereitet wurden, hinzukommen. Diese umfassen insgesamt 21 Milliarden Euro.

Welche Auswirkungen könnten die Zölle auf die US-Wirtschaft haben?

Die USA werden selbst besonders stark unter den Zöllen leiden, sagt DIW-Präsident Marcel Fratzscher: „Dort rechnen wir mit einem starken Rückgang der Exporte. Die Preise werden deutlich steigen, die Wirtschaft wird sich deutlich abschwächen, viele Arbeitsplätze werden verloren gehen.“

Doch dies sei nur der direkte Effekt der Zölle. Noch mehr Sorgen bereiten dem Ökonomen indirekte Auswirkungen durch die größere Unsicherheit. Für Unternehmen sei es schwierig zu investieren, sagt Fratzscher: „Handele ich überhaupt noch mit den USA? Was mache ich denn, wenn ich nicht weiß, was ein Präsident als nächstes entscheidet? Diese Unsicherheit ist Gift.“

US-Präsident Donald Trump hofft jedoch, schon allein durch die Zölle auf Autos Mehreinnahmen in Milliardenhöhe zu generieren und die heimische Automobilindustrie wieder groß zu machen. Denn um die Zölle zu umgehen, würden die Autobauer künftig komplett in den USA produzieren, glaubt Trump.

Marcel Fratzscher vermutet allerdings, dass angesichts der Unberechenbarkeit des US-Präsidenten nur wenige ausländische Unternehmen ihre Produktion in die USA verlagern werden. Er geht davon aus, dass Unternehmen stattdessen einen großen Bogen um das Land machen und woanders investieren werden. Hart treffen werde all das vor allem Menschen mit wenig Einkommen in strukturschwächeren Regionen der USA – und damit viele Wählerinnen und Wähler von Trump, so Fratzscher.

Deutsche Unternehmen jedenfalls investieren aufgrund der US-Zollpolitik weniger in den USA. Das geht aus Daten der Bundesbank hervor, die das Institut der Deutschen Wirtschaft ausgewertet hat. Die Direktinvestitionen in die USA sind auf den niedrigsten Wert seit 1993 gesunken. Im Februar und März 2025 haben deutsche Unternehmen gut 260 Millionen in den USA investiert. Im Vorjahreszeitraum waren es mehr als 30 Mal so viel.

Wie rechtfertigt Trump die US-Zölle?

Donald Trumps Motto „America first“ bedeutet, dass er die US-Wirtschaft unter allen Umständen „schützen“ möchte. Dabei sind ihm alle Mittel recht, Protektionismus ist eines davon. Mit Verweis auf das bestehende Handelsbilanzdefizit der USA hatte er schon während seines Wahlkampfs mehrfach behauptet, die Vereinigten Staaten würden von ihren Handelspartnern ausgenutzt.

Dem widerspricht beispielsweise die EU-Kommission: Betrachte man nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistungen, „so verzeichnet die EU gegenüber den USA einen geringen Überschuss von 48 Milliarden Euro, was gerade einmal drei Prozent des gesamten Handels zwischen den beiden Ländern entspricht“, heißt es in einer Pressemitteilung. Trump sieht es anders: Viel zu lange hätten andere Länder die USA als ihr Sparschwein missbraucht und bestohlen, sagte er.

Ziel sei es, die US-Wirtschaft zu schützen, Arbeitsplätze zu schaffen, sagte Kevin Hassett, der Wirtschaftsberater des Weißen Hauses im Juni 2025 zur Verdoppelung bei den Stahl- und Aluminiumimporten auf einer Konferenz der Stahlindustrie in Washington.

Hildegard Müller, die Präsidentin des VDA, ist überzeugt, dass diese Begründungen vorgeschoben sind. Trump gehe es bei den Zöllen darum, Einnahmen zur Begleichung des US-Staatsdefizits zu generieren, sagte sie im Juli 2025. Er müsse seine angekündigten Ausgabenpakete finanzieren. Für die Wirtschaft auch der USA seien die Zölle negativ, sie kenne kaum ein Wirtschaftsunternehmen in den USA, was diese Zollpolitik unterstützt.

kau, pj, jk, lkn, jfr, dpa, rtr, aha, afp, pto, mg