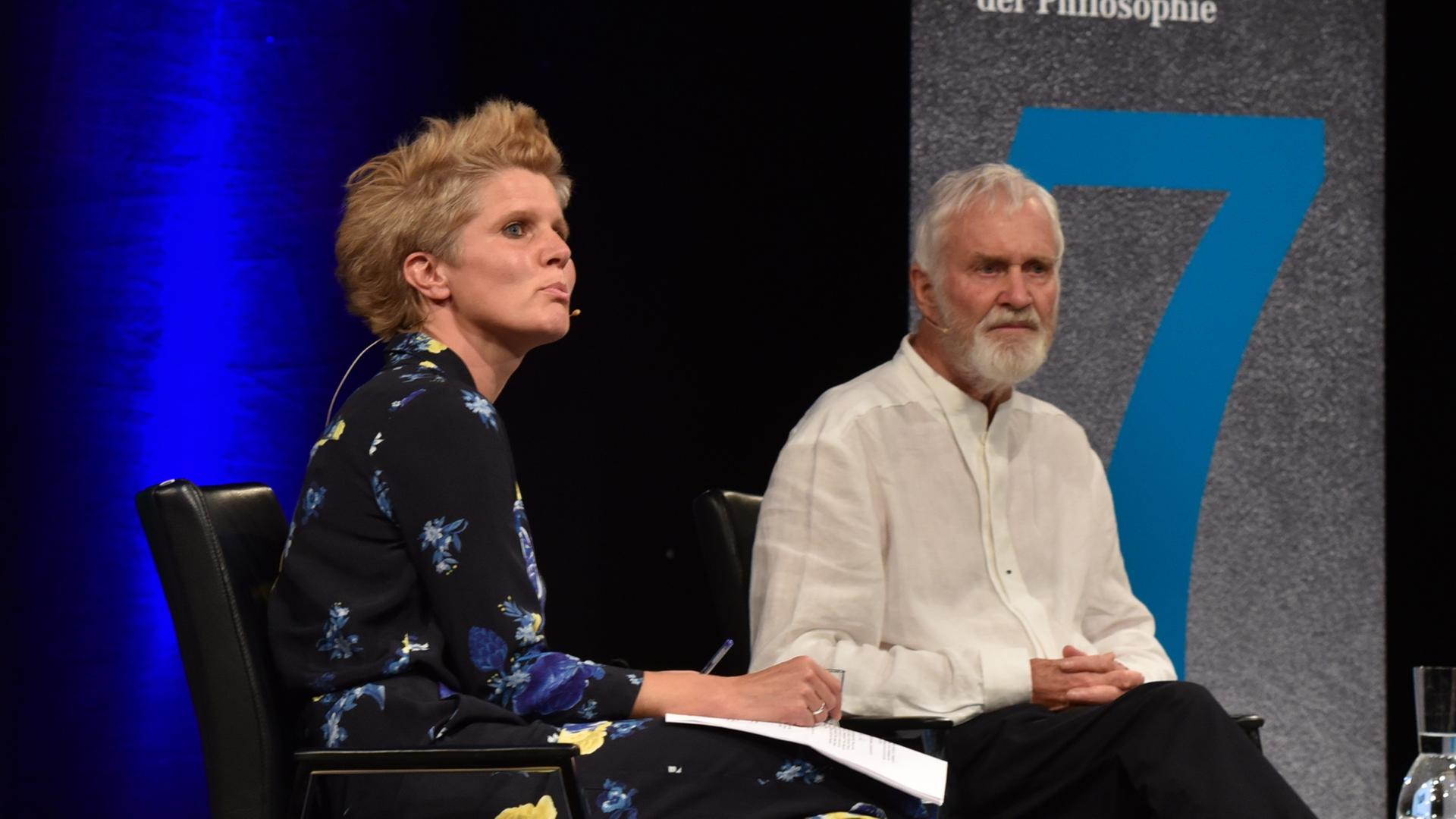

Haben Übersetzerinnen und Übersetzer bedeutender literarischer Werke angesichts der Forderungen nach political correctness in der Sprache begonnen, sich selbst zu zensieren? Etwa um Konflikte mit Verlagsleiterinnen oder Lesern zu vermeiden, die die Literatur etwa frei von rassistischen Ressentiments wissen wollen? Diese Frage stellte die österreichische Literaturwissenschaftlerin und Übersetzerin Elisabeth Edl gleich zu Beginn der Diskussionsrunde mit Kolleginnen und Kollegen, die sie moderierte. Sie brachte als Beispiel den Titel einer Erzählung von Josef Conrad aus dem Jahr 1897:

„Wir waren an einen Titel gewöhnt wie der `Nigger von der Narzissus´. Eine Weile hieß dieses Buch dann der `Bimbo von der Narcissus´. Die letzte Übersetzung, die vor zwei, drei Jahren erschienen ist, heißt jetzt der `Niemand von der Nazissus´. Was tun wir inzwischen beim Übersetzen? Fangen wir an, ein bisschen zu retuschieren, ein bisschen zu mogeln?“

Grundlegende Verunsicherung im Umgang mit Sprache

Daniel Göske, an den die Frage gerichtet war, widersprach nicht. Er übersetzt Texte von Conrad oder Melville und lehrt als Amerikanist-Professor an der Universität Kassel. Auch in der „pädagogischen Provinz“ spüre er bei seinen Studierenden die grundlegende Verunsicherung im Umgang mit Sprache, die unter Ressentiment-Verdacht steht:

"Weil bei den Studenten sprachlicher Fächer mittlerweile die Schere im Kopf so groß ist. Da ich auf Englisch unterrichte, haben wir manche Probleme nicht, die mit den deutschen Artikeln oder Pronomen zu tun haben, aber wenn wir zum Beispiel ein Buch lesen wie Mark Twain – und Nigger Jim von sich selber als Nigger Jim spricht – dann fragen die mich, wenn sie eine Stelle lesen sollen, ob sie das N-Wort sagen sollen. Oder ob sie nicht lieber N-Wort sagen sollen. Also N-Wort-Jim."

„Verdeckte“ Rassismen in der Sprache

Einen solchen Sprach-Reinigungs-Furor lehnten in der Diskussion sowohl die Literaturwissenschaftlerin Nikola Roßbach als auch Lina Muzur, die Verlagsleiterin von Hanser, zwar ab, aber beide warben gleichzeitig um Verständnis für diejenigen, die etwa Rassismus am eigenen Leib erlebt haben und sich deshalb gegen auch „verdeckte“ Rassismen in der Sprache wehren. Nikola Roßbach:

"Und ich fände es auch schlecht, wenn wir aus so einer – sagen wir es ganz böse - universal, aufgeklärten, weißen, kolonialistischen Sicht sagt: Ich darf alles sagen und tun. Das ist einfach auch nicht richtig. Wir müssen wissen, dass die Aufklärung auf hegemonialen, kolonialistischen Strukturen beruht. Und das es sehr einfach ist als Weiße – ich darf einfach alles. Ich habe das gelernt, in den letzten Jahren, dass ich das nicht für mich so definiere."

Filterblasen im Netz

Thomas Thiel, Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, glaubt, dass die Welle der identitätspolitischen Diskussionen noch länger nicht abebben wird. Nicht nur, weil sich darin etwa ein neues Selbstbewusstsein der sogenannten „people of color“ in den USA oder in Europa ausdrücke. Für Thiel zeigt sich in den Identitätsdebatten auch ein neuer Sozialisationstypus, der viel mit den Filterblasen im Internet sowie wirtschaftlich mit Deregulierung zu tun habe:

"Ein zersplittertes, nach Identität ringendes Subjekt, das alles irgendwie so aus seiner Geschichte, aus einer Herkunft anzieht und als unveräußerliches Eigentum betrachtet. Also dieser Identitätsbegriff ist ja selber schon eine Zumutung. Also wer ist mit sich selbst identisch? Deswegen denke ich, dass das weitergeht. Einmal, weil das ein internationales Phänomen ist, bei dem wir in Deutschland noch so hinterher sind, wenn man so will, und das zweite, weil es eben auch eine gesellschaftliche Entwicklung spiegelt."

Übersetzen von Texten, nicht Hautfarben

Dieser gesellschaftlichen Zersplitterung und Aufspaltung in Subkulturen, die einander schon bei der Suche nach einer gemeinsamen Sprache misstrauen, setzte der Soziologe Heinz Bude in Frankfurt am Main noch einmal so etwas wie gesamtgesellschaftliche Solidarität entgegen – ohne allerdings den Begriff zu verwenden. Stattdessen sprach er etwas blumig vom gemeinsamen Leben etwa in räumlichen Nachbarschaften, dass über die jeweiligen Gruppenidentitäten der gemeinsamen Hautfarbe oder sexuellen Präferenz hinausweise:

"Die den Anspruch erheben, nur für sich selbst sprechen zu wollen, weil sie die Furcht haben, dass ihr eigenes Leben durch das Leben der anderen vernichtet wird."

Dieser Anspruch müsse respektiert werden – aber dabei dürfe es nicht stehen bleiben, so Bude. Und auch die Übersetzerinnen und Übersetzer bestanden darauf: Sie übersetzen Texte – nicht Hautfarben – in dem allgemeinen Weltwesen, das über eine Gruppenidentität dann doch weit hinausweist.