Christian Röther: Herr Kaufmann, wie soll man umgehen mit den "Judensau"-Darstellungen an Kirchen - dranlassen oder abnehmen?

Thomas Kaufmann: Also, meines Erachtens würde eine Entfernung ein anstößiges Objekt sozusagen aus dem Sichtfeld hinwegbefördern und damit den Anlass zur Auseinandersetzung vernichten. Das kann es nicht sein. Es ist ein verunglimpfendes Bildwerk, das ist ganz unstrittig. Es ist durch die kommentierende Beigabe, die man möglicherweise noch erweitern könnte, an der man weiter arbeiten könnte, auch unter Aktualisierung in Bezug auf den Prozess und die Forderung der Abhängung, Neues sozusagen beizutragen. Das Ding provoziert und deshalb nötigt es permanent zur Auseinandersetzung mit Antisemitismus und das ist sein tiefes Recht.

"Ein paradoxes Indiz für die Präsenz von Juden"

Röther: Sie haben an anderer Stelle vor ein paar Jahren einmal gesagt, sinngemäß, wenn man diese Darstellungen, diese "Judensau"-Darstellung von den Kirchen entfernt, dann beseitigt man damit auch Spuren jüdischen Lebens in Deutschland. Was meinen Sie damit?

Kaufmann: Also interessanterweise ist dieses Bildmotiv ja nicht sozusagen universal verbreitet, sondern in einem relativ klar eingrenzbaren geografischen oder geopolitischen Raum: in erster Linie im ehemaligen Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Das Einzige außerhalb dieses Reichsgebietes Befindliche ist ein polnisches, und das zweite ist in Uppsala. Der Rest ist ehemaliges Reichsgebiet heute, eines in Belgien, eines in Wien, also in Österreich.

Der Rest, also gut 30 noch erhaltene "Judensau"-Darstellungen im Kirchenraum, im öffentlichen Raum sind im heutigen Deutschland, und es ist die Region, von der ich paradoxerweise sagen würde, dass seit dem 13. Jahrhundert eine besonders dichte jüdische Population vorhanden war. In England, in Frankreich sind im 13., im 14. Jahrhundert Judenvertreibungen praktiziert worden, in Spanien bekanntlich Ende des 15. Jahrhunderts eine massive, während in Deutschland eigentlich erst um 1500 eine stärkere Vertreibungswelle einsetzt, allerdings der politischen Struktur des Reiches entsprechend sehr unterschiedlich in den einzelnen Territorien und Städten. Insofern ist die Judensau, die Juden diffamieren soll, die Juden verschrecken soll, sie verspotten soll, ein paradoxes Indiz für die Präsenz von Juden, und als solche müsste man sie auch interpretieren.

"Der Ursprung ist unbekannt"

Röther: Sie haben es gerade schon gesagt, an ungefähr 30 Kirchen in Deutschland ist dieses Motiv zu sehen. Der Kölner Dom wird da oft genannt, natürlich Wittenberg, über das gesprochen wird, Erfurt, Regensburg, Nürnberg, bis hin zu Bützow, also auch in kleineren Orten. Wo kommen denn diese Darstellungen eigentlich her? Wie sind die an die Kirchen gekommen?

Kaufmann: Der eigentliche Ursprung ist unbekannt. Klar ist, dass die erste, die älteste Datierung oder Hinweise ins frühere 13. Jahrhundert verweisen. Nach meiner Kenntnis gilt ein brandenburgisches Bildbeispiel von ca. 1230 als das älteste.

Es ist das Ergebnis einer Verunglimpfung, die das unreine Tier - für den jüdischen Glauben unreine Tier, dem gegenüber ein Nahrungstabu besteht - in Verbindung bringt mit jüdischer Religionspraxis und sozusagen diese Verbindung von Mensch und Tier als mit Ekel verbunden, besonders evoziert.

Häufig sind die Darstellungen dann auch so, dass sich ein als Jude identifizierbarer Mensch am After des Tieres mit dem Tierkot und so weiter beschmutzt. Und die Grundaussage ist in der Tat eine Diffamierung, eine Schmähung bis hin zur Blasphemie, was man sozusagen an dem Wittenberger Beispiel deutlich sehen kann, wo den Rabbinern unterstellt wird, dass sie den unaussprechlichen Gottesnamen gleichsam aus dem After des Tieres, des Schweines gezogen haben.

"Der After - identifiziert mit dem Talmud"

Röther: Damit sind wir auch bei Martin Luther angekommen, der ja in Wittenberg in der Stadtkirche auch gepredigt hat und dann, glaube ich, auch ganz Ähnliches geäußert hat wie das, was Sie gerade beschrieben haben.

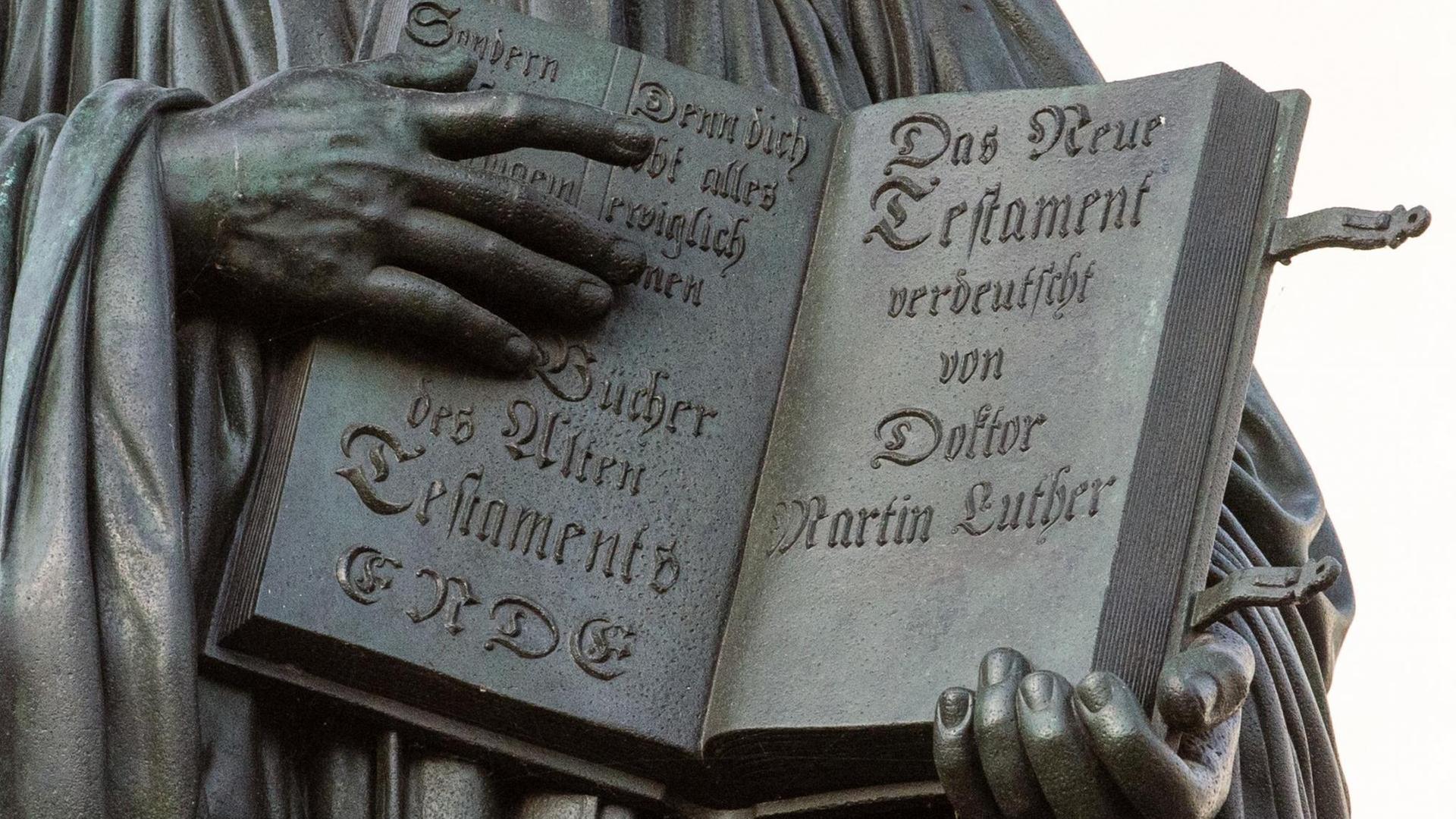

Kaufmann: Es gibt eine Äußerung von Luther in der Tat aus dem Jahr 1543, dem Jahr, in dem auch seine bekannteste und verhängnisvollste Schrift, "Von den Juden und ihren Lügen", publiziert wurde - als eine Art Nachklapp. Er nimmt auch auf die vorangegangene Schrift in dieser Schrift, "Vom Schem Hamphoras", Bezug. Und in dieser Schrift geht es um die Verehrung des Gottesnamens und sozusagen jüdische beziehungsweise kabbalistische, also in der jüdischen Mystik entwickelte Theorien über den Gottesnamen.

Luther zitiert eine Schrift eines Kartäusers aus dem frühen 14. Jahrhundert: Porchetus. Dieser Porchetus nimmt in einem Kapitel eines antijüdischen Buches die "Toledot Jeschu" auf. Das ist eine antichristliche jüdische Schrift, die über längere Zeit entstanden ist und in der in einem Kapitel erzählt wird, wie Jeschu Ha-Nozri, also Jesus, der Nazarener, in den Besitz des höchsten Namens gelangt ist, mit dessen Hilfe er magische, wunderhafte, zauberhafte Dinge praktizieren kann.

Das ist sozusagen die Story, und Luther kommt dann im Laufe seiner Polemik gegen diese Suche nach dem Gottesnamen und die kabbalistischen Techniken, mit deren Hilfe der Gottesname gefunden werden soll - kam darauf zu sprechen, dass die Rabbiner diese Idee letztlich aus dem Talmud, und das heißt: dem After des Schweines, haben. Und er formuliert dann in dieser Schrift "Vom Schem Hamphoras":

"Es ist hie zu Wittenberg an unsrer Pfarrkirchen eine Sau in Stein gehauen", also das noch heute vorhandene Relief, "da liegen junge Ferkel und Juden unter, die saugen; hinter der Sau steht ein Rabin", also ein Rabbiner, ein Schriftgelehrter, "der hebt der Sau das rechte Bein empor und mit seiner linken Hand zeucht er den Pirzel", also den Schwanz, "über sich, bückt sich und guckt mit großem Fleiß der Sau unter dem Pirzel", also unter dem Schwanz, "in den Talmud hinein", also der After identifiziert mit dem Talmud, "als wollte er etwas Scharfes", also mit besonderem intensivem Blick zu Erfassendes, "und Sonderliches", Besonderes, "lesen. Daselbsther haben sie gewisslich ihr Schem Hamphoras", also aus dem Talmud, aus dem After des Schweines," denn es sind vor Zeiten sehr viel Juden in diesen Landen gewesen, das beweisen die Namen der Flecken, Dörfer, die Bürger und Bauern, die hebräisch sind, noch heutigen Tages."

Also Luther unterstellt, dass es eine dichte jüdische Population gegeben hat, worauf bestimmte Ortsnamen hinweisen. Ein interessantes, aber auch offenes Problem. "Dass etwa ein gelehrter, ehrlicher Mann solch Bild hat angeben und abreißen", also das heißt nachzeichnen lassen. Also, der Ursprung dieses Bildmotives besteht nach Luther darin, dass sich ein ehrlicher Mann daran erinnert hat, dass ganz viele Juden in der Nähe von Wittenberg gewesen sind, die in dieser Weise den Gottesnamen aus dem Talmud gezogen haben und damit natürlich nach seiner christlichen Überzeugung Teufelswerk begangen haben.

"Das fordert eine permanente Auseinandersetzung"

Röther: Hat Luther damit diesen "Judensau"-Darstellungen zu weiterer Popularität verholfen - oder war das eigentlich gar nicht nötig?

Kaufmann: Also, das kann man so nicht sagen, allenfalls im Bereich der Druckgrafik. In der Druckgrafik kommt das Motiv schon im 15. Jahrhundert auf und findet dann auch in dezidiert protestantischer Publizistik seine Verbreitung. Aber was die Steinreliefs angeht, die Skulpturen etc., denke ich nicht, dass man sagen kann, dass durch Luther jetzt da noch einmal ein entsprechender Produktionsschub ausgelöst worden wäre.

Röther: Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung "Tag für Tag", im Gespräch mit dem Kirchenhistoriker und evangelischen Theologen Thomas Kaufmann. Herr Kaufmann, jetzt sind wir bei einem Kern des Problems angelangt, der Judenfeindlichkeit Martin Luthers, über die in den vergangenen Jahren - auch im Zuge des Reformationsjubiläums - viel gesprochen worden ist. Sie selbst haben ein wichtiges Werk dazu vorlegt, "Luthers Juden". Wie schwer lastet diese antijüdische Hypothek heute noch auf der evangelischen Kirche, auf dem Protestantismus, wenn man jetzt auch dieses Beispiel sieht der "Judensau"-Darstellung in Wittenberg?

Kaufmann: Ich denke, was nicht zuletzt durch das Reformationsjubiläum anders geworden ist: dass wir von Luther schwerlich unter Absehung einer Judenfeindschaft reden können. Jeder Versuch, das sozusagen zu marginalisieren, geht an der Sache vorbei. Luthers Polemik gegen jüdischen Glauben, jüdische Religion ist sozusagen seiner Theologie in gewisser Weise in die DNA eingeschrieben. Das fordert, fördert eine permanente Auseinandersetzung.

Meines Erachtens zeigt es auch, und das ist ein Impuls, an dem ich ein besonderes Interesse habe, dass wir mit Luther gar nicht anders umgehen können als mit einer Gestalt des 16. Jahrhunderts. Er ist uns in vieler Hinsicht mental fremd, fern, und so zu tun, als ob er gleichsam ein Zeitgenosse sein könnte, wie es immer wieder in der Luther-Memoria, in der erinnernden Bezugnahme auf ihn, gerade im Jubiläumskontext geschehen ist, führt an der Sache vorbei.

Also, insofern ist das ein wichtiger Aspekt auch der Historisierung. Historisierung bedeutet natürlich aber auch, Luther hineinzustellen in die Judenfeindschaft seiner Zeit. Seine Judenfeindschaft war nicht singulär. Ein Erasmus von Rotterdam hat sich in einer für uns erschütternd feindseligen Weise über Juden geäußert. Auch bei vielen anderen Zeitgenossen ist das so. Man darf auch nicht vergessen, dass durch Luther bestimmte Praktiken, also etwa die Prozesse wegen vermeintlichen Kindsmorden, also diese Blutschuld- und Ritualmordvorwurf-Prozesse, im Protestantismus beendet wurden.

Insofern hat es eine Fortsetzung schlichtweg der mittelalterlichen Legendenbildungen, die zu Judenmorden geführt haben, auch diese blutschwitzenden Hostien, die sich Juden sozusagen aneignen etc. in protestantischen Kontexten so nicht mehr gegeben. Insofern ist diese unheilvolle Geschichte durchaus auch beendet worden.

"Kein Fliegenschiss"

Röther: Kommen wir noch einmal zurück zu dem Relief. Dazu gibt es ja unterschiedliche Forderungen. Manche sagen, es soll da bleiben, dafür haben Sie sich auch ausgesprochen. Manche sagen, es soll abgenommen werden und ins Museum kommen oder auch direkt vor Ort ausgestellt werden und erklärt, aber eben von der Kirche entfernt. Das hat der Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland vorgeschlagen, Friedrich Kramer. Der Pfarrer der Stadtkirche hingegen, Johannes Block, der gehört zu der Fraktion "dranlassen". Also, die Kirche tut sich offenbar schwer in dem Umgang mit dem Relief.

Kaufmann: Das kann gar nicht anders sein. Kirche ist, jedenfalls unsere evangelische Kirche, ein in sich plurales Phänomen. Insofern sind Mehrstimmigkeiten unvermeidlich. Und alle Betroffenen sind ja sich in einer Hinsicht einig, nämlich darin, dass Antisemitismus etwas ist, das in den Kontext der Schuld und Verantwortungsgeschichte - auch der evangelischen Kirche und natürlich auch der deutschen Gesellschaft - gehört und dass es im Grunde nur um die Frage geht, wie man in sachgerechter Weise diesen sozusagen Impuls, diese Botschaft aufnimmt und weiterführt.

Ich würde in Bezug auf die jüngere deutsche Vergangenheit sehr nachdrücklich sagen, dass Anti-Antisemitismus eine Art Grundkonsens der Bundesrepublik gewesen ist und insofern jede Möglichkeit, das in sachgerechter Weise zu thematisieren, sinnvoll ist. Und was mir wichtig ist, ist, dass wir uns deutlich machen, dass es sehr tiefe, historisch tiefe Wurzeln der Judenfeindschaft gibt und das Ganze eben nicht ein Fliegenschiss, nicht eine Episode in der deutschen Geschichte ist, sondern Wurzeln hat, die nicht zuletzt auch aufgrund christlicher Sachverhalte und Disposition bis weit ins hohe Mittelalter zurückreichen.

"Kirche hat erheblichen Lernprozess vollzogen"

Röther: Da haben Sie jetzt die Gesamtgesellschaft im Blick. Wie sehen Sie Ihre Kirche in diesem Prozess, in dem Umgang mit der Judenfeindlichkeit, dem Antisemitismus?

Kaufmann: Also, meine evangelische Kirche hat sicher in dieser Frage einen erheblichen Lernprozess vollzogen. Wenn man die frühen Äußerungen nach dem Ende des sogenannten Kirchenkampfs und der NS-Zeit anschaut, hat man den Eindruck, die evangelische Kirche hat noch nicht von ferne begriffen, dass es Zusammenhänge zwischen theologischen Überzeugungen, religiösen Praktiken und Judenfeindschaft gegeben hat.

Das hat sich grundlegend geändert. Wir sind in der Hinsicht sensibler geworden. Das ist gut und recht so und bedeutet, dass wir vielleicht noch stärker, als es in der Breite der Gesellschaft der Fall ist, an der Stelle sehr sensibilisiert sind.

"Beschämung ist eine positive Reaktion"

Röther: Ich will noch einmal wieder zurückkommen zu dem Relief. Das bewegt auch unsere Hörerinnen und Hörer, der Umgang damit. Da haben wir einige Zuschriften bekommen, auch von Menschen, die sich dann als evangelisch positionieren, andere nicht. Ich will einmal aus einer Zuschrift zitieren, von einer Hörerin:

"Ich begreife nicht, wie man so ein Bild dort in aller Öffentlichkeit hängen lassen kann. Wenn ich dort mit einem Menschen jüdischen Glaubens vorbeilaufen müsste, würde ich mich in Grund und Boden schämen. Ich selbst bin evangelisch."

Herr Kaufmann, hier wird mit Scham argumentiert. Ist das nachvollziehbar?

Kaufmann: Also, seiner ursprünglichen Absicht und Funktion nach hat dieses Relief Verspottung, Diffamierung von Juden beabsichtigt und ich kann die Reaktion der Hörerin vollkommen nachvollziehen. Heute evoziert es, provoziert es Beschämung bei den Betrachtern und das ist genau Ausdruck dessen, dass sich dieses Symbol fundamental geändert hat.

Also, es ist durch den unterschiedlichen Kontext, in dem wir es rezipieren, zu einer Anklage an uns geworden und damit zu einem Stolperstein und einem, wenn man so will, Appell: Macht euch bewusst, dass es diese Feindschaft gegen Juden gegeben hat, dass es diese Diffamierung gegeben hat, und seid sensibel gegenüber jeder Form einer Wiederaufnahme solcher Praktiken.

Insofern ist die Beschämung meines Erachtens eine geradezu zwangsläufige und eine positive Reaktion, weil sie zeigt, dass dieses Symbol etwas in uns evoziert, das sozusagen gegen seine eigene ursprüngliche Hängungsabsicht oder Herstellungsabsicht steht.

"Eine komplexe hermeneutische Operation"

Röther: Das Schreiben der Hörerin geht noch weiter. Ich will noch einmal eine andere interessante Stelle zitieren:

"Wenn sich auch nur ein Mensch jüdischen Glaubens davon beleidigt fühlt, gehört das Bild abgenommen, dazu braucht es doch kein Gericht, das müsste für eine Kirche doch selbstverständlich sein."

Kaufmann: Es muss natürlich durch die Platte, die da montiert ist, möglicherweise durch andere Inszenierungsformen, darüber kann man ja nachdenken, ein Weg gefunden werden, um deutlich zu machen, dass dies nicht eine aktuelle Anklage, eine aktuelle Verspottung, eine aktuelle Diffamierung heute lebender Juden ist, sondern dass das in gewisser Weise das Aufbewahren eines beschämenden Sachverhalts ist, dessen Ziel gerade darin besteht, Verspottung, Verschmähung, Diffamierung von Juden zu verhindern.

Es ist eine etwas komplexe hermeneutische Operation, das gebe ich zu, aber in dem Moment, in dem man sozusagen das Anstößige eliminiert, ist es weg. In Museen gehen noch weniger Leute, als sie an Kirchenfassaden vorbeikommen. Und solange dieses Symbol die Möglichkeit bietet, zum Gegenstand einer Auseinandersetzung zu werden, hat es sein Recht.

"Mit dieser Spannung produktiv umgehen"

Röther: Trotzdem will ich auch noch mal ein weiteres Argument eines anderen Hörers zitieren, der ebenfalls für die Abnahme plädiert - oder zumindest lässt sich dieses Argument so auslegen:

"Der antisemitische Charakter des Reliefs und die nach wie vor davon ausgehende beschämende Wirkung verstoßen gegen die Würde des Menschen. Das heißt, in der Sache steht die Demokratie selbst auf dem Spiel. Denkmalschutz und Erinnerungskultur, so wichtig diese Anliegen auch sind, bleiben demgegenüber nachrangig."

Herr Kaufmann, bedroht diese Judensau die Demokratie?

Kaufmann: Natürlich ist die Judensau, wie möglicherweise manche Karikaturen, die es durchaus gegeben hat, die in der öffentlichen Diskussion waren, mit engen Auslegungen der Menschenwürde nicht vereinbar. Natürlich kann man, wenn es sozusagen als aktuelle Ansage einer heute lebenden Person gegenüber jüdischen Menschen zu deuten wäre, den Sachverhalt der Beschimpfung, also einen Straftatbestand geltend machen.

Insofern wirkt dieses Objekt beschimpfend oder hat eine beschimpfende Botschaft, aber das ist ein historisches Objekt. Der Punkt ist ja, wie gehen wir mit Spannungselementen um. Wir haben ja sozusagen Debatten teilweise in den Universitäten, in den USA und in England ist es noch viel stärker, wie gehen wir mit Gewaltszenen in der antiken Literatur um.

Auch die Bibel ist voller Gewaltszenen. Die einzige sozusagen religiöse Formation, die purgiert hat, also gereinigt hat in konsequenter Weise, jedenfalls in der Neuzeit, waren die sogenannten Deutschen Christen, also Nazi-Theologen, die all das, was ihnen anstößig erschien, eliminiert haben.

Wir müssen mit den Spannungen leben. Wir müssen damit leben, dass Morde begangen werden, Morde auch im Namen des jüdischen und des christlichen Gottes begangen werden in unseren Traditionen. Insofern ist der Umgang mit spannungsreichem Material entscheidend, wenn man nicht sozusagen völlig präsentistisch-naiv ausschließlich Gegenwartsstandards verhaftet sein will. Sie können doch kein in der Renaissance verfasstes Drama, Sie können kein Shakespeare-Drama sehen und aufführen, ohne dass Sie es mit Gewalt, die mit unseren Normen, mit unseren zivilisatorischen Standards nicht vereinbar ist, wahrnehmen. Es geht darum, diese Spannung zu ertragen, mit dieser Spannung produktiv umzugehen und sie auch als Lernhilfe zu begreifen, dass nämlich unsere Standards alles andere als selbstverständlich sind und dass sie das Ergebnis einer unbedingt zu bewahrenden zivilisatorischen Entwicklung sind.

"Eine Protoform des Antisemitismus"

Röther: Herr Kaufmann, Sie haben sich also dafür ausgesprochen, diese Darstellungen und auch die anderen an den Stellen zu lassen, wo sie jetzt sind, sie einzuordnen. In Wittenberg wird das schon gemacht durch eine Inschrift im Boden, die aber, und das haben Sie auch schon angedeutet, möglicherweise nicht weit genug geht, nicht verständlich genug ist. Auf was sollte man hinweisen im Kontext dieser "Judensau"-Darstellung? Wie sollte da an die jüdische/nicht-jüdische Geschichte erinnert werden?

Kaufmann: Also, die Frage ist immer, was genau am Ort möglich ist, aber ich denke, dass es erforderlich ist, die "Judensau", die in Wittenberg wohl ins letzte Viertel des 13. Jahrhunderts gehört, in einen größeren historischen Kontext einzuordnen. Wir haben aggressivere Umgangsweisen mit der Judenheit seit dem ersten Kreuzzug, 1096. Im Kontext der Pest, die 1349 im Abendland aufbricht, haben wir massive Judenpogrome, Verfolgungswellen.

Das Schicksal der Erfurter Judenheit - etwa oder in den SchUM-Städten Speyer, Worms und Mainz - ist von dieser Situation massiv geprägt worden. Das ist der weitere historische Kontext, in dem diese Diffamierung hineingehört. Dafür zu sensibilisieren, das deutlich zu machen, dass es eine Phase aggressiverer Judenfeindschaft gegeben hat. Und ich würde auch sagen, in dieser Konstellation, im 13., 14., 15. Jahrhundert, haben wir die ersten Spuren dessen, was ich tatsächlich Antisemitismus nennen würde, also die Zurückweisung einer Bevölkerungsgruppe als solcher, nicht nur aufgrund ihrer Religion, sondern weil man ihr bestimmte negative Eigenschaften andichtet. Das ist sozusagen eine Protoform des Antisemitismus vor der Entwicklung einer Rassetheorie, aber diese Protoform ist ganz entscheidend dafür, dass Antisemitismus im Sinne dieses pseudonaturwissenschaftlichen, biologistischen Rassekonzepts dann im 19. Jahrhundert um sich greifen konnte - und dafür zu sensibilisieren, wäre eine entsprechende Inszenierung sinnvoll.

Thomas Kaufmann ist Kirchenhistoriker, evangelischer Theologe und Professor an der Universität Göttingen. 2019 wurde er mit dem Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.