Häufig genug täuscht man sich, wenn man glaubt, der eigene Wille, die eigenen Vorstellungen, Absichten und Wünsche seien für jeden offensichtlich. Selbst Menschen, die eng zusammenleben, Ehepaare beispielsweise, haben oft keine Ahnung, was im anderen vorgeht.

„So gut wie alles lässt sich leicht verbergen. Die Leute nehmen das Gegenteil an, aber im Grunde ist nicht viel dabei, von Natur aus sind wir undurchschaubar und ein Rätsel, und die Lüge sieht man nicht.“

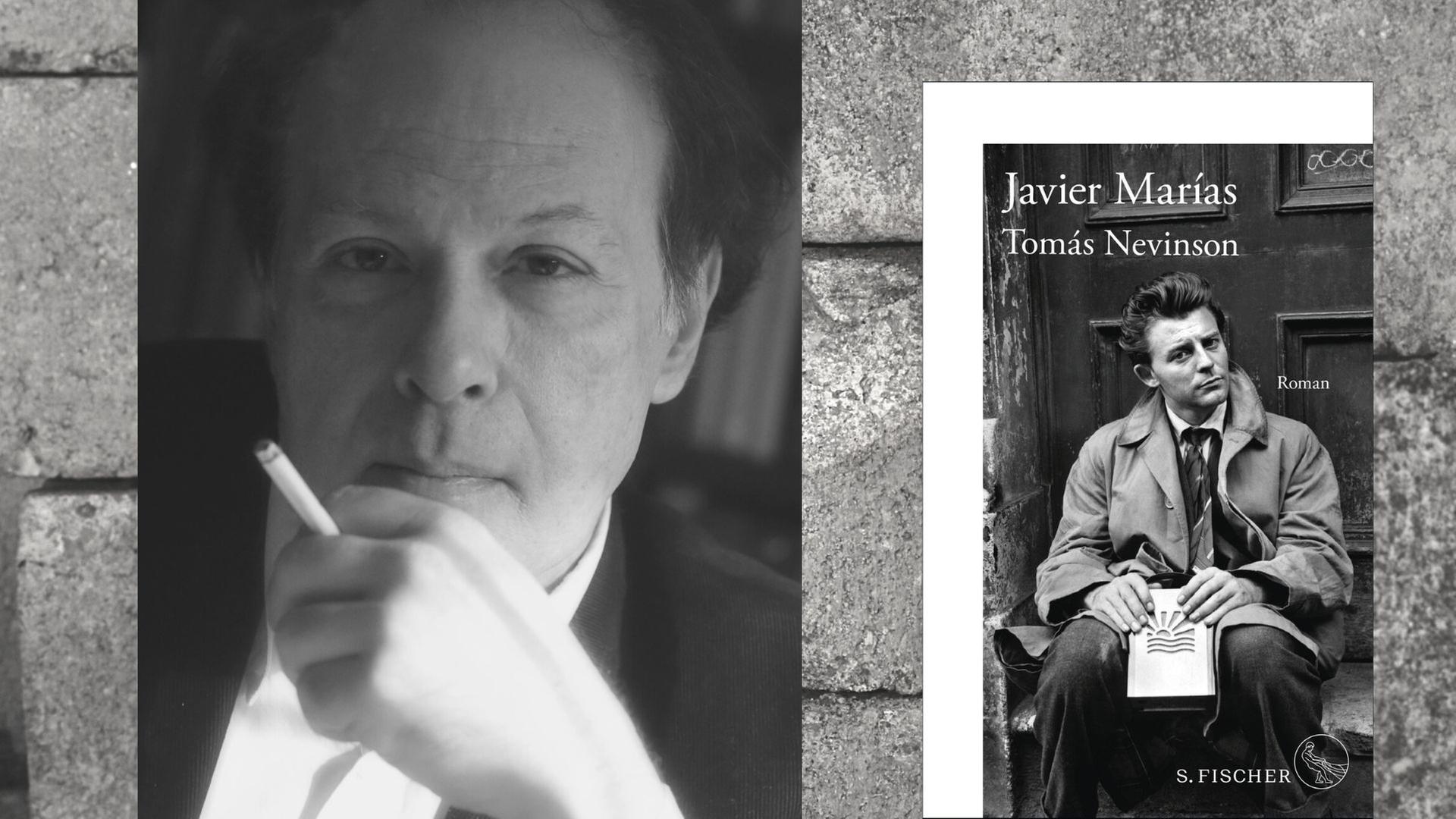

So steht es in Javier Marías neuestem Roman. Und braucht die Liebe nicht ohnehin das Geheimnis? Wenn es einen Schriftsteller gibt, der dem Geheimnis manches zutraut und der immer wieder die Offenkundigkeit und zunehmende Banalität der Gegenwart beklagt hat, dann ist das – dann war das - Javier Marías, der große spanische Zauberkünstler des Doppelbödigen. Mit melancholischer Eleganz konnte er eine Liebes- und Ehegeschichte so mit dem Thrill eines Geheimdienst-Plots verknüpfen, dass ein faszinierendes Zeitporträt entstand, sogkräftig, dicht, aufwühlend. Der Tod, auch der vorgetäuschte Tod, spielt in seinen letzten beiden Romanen, „Berta Isla“ und „Tomás Nevinson“, eine dramaturgisch bedeutsame Rolle. Und ebenso der Mord aus mehr oder weniger politischen Motiven.

„Nur der erste Schritt kostet Überwindung. Vielleicht gilt das für alles oder für die meisten Anstrengungen, für das, was man ungern, widerwillig oder mit Bedenken tut, sehr wenig nimmt man bedenkenlos in Angriff, fast immer verleitet uns etwas, nicht zu handeln, diesen Schritt nicht zu tun, nicht das Haus zu verlassen, uns nicht zu regen, uns an niemanden zu wenden und zu vermeiden, dass jemand uns anspricht, ansieht, erzählt. Manchmal denke ich, dass unser ganzes Leben – selbst das der ehrgeizigen, unruhigen, ungeduldigen, unersättlichen Geister, die unbedingt in der Welt mitmischen, ja sie regieren wollen – nichts ist als der lang aufgeschobene Wunsch, wieder unauffindbar zu sein, wie damals, als wir noch nicht geboren waren, unsichtbar, ohne Wärme auszustrahlen, unhörbar; stumm zu sein und reglos, den Weg zurückzugehen, das Geschehene zurückzunehmen, das sich nie zurücknehmen lässt, höchstens vergessen, wenn man Glück hat und niemand davon erzählt.“

Wortreiche Umschreibung des Geheimdienstes

Die beiden Romane sind nach den Ehepartnern benannt. „Berta Isla“ erschien 2017 im spanischen Original und 2019 in der deutschen Übersetzung. „Tomás Nevinson“ wurde vor einem Jahr in Spanien publiziert, und kommt nun, ebenfalls in der Übersetzung von Susanne Lange, kurz nach dem überraschenden Tod des 1951 geborenen Madrilenen auf Deutsch heraus. Man kann gar nicht anders, als den realen Tod des an den Folgen einer COVID-19-Infektion gestorbenen Autors in seinen letzten Roman hineinzuprojizieren und sich von den ungeheuren Rückkopplungsschleifen gefangen nehmen zu lassen, die der mitreißende Stil seines kreisend abschweifenden Erzählens erzeugt.

Tomás Nevinson, sein zweisprachiger Name verrät es, ist der Sohn einer Spanierin und eines Engländers. Aufgewachsen in Madrid, wo er schon in der Oberschule mit Berta Isla zusammenkam, hat er in Oxford studiert und wurde am Ende seines Studiums vom SIS, dem britischen Auslandsgeheimdienst umworben. Trotz der philosophischen Kasuistik seines Professors, der ihn wegen seines außerordentlichen Talents für Sprachen und Redeweisen als Undercover-Agent anwerben wollte, schlug er das Angebot zunächst aus. Ihm fehlten der Mut und der Ehrgeiz, überdies wäre er viel zu sesshaft, redete er sich heraus, auch wenn ihm Professor Wheeler mit allen Mitteln schmackhaft zu machen versuchte, was sich erst im Verlauf des Gesprächs als wortreiche Umschreibung des Geheimdiensts herausstellte. Zum Beispiel so:

„Nichts hat Gewicht ohne Geheimnis, ohne Nebel, und wir sind unterwegs zu einer Wirklichkeit ohne jede Finsternis, fast ohne Hell-Dunkel-Kontraste. Alles Bekannte ist dazu verdammt, verschlungen und banalisiert zu werden, in Windeseile, und so verliert es eine echte Einflussmöglichkeit. Das Sichtbare, das Schauspiel vor Augen der Öffentlichkeit wird niemals etwas verändern. Keine Spur wurde in die Oberfläche gedrückt, was auch immer die Leute glauben mögen, weil vor zwei Jahren drei Astronauten den Mond betreten haben. Alles ist danach gleich geblieben, für niemanden hat es im Leben einen Unterschied gemacht, geschweige denn für den Ablauf und die Gestaltung des Universums. “

Der Frieden ist immer nur scheinbar

Der Mensch wolle das Universum beeinflussen, der Welt seinen „Stempel“ aufdrücken, manche Menschen zumindest wollten das. Unglücklicherweise gelänge das am ehesten den „Massenmördern“, klagt der Professor Anfang der 1970er Jahre – „keiner von uns möchte zu ihnen zählen, stimmt’s? Aber es gibt Abstufungen.“

Ausgerechnet mit solchen Überlegungen umschmeichelt er den Studenten. Er solle seine Brillanz nicht an das von der Franco-Diktatur gepeinigte Spanien verschleudern.

„Euer Diktator ist eine absolute Niete“, sagt er und weiter: „Der Frieden ist leider immer nur scheinbar, vorübergehend, eine Heuchelei. Der natürliche Zustand der Welt ist der Krieg. Oftmals der offene, sonst der unterschwellige oder indirekte, der bloß aufgeschobene. Ein Großteil der Menschheit versucht permanent, den anderen zu schaden oder ihnen etwas zu entreißen, immer herrschen Groll und Streit, wenn nicht, bereitet man sich darauf vor und liegt auf der Lauer. Haben wir keinen Krieg, dann droht einer, und ihr Hochbegabten könnt ihn in dieser Phase halten, in der des Hinauszögerns, der bloßen Drohung.“

Wheeler kennt ganz offensichtlich seinen Thomas Hobbes, und der klingt in den Ohren gegenwärtiger Leserinnen plötzlich wieder erschreckend aktuell. Den damaligen Studenten Tomás Nevinson beeindruckte das nicht. Er wollte sein Leben nicht als Undercover-Agent im vermeintlichen Einsatz für das Gute, sprich für die Reste des Britischen Empire, verplempern. Doch dann stellte man ihm eine heimtückische Falle, und schon stand er im Dienst des britischen Militärs, dem der MI5 und der MI6 untergeordnet sind, wie James-Bond-Leser wissen.

Mal von schöner, mal grausamer Intensität

All das gehört zur Vorgeschichte des neuen Romans, die in „Berta Isla“ ausführlich geschildert wird, in einem Wechsel von auktorialer Erzählperspektive und der Ich-Perspektive Bertas. Berta Isla kann immer nur vermuten, was ihr Mann - die beiden heirateten bald nach seiner Rückkehr aus Oxford - in der Ferne treibt, wenn er abwesend ist. Guillermo und Elisa, die beiden Kinder, die das Paar bald bekommt, sehen ihren Vater selten. Als Baby wird Guillermo sogar einmal von einem irischen Ehepaar bedroht, eine Episode, die sich in den Verlauf der Geschichte eingräbt, als wiederholtes Motiv grauenhafter Angst und Panik.

Oh ja, das konnte Javier Marías wie kein anderer: die Sprache ins Gleiten bringen, sie davonlaufen lassen, sie einfangen, mit ihr kreiseln, in ihr nachdenken, vom Weg abkommen, argumentieren, das Gegenteil behaupten, sich in Widersprüche verwickeln, ohne sich daran zu stören, Gefühle erzeugen, mal von schöner, mal von grausamer Intensität, Motive variieren, Reprisen, Wiederholungen, Nuancen. Das Geheimnis seines Stils ist die schlingernde Präsenz. Alles geschieht jetzt, und es hat doch immer schon den Spin des Vergangenen, des gerade Vergehenden. Javier Marías hat in Gesprächen geschildert, wie er schreibe: ohne Plan, er lege einfach los, und was geschrieben sei, das gelte, er korrigiere es nicht, denn schließlich sei so, eben genau so, auch das Leben. Man kann Fehler nicht einfach wieder gut machen, man kann sie höchstens verschweigen, ins Vergessen geraten lassen oder andere Erfahrungen darüberlegen. Erst recht, wenn man Menschen auf dem Gewissen hat.

„Das Schlimmste habe ich für mich behalten und werde es für mich behalten müssen, bis ich sterbe oder länger noch, mein ganzes Leben lang und all die zahllosen Jahre und Jahrhunderte, in denen ich bloß ein Toter sein werde, noch einer von denen, die nichts offenbaren, undurchschaubar bis in alle Ewigkeit...“

Es sind grundlegende menschliche Erfahrungen, von denen Marías erzählt, darauf hat er immer bestanden, grundlegend zumindest seit Homer und vermutlich lange zuvor. Shakespeare, Milton, Yeats, T.S. Eliot zitiert er ausführlich, ebenso Hölderlin, Baudelaire und Chateaubriand, selbstverständlich auch die Psalmen der Bibel. Wer käme ohne ihren Rhythmus aus, wenn er eine derart musikalische Prosa schreibt?

Der vorgetäuschte Tod als bestes Versteck

Zwei Männer hat Tomás Nevinson auf dem Gewissen, wenn die Romanhandlung in den ersten Januartagen des Jahres 1997 einsetzt. Seiner Ehefrau hat er das verschwiegen, überhaupt weiß sie nur das Allernötigste, ein großer Teil seines Lebens bleibt ihr verborgen. Nun könnte es zum ersten Mal geschehen, dass er eine Frau töten soll, auch wenn sich alles in ihm dagegen sträubt. Der Roman ist aus seiner Perspektive erzählt. Wieder einmal wird er in eine Geschichte hineingezogen, mit der er eigentlich nichts zu tun haben will.

„Ich besaß keine Gewissheit, und außerdem war sie eine Frau, das war etwas anderes: ein dummer Aberglaube aus der Kindheit, eine unüberwindbare Nachwirkung meiner Erziehung nach alter Schule, obwohl sie vielleicht 1997 noch nicht ganz so alt wirkte wie in diesem idiotischen, rücksichtslosen Jahrhundert, das unsere Überzeugungen einfach über Bord wirft, eine nach der anderen, und was das Schlimmste ist, unser Denken.“

Fünf Jahre war er untergetaucht. Unter dem falschen Namen James Rowland lebte er in einer englischen Kleinstadt, arbeitete als Lehrer und gründete eine weitere kleine Familie. Berta Isla, seiner in Madrid wartenden Frau, hatte man gezielt suggeriert, ihr Mann sei tot - der vorgetäuschte Tod als das beste Versteck, um jemanden aus der Schusslinie zu bringen.

„Das einzig Sichere ist das Totsein“, heißt es einmal. Doch seit 1994 ist er zurück in Madrid, damals war er 42. Überraschenderweise begegnet ihm Berta noch immer mit einer gewissen Zuneigung und Nachsicht, gelegentlich schlafen sie miteinander, er vermutet, dass sie auch andere Männer hat. Sie ist mit den Kindern in der Familienwohnung in der Calle de Pavía geblieben, er hat sich ein Apartment in der Nähe genommen.

Doch Anfang 1997 taucht Bertram Tupra wieder auf, sein englischer Führungsoffizier, der vor rund 25 Jahren an der Falle in Oxford beteiligt war, als man ihm den Mord an einer jungen Frau in die Schuhe schieben wollte und sich Tupra - den Marías-Leser auch aus der Romantrilogie „Dein Gesicht morgen“ kennen - als Retter aufspielen konnte. Nun hat er ein neues Anliegen, einen „Gefallen“, den er einem spanischen Freund schulde. Es gehe um eine nordirisch-spanische Attentäterin, ein Mitglied der IRA, die als „Leihgabe“ für die ETA gearbeitet habe. Sie heiße Magdalena Orúe O‘Dea und sei in einer Provinzstadt im Nordwesten Spaniens untergetaucht. Leider wisse man nicht genau, unter welchem Namen und mit welcher Identität. Drei Frauen kämen dafür in Frage, alle seien 1987 dorthin gezogen. Tomás solle sie unter die Lupe nehmen, alle drei, um schließlich den Namen derjenigen zu nennen, hinter der sich die gesuchte Terroristin verbirgt. Tomás Nevinson sträubt sich, und doch reizt es ihn, von einem „Niemand“, der er geworden ist, wieder zu einem „Jemand“ zu werden. Es schmeichelt ihm, dass Tupra ihn immer noch als „Agenten“ bezeichnet, obwohl er meint, seinen Job vor zwei Jahren aufgegeben zu haben. Es ist nicht zuletzt das Gefühl männlicher Zugehörigkeit, das ihn verlockt, weit mehr als die Sorge, man könne seiner Familie die Zuwendungen streichen. In gewisser Weise ist es auch ein Einspruch gegen die Kontingenz.

Kulturkonservative Reflexe

„Auf die Ordnung des Universums beruft man sich auch, damit man jeden Tag ohne den Ballast beginnen kann, der sich im Schlaf ansammelt, wenn der Kopf wehrlos ist und Ballungen zulässt. Man sagt sich, etwas muss einen letztlich vernichten, und Männer wie ich, wie Tupra und alle, die beschließen, der Welt ihren Stempel aufzudrücken und sei es nur in einem unbedeutenden Detail, das niemand bemerkt oder berücksichtigt, sie haben letzten Endes die mögliche Art ihrer Auslöschung gewählt, eben nicht durch Krankheit oder Unglück, natürliches Dahinsiechen oder Verfall, sondern von Hand des Feindes, den sie gleichfalls zu zerstören suchten.“

Es ist ein heroisches Selbstbild, das der Erzähler vor sich herträgt – könnte er sonst ein Spion sein? Es gibt in diesem Roman, wie in Javier Marías gesamten Werk eine Menge Machismen, die in gewisser Weise auch zu seiner Ästhetik des Vagen, des Verwischten, des Uneindeutigen gehören. Kulturkonservative Reflexe auf geänderte Sprechweisen, der Roman wird aus der Perspektive von 2018 im Rückblick vor allem auf die 90er Jahre erzählt, finden sich immer wieder, etwa wenn von der Silhouette einer Professorin die Rede ist und der Erzähler bemerkt, dass man das früher auf Englisch „an hourglass figure“ genannt habe, „eine Sanduhrfigur“, heute aber nicht mehr sagen dürfe.

Javier Marías ist in der Tat ein Erzähler, der seinen Büchern den eigenen „Stempel“ aufdrückt, aber letzten Endes trifft das für jeden Autor, jede Autorin zu, die einen eigenen Stil entwickeln, der ihre Weltsicht kenntlich macht. Und ist es nicht genau das, warum wir Literatur lesen? Wir wollen mit den Augen eines anderen wahrnehmen, mit den Ohren, der Haut, dem Körper, in einer Sprache, die Wort für Wort ein anderes Universum entstehen lässt. Objektivität – und vermeintliche Ausgewogenheit – sind uninteressant in der Literatur. Überdies steckt genau darin die Zeitgenossenschaft. Bei aller Subjektivität seiner Schreibweise, deren Gebundenheit an die spanische Sprache eine Drift mit sich bringt, die Susanne Lange hervorragend ins Deutsche transportiert, sind seine Romane zeitgeschichtliche Echogramme. In „Berta Isla“ ist es der Übergang von der Franco-Diktatur zur Movida einer sich befreienden, demokratisierenden und modernisierenden Gesellschaft, die im Vergleich zu anderen europäischen Staaten relativ standhaft gegen rechten Populismus geblieben ist, allerdings mit einem deutlichen Hang zur Korruption. Den zeithistorischen Hintergrund von „Tomás Nevinson“ bilden die brutalen Massaker der ETA in den 1980er und 1990er Jahren, die die spanische Gesellschaft, über das Baskenland hinaus, in ihren Grundfesten erschütterten. Dass die Welt nach dem Mauerfall und dem Fall des Eisernen Vorhangs eine andere geworden war, bedeutete bedauerlicherweise nicht unbedingt Frieden, nicht einmal in Europa.

„Die Jugoslawienkriege dieser Jahre machten mich krank, ich konnte kaum noch fernsehen oder die Zeitung lesen.“

Es ist beinahe ein Provinzidyll Flaubert‘scher Prägung, in das Nevinson schließlich doch gerät, in der nordwestlichen Kleinstadt, wo er sich als Lehrer in das Leben der drei Frauen einschleicht, in das seiner sanften Kollegin Celia Bayo, in das der zurückhaltenden María Viana, die mit dem Bürgermeister verheiratet ist, und schließlich in den strapaziösen Alltag der großgewachsenen Gastwirtin Inés Marzán, der einzigen Unverheirateten, mit der er ein Verhältnis beginnt. Reflexionen über Tyrannenmord, über Staatsterrorismus und den Terrorismus der IRA und der ETA durchziehen den Roman. Überlegungen, wie ein gelungenes Attentat auf Hitler Millionen Tote hätte verhindern können, sind beinahe ein Leitmotiv. Doch auf der Handlungsebene wird immer deutlicher, dass Tomás Nevinson die Attentäterin nicht entdecken will, umso weniger, je besser er die Frauen kennenlernt und je mehr er ahnt, welche es am wahrscheinlichsten sein könnte. Er weiß, dass die anderen beiden unschuldig sind. Und sein Auftraggeber beginnt zu drohen, alle drei aus dem Weg zu räumen, wenn er nicht endlich eine Entscheidung trifft.

Meister der literarischen Unschärferelation

Anders als Fernando Aramburu in seinem Roman „Patria“ stehen die Verbrechen der ETA nicht thematisch im Zentrum. Sie bilden eher das Hintergrundrauschen eines Zeitbilds von hoher emotionaler Tiefenschärfe. Zusammen mit dem 2015 verstorbenen Generationsgenossen Rafael Chirbes bildete Javier Marías so etwas wie das männliche Doppelgestirn am Firmament der spanischen Gegenwartsliteratur. Seine Art, ins Innere politischer Konflikte einzutauchen, ähnelt manchmal der seines portugiesischen Kollegen António Lobo Antunes, der die koloniale Vergangenheit Portugals im Bewusstseinsstrom seiner kriegsmüden Helden versenkt und die kraftvolle Wut eher den Frauen zuschreibt, etwa in seinem Roman „Anweisungen an die Krokodile“.

Einmal heißt es über Tomás Nevinsons Rückkehr aus dem Reich der Toten: „Erst lebend, nach meiner Rückkehr, hatte ich aufgehört zu existieren. Ein Gespenst kann man nicht aufgeben, denn es ist nie ganz da; einen unnötigen, deprimierten, grübelnden und düsteren Mann schon.“

Javier Marías war der Meister der literarischen Unschärferelation. Sein Werk steckt voller Gespenster. In einer seiner bekanntesten Geschichten, „Als ich sterblich war“, wird eines sogar zum Erzähler. Und es schildert, wie anstrengend es ist, nun alles zu wissen. „Das Leben ist barmherzig“, denkt es sich, weil vieles im Verborgenen bleibt. „Tomás Nevinson“ ist in gewisser Weise Javier Marías‘ „Madame Bovary“: eine fulminante Art „c’est moi“ zu sagen – „das bin ich“.

Javier Marías: "Tomás Nevinson"

Aus dem Spanischen von Susanne Lange

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main

734 Seiten, 32 Euro.

Aus dem Spanischen von Susanne Lange

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main

734 Seiten, 32 Euro.