Ein Piratenangriff in Westafrika, im Golf von Guinea vor der Küste Nigerias. Ein Mitglied der russischen Crew des Frachters filmt das Geschehen, verbreitet das Video später im Internet. Die Piraten nähern sich mit Schnellbooten und eröffnen das Feuer. Aber an Bord des Schiffes ist an diesem 5. Dezember 2020 ein bewaffnetes nigerianisches Sicherheitsteam, das die Schüsse der Angreifer erwidert.

Der Kapitän informiert die Besatzung über den Bordlautsprecher darüber, dass sie angegriffen werden. Jemand löst den Alarm aus, die Crew sucht Zuflucht im gepanzerten Sicherheitsraum, der so genannten Zitadelle. Auf dem Video ist zu sehen, dass die Reling des Frachters mit NATO-Draht bewehrt ist. Der mit Widerhaken versehene Stacheldraht soll es Angreifern so schwer wie möglich machen, das Schiff zu entern.

In diesem Fall helfen die vielen Abwehrmechanismen, die Crew kommt davon. Aber häufig gehen Piratenangriffe im Golf von Guinea weniger glimpflich aus, sagt Michael Howlett, der Direktor des Internationalen Schifffahrtsbüros IMB: "Das Risiko für die Sicherheit der Seefahrer nimmt vor allem im Golf von Guinea zu. Im vergangenen Jahr verzeichnete unser Meldezentrum für Piratenangriffe die höchste Zahl an Entführungen, die in dieser Region je registriert wurde."

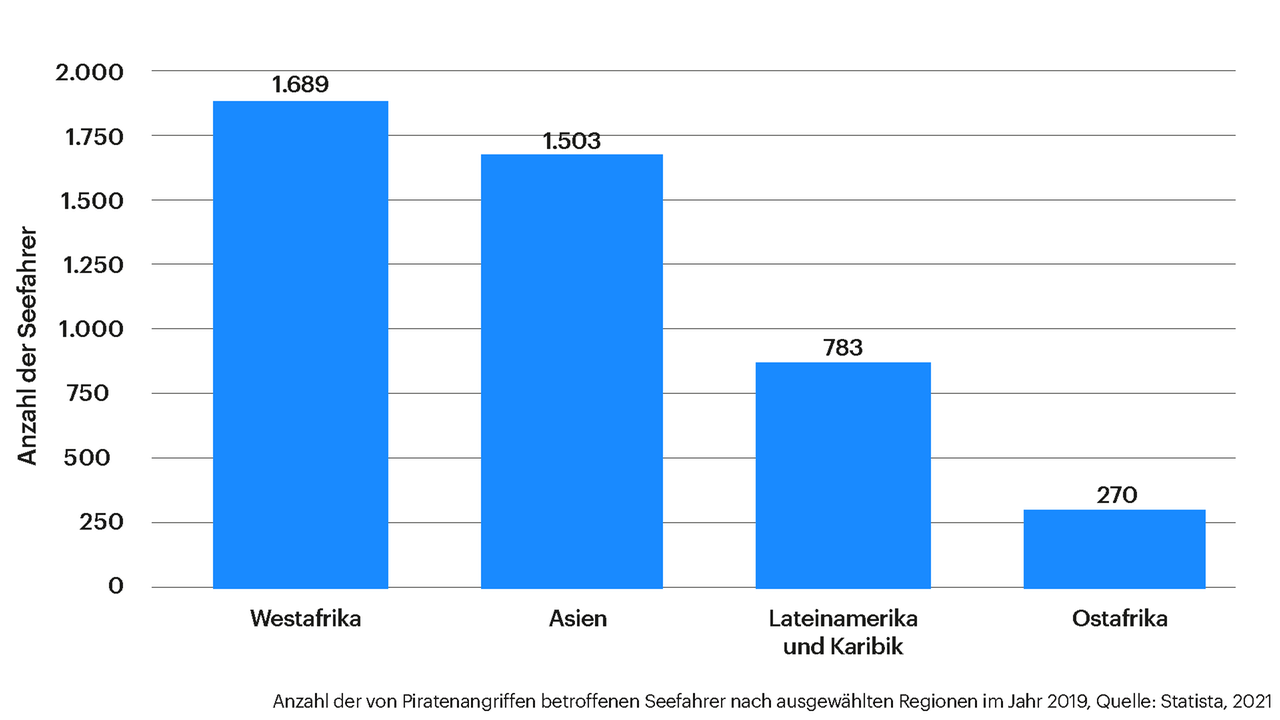

Vor der Küste Westafrikas kidnappten Piraten im vergangenen Jahr 130 Seeleute - bei 135 Entführungen weltweit. Der Golf von Guinea ist für Seeleute derzeit die weitaus gefährlichste Region.

Vor der Küste Westafrikas kidnappten Piraten im vergangenen Jahr 130 Seeleute - bei 135 Entführungen weltweit. Der Golf von Guinea ist für Seeleute derzeit die weitaus gefährlichste Region.

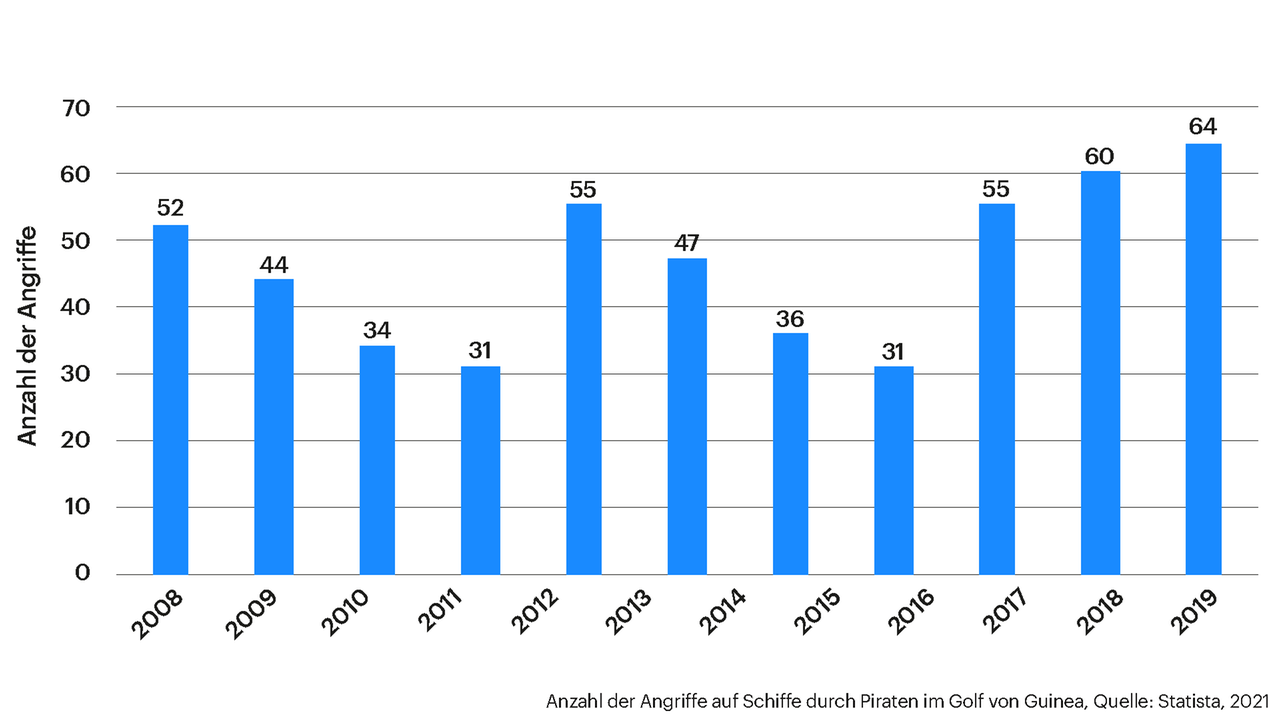

Piratenangriffe im Golf von Guinea 2008 bis 2019

Das Internationale Schifffahrtsbüro, das zur Internationalen Handelskammer ICC gehört, veröffentlichte Mitte Januar die Zahlen für das vergangene Jahr. Demnach ist die Summe der Piratenüberfalle rund um den Globus gestiegen. Und zwar um gut 20 Prozent auf 195.

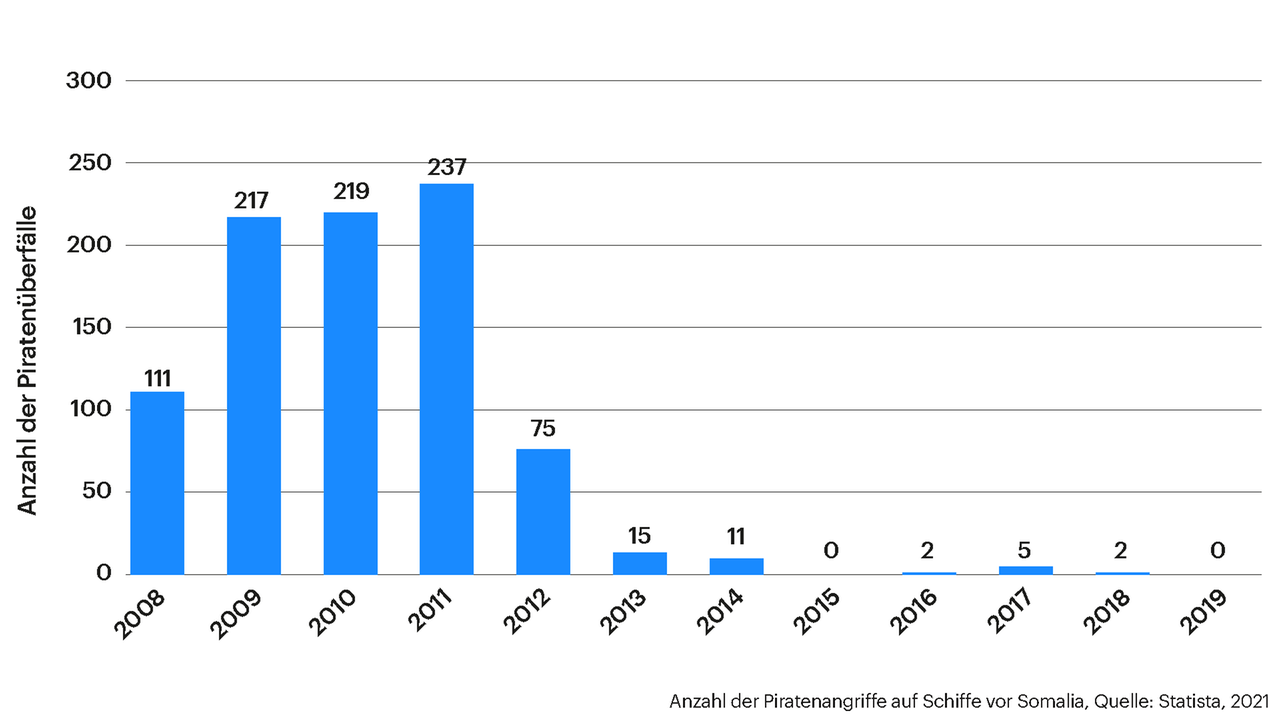

Aber es gibt auch eine gute Nachricht: Die Gewässer vor Somalia, also der Golf von Aden und der Indische Ozean, spielen seit 2019 keine Rolle mehr. Dabei waren sie jahrelang der globale Hotspot für Piratenüberfälle.

Piratenangriffe vor Somalia 2008 bis 2019

Außer im Golf von Guinea gab es auch in Indonesien und in der Straße von Singapur sehr viele Angriffe. Aber nicht nur die Zahl sei wichtig, sagt Michael Howlett: "Es geht auch um den Charakter der Angriffe. Ja, wir registrieren in der Straße von Singapur viele Überfälle, aber das sind eher Diebstähle auf den Schiffen. Was wir im Golf von Guinea beobachten, ist etwas völlig anderes."

Was Howlett meint, wird in dieser Szene deutlich: Der Youtube - Kanal "Sailors TV", der auf Informationen für Seefahrende spezialisiert ist, berichtet im Januar 2021 über einen weiteren Piratenangriff im Golf von Guinea. Die Angreifer töteten einen Seemann, verschleppten 15 weitere als Geiseln. Die Mannschaft wurde völlig überrascht, denn das türkische Containerschiff "Mozart" war noch 200 Seemeilen oder umgerechnet 370 Kilometer von der Küste Nigerias entfernt, als die Piraten zuschlugen, sagt Michael Howlett vom Internationalen Schifffahrtsbüro.

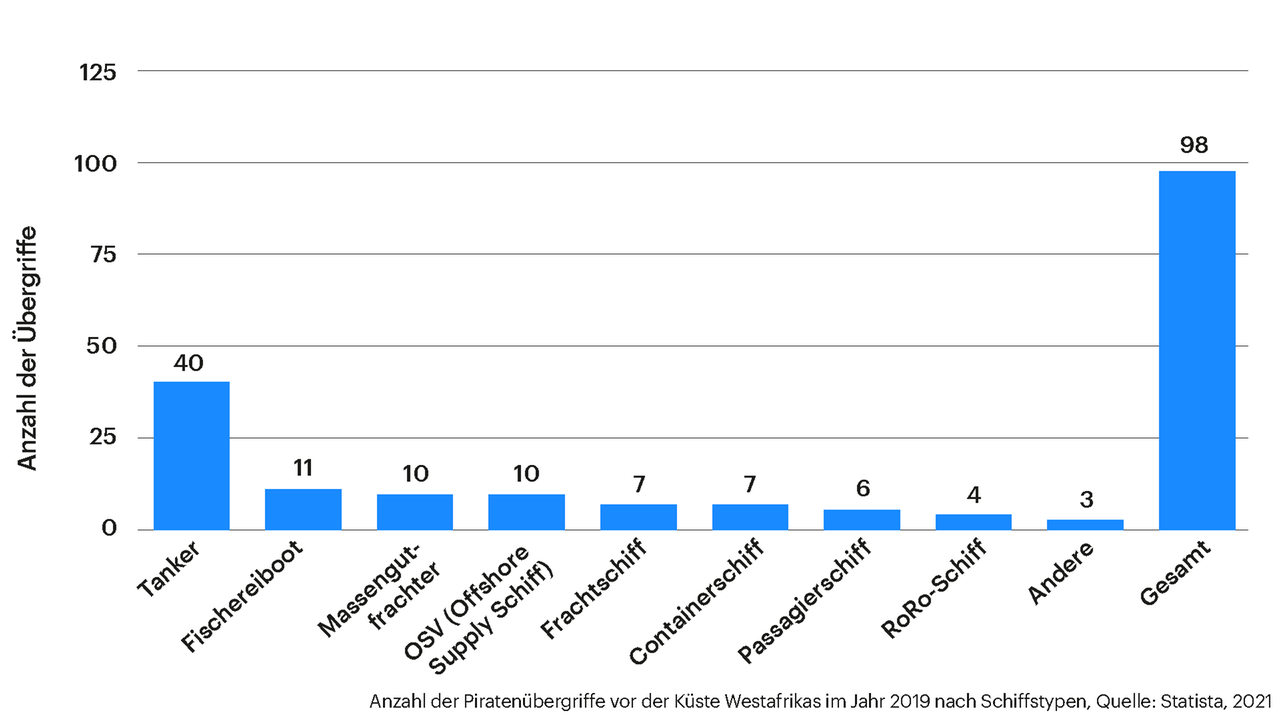

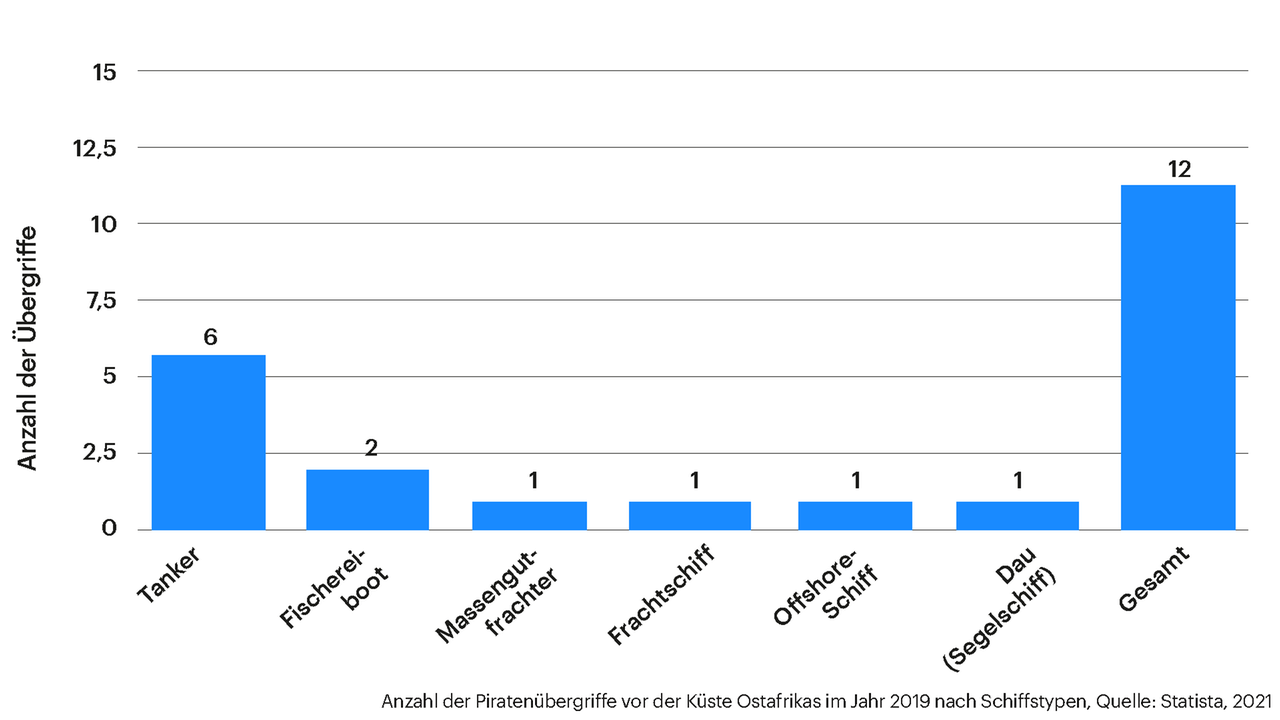

Die Entführungen fanden im vergangenen Jahr im Durchschnitt mehr als 60 Seemeilen von der Küste entfernt statt. Die unterschiedlichsten Arten von Schiffen wurden angegriffen, und bei jedem vierten Angriff wurden Crewmitglieder entführt.

Die Entführungen fanden im vergangenen Jahr im Durchschnitt mehr als 60 Seemeilen von der Küste entfernt statt. Die unterschiedlichsten Arten von Schiffen wurden angegriffen, und bei jedem vierten Angriff wurden Crewmitglieder entführt.

Piratenübergriffe vor der Küste Westafrikas 2019 nach Schiffstypen

Piratenübergriffe vor der Küste Ostafrikas 2019 nach Schiffstypen

Das IMB rät inzwischen dazu, zur Küste einen Abstand von 250 Seemeilen einzuhalten, etwa 460 Kilometer. An diese Empfehlung halten sich die Besatzungen, so gut es irgend geht, bestätigt Christian Denso, Sprecher des Verbandes deutscher Reeder.

"Aber wenn Sie Ladung abholen müssen, in Nigeria oder in Benin, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als dort die Häfen anzufahren. Sie können sich dann dort auf Rede legen und besonders wachsam sein. Aber eine andere Route als den Hafen letztendlich anzusteuern, das gibt es leider nicht."

"Aber wenn Sie Ladung abholen müssen, in Nigeria oder in Benin, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als dort die Häfen anzufahren. Sie können sich dann dort auf Rede legen und besonders wachsam sein. Aber eine andere Route als den Hafen letztendlich anzusteuern, das gibt es leider nicht."

Hinzu kommt, dass bewaffnete Sicherheitsteams an Bord nicht erlaubt sind, sobald ein Frachter die internationalen Gewässer verlässt und sich der Küste nähert, denn dann kommt er in die Hoheitsgewässer souveräner Staaten, und die beanspruchen natürlich das staatliche Gewaltmonopol, wollen in ihrem Hoheitsgebiet selbst für Sicherheit sorgen. Was aber ganz offensichtlich nicht ausreichend klappt, jedenfalls nicht in Bezug auf die Piraterie.

"Was wir jetzt im Golf von Guinea erleben, scheint mir fast eine Art Geschäftsmodell zu sein. Also man fährt auf ein Schiff, greift es an, nimmt Leute von Bords, so viele, wie man bekommen kann als Geisel, nimmt sie mit an Land. Und dann beginnt ein relativ langwieriger, zäher Verhandlungsprozess, bei dem es einfach um Geld geht", sagt Denso.

Die Reedereien schließen für diese Fälle Versicherungen ab. Das Geschäftsmodell der Piraten geht also auf. Für die Unternehmen gehören die Policen zu den zusätzlichen Kosten, die sie für die Sicherheit ihrer Schiffe bezahlen müssen - neben deren Aufrüstung, dem Training der Besatzung, den Zusatzkosten für Ausweichrouten und gegebenenfalls den Kosten für bewaffnete Sicherheitsteams.

Um welche Summen es geht, kann auch Oliver Wieck nicht einmal schätzen, er ist Generalsekretär der Internationalen Handelskammer Deutschland. Dass die Reeder in die Sicherheit investierten und die Hinweise befolgten, sei selbstverständlich. Der andere Punkt betreffe die Politik: "Das zweite ist: Was kann man dagegen tun? Und da kann man immer wieder nur auf den Erfolg am Horn von Afrika schauen und sagen: Warum ist es dort so erfolgreich?"

Ein schwer bewaffneter Marinehubschrauber fliegt an Somalias langer und fast menschenleerer Küste entlang. Auf dem Wasser sind nur ein paar Fischerboote zu sehen. Durch die offene Tür des Hubschraubers halten die Soldaten Ausschau nach allem, was auf Piraten hindeuten könnte.

Die regelmäßigen Küstenpatrouillen sind Teil der europäischen Atalanta-Mission. Seit 2008 beteiligen sich mehrere europäische Staaten an dem Marine-Einsatz vor Somalia, darunter Deutschland.

Die regelmäßigen Küstenpatrouillen sind Teil der europäischen Atalanta-Mission. Seit 2008 beteiligen sich mehrere europäische Staaten an dem Marine-Einsatz vor Somalia, darunter Deutschland.

Allein im Jahr 2010 wurden vor Somalia rund 40 Schiffe Opfer von Piratenüberfällen, mehr als 700 Menschen wurden entführt. Und das auf einer der wichtigsten maritimen Handelsrouten weltweit: Durch den Golf von Aden läuft der Warenaustausch zwischen Europa, der Arabischen Halbinsel und Asien.

Von Piraterie betroffene Seefahrer 2019

Jährlich passieren mehr als 20.000 Schiffe das Gebiet. Seit 2018 gab es dort keinen erfolgreichen Piraten-Angriff mehr. Allan Seemann ist der Kommandeur des deutschen Einsatzkontingentes - und sieht in der Mission, wenig überraschend, einen Erfolg.

"Das liegt, denke ich, an dem vernetzten Ansatz, den die Mission Atalanta in Zusammenarbeit mit den anderen internationalen Marineverbänden umsetzt, die rund ums Horn von Afrika bis rein in den Persischen Golf operieren, und gleichzeitig in der Unterstützung des Welternährungsprogramms, das die notleidende Bevölkerung Somalias unterstützt."

Denn aufgrund des langjährigen Bürgerkriegs sind nicht nur die staatlichen Strukturen Somalias kollabiert, sondern auch die Wirtschaft. Hunderttausende sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, darunter Nahrung, die das Welternährungsprogramm WFP nach Somalia bringt.

Sicherheitsteams der Marine-Soldaten gehen an Bord einzelner Schiffe des WFP, andere Handelsschiffe fahren im Konvoy, von Kriegsschiffen gegen Angriffe geschützt.

Shamus Mangan vom UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung sieht weitere Gründe für den Erfolg: "Der zweite sind die Maßnahmen zur Selbstverteidigung durch die Handelsschiffe, unter anderem der Einsatz von privaten Sicherheitskräften. Und der dritte ist die Verhaftung und strafrechtliche Verfolgung von Piraten."

Und obwohl sie eine Marine-Mission ist, hat Atalanta nicht nur den Auftrag auf See gegen die Piraten zu kämpfen. "Zusätzlich gibt es noch mehrere zivile Missionen, EU unterstützt, in Somalia, um dort bessere Strukturen aufbauen zu können."

Der Zusammenbruch aller staatlichen Strukturen nach dem Beginn des Bürgerkrieges 1991 war ein wichtiger Grund für den Anstieg der Piraterie in somalischen Gewässern. Erst seit knapp zehn Jahren hat Somalia wieder eine international anerkannte Regierung, aber die ist noch im Aufbau und kontrolliert das Hoheitsgebiet kaum.

In der Hochzeit der Piraterie, zwischen April 2005 und Dezember 2012, haben die Piraten nach Schätzungen der Vereinten Nationen um die 400 Millionen Dollar generiert. Hunderte von Freibeutern haben damals davon gelebt.

Darunter war der inzwischen Ende 30-jährige Hassan. Er arbeitet mittlerweile als Tagelöhner auf den Baustellen der somalischen Hauptstadt Mogadischu. Hassan ist nicht sein richtiger Name, Anonymität war seine Bedingung für dieses Gespräch.

"Ich bedaure, was ich getan habe, es war schlecht. Und es hat sich noch nicht einmal gelohnt. Das ganze Geld, das ich bekomme habe, ist weg. Ich bin mit leeren Händen nach Mogadischu zurückgekommen."

Vier Jahre lang kreuzte Hassan schwer bewaffnet durch die Gewässer vor der somalischen Küste. Gemeinsam mit anderen griff er Frachter und Fischtrawler an. Wenn sie erfolgreich waren und ein Schiff kapern konnten, erpressten ihre Financiers und Hintermänner viele Millionen Dollar an Lösegeld für die Frachter und die Besatzung.

"Ich bedaure, was ich getan habe, es war schlecht. Und es hat sich noch nicht einmal gelohnt. Das ganze Geld, das ich bekomme habe, ist weg. Ich bin mit leeren Händen nach Mogadischu zurückgekommen."

Vier Jahre lang kreuzte Hassan schwer bewaffnet durch die Gewässer vor der somalischen Küste. Gemeinsam mit anderen griff er Frachter und Fischtrawler an. Wenn sie erfolgreich waren und ein Schiff kapern konnten, erpressten ihre Financiers und Hintermänner viele Millionen Dollar an Lösegeld für die Frachter und die Besatzung.

"Das war ein großes Abenteuer und sehr aufregend, aber auch extrem anstrengend. Unser Financier, der uns mit Waffen, Munition und allem anderen versorgte, erwartete von uns natürlich, dass wir erfolgreich waren. Wir konnten nicht ständig sagen, wir hätten nichts gefunden. Manchmal blieben wir 20 oder 30 Tage ununterbrochen auf dem Meer, immer auf der Suche nach Beute."

Im Herbst 2016 sitzen wir zusammen in einem abgeschiedenen Raum in einem schwer gesicherten Hotel in Mogadischu. Hassan hat einen Freund mitgebracht, die beiden waren in der gleichen Piratencrew. Der andere will ebenfalls anonym bleiben, er könnte Yusuf heißen.

"Ich habe mein damaliges Leben genossen. Das viele Geld war wie ein Rausch. Wenn wir ein Schiff gekapert hatten, bekam ich anfangs 15.000 Dollar als meinen Anteil. Mit der Zeit wurde das immer mehr. Beim letzten erfolgreichen Überfall bekam ich 55.000 Dollar. Aber jetzt will ich das alles am liebsten vergessen, sonst frustriert es mich zu sehr, dass ich alles vergeudet habe. Wir waren alle noch unglaublich jung, und plötzlich hatten wir diesen märchenhaften Geldsegen. Wir haben es verschleudert. Für Partys, unsere Großfamilien, Frauen – solche Sachen. Geld, für das man nicht ehrlich arbeiten musste, ist meist genauso schnell wieder weg, wie man es bekommen hat."

Seit sie die Piraterie aufgaben, sind Yusuf und Hassan ohne feste Beschäftigung. Wenn sie satt werden, ist das schon ein Erfolg. Im Gespräch wirkt Yusuf ungerührt und hart. Sein hageres Gesicht bleibt unbeweglich, hinter einer Sonnenbrille verbirgt er seine Augen. Aber auch er sagt, dass nur die Not ihn gezwungen habe, sein Geld mit der Waffe zu verdienen.

"Bis ich Pirat wurde, habe ich 12 Jahre lang in einem der Flüchtlingslager in Kenia gelebt, ich bin da auch zur Schule gegangen. Aber ich hatte kein Geld, und meine Familie brauchte Unterstützung. Im Sommer 2007 hörte ich, dass man in Haradhere jede Menge Geld verdienen kann. Da habe ich beschlossen, nach Haradhere zu gehen."

"Ich habe mein damaliges Leben genossen. Das viele Geld war wie ein Rausch. Wenn wir ein Schiff gekapert hatten, bekam ich anfangs 15.000 Dollar als meinen Anteil. Mit der Zeit wurde das immer mehr. Beim letzten erfolgreichen Überfall bekam ich 55.000 Dollar. Aber jetzt will ich das alles am liebsten vergessen, sonst frustriert es mich zu sehr, dass ich alles vergeudet habe. Wir waren alle noch unglaublich jung, und plötzlich hatten wir diesen märchenhaften Geldsegen. Wir haben es verschleudert. Für Partys, unsere Großfamilien, Frauen – solche Sachen. Geld, für das man nicht ehrlich arbeiten musste, ist meist genauso schnell wieder weg, wie man es bekommen hat."

Seit sie die Piraterie aufgaben, sind Yusuf und Hassan ohne feste Beschäftigung. Wenn sie satt werden, ist das schon ein Erfolg. Im Gespräch wirkt Yusuf ungerührt und hart. Sein hageres Gesicht bleibt unbeweglich, hinter einer Sonnenbrille verbirgt er seine Augen. Aber auch er sagt, dass nur die Not ihn gezwungen habe, sein Geld mit der Waffe zu verdienen.

"Bis ich Pirat wurde, habe ich 12 Jahre lang in einem der Flüchtlingslager in Kenia gelebt, ich bin da auch zur Schule gegangen. Aber ich hatte kein Geld, und meine Familie brauchte Unterstützung. Im Sommer 2007 hörte ich, dass man in Haradhere jede Menge Geld verdienen kann. Da habe ich beschlossen, nach Haradhere zu gehen."

Das war eine der Hochburgen der somalischen Piraten an der Küste im Norden Somalias. Yusufs Freund Hassan lebte damals schon in Haradhere, er verdiente allerdings zunächst als Fischer sein Geld. "Mit der Zeit kamen immer mehr ausländische Trawler und fingen alles weg. Weil es keinen somalischen Staat mehr gab und niemand unsere Fanggründe verteidigte, machten die Ausländer, was sie wollten. Deshalb beschlossen wir, unsere Gewässer selbst zu verteidigen."

Und zwar mit Kalaschnikows und Raketenwerfern. Das Ende kam für beide im Herbst 2011. Ihr Geldgeber, angeblich ein somalischer Geschäftsmann, starb an einer Krankheit.

Und zwar mit Kalaschnikows und Raketenwerfern. Das Ende kam für beide im Herbst 2011. Ihr Geldgeber, angeblich ein somalischer Geschäftsmann, starb an einer Krankheit.

Zu der Zeit war aus dem Abenteuer der Piraterie längst ein Krieg auf See geworden: Die EU-Mission Atalanta hatte bereits begonnen, auch andere internationale Marineschiffe patrouillierten zum Schutz der Handelsschiffe vor der Küste.

Die EU und in diesem Rahmen auch Deutschland engagieren sich, weil es vor Somalia auch um europäische Interessen geht: Die Routen im gesamten Seegebiet um das Horn von Afrika sind Lebensadern der europäischen Außenwirtschaft. Aber viele Fischer klagen, dass internationale Fangflotten ihre Gewässer immer noch illegal plünderten. Armut ist in Somalia so verbreitet wie eh und je. Dass die Vereinten Nationen und die EU einige Projekte aufgelegt haben, um Fischern und anderen Küstenbewohnern zu einem Einkommen zu verhelfen, hat daran nichts geändert.

Das weiß auch Christian Denso vom Verband deutscher Reeder: "Die Tatsache, dass wir im letzten Jahr kaum einen Übergriff dort gesehen haben, die hängt vor allen Dingen mit der Mission Atalanta, unserer Meinung nach, zusammen. Ich bin mir sicher, wenn sie abziehen würden, würde die Situation sich dort leider wieder verändern."

Die EU hat das Mandat der Mission Anfang Januar um weitere zwei Jahre verlängert. Aber mittelfristig möchten die Europäer die Verantwortung für die Sicherheit in den Gewässern wieder den Anrainerstaaten übergeben. Beispielsweise an Dschibuti. Der kleine Küstenstaat liegt nördlich von Somalia, strategisch günstig am Golf von Aden. Dschibuti hat sich als Dreh und Angelpunkt im Kampf gegen die Piraterie etabliert. Amerikaner, Franzosen, Italiener und Japaner – aber auch die Chinesen unterhalten hier jeweils eigene Militärstützpunkte. Und: Im Rahmen der EU-Mission Atalanta ist auch die Bundeswehr in Dschibuti präsent.

Die EU hat das Mandat der Mission Anfang Januar um weitere zwei Jahre verlängert. Aber mittelfristig möchten die Europäer die Verantwortung für die Sicherheit in den Gewässern wieder den Anrainerstaaten übergeben. Beispielsweise an Dschibuti. Der kleine Küstenstaat liegt nördlich von Somalia, strategisch günstig am Golf von Aden. Dschibuti hat sich als Dreh und Angelpunkt im Kampf gegen die Piraterie etabliert. Amerikaner, Franzosen, Italiener und Japaner – aber auch die Chinesen unterhalten hier jeweils eigene Militärstützpunkte. Und: Im Rahmen der EU-Mission Atalanta ist auch die Bundeswehr in Dschibuti präsent.

Eine Schiffskontrolle im Golf von Aden. Innerhalb von nur zehn Jahren hat Dschibuti eine Küstenwache mit mehreren hundert Soldaten und rund einem Dutzend Schiffen aufgebaut. Bei einer Feier zum zehnten Geburtstag der Küstenwache dankt Oberst Wais Bogoreh den internationalen Unterstützern: "Es liegt mir besonders am Herzen mich bei den Staaten zu bedanken, die immer an uns geglaubt haben."

Ohne die Hilfe der internationalen Gemeinschaft wäre der Aufbau der Küstenwache in dem Tempo nicht möglich gewesen, sagt er. So sei unter dem Kommando von Leutnant Awaleh sogar eine Spezialeinheit entstanden. Nahkampf, tauchen, abseilen, entern – seine Männer seien von den Besten der Besten trainiert worden und rund um die Uhr einsatzbereit, sagt Leutnant Awaleh auf dem Stützpunkt der Küstenwache im Hafen der Hauptstadt Dschibuti:

"Unsere Einheit kämpft gegen alle illegalen Aktivitäten auf dem Meer. Wir sind auch für Piratenangriffe und Geiselnahmen bereit."

Zumindest theoretisch. Denn bislang kümmert sich noch immer die internationale Gemeinschaft um alle größeren Einsätze. Der Kontakt mit Piraten – für die Küstenwache in Dschibuti bleibt das bislang eher der Ausnahmefall.

Ohne die Hilfe der internationalen Gemeinschaft wäre der Aufbau der Küstenwache in dem Tempo nicht möglich gewesen, sagt er. So sei unter dem Kommando von Leutnant Awaleh sogar eine Spezialeinheit entstanden. Nahkampf, tauchen, abseilen, entern – seine Männer seien von den Besten der Besten trainiert worden und rund um die Uhr einsatzbereit, sagt Leutnant Awaleh auf dem Stützpunkt der Küstenwache im Hafen der Hauptstadt Dschibuti:

"Unsere Einheit kämpft gegen alle illegalen Aktivitäten auf dem Meer. Wir sind auch für Piratenangriffe und Geiselnahmen bereit."

Zumindest theoretisch. Denn bislang kümmert sich noch immer die internationale Gemeinschaft um alle größeren Einsätze. Der Kontakt mit Piraten – für die Küstenwache in Dschibuti bleibt das bislang eher der Ausnahmefall.

"Wir hatten schon ein paar Begegnungen mit Piraten. Aber das waren nur Transporte. Nachdem die Piraten von internationalen Einheiten festgenommen wurden, haben wir sie im Hafen in Empfang genommen und zum Flughafen eskortiert", erzählt Leutnant Awaleh. Von dort werden die Piraten dann nach Somalia abgeschoben. "Wir sind inzwischen durchaus in der Lage unsere eigenen Küstengewässer zu kontrollieren. Und das tun wir auch. Aber für Einsätze in internationalen Gewässern – dafür fehlen uns bislang die Mittel."

Dabei könnte es durchaus helfen, Dschibutis Küstenwache stärker in den Kampf gegen die Piraterie einzubinden. Sie sprechen die verschiedenen Sprachen und Dialekte der Region und haben ein anderes Verständnis für die Piraterie und ihre Ursprünge. Kapitän Mohammed ist seit der Gründung dabei und stellvertretender Chef der Küstenwache. Er sagt: "Die eigentliche Lösung des Problems kann nur politisch sein. Mit Gewalt kommen wir nicht weiter. Denn es ist doch die lokale Bevölkerung, die am meisten leidet."

Man müsse ins Gespräch mit diesen Menschen kommen, ihnen einen Ausweg aus der Armut bieten und sie vor illegalem Fischfang ausländischer Trawler schützen. "Wenn wir den Menschen an der Küste helfen, ihnen eine Ausbildung geben – vielleicht werden sie es dann eines Tages sein, die gegen die Piraterie kämpfen."

Dass eine militärische Lösung alleine nicht helfen wird, gilt auch für den Golf von Guinea. Während die somalischen Piraten erklärten, die illegale Plünderung ihrer Fischgründe habe sie erst in die Armut und dann in die Kriminalität getrieben, klingt das bei nigerianischen Piraten ganz ähnlich: Internationale Konzerne beuteten ihre Erdöl- und Erdgasvorkommen aus, verseuchten Umwelt und Fischgründe, während sie in Armut lebten. Von den erpressten Lösegeldern kauften sie nicht nur Waffen, Munition und Schnellboote, sondern sorgten auch für den Lebensunterhalt ihrer Familien.

Dabei könnte es durchaus helfen, Dschibutis Küstenwache stärker in den Kampf gegen die Piraterie einzubinden. Sie sprechen die verschiedenen Sprachen und Dialekte der Region und haben ein anderes Verständnis für die Piraterie und ihre Ursprünge. Kapitän Mohammed ist seit der Gründung dabei und stellvertretender Chef der Küstenwache. Er sagt: "Die eigentliche Lösung des Problems kann nur politisch sein. Mit Gewalt kommen wir nicht weiter. Denn es ist doch die lokale Bevölkerung, die am meisten leidet."

Man müsse ins Gespräch mit diesen Menschen kommen, ihnen einen Ausweg aus der Armut bieten und sie vor illegalem Fischfang ausländischer Trawler schützen. "Wenn wir den Menschen an der Küste helfen, ihnen eine Ausbildung geben – vielleicht werden sie es dann eines Tages sein, die gegen die Piraterie kämpfen."

Dass eine militärische Lösung alleine nicht helfen wird, gilt auch für den Golf von Guinea. Während die somalischen Piraten erklärten, die illegale Plünderung ihrer Fischgründe habe sie erst in die Armut und dann in die Kriminalität getrieben, klingt das bei nigerianischen Piraten ganz ähnlich: Internationale Konzerne beuteten ihre Erdöl- und Erdgasvorkommen aus, verseuchten Umwelt und Fischgründe, während sie in Armut lebten. Von den erpressten Lösegeldern kauften sie nicht nur Waffen, Munition und Schnellboote, sondern sorgten auch für den Lebensunterhalt ihrer Familien.

Sofern das Geld nicht verprasst wird, so wie es die somalischen Piraten Hassan und Yusuf eingeräumt haben.

Dieser Hintergrund ist Teil der Sendereihe "Maritime Machtspiele".

Lesen Sie dazu auch:

Sonntag, 21.2.: Russische Interessen in der Arktis

Samstag, 20.2.: Frankreich als Taktgeber für maritime Ambitionen in Europa und in der Welt

Samstag, 27.2.: China und Indien: Wie zwei Nachbarn um den Indischen Ozean konkurrieren

Lesen Sie dazu auch:

Sonntag, 21.2.: Russische Interessen in der Arktis

Samstag, 20.2.: Frankreich als Taktgeber für maritime Ambitionen in Europa und in der Welt

Samstag, 27.2.: China und Indien: Wie zwei Nachbarn um den Indischen Ozean konkurrieren