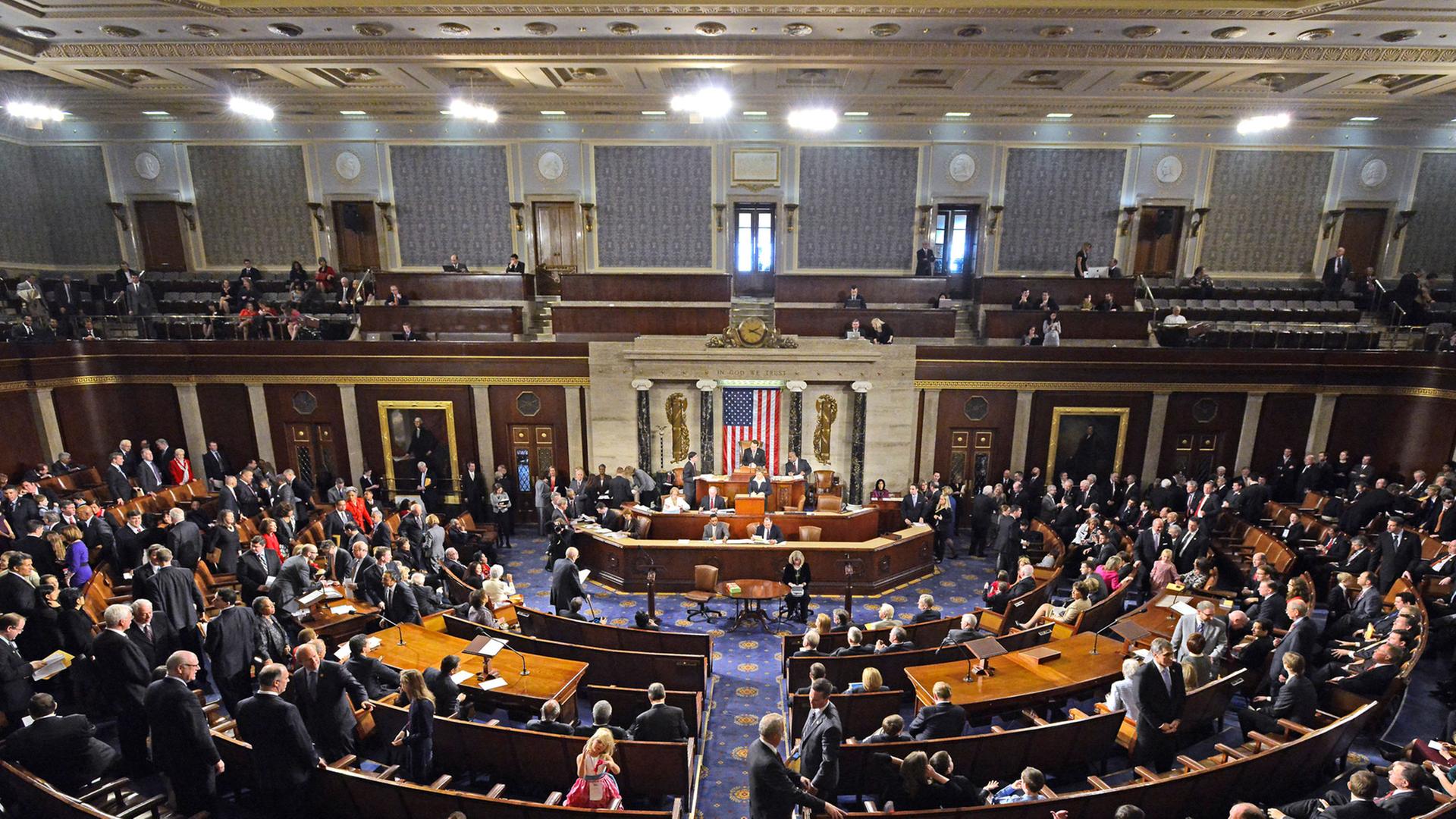

Tobias Armbrüster: Zwei Jahre als Präsident der USA hat Barack Obama noch vor sich. Heute an diesem Dienstag entscheidet sich nun, mit welchen Mehrheitsverhältnissen er diese zwei Jahre verbringen wird. Es sind die Kongresswahlen in den USA. Die Bürger wählen ein neues Repräsentantenhaus und ein Drittel ihrer Senatoren. Es ist aber natürlich auch eine Abstimmung über den Präsidenten selbst.

Am Telefon ist jetzt Klaus Linsenmeier. Er leitet seit mehreren Jahren das Büro der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung in Washington, gehört dort also zu jenen Deutschen in der US-Hauptstadt, die sehr genau und Tag für Tag verfolgen, wie sich die amerikanische Politik entwickelt. Schönen guten Morgen, Herr Linsenmeier.

Klaus Linsenmeier: Guten Morgen nach Deutschland!

Armbrüster: Herr Linsenmeier, wird das heute ein Denkzettel für Barack Obama?

Linsenmeier: Das wird garantiert, ganz sicher ein Denkzettel werden. Das ist allerdings nicht unüblich. Die Midterm Elections sind immer ganz schlechte Zeiten für amtierende Präsidenten. Die Ratings für ihn sind extrem schlecht und man kann wohl davon ausgehen, die Beiträge eben haben das ja benannt, dass er beide Häuser verlieren wird. Das heißt, er wird gegen einen republikanischen Senat und ein republikanisches Repräsentantenhaus regieren müssen. Auch das, aber das muss man relativieren, ist nicht unüblich. Ronald Reagan hat damals in ähnlicher Situation reagiert und regieren müssen und Bill Clinton ebenfalls. Das ist nicht unüblich. Was unüblich ist oder eine neue Entwicklung ist die Polarisierung, die das Geschäft viel schwieriger macht.

Debattenverweigerung neue Entwicklung

Armbrüster: Können Sie das erklären? Ist das die Tea Party, die wir ja seit einigen Wahlen in den USA immer wieder verfolgen, oder ist da noch was Neues dazugekommen?

Linsenmeier: Da ist ein größerer Trend. Das eine ist das Gerrymandering, das heißt das künstliche Zuschneiden von Wahlkreisen, dass sich die Abgeordneten gar nicht mehr begegnen. Das bedeutet: Jetzt zum Beispiel sind nur noch etwa zwei Dutzend der Wahlkreise überhaupt umkämpft. Das macht den Wahlkampf auch ein bisschen langweilig. Die restlichen sind so zugeschnitten, dass sie entweder sicher demokratisch oder sicher republikanisch sind. Das Zünglein an der Waage sind immer einige Wahlkreise, und das führt zu einer Art auch Debattenverweigerung. Es gibt Berichte aus Kansas, wo die Kandidaten nicht bereit sind, miteinander zu debattieren. Den krassesten Fall hatten wir hier auf Bundesebene, nachdem Obama entschieden hatte, in den Krieg zu ziehen in Syrien und im Irak, wo beide, Harry Reid als Senatsführer, also Demokrat, und John Boehner als Führer des Repräsentantenhauses, ein Republikaner, sich geweigert haben, die Abgeordneten zusammenzurufen, um über immerhin ein Thema wie Krieg und Frieden zu diskutieren. Das heißt, die großen Themen sind einfach nicht debattiert worden.

Der Wahlkampf ist deswegen relativ langweilig geworden und die Fernsehstationen haben auch relativ wenig berichtet. Man sagt, etwa 50 Prozent der Amerikaner interessieren sich nicht. Das heißt aber nicht, dass politische Kommunikation nicht stattfindet. Dieser Wahlkampf dürfte der teuerste Zwischenwahlkampf sein, den die USA erlebt haben, nämlich mit Werbespots wird das Land reich gesegnet, sowohl im Fernsehen als auch im Radio. Man schätzt, dass ungefähr – das ist schwer nachzuvollziehen – eine Größenordnung von drei Milliarden Dollar ausgegeben werden, um solche Spots zu schalten. Im Wesentlichen zielen die auf Emotionen ab, also nicht auf Inhalte, und sie sind in der Mehrheit negativ, und dann kann man sich vorstellen, was das für eine Wirkung hat auf die Politikverdrossenheit der Amerikaner.

Armbrüster: Herr Linsenmeier, jetzt mal angenommen, Obamas Demokraten verlieren tatsächlich und stellen ab morgen dann in beiden Kammern des US-Kongresses nur noch die Minderheit und die Republikaner die Mehrheit, müssen dann sozusagen gegen den demokratischen Präsidenten regieren, was heißt das dann für die US-Politik in den kommenden zwei Jahren?

Linsenmeier: Innenpolitisch kann man davon ausgehen, dass dieser kommende Senat nicht produktiver werden wird als der letzte, oder die letzten, die schon relativ unproduktiv waren, und insofern ist die letzte Amtszeit, diese sogenannte Lame-Duck-Zeit, immer die Zeit der Außenpolitik, weil da der Präsident ohne den Kongress zum Teil regieren kann. Es gibt – wir haben das jetzt gerade im Umweltbereich gesehen – allerdings auch die Möglichkeit, sogenannte Presidential Orders zu erlassen. Das sind Verordnungen, da versucht Obama, noch Umweltpolitik zu betreiben, ohne den Kongress einzuschalten. Das Ganze ist allerdings auch nicht unriskant für die Republikaner, weil es ist ja noch lange nicht gesichert, dass die Republikaner sich auf irgendwas Programmatisches einigen können. Nehmen wir das Migrationsgesetz, die Einwanderungsreform. In den letzten Jahren haben die Republikaner es keineswegs geschafft, irgendwas Sinnvolles zustande zu bekommen, was dieses Problem lösen würde. Das heißt, die Republikaner sind jetzt auch in der Pflicht, ihre Regierungsfähigkeit zu beweisen, und das steht noch dahin. Einige der demokratischen Berater sagen, sie erwarten sogar so was wie einen Bürgerkrieg innerhalb der Republikaner, weil einfach die einzelnen Lager sich auf nichts werden verständigen können. Das wird man absehen müssen.

Kaum Wahl-Auswirkungen auf transatlantisches Verhältnis

Armbrüster: Muss uns in Deutschland diese Wahl eigentlich besonders interessieren?

Linsenmeier: Ich glaube, dass uns Amerika ohnehin interessieren muss. Diese Wahlen werden allerdings das transatlantische Verhältnis und die Beziehungen zu Deutschland nicht wahnsinnig verändern. Ich glaube, dass man immer davon ausgehen muss – und das sollte man immer wieder in Erinnerung rufen –, dass Amerika immer noch unser wichtigster Verbündeter ist und dass es da eine gewisse Kontinuität gibt. Darauf können wir, glaube ich, setzen. Außenpolitisch gesehen wird es doch einen längerfristigen Trend geben. Obama hat gesagt, Amerika ist nicht mehr in der Lage, Weltpolizist zu sein, ist auch nicht mehr willens. Das Land ist verschuldet und auch kriegsmüde. Das heißt, wir Europäer müssen uns etwa zum Beispiel im Nahen Osten, auch Ukraine darauf einstellen, Sicherheitspolitik anders aufzufassen, und es wird mittelfristig eine andere Zusammenarbeit mit den Amerikanern geben, eine andere Arbeitsteilung.

Armbrüster: Können Sie das schon ein bisschen genauer skizzieren?

Linsenmeier: Es gab ja verschiedentlich Reden, auch von dem amerikanischen Verteidigungsminister, der immer wieder verlangt hat, auch von der NATO, dass die Europäer größere Anteile übernehmen, an Geld oder auch an Personal. Darüber muss man diskutieren, welche Anteile das sein werden, aber das ist sicher. Bei der Ukraine-Krise war ganz deutlich, da haben die Amerikaner lange gezögert, bevor sie reagiert haben. Sie haben gesagt, das ist ein europäisches Problem und die Europäer müssen sich dazu erst mal verhalten. Da werden wir uns drauf einstellen müssen. Das Problem, was wir aktuell hatten, gerade etwa in Syrien – wir haben gerade eine Tagung gemacht mit Vertretern der Regierungen aus Frankreich, England, Deutschland und auch Vertretern hier der USA, Leute, die Obama beraten –, die Administration hat das Problem Syrien über Jahre einfach versucht zu ignorieren. Man wollte auf alle Fälle vermeiden, noch mal in so einen Krieg reingezogen zu werden. Das hat dazu geführt, dass man auch keine Strategie entwickelt hat, und das Ausmaß der Ratlosigkeit, das da zutage kam die letzten Tage, ist wirklich beängstigend. Ich hoffe, dass die Regierung da ihre Lehren draus zieht, weil das kann richtig ein Problem auch für uns werden.

Wirtschaftliche Erfolge kommen bei Wählern nicht an

Armbrüster: Herr Linsenmeier, ich würde gerne zum Schluss noch mal kurz über Barack Obama selbst sprechen. Er hat ja, als er vor sechs Jahren Präsident wurde, gerade für die Afro-Amerikaner in den USA eine große Rolle gespielt, für die Schwarzen. Wie wichtig ist er für diese Bevölkerungsgruppe jetzt noch?

Linsenmeier: Ich glaube, dass er immer noch wichtig ist für diese Bevölkerungsgruppe. Die Zustimmungswerte da sind sehr hoch. Diese Bevölkerungsgruppe ist aber nicht wahlentscheidend. Sie hat eine bestimmte Präferenz für Obama, 80 Prozent der Schwarzen werden – und ich gehe davon aus – ihn auch jetzt wieder wählen. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Enttäuschung. Viele haben sich fälschlicherweise die Hoffnung gemacht, Obama würde eine Schwarzen-freundliche, schwarze Politik machen. Das kann er nicht machen als Präsident aller Amerikaner. Insofern waren das auch zum Teil falsche Hoffnungen und die sind natürlich über die Amtszeit auch enttäuscht worden. Ein Problem ist, dass viele schwarze Amerikaner zur ärmeren Bevölkerung gehören. Obama hat eine recht erfolgreiche Wirtschaftspolitik betrieben. Das muss man schon sagen, auch nach dem Finanzchaos der vergangenen Jahre. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit geht zurück, aber das kommt bei den Leuten nicht an. Das heißt, die Einkommensverteilung hat sich verschlechtert noch unter Obama und für die Armen ist es wirklich eng, und da gehören halt viele Schwarze dazu.

Armbrüster: Können wir dann jetzt schon sagen, dass Obama als Präsident gescheitert ist?

Linsenmeier: Es ist im Moment, glaube ich, in Mode, alle Kübel über Obama auszuschütten. Ich gehöre da nicht dazu. Ich glaube, er hat eine hervorragende Gesundheitsreform hinbekommen. Man darf nicht vergessen, bei allen negativen Seiten dieser Reform: Hillary Clinton hat als First Lady Anfang der 90er-Jahre sich an einer Gesundheitsreform versucht, ist grandios gescheitert. Bill Clinton ist nie wieder drangegangen. Das ist ein historisches Projekt für die Demokraten. Nehmen wir die Regulierung der Finanzmärkte. Die Amerikaner haben sich eine Finanzmarktregulation organisiert, die ist wesentlich besser als das, was wir in Europa haben. Da können wir uns nur die Finger lecken. Im Klimabereich: Gut, das Gesetz ist 2010 gescheitert, aber es geht auch. Es gibt natürlich auf der anderen Seite auch eine Reihe Minuspunkte, aber ich glaube, dass dieses ganze Abschreiben von Obama erst mal vorzeitig ist und nicht richtig würdigt, was er wirklich hinbekommen hat.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.