Mehr Normalität im alltäglichen Leben trotz Corona-Pandemie: Diese Hoffnung verbinden viele Bürger, Politiker, aber auch Wissenschaftler mit einer speziellen Smartphone-App. Sie soll unwissentliche Kontakte zu Corona-Infizierten nachträglich aufspüren und so dazu beitragen, Ansteckungsketten schnell zu unterbrechen.

„Für mich ist das wirklich das bevorzugte Werkzeug. Wir sollten wirklich alles darangeben, das auch umgesetzt zu bekommen“, so der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité im Coronavirus-Podcast des Norddeutschen Rundfunks bereits Anfang April.

Zu diesem Zeitpunkt hatten Bund und Länder die Kontakt-Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie gerade erst verlängert. Eine App, mit der Corona-Fälle nachverfolgt werden können, war damals aus Sicht vieler Experten eine Voraussetzung für Lockerungen. So formulierte es auch der Virologe Christian Drosten.

„Mich fasziniert schon dieser Gedanke, dass man über so eine App, gerade wenn viele mitmachen würden, so ein Instrument hätte, eine ganz andere Feingliedrigkeit in der Steuerung zu erreichen und eben sagen könnte, das normale Leben kann weitergehen. Es gibt keinen allgemeinen Lockdown. Firmen können arbeiten, Schulen können unterrichten, alles das kann funktionieren, aber eben nicht für alle zu allen Zeiten. Sondern irgendwann gibt es eben eine Zeit, da hat man auf seinem Mobiltelefon diese Meldung: Bitte in Heimquarantäne gehen.“

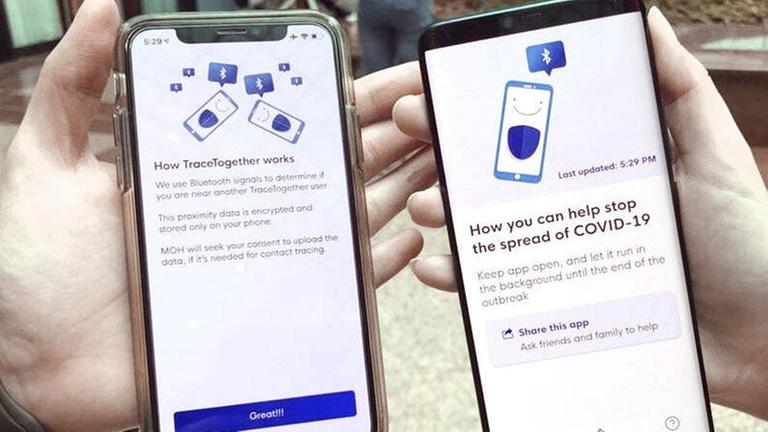

Denn die App soll folgendermaßen funktionieren: Wenn sich zwei Smartphones mit installierter App näherkommen als beispielsweise anderthalb Meter, weil ihre Besitzer vielleicht gemeinsam in einer Warteschlange stehen oder in einem Bus sitzen, dann speichern die Geräte diese Begegnung anhand zufälliger Zahlencodes.

Wird einer der App-Nutzer danach innerhalb eines bestimmten Zeitraums positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet, erhalten alle Kontaktpersonen eine entsprechende Nachricht, eine Warnung, sich besser in Isolation zu begeben oder testen zu lassen.

Die App übernähme also die Aufgabe der Gesundheitsämter, die derzeit die Infektionsketten nachvollziehen sollen – aber natürlich die vielen Begegnungen mit Fremden etwa im Supermarkt oder in der Straßenbahn niemals aufspüren können.

Vor allem in asiatischen Ländern wie Singapur werden solche Apps bereits genutzt. Auch für Deutschland wurde eine entsprechende technische Lösung angekündigt – aber bislang nicht realisiert.

Ende April musste sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU im ZDF heute-journal von Moderatorin Marietta Slomka deshalb fragen lassen:

„Wann soll denn diese App kommen? Eigentlich war davon ursprünglich mal die Rede Ende April. Bis wann ist sie realistischerweise da?“

„Die App zur Kontaktnachverfolgung, da wo man ja heute immer auch aus der Erinnerung raus nachfragt, das händisch macht, die soll im Laufe des Mais kommen. Das ist unser Ziel.“

Die Entwickler streiten um die Umsetzung

Auch dieser Termin wird nicht zu halten sein. Konflikte unter den Entwicklern, aber auch datenschutzrechtliche Fragen sorgten für Verzögerungen. Zunächst setzte die Bundesregierung auf ein europäisches Projektkonsortium aus 180 Wissenschaftlern und Technikern, die ein solches System zur Kontaktverfolgung erarbeiten sollten.

Einig war man sich beim „Pan European Privacy Preserving Proximity Tracing“, kurz Pepp-PT, über die Methode: Smartphones sollen per Bluetooth-Funkverbindung, dem so genannten Bluetooth Low Energy, kurze Signale austauschen. All das soll vollständig anonym passieren.

Doch die Frage, wie Kontakte bei einem Corona-Fall informiert werden, führte zu einem unlösbaren Konflikt: Benachrichtigen sich die Smartphones gegenseitig? Oder läuft das Verfahren über einen zentralen Server?

Ninja Marnau vom beteiligten Helmholtz Center for Information Security, CISPA, beschreibt das Dilemma:

„Diese Debatte zentral-dezentral, da geht es eigentlich konkret darum: Was kann der Server sehen, über den die Daten zwischen den Apps ausgetauscht werden. Und hier ist es ganz wichtig, Missbrauch zu verhindern und Überwachung zu verhindern. Es darf auf keinen Fall passieren, dass der zentrale Server lernt, wer mit wem im Kontakt stand. Oder wer eine Risikobenachrichtigung erhalten hat, weil er zu nah an jemandem war, der nachträglich positiv wurde.“

Ninja Marnau vom beteiligten Helmholtz Center for Information Security, CISPA, beschreibt das Dilemma:

„Diese Debatte zentral-dezentral, da geht es eigentlich konkret darum: Was kann der Server sehen, über den die Daten zwischen den Apps ausgetauscht werden. Und hier ist es ganz wichtig, Missbrauch zu verhindern und Überwachung zu verhindern. Es darf auf keinen Fall passieren, dass der zentrale Server lernt, wer mit wem im Kontakt stand. Oder wer eine Risikobenachrichtigung erhalten hat, weil er zu nah an jemandem war, der nachträglich positiv wurde.“

Die deutschen Verantwortlichen von Pepp-PT wollten für die Bundesrepublik eine zentrale Lösung. Auch das Gesundheitsministerium warb dafür, denn auf diese Weise könne das Robert-Koch-Institut die Verbreitung des Virus besser erforschen, hieß es.

Die Verfechter einer dezentralen Lösung warnten: Eine zentrale Verarbeitung würde das Vertrauen der Bürger in die ganze Idee zerstören. Zudem kam es zu internen Streitigkeiten.

Am Ende kündigten mehrere Einrichtungen die Zusammenarbeit auf. Auch das Helmholtz Center for Information Security. Ninja Marnau damals zur Begründung:

„Für uns sind die Grundvoraussetzungen, um diese App zu entwickeln, und dafür, dass die Leute sie freiwillig installieren und Vertrauen in diese App haben, eigentlich, dass die Entwicklung maximal transparent ist, sicher ist und die höchsten Datenschutzanforderungen erfüllt. Wir haben in den letzten Wochen festgestellt, dass wir das bei Pepp-PT und vor allem bei Ansätzen, die für Deutschland und Frankreich verfolgt wurden, nicht mehr gewährleistet sehen. Und deshalb haben wir lange drüber nachgedacht, aber den Schluss gezogen: Das können wir nicht mittragen.“

Nach starkem öffentlichen Druck von Wissenschaft und netzpolitischen Organisationen lenkte schließlich auch die Bundesregierung ein: Ende April kündigte sie an, ab sofort die dezentrale Lösung zu verfolgen, also die Verarbeitung der Daten nur lokal auf dem eigenen Smartphone. Gottfried Ludewig, Chef der Abteilung für Digitalisierung und Innovation im Bundesgesundheitsministerium:

„Unsere große Sorge war, dass das Vertrauen – egal, welche Entscheidung sozusagen man irgendwann trifft – wenn diese Debatte noch eine Woche weiter geht, dass das Vertrauen in die Grundarchitektur und -technologie gegebenenfalls verloren gehen könnte.“

Damit einher ging auch eine technische Weichenstellung. Denn mittlerweile hatten die amerikanischen Technologiekonzerne Apple und Google angekündigt, ihre Smartphone-Betriebssysteme mit Schnittstellen für den Bluetooth-Kontaktabgleich auszustatten. Das vereinfacht den Bau einer entsprechenden App.

Allerdings lehnt auch Apple die zentrale Datenverarbeitung vehement ab: Insofern wurden auch im kalifornischen Silicon Valley politische Fakten für Deutschland geschaffen. Anke Domscheit-Berg, Netzpolitikerin der Linksfraktion im Bundestag:

„Und es war eigentlich jedem Mensch, den ich kenne der mit IT zu tun hat, Sonnenschein klar, dass da niemals Apple sagen wird: ‚Naja für Deutschland machen wir’s dann halt auch ein bisschen anders.‘ Das war absehbar, dass da keine Zustimmung kommt und trotzdem auf so einem toten Pferd noch länger rumzureiten, hat kostbare Zeit verbraucht.“

Zwei deutsche Konzerne statt des europäischen Konsortiums

Die Entscheidung der Bundesregierung ging am Ende auch mit einer Entscheidung gegen das europäische Pepp-PT-Konsortium einher. Stattdessen sollen nun zwei deutsche Digitalkonzerne die App umsetzen: Das Software-Unternehmen SAP und die Telekom.

Der Frankfurter Software-Unternehmer Chris Boos sitzt im Digitalrat der Bundesregierung und ist das Gesicht von Pepp-PT. Im Streit um das richtige App-System stand er besonders in der Kritik. Heute räumt er ein, dass er das Projekt im Rückblick anders organisiert hätte. Allerdings hätten beide Lösungen, zentral und dezentral, die Privatsphäre gewahrt.

„Ich hatte eine ganz andere Debatte um Privatsphäre erwartet. Zum Beispiel, ob das freiwillig sein kann oder nicht. Und wir sind ja der Meinung, das muss freiwillig sein und dergleichen. Dass das dermaßen persönlich wird und dass die Leute also mir auf Twitter und sonst wo nachstellen, das finde ich extrem bedauerlich. Weil letztendlich treibt man doch auf diese Weise Menschen aus, sich für irgendwas zu engagieren und nur nach dem Ergebnis zu suchen.“

Mit Frankreich, Großbritannien und Norwegen halten inzwischen nur noch drei europäische Länder an einer zentralen Kontaktketten-Verarbeitung fest.

Für die Umsetzung der App durch Telekom und SAP rechnet die Bundesregierung mit einem zweistelligen Millionenbetrag. Man fange mehr oder weniger bei null an, heißt es aus Projektkreisen. Der anvisierte Starttermin: Mitte Juni.

Kritik aus der Opposition

Die Bundesregierung hat also Zeit verloren. Der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz zeigt sich wenig überrascht:

„Das liegt daran, dass Deutschland sowieso bei IT-Großprojekten schlecht aufgestellt ist. Und dass man immer eine unglaublich bürokratische, sehr nutzerfeindliche Logik hat, sei das bei De-Mail, dem E-Perso, der elektronischen Gesundheitskarte.“

Zu einer ähnlichen Bewertung kommt auch die linke Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg. Allerdings sei die Corona-App auch eine außergewöhnlich komplexe Aufgabe.

„Also es gab große Versäumnisse im Bereich IT-Projektmanagement. Und die gibt es eigentlich bei jedem IT-Projekt der Bundesregierung. Da gibt es immer Probleme im IT-Projektmanagement, ich kann mich spontan an keins erinnern, wo das nicht so ist. Andererseits muss man fairerweise auch wirklich sagen: Es klingt einfach, das ist es aber nicht wirklich. Da muss man schon eine richtig gute App haben, man darf sich keinerlei Fehltritte erlauben, man hat nur einen einzigen goldenen Schuss.“

„Also es gab große Versäumnisse im Bereich IT-Projektmanagement. Und die gibt es eigentlich bei jedem IT-Projekt der Bundesregierung. Da gibt es immer Probleme im IT-Projektmanagement, ich kann mich spontan an keins erinnern, wo das nicht so ist. Andererseits muss man fairerweise auch wirklich sagen: Es klingt einfach, das ist es aber nicht wirklich. Da muss man schon eine richtig gute App haben, man darf sich keinerlei Fehltritte erlauben, man hat nur einen einzigen goldenen Schuss.“

In Österreich gibt es bereits eine App

Im Nachbarland Österreich hat das Rote Kreuz bereits Ende März eine Tracing-App vorgestellt, nach dem dezentralen Modell. Der Datenschützer und Jurist Max Schrems von der Organisation Europäisches Zentrum für digitale Rechte beschreibt den Unterschied:

„Ich glaube, in Österreich ist man einfach mal mit einem Projekt nach vorne gegangen. Das hat das Rote Kreuz gemacht, das ist also nicht direkt staatlich organisiert, sondern von einem privaten Verein. Und der hat einfach mal beschlossen, er macht jetzt eine App, um die mal möglichst schnell rauszukriegen und verbessert die dann erst nachher. Ich glaube, in Deutschland ist die Debatte so ein bisschen andersrum: Dass es halt eher von staatlicher Stelle kommt und dass man halt sehr lange vorher debattiert, wie das Konzept sein soll.“

Die „Stop-Corona-"App wurde in Österreich bislang 600 000 Mal heruntergeladen, das sind etwas weniger als zehn Prozent der Smartphone-Besitzer – und damit vermutlich viel zu wenige, um Infektionsketten wirklich effizient zu durchbrechen. Aussagen über den praktischen Nutzen ließen sich allerdings ohnehin noch nicht treffen, so Schrems:

„Wir haben in Österreich noch nicht sehr viel Erfahrung mit der Anwendung, weil eben erst eine halbe Million Leute das installiert hat, die App noch nicht perfekt funktioniert – vor allem zum Beispiel auf iOS nicht funktioniert, also auf Apple-Geräten nicht funktioniert. Und dementsprechend gibt es noch nicht so viele Informationen von der praktischen Nutzung der App. Das soll sich massiv ändern, sobald Apple die Funktion auch freischaltet und es auch weitere Leute installieren.“

Das Apple-Problem betrifft alle Apps, die derzeit auf der Bluetooth-Low-Energy-Technik aufbauen: Denn ein iPhone kann nur dann ungehindert Kontaktdaten austauschen, wenn die entsprechende Corona-App aufgerufen wurde und der Bildschirm entsperrt ist.

Im Alltag ist das also nicht praktikabel. Die neue Apple-Schnittstelle soll das Problem beheben – sie liegt aber erst seit wenigen Tagen vor. Die Entwicklung der Corona-Apps ist also maßgeblich vom Tempo der großen Akteure aus den USA abhängig. Gottfried Ludewig vom Gesundheitsministerium:

„Ich glaube, wir erleben in allen, fast allen Ländern, die auf das Thema Bluetooth-Technologie setzen, dass das ein sehr neuer Ansatz ist der Abstandsmessung. Und wie wir immer in Software-Entwicklung sehen, gibt es da eben bei neuen Technologien auch sehr große Herausforderungen. Und wir haben uns ja klar entschieden am Anfang: Wir launchen erst, wenn es ein Produkt ist, das am Ende auch auf allen Geräten zum Beispiel funktioniert. Also, dass es nicht unterbrochen wird beispielsweise, wenn Sie auf Apple-Geräten Musik hören, Telefonieren, SMS schreiben.“

Genaue Abstandsmessungen sind mit Bluetooth nicht möglich

Die Nutzung von Bluetooth-Signalen ist aus der Not geboren: Standortdaten, wie sie Südkorea und auch Island erheben, sind mit dem europäischen Datenschutz nicht vereinbar und auch zu ungenau. Ähnliches gilt für die Informationen aus Funkzellen, die Gesundheitsminister Jens Spahn zunächst sammeln wollte.

Doch Bluetooth wurde eigentlich erfunden, um Kabel überflüssig zu machen. Kabellose Kopfhörer oder Lautsprecher etwa können auf diese Weise zuverlässig genutzt werden. Schwieriger ist es mit den jetzt erforderlichen Abstandsmessungen. Denn die Signalstärke kann je nach Situation variieren, sagt Bluetooth-Mit-Erfinder Sven Mattison:

„Wenn Menschen sich draußen aufhalten, es keine Hindernisse zwischen ihnen gibt und die Geräte klar miteinander kommunizieren können, ohne dass die Antenne verdeckt wird: Dann ist das Signal sehr viel stärker. Aber wenn sie das Telefon in ihrer hinteren Hosentasche haben, die Signale der beiden Kontaktpersonen also in verschiedene Richtungen zeigen, dann verringert sich die Stärke auf ein paar Meter.“

Auch Bluetooth-Chip und Handy-Modell beeinflussen, wie stark ein Bluetooth-Signal ausstrahlt: Ob der Abstand von zwei Menschen nun mit 1,5 Meter oder fünf Metern berechnet wird, ist also von verschiedenen Faktoren abhängig: Smartphones senden je nach Modell und Ort am Körper unterschiedliche Signalstärken, so dass anderthalb Meter nicht immer anderthalb Meter sind. Das Risiko von Fehlmessungen und damit auch falschen Infektionswarnungen: Es ist groß.

Derzeit testen die deutschen App-Projektteams die wichtigsten Handy-Modelle in verschiedenen Alltagsszenarien, um den Algorithmus entsprechend anpassen zu können. Am Ende entscheidet das Robert-Koch-Institut, nach welchen Kriterien ein Kontakt registriert wird. SAP-Sprecher Hilmar Schepp:

„Die ganzheitliche Parametrisierung erfolgt ausschließlich durch das Robert-Koch-Institut, im Einklang mit den entsprechenden Empfehlungen für die bisher konventionelle Kontaktpersonenermittlung durch die Gesundheitsämter. Und hier ist geplant, die wissenschaftliche Basis der Parametrisierung mit dem Quellcode der Anwendung bereitzustellen.“

Der Code der App ist öffentlich einsehbar

Anders als bei Pepp-PT hat das Konsortium aus SAP und Telekom bereits früh damit begonnen, Architektur und Code der Software im Internet zu veröffentlichen. Experten sollen alles überprüfen können. Linus Neumann vom Chaos Computer Club hält das für zwingend notwendig:

„Transparenz ist bei einer solchen Applikation das A und O. Denn nur durch eine Offenlegung des Quellcodes wird eine Nachprüfbarkeit gegeben. Genau das ist eben wie man Vertrauen aufbauen kann: Nicht, indem man es fordert, sondern indem man es quasi obsolet macht.“

Anonym und freiwillig: Diese beiden Schlüsselbegriffe betonen Projektverantwortliche und Bundesregierung immer wieder. So verläuft die Kontaktverfolgung nur über zufällig generierte Zahlencodes, wie Gottfried Ludewig vom Gesundheitsministerium erklärt.

„Wenn zwei Telefone eine gewisse Zeit nah beieinander verbracht haben, merken sie sich Zufallcodes, die alle – ich glaube zehn Minuten zur Zeit – gewechselt werden und können sich später, da sie sich gemerkt haben, auch wieder erkennen. Aber wir wissen nie, auf keinem zentralen Speicher, nirgends: Wer war das, wo war das. Nichts, sozusagen, kann diese Anonymität auflösen.“

Wer dann positiv auf das Coronavirus getestet wird und die App nutzt, erhält eine Transaktionsnummer oder einen QR-Code: Damit lässt sich der Mechanismus in Gang setzen, der die Nahkontakte der letzten Tage informiert – zum Beispiel die unbekannte Sitznachbarin in der Bahn. Die Empfänger erhalten allerdings keinerlei Informationen darüber, wo und wann der Kontakt stattfand.

All das, vom Download bis zur Benachrichtigung der Kontaktpersonen, soll freiwillig geschehen. Vorschläge, die Nutzung der App mit Steuernachlässen oder bevorzugten Bewegungsrechten zu belohnen, hat die Bundesregierung nicht aufgenommen.

In Österreich wurde darüber diskutiert, die Installation einer solchen Tracing-App zur Bedingung für eine Einreiseerlaubnis zu machen. Dies zeigt, dass die Freiwilligkeit unterlaufen werden kann: Zum Beispiel, wenn Restaurantbesitzer nur noch Gäste einlassen, die eine aktivierte App bei sich haben.

Das Schweizer Parlament hat wegen solcher Bedenken durchgesetzt, dass die Details per Gesetz geregelt werden. Auch Belgien plant ein App-Gesetz. In Deutschland fordern dies unter anderem die Grünen. Der Innenpolitiker Konstantin von Notz:

„Wir glauben, dass eine solche gesetzliche Grundlage für eine App durchaus helfen kann, Vertrauen zu schaffen. Dass die Leute wirklich wissen: Meine Daten sind sicher auf meinem Handy, die Freiwilligkeit ist gewährleistet, ich kann nicht über das Nutzen oder Nicht-Nutzen der App diskriminiert werden. Das sind ja alles relevante Fragen und das ist schon besser, wenn das in einem Gesetz steht als in irgendwelchen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.“

Die Bundesregierung hält ein Gesetz für unnötig. Man verweist dabei auf die Freiwilligkeit und das hohe europäische Datenschutzniveau.

Vertrauen will die Bundesregierung mit Hilfe einer großangelegten Werbekampagne schaffen. Dabei soll durch den Namen „Corona-Warn-App“ der konkrete Nutzen betont werden.

45 Prozent der Deutschen sind bereit, eine App zu nutzen

Die Bereitschaft der Bundesbürger, sich eine App herunterzuladen, schwankt: Einer regelmäßigen Online-Umfrage der Universität Erfurt zufolge sind derzeit um die 45 Prozent bereit, eine datenschutzkonforme App zu installieren. Die wichtigsten Gründe für eine Ablehnung: Datenschutz-Bedenken, fehlender individueller Nutzen und niedrige Erwartungen, dass das System bei der Eindämmung Corona-Virus hilft.

Bleibt die Frage, wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der die App herunterladen müsste, damit Infektionsketten wirklich flächendeckend verfolgt werden könnten. Aline Blankertz, Datenökonomin bei der Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung:

„Die konkreten Zahlen, die diskutiert werden, liegen so bei 60 bis 70 Prozent. Die basieren allerdings auf stark simplifizierten Modellen, die mit vielen vereinfachenden Annahmen arbeiten. Also erstmal sollten wir uns überlegen, was heißt es eigentlich, dass die App erfolgreich ist? Denn jede auch kleine Verringerung der Infektionsrate kann wichtig sein. Und das kann eben auch funktionieren, wenn wenige Menschen installieren.“

Jeder Nutzer hilft: So lautet inzwischen auch die Botschaft aus dem Gesundheitsministerium. Gottfried Ludewig:

„Ich glaube immer, wir dürfen eines nicht vergessen: Es handelt sich um ein Tool, was uns hilft, den öffentlichen Gesundheitsdienst zu unterstützen. Und es setzt erst dann an, wenn Infektionsketten bereits gestartet sind. Also wenn der Virus weitergegeben worden ist. Am Anfang muss stehen, dass wir die Weitergabe des Virus verhindern. Und wenn wir das nicht schaffen und dann etwas brauchen, was uns hilft, Infektionsketten schneller nachzuvollziehen: Dann ist das eines von vielen Tools, die uns dabei helfen können. Aber es ist kein Allheilmittel und es ist kein Freifahrtschein.“

Kein Allheilmittel, sondern eines von vielen Instrumenten zur Pandemie-Eindämmung. Man legt inzwischen Wert darauf, allzu hohe Erwartungen vor dem anvisierten Start Mitte Juni zu dämpfen.