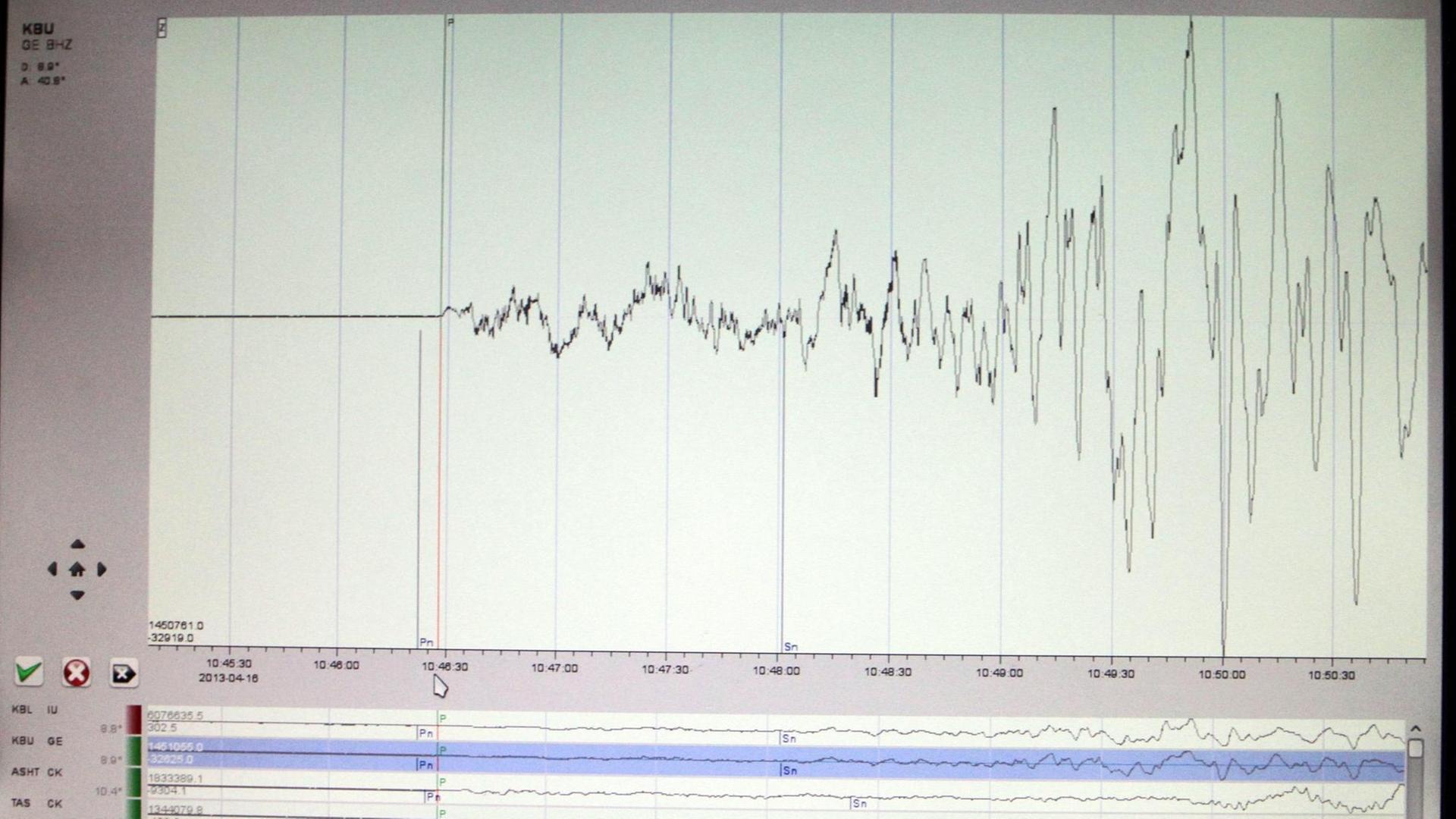

Unser Wissen über das Erdinnere stammt vor allem von starken Erdbeben, und zwar von den Wellen, die durch den Planetenkörper selbst hindurch laufen. Das sind zum einen die P-Wellen, die als erste eintreffen und im Seismogramm für den scharfen Anstieg sorgen. Und dann sind da noch die S-Wellen, die langsamer sind und schwächer. P- und S-Wellen sind deshalb so verräterisch, weil sie ihren Lauf ändern, sobald sie auf eine Grenzschicht in der Erde treffen, an der sich die chemischen oder physikalischen Eigenschaften wechseln: Sie werden reflektiert, abgelenkt oder verschwinden ganz. Das Problem:

"Erdbeben entstehen nur in bestimmten Gebieten, meist an den Rändern der Krustenplatten wie im Fall von Japan. In seismisch aktiven Zonen wissen wir deshalb viel über den Aufbau des Erdinneren. Doch abseits dieser aktiven Zonen verschwimmt unser Bild. Dort versagt die Methode. Auf dem Meer könnten uns vielleicht Zyklone weiterhelfen, denn die treten überall auf", erklärt Kiwamu Nishida von der University of Tokyo."

Schwere Stürme, in denen der Luftdruck sehr schnell abfällt, peitschen hohe Wellen auf, die sich überlagern. Eine stehende Welle bildet sich, die ihre Energie bis auf den Meeresboden überträgt. Dort wird diese Wellenenergie dann in seismische verwandelt: in sehr schwache, nicht spürbare Bebenwellen, die ihren Weg auch durch das Erdinnere nehmen, so Nishida:

"Wir fingen im Dezember 2014 mit einem sehr empfindlichen und vor allem sehr dichten Sensor-Netzwerk in Japan seismische Wellen auf, die von einem weit entfernten Sturm erzeugt worden waren. Die Analyse der P- und S-Wellen zeigte, dass der Auslöser ein schwerer Sturm zwischen Island und Grönland war.

Wir konnten damals nicht nur - wie bereits andere Forscher vor uns - die dominanten P-Wellen auffangen, sondern erstmals auch die schwächeren S-Wellen. Mit beiden Wellentypen zusammen können wir Genaueres darüber erfahren, wie sturmbedingte Mikrobeben entstehen und wohl auch einiges über die Struktur des Erdinneren unter dem Sturm."

Das Erdinnere erforschen - abseits von Erdbebengebieten?

So spiegeln S-Wellen kleinräumigere Variationen im Gestein wider als P-Wellen. Und sie reagieren empfindlich auf Flüssigkeiten: Treffen sie beispielsweise auf teilweise geschmolzenes Gestein, werden sie langsamer. P- und S-Wellen gemeinsam könnten deshalb ein hochauflösendes Bild der Erdstruktur unter der Wetterbombe liefern, die seismische Tomographie verbessern, hoffen die Forscher. So könnte sich vielleicht die Frage angehen lassen, ob - und wenn ja - welche Rolle Wasser in der Übergangszone zwischen oberem und unterem Erdmantel spielt, sagt Nishida:

"Unsere Entdeckung gibt uns vielleicht ein neues Werkzeug an die Hand, mit dem wir die Strukturen im Erdinneren untersuchen können, wo keine Erdbeben auftreten und wo es keine seismischen Messstationen gibt."

Noch sei das Spekulation. Aber eine interessante, urteilt Peter Gerstoft von der University of California in San Diego, der sich seit Jahren selbst mit dem sogenannten seismischen Hintergrundrauschen beschäftigt, also die Signale von Dünung, vorbeifahrenden Lastwagen oder auch Stürmen untersucht:

"Die japanischen Kollegen haben erstmals von einem Sturm erzeugte S-Wellen beobachtet. Und wenn wir P- und S-Wellen zusammen analysieren können, bekommen wir mehr Informationen. Weil es wahrscheinlich mehr starke Stürme gibt als starke Beben, wäre eine solche Methode wirklich aufregend."

Hoffen auf bessere Karten des Erdmantels

Gerstoft hofft auf bessere Karten des Erdmantels und des Erdkerns. Die könnte es auch tatsächlich geben, denn in der kommenden Woche erscheint ein Artikel einer anderen Forschergruppe, die bei einem Sturm im Pazifik ähnliche Beobachtungen gemacht hat. Dass von Stürmen erzeugte S-Wellen analysiert werden können, scheint also kein Ausnahmephänomen zu sein.