Zwölf Meter hoch ist der Galgen. Vier Henkersknechte zerren eine gebückte, völlig ausgemergelte Gestalt die Leiter hinauf. Unten, auf dem Stuttgarter Galgenberg, stehen die Bürger und gaffen. Es ist der 4. Februar 1738, und der Jud wird gehängt, der Jud Süß, wie sie ihn nennen – das heißt, nicht gehängt, sondern erdrosselt. Weil das qualvoller ist.

Wer war dieser Mann? Was hat er getan, dass er so sehr gehasst wurde, dass auf den Straßen die Spielleute grölten:

"Wann er sich selbsten fressen müsste und ewig in der Hölle büßte, wär’ dieser heiße Aufenthalt für dieses Teufelsbrut zu kalt."

Joseph Süß Oppenheimer wird 1698 in Heidelberg geboren, zieht nach Mannheim, später Stuttgart. Als Jude darf er kein Handwerk ausüben und keine Scholle beackern, wie die Historikerin Gudrun Emberger erklärt.

"Juden waren auf den Handel und auf Geldgeschäfte, Bankgeschäfte, beschränkt."

In Württemberg ist Juden sogar die Ansiedlung verboten. "Deswegen gab’s da nur ein paar ganz wenige Hofjuden, die eben für den Hof Waren besorgt haben."

In Württemberg ist Juden sogar die Ansiedlung verboten. "Deswegen gab’s da nur ein paar ganz wenige Hofjuden, die eben für den Hof Waren besorgt haben."

Einer von ihnen ist Oppenheimer. Hunderte Spottgedichte sind überliefert, die von seinem Aufstieg und Fall erzählen. Dazu Theaterstücke, Novellen, Opern, Romane. Das berühmteste literarische Werk ist Lion Feuchtwangers Jud Süß aus dem Jahr 1925.

"Die Wirkungsgeschichte hat den historischen Kern ja total überwuchert."

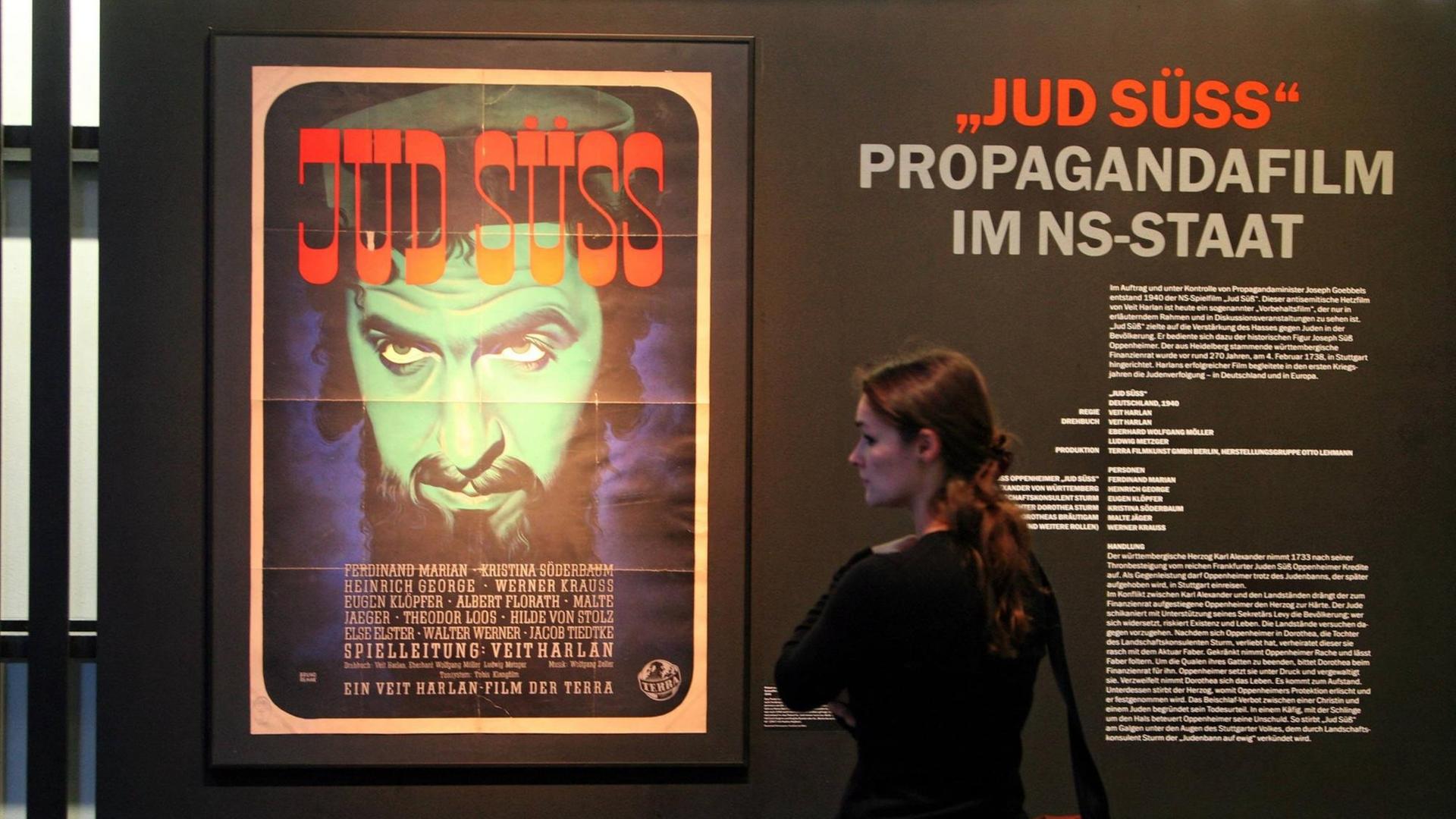

Nichts hat dabei den Archetypus vom geldgierigen und betrügerischen Juden so nachhaltig in den Köpfen der Deutschen verankert, wie der von den Nazis in Auftrag gegebene antisemitische Hetzfilm Veit Harlans.

"Der Süß Oppenheimer erwartet Euer Exzellenz. – . . .

Wie gesagt, was will der feine Pinkel bei unserm Oppenheimer?

Dass de fragst, überhaupt.

Ach jeh, meinste Geld?

Nun, nicht …

Aber, aber, aber er wird ihm nischt geben. –

Er wird ihm geben, er wird, viel wird er ihm geben, weil er hat Köpfchen, er soll ihm geben. Dass man kann nehmen, nehmen, nehmen … (Kichern)"

Wie gesagt, was will der feine Pinkel bei unserm Oppenheimer?

Dass de fragst, überhaupt.

Ach jeh, meinste Geld?

Nun, nicht …

Aber, aber, aber er wird ihm nischt geben. –

Er wird ihm geben, er wird, viel wird er ihm geben, weil er hat Köpfchen, er soll ihm geben. Dass man kann nehmen, nehmen, nehmen … (Kichern)"

Der Sturz ist vorgezeichnet

Fest steht entgegen allen Zerrbildern dies: Joseph Süß Oppenheimer kommt als Steuereintreiber und Kreditgeber hoher Herren zu Vermögen, erwirbt weitreichende Beziehungen und den Ruf eines Finanzgenies. Als Prinz Karl Alexander 1734 den württembergischen Herzogsthron erbt, macht er, von Geldnöten geplagt, Oppenheimer zu seinem Schatullenverwalter, zwei Jahre später zum Geheimen Finanzrat. Der jüdische Hoffaktor rückt dadurch an die Spitze der Macht. Doch sein Sturz ist schon vorgezeichnet.

"In Württemberg herrschte damals noch der Dualismus zwischen Ständen und Landesherren. Das heißt, der Landesherr musste im Einvernehmen mit den Landständen regieren. Und diese Landstände hatte ziemlich viele verbriefte Rechte, unter anderem das Steuerbewilligungsrecht, also finanziell war der Herzog abhängig von den Landständen."

Dazu kommt: Karl Alexander ist katholisch. "Und nun kommt er nach Württemberg, was eine Hochburg des Lutheranismus war, und die Stände sind zunächst mal Kopf gestanden." Denn dieser Katholik setzt auf das Geschick eines Juden! "Süß avanciert ja dann allmählich zu einem Berater der Herzogs. Und schlägt ihm Dinge vor, von denen die Württemberger zuvor noch nix gehört haben."

Einen Brücken- und Wegezoll, oder ein Tabakmonopol. "Das ist ganz normal gewesen in anderen Territorien im Zeitalter des Merkantilismus, aber in Württemberg gab’s das eben noch nicht."

Verhaftung bereits zwei Stunden nach dem Tod des Herzogs

Unter Oppenheimers Regie wird auch der andernorts übliche Ämterhandel eingeführt und der Freikauf Beschuldigter vor Gericht legalisiert. Beides bringt Geld in die herzogliche Kasse – und seinem Finanzrat einen Profit. Die Stände sehen ihre Macht schwinden, das Volk fühlt sich gepresst. Da stirbt im März 1737 völlig unerwartet Herzog Karl Alexander. Es dauert keine zwei Stunden, dann wird sein jetzt schutzloser Hofjude verhaftet.

Man macht Oppenheimer den Prozess, doch der ist nur Schein. Das Todesurteil stand von Anfang an fest. Ein Sondergericht hat es gefällt, ein Regierungsorgan am 9. Januar 1738 bestätigt. Nach der Hinrichtung stellt man Oppenheimers Leichnam in Stuttgart zur Schau, in einem Käfig. Sechs Jahre lang.