"Es ist morgens kurz vor vier Uhr. Unbekannte Truppen marschieren durch Reichenberg. Aufgebrachte Bevölkerung, alle nervös, kein Mensch kann fassen, was hier los ist."

"Als es bedrohlich schien für die Sowjets, begannen sie mit Maschinenpistolen in die Häuser zu schießen, Jugendliche schritten auf die Soldaten zu, die erst Warnschüsse abgaben und dann in die Menge schossen. Zwei junge Männer wurden getötet ."

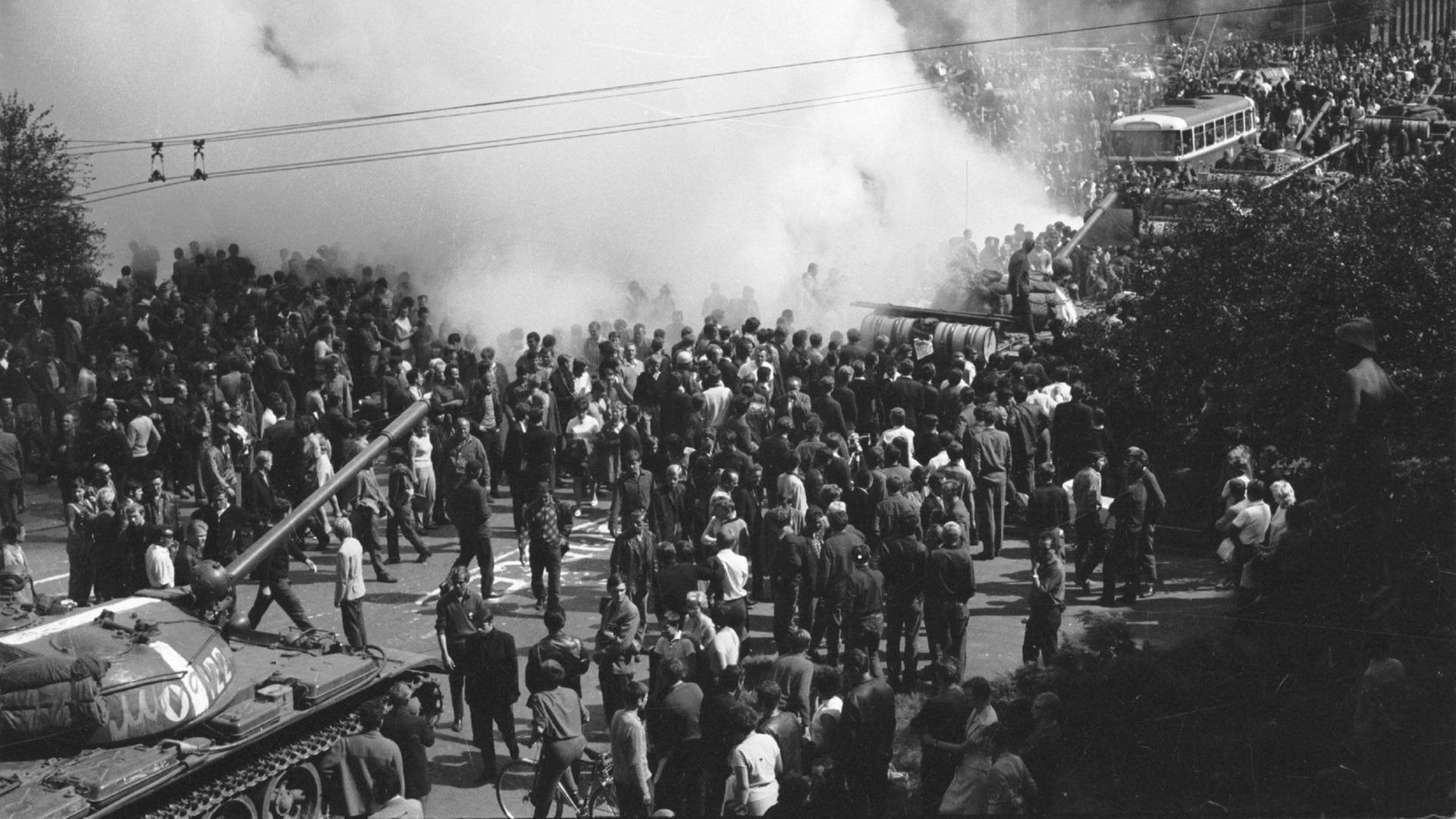

Die Tschechoslowakei am 21. August 1968. Gegen Mitternacht waren Truppen des Warschauer Paktes - der Sowjetunion, Polens, Bulgariens und Ungarns - in das Land einmarschiert. Zwei DDR-Divisionen standen für den sofortigen Einsatz an der Grenze bereit. In der "Operation Donau" walzten die Streitkräfte der befreundeten Länder mit ihren Panzern den Traum von einem "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" nieder.

Ein völlig neuer Parteikurs gibt den Menschen Hoffnung

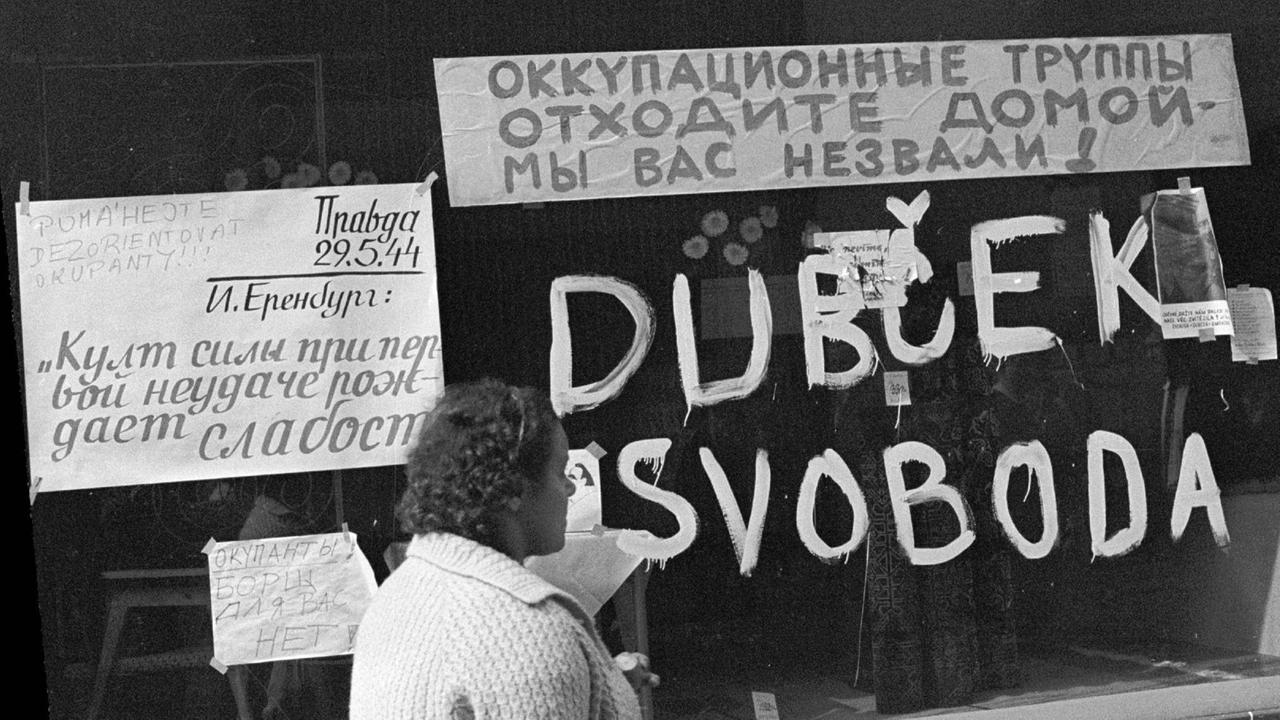

Anfang Januar 1968 war der Slowake Alexander Dubcek zum Generalsekretär der Kommunistischen Partei (KPČ) ernannt worden. Der ehemalige Maschinenschlosser, damals 46 Jahre alt, leitete einen völlig neuen Parteikurs ein: Abschaffung der Zensur, Reisefreiheit, freien Zugang zu den geheim gehaltenen Informationen über den stalinistischen Terror. Schon lange zuvor hatten Schriftsteller und Intellektuelle eine Liberalisierung der Gesellschaft gefordert.

Die Funktionäre der anderen sozialistischen Länder waren über die Reformen in der Tschechoslowakei schockiert, fürchteten sie doch um ihr Machtmonopol. Monatelang wurde Dubcek vom sowjetischen Parteichef Breshnew und dessen Vasallen unter Druck gesetzt, die Reformen rückgängig zu machen. Gleichzeitig liefen die Vorbereitungen zur Invasion:

"Die Vorbereitungen wurden langfristig getroffen. Die Invasion wurde als zweite Variante entwickelt, für den Fall, dass die Situation mit politischen Mitteln nicht zur Ruhe zu bringen war. Wenn nicht mit politischen, dann mit militärischen."

Entscheidung zum Einmarsch fiel am 17. August 1968

Der Militärhistoriker Václav Kural gehörte einer tschechoslowakischen Regierungskommission an, die nach 1989 die Geschichte des "Prager Frühlings" neu erforschte. Vor 1989 wurde sie verfälscht dargestellt.

"Die Entscheidung fiel Ende April 1968, als der Oberkommandierende der russischen Armee, Marschall Gretschko, die Anweisung bekam, die militärische Variante - die Invasion - vorzubereiten. Die definitive Entscheidung zum Einmarsch fiel am 17. August."

Schwere Flugzeuge dröhnten am Himmel, die Straßen wurden von Panzern erschüttert, um die "Konterrevolution", wie es aus sowjetischer Sicht hieß, niederzuschlagen. Die Bevölkerung leistete Widerstand, indem sie Ortsschilder verdrehte oder austauschte und die Truppen so in die Irre führte.

Dubcek und andere hochrangige Politiker wurden festgenommen und nach Moskau verschleppt.

Am 27. August kehrte Dubcek nach Prag zurück, erschöpft und deprimiert. Er hatte die Kapitulation unterzeichnet, um ein Blutbad zu verhindern. Als er ans Mikrophon trat, war er den Tränen nahe.

"Wir alle, die wir in den vergangenen Tagen in Moskau verhandelt haben, sind euch für eure besonnene kommunistische Arbeit zu tiefstem Dank verpflichtet. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, einer Verschärfung der Lage entgegenzuwirken und gleichzeitig die politische und moralische Einheit unseres Volkes zu gewährleisten."

Massenhafte Emigration

Während der Okkupation starben mindestens 108 Tschechen und Slowaken, Hunderte wurden verletzt, viele schwer. In der Folgezeit kam es im ganzen Land zu Massenverhaftungen, Parteisäuberungen, Entlassungen. Ihrer Hoffnungen beraubt, entschlossen sich rund 200.000 Menschen zur Emigration.

Auf den "Frühling" folgte ein mehr als 20 Jahre lang dauernder "Winter": im Parteijargon "Normalisierung" genannt. Alexander Dubcek, die Symbolfigur des "Prager Frühlings", musste 1969 als Generalsekretär der Kommunistischen Partei (KPČ) zurücktreten. Er arbeitete in einer Forstverwaltung – und wurde nach der "Samtenen Revolution" Ende Dezember 1989 zum Präsidenten des tschechoslowakischen Parlaments ernannt.