"Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen politischen Magazins 'Kennzeichen D', Deutsches aus Ost und West."

Am 9. September 1971 ging im ZDF Hanns Werner Schwarze zum ersten Mal mit 'Kennzeichen D' auf Sendung. Es war die Zeit der Entspannungspolitik Willy Brandts. Bald sollte das Transitabkommen mit der DDR abgeschlossen werden, das erstmals seit 1945 den ungehinderten Verkehr von bundesdeutschen Bürgern nach West-Berlin ermöglichte.

Kein Wohlfühlformat

Beide deutsche Staaten hatten damals noch das große "D" als Länderkennung auf den Kraftfahrzeugen – und die neue Sendung nahm dieses Verbindende ernst: als Auftrag, kritisch aus der DDR zu berichten, aber auch aus der Bundesrepublik. Ein Wohlfühlformat wollte 'Kennzeichen D' nicht sein. unterstrich Schwarze:

"Eigentlich müsste ich Ihnen jetzt Versprechungen machen: was wir wollen, was wir nicht wollen. Wie fair und objektiv wir sein wollen. Aber wer sagt so was nicht von sich selbst? Schenken wir uns also die Sprüche und fangen wir an."

Misstrauen in DDR und BRD

Der knorrige Hanns Werner Schwarze setzte sich mit der von ihm konzipierten Sendung zwischen viele Stühle: angefeindet wurde seine Redaktion von großen Teilen der Union, die damals von einer Aussöhnungspolitik mit dem Osten nichts wissen und die DDR nicht als Staat anerkennen wollten. Und auch die Funktionäre der DDR waren misstrauisch, wie Redakteur Joachim Jauer später dem RBB erzählte:

"Die SED hat uns sehr schnell unterstellt, wir würden mit dem 'Kennzeichen D' ein Großdeutschland postulieren, was natürlich absoluter Unsinn war. Und sehr schnell – ab 1973 –, also nur anderthalb Jahre nach Gründung von 'Kennzeichen D', wurde das überdimensionierte Kennzeichen DDR eingeführt, was sich besonders groß ausnahm, weil die Trabbis besonders klein waren."

'Kennzeichen D' berichtete über militärische Fahnenweihen in Ost und West, machte sich auf die erfolgreiche Jagd nach dem Nazi-Täter Kurt Lischka, prangerte die Unterdrückung der DDR-Opposition an, jedoch auch den westdeutschen sogenannten Radikalenerlass. Im Westen kam 'Kennzeichen D' in den 80er-Jahren auf gemessene vier Millionen Zuschauer, im Osten auf geschätzte zwei Millionen. Und die Aufsichtsgremien des ZDF stritten heftig über die Ausrichtung der Sendung, die nicht nur intern als Gegenentwurf zum "ZDF-Magazin" des nationalkonservativen Gerhard Löwenthal verstanden wurde. Ein Drittel seiner Arbeitskraft, so sagte Schwarze 1981 dem WDR, habe er für die Abwehr politischer Angriffe opfern müssen: vor allem der CSU, der Springer-Presse und der DDR-Regierung:

"Hier wird uns häufig vorgeworfen, wir setzten unseren freien Staat mit dem Staat drüben gleich. Wir tun das nicht, aber wenn die Folgen für die Betroffenen der Politik die gleichen sind, dann sagen wir‘s auch."

'Kennzeichen D' griff ebenso persönliche Schicksale auf, die sich durch die deutsche Teilung ergaben. Etwa, wenn in einer Reportage ein Mann erzählte: "Vielleicht war ich der König, weil ich rübergefahren bin mit 'nem dicken Opel, ja? Bin ausgestiegen, gute Kleidung an, ja. 'Mann, der Macker aus'm Westen!'" - Reporter: "So beginnt mancher deutsch-deutsche Liebesroman. Den Blütenträumen folgten in diesem Fall ein gescheiterter Fluchtversuch, DDR-Knast, der Freikauf, Übersiedlung, Wiedersehen – und die Enttäuschung."

1982 gab Schwarze Moderation und Redaktion von 'Kennzeichen D' ab. Die Redaktion machte in seinem Sinne weiter, zumal Umfragen zeigten, so sein Nachfolger Joachim Jauer, dass die DDR für viele Westdeutsche immer mehr zu einer Art Terra Incognita wurde:

"Wir haben beispielsweise gefragt, in welcher Währung bezahlt man im Osten? In Mark, Krone oder Rubel? Und Rubel war am stärksten, Mark war die zweite Position und einige meinten auch noch in Kronen."

Beerbt von "Frontal21"

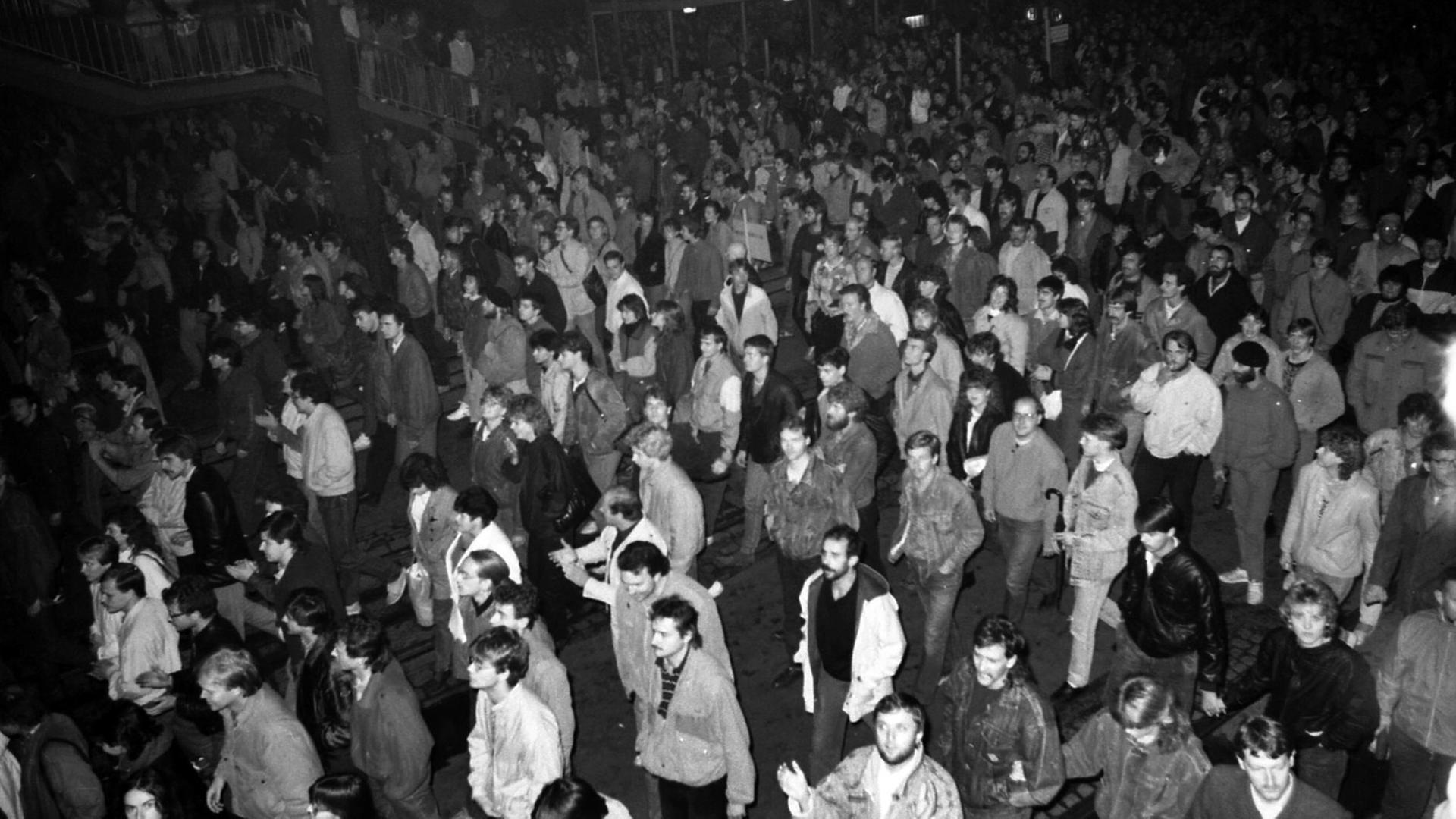

Als Erich Honecker 1987 als erster Regierungschef der DDR die Bundesrepublik besuchte, durfte 'Kennzeichen D' eine Ausgabe live vor Publikum aus Ost-Berlin senden. Und zwei Jahre später, beim Fall der Mauer, berichtete 'Kennzeichen D' quasi aus der ersten Reihe. Auch über die sozialen und ökonomischen Probleme, die der schnelle Beitritt der fünf neuen Länder zur Bundesrepublik bald mit sich brachte. Doch je weiter die Einheit fortschritt, desto mehr verlor 'Kennzeichen D' sein Alleinstellungsmerkmal. 2001 ging es in der Sendung "Frontal21" auf.