„Build this wall …“

Donald Trump im Wahlkampf. Hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2016, als er am Ende zum Präsidenten gewählt wurde. Sein Mantra: „Immigration“, Schutz vor illegaler Einwanderung und „das wirkliche Amerika zurückerobern“. Das ist es, was die Menschen überzeugt hat. Das war sein Markenkern 2016, damit hat er gewonnen. Und das ist er auch in diesem Jahr, wenn er für republikanische Kandidaten für Senat und Repräsentantenhaus in den Wahlkampf zieht. Trump: „Ihr wisst es: Wenn notwendig, schicke ich das Militär, um unsere südliche Grenze zu schützen.“

„Einwanderung muss richtig gemacht werden“

Im Wahlkampf haben bei den Republikanern die Kandidaten die besten Chancen, die mit Trump die Grenzen undurchlässig machen wollen. Die „Unser Amerika für uns“ und „Amerika wieder stark machen“ auf ihre Fahnen schreiben. Wenn man unterwegs mit den Menschen spricht, ist kein Thema so emotional besetzt wie „Einwanderung“. „Ich denke, wir müssen das Einwanderungsproblem lösen. Vor allem das Problem der illegalen Einwanderung“, sagt Rosalinda Spinoza.

Rosalinda Spinoza lebt direkt an der Grenze zu Mexiko, hat Trump gewählt und wählt jetzt den republikanischen Kandidaten. Hier in Del Rio in Texas ist über 60 Prozent der Bevölkerung hispanischer Abstammung. Da sieht man Einwanderung differenziert. Weiß, dass es ohne Arbeiter aus dem Süden nicht geht, hat vielleicht auch Verwandte auf der anderen Seite der Grenze.

„Einwanderung ist ja wichtig. Ich habe auch keine Probleme damit, wenn sie herkommen und hier leben. Aber es muss richtig gemacht werden. Aber habt Eure Papiere in Ordnung. Dann seid mehr als willkommen.“

Einwanderung ja, aber bitte legal. Mit Papieren, geregelt. Angst macht hier nicht der Fremde, der ja gar nicht fremd ist, sondern etwas das nicht berechenbar ist. „Ich lebe ganz nah an der Grenze, und die Sicherheit meiner Familie ist gefährdet.“

Wer sind die Menschen, denen ein homogenes Amerika als Ziel so wichtig ist, dass sie andere Anliegen zurückstellen? Die wichtigste Kernzielgruppe: Die weiße Arbeiterschicht auf dem Land. Weiße ohne Hochschulabschluss sind die größte Wählergruppe. Sie stellen 44 Prozent der Wahlberechtigten.

Aber nicht nur die fühlen sich angesprochen, sagt Vanessa Williams, Politologin am Brookings-Institut in Washington: „Trumps Unterstützer sind überwiegend weiß, kommen aber aus allen ökonomischen Schichten. Wir schauen stark auf die ärmeren Wähler, weil sie scheinbar gegen ihre eigenen Interessen wählen. Arme würden von einer demokratischen Regierung mehr profitieren, weil die mehr in das Sozialsystem investiert.“

2044 – markantes Datum

Es muss also etwas geben, das ihnen wichtiger ist. Zentraler Punkt: Viele dieser Menschen, so haben soziologische Untersuchungen deutlich gezeigt, treffen ihre Entscheidungen häufig auf der Basis von Angst. Und dafür gibt es mittlerweile einen Fachbegriff, „White Anxiety“, „Angst der Weißen“.

Es gibt ein Datum, das geradezu symbolisch für „White Anxiety“ steht: 2044. Spätestens dann werden die Weißen in den USA unter 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Dann wird die ehemalige Mehrheit, an der sich alles orientierte, zur Minderheit. „Zur Minderheit im eigenen Land“, würden viele von ihnen formulieren.

„Ich habe keine Angst. Na ja, und da müssen sie sich schon anstrengen, die Mehrheit zu werden. Mit uns Texanern. Wir sind eine ganze Menge“, sagt Donald Chaddy. Er lebt in McCamey, einem kleinen Straßendorf in Texas, mitten in der Wüste. Im Wesentlichen eine Kreuzung, ein paar Tankstellen, Restaurants mit dicken Burgern und Steaks. Ein glühender Trump Verehrer. Dem er vertraut, weil der verspricht, ein Stück der alten Werte, der alten Ordnung wiederherzustellen.

Nur: Menschen wie er aber werden, aufs ganze Land gesehen, tatsächlich immer weniger. Sagt William Emmons, Chefökonom der Landesbank des Bundesstaates Missouri in St. Louis: „Diese Gruppe nimmt ab – sowohl was ihre Größe angeht, als auch im Vergleich zu anderen. In ihrer finanzielle Situation, ihr Einkommen und besonders beim Vermögen.“

Emmons hat untersucht, wo die verschiedenen Bevölkerungsgruppen heute ökonomisch stehen, wie sie sich und wie sich ihr Umfeld verändert hat. Und da Menschen Veränderungen sensibler wahrnehmen als einen bestimmten Zustand, hat er sich auf diese Veränderungen konzentriert: „Der Abstand zwischen Weißen einerseits und Schwarzen und Hispanics andererseits, jeweils ohne Hochschulabschluss, wird kleiner. So wie insgesamt der Abstand kleiner wird.“

Ungleichgewicht bei den Gehältern

Die soziale Reihenfolge in der unteren und mittleren Mittelschicht ist in den vergangenen Jahrzehnten grundsätzlich gleich geblieben. Weiße mit Hochschulabschluss verdienen sehr viel mehr und haben weit mehr Vermögen als die ohne. Schwarze und Hispanics mit Hochschulabschluss verdienen im Durchschnitt immer noch weniger, haben weniger Vermögen als Weiße ohne Uni.

Aber genau diese Lücke schließt sich gerade. Und dafür gibt es Gründe: Globalisierung, verstärkt durch die Rezession nach 2007, hat die besser bezahlten handwerklichen Jobs verschwinden lassen. In den guten Dienstleistungsbereichen – bei Banken, Versicherungen, unteres Management vieler Unternehmen – verlangt man aber zumindest einen Bachelor. Und da haben zunehmend Minderheiten mit Hochschulabschluss Zugang. Für die anderen sind vor allem Billigjobs geblieben.

„Die weiße Arbeiterschicht sieht, dass sich die Welt verändert hat. Der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt ist härter geworden. Durch Globalisierung hat sich auch die Art der Jobs verändert. Das trifft die mit einfachem Schulabschluss am stärksten, weil es die typischen Mittelklassejobs immer weniger gibt.“

Man muss sich immer wieder vor Augen führen, dass sich Amerikaner sehr viel stärker als Deutsche um sich selbst kümmern müssen: Reicht unsere Krankenversicherung, oder werden wir bei einem Unfall arm? – Wie bezahlen wir für die Schule oder Universität unserer Kinder? – Was können wir für das Alter zurücklegen? Wie legen wir es an, damit es auch bleibt?“ Das sind tägliche Gesprächsthemen. Natürlich in allen Bevölkerungsgruppen. Aber die weiße Mittelschicht sieht sich zum ersten Mal bedroht. Hat die Angst, dass es ihren Kindern weniger gut gehen könnte als ihnen selbst. Und dass sie ihren angestammten Platz in der Gesellschaft verlieren.

„Es gibt sogar Anzeichen, dass die Sterberate steigt. Die Geburtenrate fällt bei allen Weißen, aber besonders in dieser Gruppe. Es geht abwärts bei Wohneigentum, Eherate, also Familien mit zwei Erwachsenen. Besonders auffällig ist die Gesundheit. Ein deutlicher Rückgang darin, wie gesund sich Mitglieder der weißen Arbeiterschicht fühlen.“

Lebenserwartung der weißen Mittelschicht sinkt

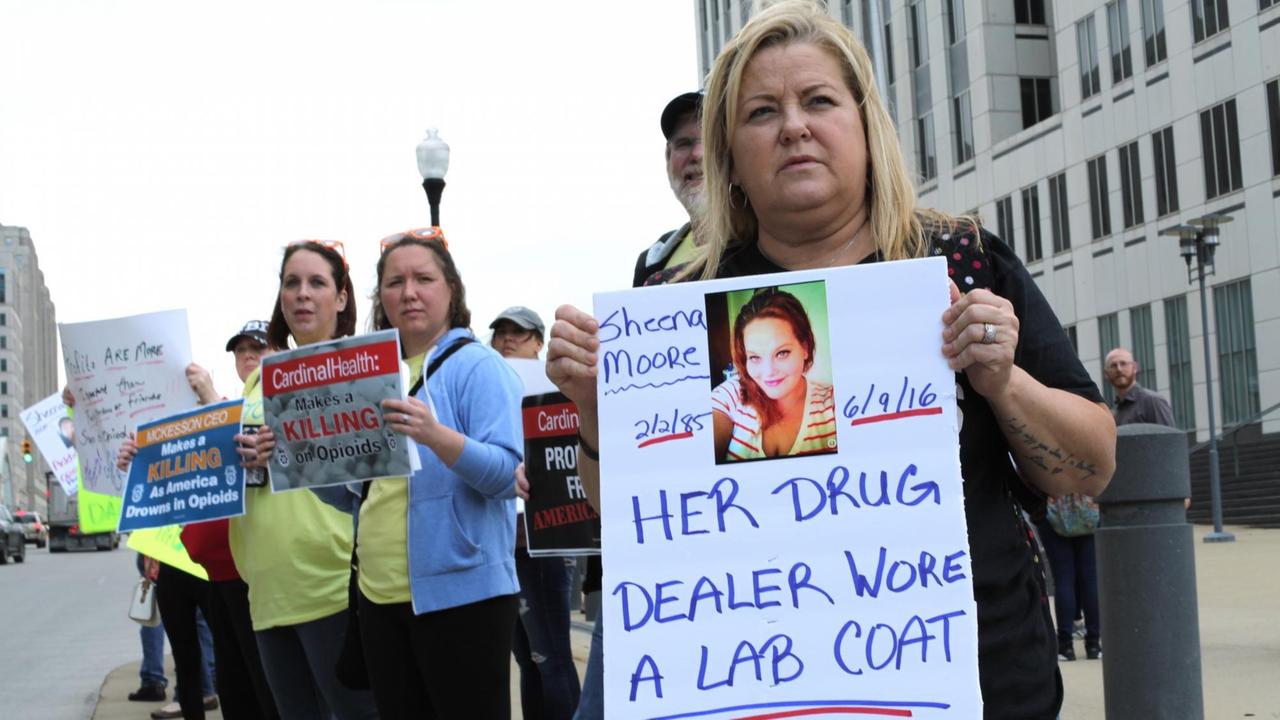

William Emmons hat neben der wirtschaftlichen Situation auch die Frage untersucht, wie gut geht es den Menschen darüber hinaus. Und da zeigt sich diese überraschende Entwicklung: Dass die Lebenserwartung sinkt, ist für ein Industrieland außerhalb von Kriegen ganz ungewöhnlich. Eine gewaltige Opioidkrise, also Schmerzmittelsucht, grassiert in erster Linie unter der weißen Mittelschicht und trägt dazu bei. Über zwei Millionen sind süchtig. 40.000 sterben jährlich an Überdosen.

„Wenn man sich nicht so sicher fühlt, ob die Zukunft gut aussieht, klammert man sich stärken an seinen Status. Und eine weiße Person in den Vereinigten Staaten zu sein, hat dir immer Vorteile gegeben.“

Dabei geht es auch um Identität. Bis vor wenigen Jahren noch bedeutete Einwanderung Assimilation, sagt Pat Buchanan, früherer Kommunikationschef Ronald Reagans, selbst Präsidentschaftskandidat und heute konservativer Buchautor. Wer kam, orientiere sich an der Welt der Weißen und passte sich dem an: „Wir hatten früher einen Schmelztiegel. Sie lernten amerikanische Literatur und Sprache, amerikanische Geschichte und amerikanische Helden, amerikanische Feiertage. Wir alle hatten weitgehend die gleichen jüdisch-christlichen Werte. Und so hatten wir eine Nation, ein Land, ein Volk. Und das war eine große Leistung.“

Das hat sich verändert. Die Gesellschaft zerfällt in zahlreiche Einzelgruppen, die jede für sich ihre eigenen Rechte, ihre eigene Kultur, ihre eigene Sprache pflegen möchte und darf. Das aber gefährdet die Rolle der Weißen als Maßstab für das, was „amerikanisch“ ist. Das stellt ihre Identität in Frage. Zumal die liberal-urbane Küstenkultur multikulturelles Denken fördert, mehr noch: In den Augen der weißen Unterschicht, jeder Minderheit Respekt und Schutz gewährt, nur nicht ihnen, die doch eigentlich Amerika ausmachen.

Vanessa Williams, Politologin am Brookings Institute in Washington: „Wir leben in einem Land, das immer weniger ein Land der weißen Mehrheit ist. Und vor allem für Menschen, die in einer früheren Ära aufgewachsen sind, ist das beängstigend.“

Vanessa Williams, Politologin am Brookings Institute in Washington: „Wir leben in einem Land, das immer weniger ein Land der weißen Mehrheit ist. Und vor allem für Menschen, die in einer früheren Ära aufgewachsen sind, ist das beängstigend.“

Die Angst um den Verlust der Identität geht aber noch weiter, dies insbesondere beim Blick auf die urbanen im Gegensatz zu den ländlichen Gebieten. In einem haben sich diese angeglichen, nämlich dass die Zahl der arbeitenden Frauen massiv zugenommen hat. Das betrifft alle Regionen, außer dass die hochqualifizierten Jobs eher in den Städten als auf dem Land zu bekommen sind. Die das tägliche Leben prägende Werte und Rituale aber gleichen sich nur langsam an. Da bleiben Unterschiede, werden Traditionen fortgeschrieben.

Trump setzt auf die Kluft zwischen Stadt und Land

Genau dort aber ist eine weitere Stelle für Konflikt: Dabei geht es um die Sicherheit im eigenen Lebensstil, es geht darum, dass man sich seiner eigenen Werte und Lebensweisen sicher sein darf. Genau diese aber gehen auf dem Land und in den urbanen Regionen inzwischen weit auseinander. Die Politologin Isabel Sawhill vom Brookings Institute in Washington hat genau diese Werte untersucht. Im ländlichen Teil der USA haben vor allem traditionelle Rollenbilder überlebt: Frauen seien ebenso wie ihre Männer davon überzeugt, dass ihr Platz im Haus sei. Eine Überzeugung, die die urbane Elite nicht teile. Weil aber diese urbane Elite Zugang zu Medien hat, sie es ist, die den öffentlichen Diskurs in den Medien bestimmt, ist sie gleichzeitig Bedrohung für die eigene Lebensweise.

Und Donald Trumps Rhetorik macht sich genau diesen Unterschied zwischen dem Lebensentwurf der urbanen Eliten und der sowohl wirtschaftlich als auch sozial verunsicherten ländlichen Bevölkerung als Thema zu Eigen und er macht daraus eine zentrale Argumentationslinie: Schutz des wahren Amerikas von den Establishment der Küstenstädte. Diese diffusen Ängste aber lassen sich auch leicht in Angst vor dem Fremden kanalisieren – in eine Linie zwischen Einwanderung und der jeweiligen persönlichen Lebenssituation.

„Viele Unternehmen leiden wegen der Immigration. Da wird so viel schwarz bezahlt, da steigen am Ende die Kosten für alle. Dann sind unsere Schulen überfüllt. Die Steuergelder gehen da rein. Wir müssen mehr Lehrer bezahlen. Und es betrifft auch die Gesundheit. Das ganze Geld, das wir da für die Einwanderer bezahlen, das wird immer mehr. Und wenn wir das jetzt nicht in den Griff bekommen, können wir uns irgendwann als Land überhaupt nichts mehr leisten.“

Bryan Brence lebt in Crane, einem kleinen Ort in Texas. Hier wird Öl gefördert, Jobs gibt es genügend. Illegale Immigration, Menschen, die mit öffentlichen Mitteln versorgt werden müssten, spielen hier keine große Rolle. Und doch übertragen viele ihre Sorgen um die Zukunft auf Einwanderer. Und so auch Mark Paul, der Bürgermeister von Crane: „Gleichzeitig sehen wir unsere eigenen Bürger leiden, denen nicht die gleichen Rechte gegeben werden. Es ist eine Last für unsere Arbeiter, nimmt unseren Bürgern die Jobs weg.“

„Wir müssen uns um unser Land kümmern“

Und Mark Paul zeigt sofort auf den Präsidenten, er sei derjenige, der das wirklich in den Griff nehme: „Unser Präsident arbeitet sehr hart dafür, die Einwanderung einzudämmen. Wir müssen uns um unsere eigenen Strukturen kümmern, um unsere eigenen Bürger. Wir können doch nicht unbegrenzt Einwanderer aufnehmen. Das ist es, was den Leuten am meisten Angst macht.“

So sieht das auch Rosalinda Spinoza. Trump ist für sie derjenige, der das Problem endlich beim Namen nennt und auch handelt. Er habe erkannt, worum es geht: „Ich hoffe, dass das bei der Wahl eine große Rolle spielt. Ich bin Einwohnerin von Texas, und ich liebe dieses Land. Unsere Grenzen zu sichern ist aber nicht nur für Texaner, das ist für alle wichtig. Das ist unser Land, und wir müssen uns um unser Land kümmern.“

Und Donald Trump greift genau diese Haltung auf: Ich bin derjenige, der unser Land wieder in den Mittelpunkt stellt. Das ist sein Markenkern. Bei einer Rede in Texas ging er sogar soweit, dass er sich selbst Nationalist nannte. Er wusste, dass er damit provozierte. Die Demokraten können im Augenblick nichts dagegensetzen, weil sie zerstritten sind und ihnen eine klare Strategie fehlt. Die Menschen der weißen Arbeiterschicht wollen, dass ihre Vertreter über die Werte des Mainstreams sprechen und dass sie etwas Pragmatisches tun, was ihr Leben verbessert.

Trump holt die Menschen bei ihren Ängsten ab

Und so knüpft der Präsident als Wahlkämpfer vor den Kongresswahlen genau da an. Er ist derjenige, der sich um das Land, um die Verängstigten kümmert. Er habe die zwei Jahre genutzt, sagt er. Seine Versprechen gehalten. Amerika wieder groß gemacht, und zwar so großartig, dass immer mehr kommen wollten: „Ich habe eine so unglaubliche Wirtschaft geschaffen, so viele Jobs. Ich habe mit euch dieses Land so großartig gemacht, dass jeder hinein möchte.“

Der Wirtschaft geht es ja tatsächlich so gut wie seit langem nicht mehr. Die Arbeitslosigkeit ist niedrig, zum ersten Mal steigen jetzt auch die Löhne in den unteren Gruppen. Trump verknüpft dies rhetorisch mit seinem Kampf gegen Einwanderung. Das kommt an, sorgt für Beifall. Und klingt wie Bestätigung, dass nur der Richtige kommen muss, der den Sumpf der etablierten Politik austrocknet. Dann wird es wieder besser. Und er sorgt auch dafür, dass es für einen selbst, nicht die von außen besser wird.

Was also macht Donald Trump so attraktiv für diese Bevölkerungsgruppe? Er ist bei weitem nicht der erste, der Immigration zum Wahlkampfthema macht. Was also macht er anders? Vanessa Williams, Politologin am Brookings Institute: „Die USA haben eine lange Tradition der Angst vor Ausländern, der Angst vor dem Fremden. Donald Trump ist es gelungen, diese Haltung sehr viel direkter anzubohren, als es andere republikanische Kandidaten bereit waren.“

Trumps Sprache kommt an

Und das zeigt sich auch in der Sprache: „Er war viel undiplomatischer in seinen Aussagen über ethnische Minderheiten. Er war viel direkter in dem was er ankündigte. Eine Mauer zu bauen. Zu sagen, dass Mexiko nicht seine Besten schickt, dass das Vergewaltiger seien. Alles sehr, sehr unverblümte Statements.“

Genau das aber ist es, was bei Trumps Anhängern ankommt. Trump ist nicht nur inhaltlich gerade heraus, sondern spricht zudem eine sehr einfache Sprache: Hauptsätze, wenige Wörter im Satz. Das empfinden die Menschen als erfrischend, als ehrlich – selbst wenn manches inhaltlich gelogen ist.

Ganz bewusst unterscheidet sich Trump in seiner Sprache von der traditionellen Politik. Damit untermauert er rhetorisch das zweite Feindbild seiner politischen Markenwelt: Eine unheilige Allianz von etablierter Politik, Medien und Industrie in den Städten an den Küsten. Sie haben die Arbeitsplätze ins Ausland verschoben, schützen alle möglichen Minderheiten, aber eben nicht die weiße Mittelschicht auf dem Land, die sich doch als Kern Amerikas versteht. Im Gegenteil, sie machen sich lustig über die Hinterwäldler.

Es geht um die weiße Identität

Und die Medien sorgen dafür, dass sie mit ihren Anliegen vor die Wand laufen, ihre Positionen keine Verbreitung finden: „Wenn Menschen Angst haben, brauchen sie jemanden, der ihnen eine Geschichte erzählt. Über das Warum. Warum die Dinge nicht so gut laufen wie für vorherige Generation. Und es ist ja auch richtig wissen zu wollen, warum die Kinder und Enkel mit Studienschulden belastet sind. Warum die nur eine Krankheit von der Pleite entfernt sind.“

Donald Trump erzählt diese Geschichte. Ihn wählen sie, weil er ihr Held ist. Derjenige, der für sie gegen diese arroganten Feinde kämpft, der ihnen ihre Würde zurückgibt. Und darum geht es: Die eigene Identität zu schützen. Ihr Leben lang haben sie sich über ihre Arbeit und Teil der Leitkultur zu sein ebenso definieren können wie über ihr Land. Als Weiße sicherte ihnen das einen Status, der ihnen Privilegien und Würde gab. Das empfinden sie heute als nicht mehr sicher. Sie bauen eine Mauer um sich und ihre Seelen, die sie vor der Bedrohung ihrer Identität schützt. Und Donald Trump hat ihnen diese Mauer versprochen.

„Build this wall …“