Zu Beginn des Jahres wurde erstmals "Deltakron" nachgewiesen, eine Mischvariante des Coronavirus, entstanden aus Delta und Omikron. Die Befürchtung damals war, dass diese Rekombinante die ungünstigen Eigenschaften beider Varianten vereine und damit so hochinfektiös wie Omikron sei und gleichzeitig so häufig zu schweren Covid-Verläufen wie Delta führe.

Inzwischen wurden diese Mischvarianten mehrmals nachgewiesen. Dennoch gehe von den im Moment beobachteten Rekombinanten keine größere Gefahr aus, so der Biophysiker Richard Neher im Deutschlandfunk. Die Rekombination sei ein normaler Prozess, der unter Coronaviren relativ häufig vorkomme.

Mehr zum Thema

Grundsätzlich könnten aber Rekombinationen künftig den Pandemieverlauf beeinflussen, genauso wie die bisherigen Varianten den Pandemieverlauf beeinflussen können, so Neher: "Da gibt es viel Unsicherheit, es können neue Varianten entstehen, deren Eigenschaften wir nicht kennen. Es kann tatsächlich auch so eine Rekombinante auftauchen, die sich schneller ausbreitet oder sonst anders veränderte Eigenschaften hat."

Omikron allerdings habe sich bereits so stark ausgebreitet, dass der Immunitätsvorteil, den die Corona-Variante gehabt habe, wahrscheinlich größtenteils verloren sei, vermutet Neher, denn viele Menschen hätten inzwischen eine spezifische Immunität gegenüber Omikron aufgebaut: "Dadurch ist der Transmissionsvorteil, den Omikron noch vor dieser Welle hatte, jetzt nicht mehr so stark ausgeprägt", glaubt Neher.

Das Interview mit Richard Neher im Wortlaut:

Lennart Pyritz: Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Deltakron?

Richard Neher: Deltakron ist eine umgangssprachliche Schlagzeile quasi, die benutzt wird, um Rekombinanten, also Genome, die sowohl Elemente von Delta als auch Elemente von Omikron enthalten, zu bezeichnen. Es gibt davon nicht nur eine Variante, es gibt tatsächlich mehrere Varianten von diesen Rekombinanten, die unterschiedliche Teile der Delta- und Omikron-Genome miteinander verbinden. Das ist ein normaler Prozess, der unter Coronaviren relativ häufig vorkommt, diese Art der Hybridbildung.

Pyritz: Ist denn schon etwas darüber bekannt, welche Eigenschaften diese Rekombinanten, diese Hybride haben könnten, die durchsetzungsstärker, ansteckender seien als die Ausgangsvarianten?

Richard Neher: Deltakron ist eine umgangssprachliche Schlagzeile quasi, die benutzt wird, um Rekombinanten, also Genome, die sowohl Elemente von Delta als auch Elemente von Omikron enthalten, zu bezeichnen. Es gibt davon nicht nur eine Variante, es gibt tatsächlich mehrere Varianten von diesen Rekombinanten, die unterschiedliche Teile der Delta- und Omikron-Genome miteinander verbinden. Das ist ein normaler Prozess, der unter Coronaviren relativ häufig vorkommt, diese Art der Hybridbildung.

Pyritz: Ist denn schon etwas darüber bekannt, welche Eigenschaften diese Rekombinanten, diese Hybride haben könnten, die durchsetzungsstärker, ansteckender seien als die Ausgangsvarianten?

"Gehen im Moment nicht von einer größeren Gefahr aus"

Neher: Wirklich konkrete Informationen, direkte Informationen dazu haben wir nicht. Ich meine, wir sehen, welche Teile des Genoms in diesen Rekombinanten miteinander vereint werden. Wir gehen im Moment nicht davon aus, dass von den im Moment beobachteten Rekombinanten eine größere Gefahr ausgeht.

Pyritz: Wie könnte man das ableiten? Da müsste man dann tatsächlich erst mal verfolgen, ob sich so eine Rekombinante dann durchsetzt und offensichtlich einen Vorteil hat gegenüber den Ausgangsvarianten Omikron und Delta.

Pyritz: Wie könnte man das ableiten? Da müsste man dann tatsächlich erst mal verfolgen, ob sich so eine Rekombinante dann durchsetzt und offensichtlich einen Vorteil hat gegenüber den Ausgangsvarianten Omikron und Delta.

Neher: Richtig. Ich meine, Delta hat sich dadurch ausgezeichnet, dass es eine sehr übertragbare Variante war, die wurde dann von Omikron verdrängt. Ein wesentliches Merkmal Omikrons war, dass das Spike-Protein stark verändert ist, sodass es existierende Immunität relativ effizient unterlaufen konnte. Insofern besteht natürlich die Gefahr, dass die Kombination dieser beiden Eigenschaften zu einer Variante führt, die sich noch stärker ausbreitet.

Allerdings hat sich Omikron jetzt in einer sehr weit auftürmenden Welle so stark ausgebreitet, dass der Immunitätsvorteil, den Omikron noch vor zwei, drei Monaten gehabt hat, wahrscheinlich größtenteils dahin ist. Omikron hat mittlerweile ja einen großen Bruchteil der Bevölkerung infiziert, und noch mehr Leute sind Omikron ausgesetzt gewesen, das heißt, sie haben auch spezifische Immunitäten gegenüber Omikron aufgebaut.Dadurch ist der Transmissionsvorteil, den Omikron noch vor dieser Welle hatte, jetzt nicht mehr so stark ausgeprägt, weil einer großer Teil der Menschen spezifisch diese Omikron-Variante jetzt mit Antikörpern erkennt.

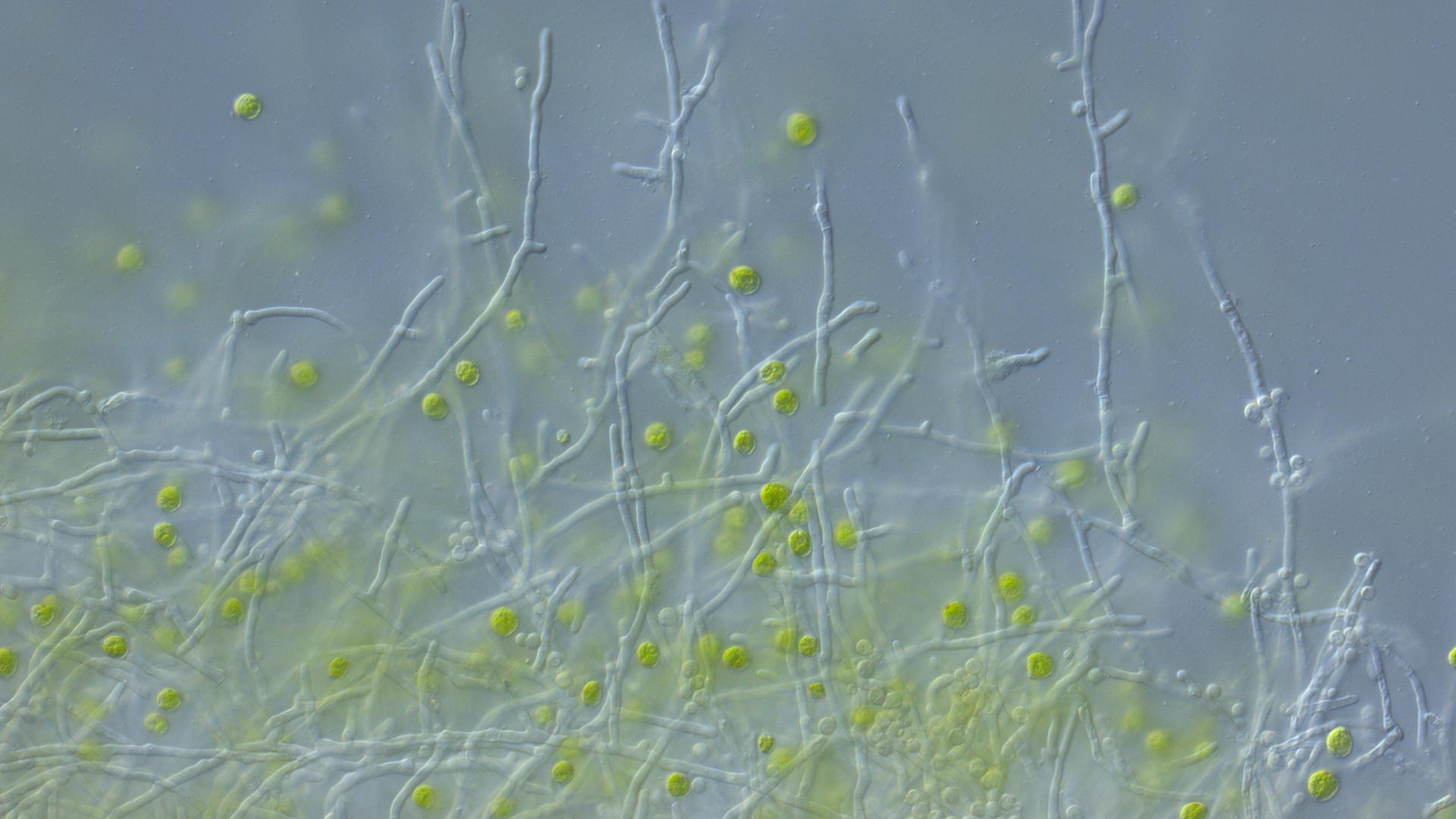

Pyritz: Sie haben gesagt, diese Hybridbildung, diese Entstehung von Rekombinanten, das ist gerade bei Coronaviren doch recht üblich. Was genau passiert denn dabei, wie entsteht dann so eine Rekombinationsvariante?

Neher: Wenn ein Mensch mit unterschiedlichen Varianten infiziert ist, dann kann es sein, dass es innerhalb einer Zelle sowohl Genome der einen als auch der anderen Variante vorliegen. Bei der Produktion, bei dem Kopieren dieser Varianten kann denn der Kopierkomplex quasi von einem Genom zum nächsten wechseln und so Genombruchstücke einer und der anderen Variante aneinander anspleißen. Das passiert natürlich gerade dann häufig, wenn zwei Varianten gleichzeitig in hoher Zahl zirkulieren, und deswegen war dieser Zeitraum jetzt Dezember/Januar, wo sowohl Delta als auch Omikron in hoher Zahl zirkulierten, quasi das Zeitfenster, wo diese Entstehung der Rekombinanten durchaus erwartbar war.

Pyritz: Jetzt gab es auch gerade einige wenige Fallberichte aus Israel zu einer Hybridisierung zwischen den Untervarianten von Omikron BA.1 und BA.2. Dahinter würde dann ein ähnlicher Mechanismus stehen wie der, den Sie gerade beschrieben haben.

Neher: Genau, und es gibt diese Berichte nicht nur aus Israel, es sind tatsächlich auch aus Großbritannien schon einige dieser BA.1-, BA.2-Rekombinanten beschrieben. Das ist nicht weiter besorgniserregend oder überraschend, aber deswegen muss man natürlich trotzdem ein genaues Auge drauf haben, wie sich diese Varianten ausbreiten und ob sie tatsächlich gegenüber den Muttervarianten irgendwelche Vorteile haben.

Pyritz: Sie haben gesagt, diese Hybridbildung, diese Entstehung von Rekombinanten, das ist gerade bei Coronaviren doch recht üblich. Was genau passiert denn dabei, wie entsteht dann so eine Rekombinationsvariante?

Neher: Wenn ein Mensch mit unterschiedlichen Varianten infiziert ist, dann kann es sein, dass es innerhalb einer Zelle sowohl Genome der einen als auch der anderen Variante vorliegen. Bei der Produktion, bei dem Kopieren dieser Varianten kann denn der Kopierkomplex quasi von einem Genom zum nächsten wechseln und so Genombruchstücke einer und der anderen Variante aneinander anspleißen. Das passiert natürlich gerade dann häufig, wenn zwei Varianten gleichzeitig in hoher Zahl zirkulieren, und deswegen war dieser Zeitraum jetzt Dezember/Januar, wo sowohl Delta als auch Omikron in hoher Zahl zirkulierten, quasi das Zeitfenster, wo diese Entstehung der Rekombinanten durchaus erwartbar war.

Pyritz: Jetzt gab es auch gerade einige wenige Fallberichte aus Israel zu einer Hybridisierung zwischen den Untervarianten von Omikron BA.1 und BA.2. Dahinter würde dann ein ähnlicher Mechanismus stehen wie der, den Sie gerade beschrieben haben.

Neher: Genau, und es gibt diese Berichte nicht nur aus Israel, es sind tatsächlich auch aus Großbritannien schon einige dieser BA.1-, BA.2-Rekombinanten beschrieben. Das ist nicht weiter besorgniserregend oder überraschend, aber deswegen muss man natürlich trotzdem ein genaues Auge drauf haben, wie sich diese Varianten ausbreiten und ob sie tatsächlich gegenüber den Muttervarianten irgendwelche Vorteile haben.

Rekombinante könnte Pandemieverlauf beeinflussen

Pyritz: Wenn wir das mal durchspielen, wenn es tatsächlich so wäre – ich sag jetzt doch noch mal den Begriff Deltakron –, dass sich so eine Deltakron-Hybridvariante durchsetzt, die dann eben Eigenschaften von Omikron und Delta verbindet, wie könnte das den Pandemieverlauf beeinflussen?

Neher: Ja, ich denke, das kann den Pandemieverlauf beeinflussen, genauso wie die bisherigen Varianten den Pandemieverlauf beeinflussen können. Da gibt es viel Unsicherheit, es können neue Varianten entstehen, deren Eigenschaften wir nicht kennen. Es kann tatsächlich auch so eine Rekombinante auftauchen, die sich schneller ausbreitet oder sonst anders veränderte Eigenschaften hat. Aber die Tatsache, dass es diese Rekombinanten jetzt gibt, ist nicht wirklich was qualitativ Neues. Wir werden sehen, inwiefern da jetzt wirklich Rekombinanten entstehen, die den Pandemieverlauf verändern oder nicht, oder ob es quasi wie Omikron oder die anderen althergebrachten Varianten eher die schrittweise Veränderung einer existierenden Variante ist.

Pyritz: Das wäre jetzt meine nächste Frage: Was ist Ihre Vermutung, hat dieses Rekombinieren eventuell den größeren Effekt, sollte man da das stärkere Augenmerk drauf haben, oder die Entstehung neuer Mutationen, neuer Mutanten, wie es halt eben bei Alpha, Delta und Omikron der Fall war?

Neher: Eine Rekombination ist sicherlich ein evolutionärer Mechanismus, mit dem ein Virus die Eigenschaften verbinden kann, mit dem man größere Sprünge machen kann im Raum der Eigenschaften. Aber wir wissen, insbesondere durch Omikron natürlich auch, dass auch ohne Rekombination dieses Virus sich relativ rasant und grundlegend verändern kann.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.

Neher: Ja, ich denke, das kann den Pandemieverlauf beeinflussen, genauso wie die bisherigen Varianten den Pandemieverlauf beeinflussen können. Da gibt es viel Unsicherheit, es können neue Varianten entstehen, deren Eigenschaften wir nicht kennen. Es kann tatsächlich auch so eine Rekombinante auftauchen, die sich schneller ausbreitet oder sonst anders veränderte Eigenschaften hat. Aber die Tatsache, dass es diese Rekombinanten jetzt gibt, ist nicht wirklich was qualitativ Neues. Wir werden sehen, inwiefern da jetzt wirklich Rekombinanten entstehen, die den Pandemieverlauf verändern oder nicht, oder ob es quasi wie Omikron oder die anderen althergebrachten Varianten eher die schrittweise Veränderung einer existierenden Variante ist.

Pyritz: Das wäre jetzt meine nächste Frage: Was ist Ihre Vermutung, hat dieses Rekombinieren eventuell den größeren Effekt, sollte man da das stärkere Augenmerk drauf haben, oder die Entstehung neuer Mutationen, neuer Mutanten, wie es halt eben bei Alpha, Delta und Omikron der Fall war?

Neher: Eine Rekombination ist sicherlich ein evolutionärer Mechanismus, mit dem ein Virus die Eigenschaften verbinden kann, mit dem man größere Sprünge machen kann im Raum der Eigenschaften. Aber wir wissen, insbesondere durch Omikron natürlich auch, dass auch ohne Rekombination dieses Virus sich relativ rasant und grundlegend verändern kann.

Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Der Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.