Spätestens in Corona-Zeiten haben es alle gelernt: „Virus“ ist – zumindest in der medizinischen Fachsprache – meist ein Substantiv im Neutrum. Hier verlangt der Begriff also den Artikel „das“. Geht es aber um Informationstechnik, drängt sich plötzlich der männliche Begleiter in die Szenerie. Dann heißt es laut Duden „der Computervirus“.

So, und nun müssen wir den Klugschwätzermodus auch notgedrungen schon wieder abstellen. Denn, woher dieses Artikelwirrwarr eigentlich rührt, wissen wir leider auch nicht. Vielleicht hat es ja etwas damit zu tun, dass gefühlt 99 Prozent aller hackenden Charaktere in Serien oder Büchern männlich sind. Mit Ausnahme von Lisbeth Salander aus Stieg Larssons „Millenium“-Reihe, Billie Vebber aus „Unit 42“ und ein paar wenigen weiteren.

Tatsächlich ist die Kulturgeschichte der Schadsoftware eine Geschichte der Extreme. Die Palette reicht von nahezu harmlosen, teils subversiv anmutenden Miniprogrammen bis hin zu professioneller Erpressersoftware, die ganze Firmen ruinieren kann.

Was sind Computerviren und wie funktionieren sie?

Wenn schon nicht das grammatikalische Geschlecht, so teilen sich Viren in der Biologie und in der IT zumindest zwei Eigenschaften: Beide sind selbstständig zur Reproduktion fähig, beide können ihren Wirten Schaden zufügen. Das Virus aus der Medizin klont sich mithilfe von Ressourcen aus einer Zelle selbst, der Computervirus nutzt dafür ein Wirtsprogramm.

In der Öffentlichkeit geprägt wurde der Begriff „Computervirus“ 1983 durch Fred Cohen. Der IT-Wissenschaftler hatte einen Schlüsselmoment: Sein früherer Professor Len Adelmann erzählte in einer Vorlesung von „Trojanern“: Programme, die der Computer ausführt, ohne dass die Nutzer es wollen. Der Student Cohen verstand die potenzielle Gefahr dahinter:

Wenn solch ein Trojaner Kopien von sich selbst macht und anschließend in die Befehlskette einfügt, kann er quasi alles machen, was er will. Der Professor bestätigte das mit „That's like a computer virus“. Und der Begriff war geboren.

Der überwiegende Teil der Software, die heute den größten Schaden anrichtet, kann streng genommen nicht als „Virus“ bezeichnet werden, sondern fällt in andere Kategorien. Dennoch hält sich der Begriff „Computervirus“ alltagssprachlich als Synonym für jegliche Schadsoftware (auch Malware genannt).

Die Anfänge der Malware

Vor gut 40 Jahren wurde der Computervirus also „getauft“. Zwar hatte Fred Cohen 1983 zu Demonstrationszwecken selbst ein kleines Programm geschrieben, das in der Lage war, sich von einem Rechner zum nächsten zu verbreiten. Zum ersten Mal registriert wurde das Prinzip des Computervirus aber deutlich früher.

Ich bin der Creeper, fang mich, wenn du kannst.

Dieser Satz erschien auf dem Bildschirm, wenn man sich den Creeper eingefangen hatte. Er verbreitete sich 1971 im APARNET, dem Vorläufer unseres Internets. Von da an dauerte es noch knapp zehn Jahre, bis ein Computervirus auch in die Arbeitszimmer der Menschen gelangte:

Der sogenannte „Elk Cloner“ kann als erster Virus in freier Wildbahn angesehen werden. Das kleine Programm verbreitete sich auf Apple-II-Betriebssystemen und hinterließ diese kecke Botschaft:

It sticks on you like glue. It changes your RAM too.

Den Text sowie den Virus selbst hatte ein 15-Jähriger geschrieben: der heutige IT-Unternehmer Richard Skrenta. Eingeschleust über eine Diskette, nistete sich „Elk Cloner“ im Systemspeicher der Computer ein. Wurde später eine andere Diskette eingeführt, schrieb sich der Virus auch auf diese.

Mit Blick auf die Schadfunktion hatte der junge Schöpfer damals Kreativität bewiesen: Bei jedem 50. Zugriff wurde der Bildschirm schwarz, anschließend erschien ein von Skrenta verfasstes Kurzgedicht.

1986 ging der erste Virus für PCs um die Welt – geschrieben in Pakistan, um raubkopierte Medizinsoftware aufzuspüren. Auch noch zwei Jahre später gab es nur ein gutes Dutzend Computerviren in freier Wildbahn. 1992 waren es aber schon über 1.000. Und im gleichen Jahr wurde erstmals breit in den Medien über einen Virus berichtet.

Die Michelangelo-Panik

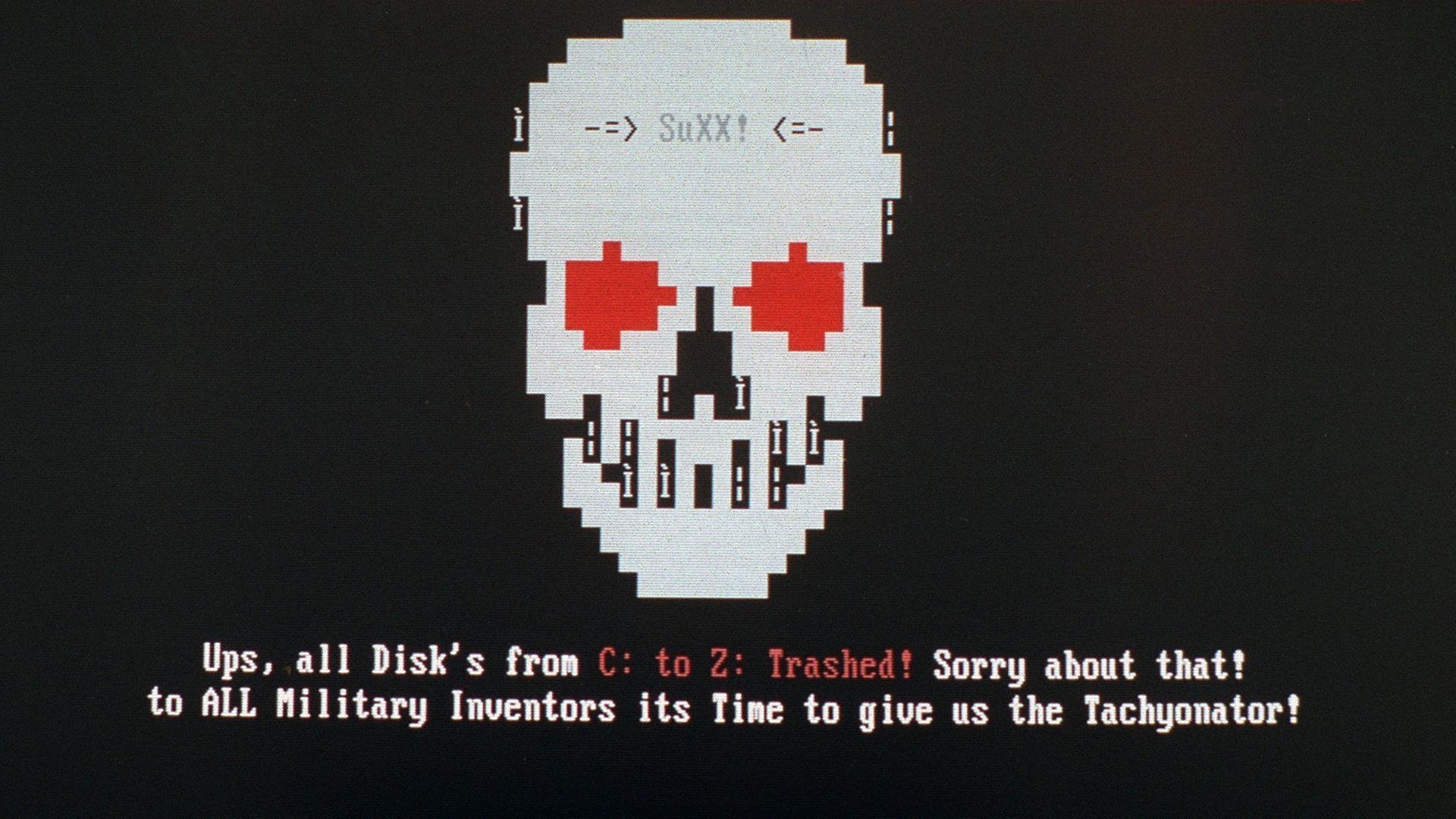

„Scareware“ – so werden Schadprogramme genannt, die Computernutzer in Angst und Schrecken versetzen, indem sie ein unheilvolles Datendesaster in der Zukunft ankündigen.

Der Virus „Michelangelo“ drohte konkret damit, dass befallene Computer am 6. März 1992 vollständig gelöscht werden würden. Was folgte, war eine enorme mediale Aufmerksamkeit und ein regelrechter Run auf Antiviren-Software.

Bestimmte Hersteller dieser Programme hatten zum gleichen Zeitpunkt unter sehr schlechten Verkäufen gelitten. Die Frage, was zuerst existierte – das Problem oder die potenzielle Lösung für dieses – ist bis heute nicht ganz geklärt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...

Mittlerweile ist gut programmierte Schadsoftware in der Lage, zur regelrechten Cyberwaffe zu werden, wie beispielsweise „Stuxnet“. Der Computerwurm hatte bereits 2010 für Störungen im iranischen Atomprogramm gesorgt. Eine enorme Wandlung also – vom Würmchen zur Riesenschlange sozusagen. Aber: Wie wurde aus ein paar Zeilen Code eine weltweite Bedrohung?

Virenfabrik Bulgarien: der Dark Avenger

Spätestens seit den frühen 90er-Jahren blickten immer mehr IT-Fachleute besorgt nach Bulgarien. Denn plötzlich tauchten vermehrt Viren aus Sofia auf. Und sie konnten Dinge, die die Fachwelt bislang nicht für möglich gehalten hatte.

Diese Viren waren kaum zu entdecken und verbreiteten sich rasant. Hinter den neuen Viren aus Bulgarien steckte oftmals ein gewisser „Dark Avenger“. Das verriet der Unbekannte selbst im Programmcode. Seine Viren galten fortan als Meilensteine der Malware-Geschichte. Die tückischen Programme reisten um die ganze Welt und infizierten sogar Computer im Pentagon.

Ganz nebenbei: Wer tiefer in die Geschichte um den Dark Avenger eintauchen möchte, findet mit der gleichnamigen Podcast-Reihe Gelegenheit dazu.

Retro-Viren: von nervtötend bis kunstvoll

Längst nicht immer in ihrer gut 40-jährigen Geschichte haben Computerviren ausschließlich Böses angestellt. Vor allem manche Exemplare aus den 80er- und 90er-Jahren waren nahezu kleine Kunstwerke. Drei Beispiele:

„LSD“ – der psychedelische Wurm

Die Malware tauchte Ende der 80er-Jahre auf und machte sich dadurch bemerkbar, dass plötzlich ein hypnotisierendes Muster in blau-pink-gelb-grünen Schlieren über den Bildschirm waberte. Quasi ein Hippie-Shirt in Batik, aber animiert.

Das virtuelle „Malware Museum“ – ein Projekt des Internet-Archivs archive.org – macht zahlreiche Retro-Viren auch nach deren aktiver Zeit erlebbar (bereinigt von ihren einstigen schädigenden Funktionen). Auch der Virus „LSD“ ist dort zu finden.

„Techno“ – nervig bis zum Umfallen

Der „Techno“-Virus ließ den kompletten Bildschirm schwarz werden und einfrieren. Wäre das bloß alles gewesen.

Zusätzlich schrieben infizierte Computer immer und immer wieder das Wort „Techno“. Und selbstverständlich sorgt ein solcher Virus auch für die entsprechende Musik.

Es lässt sich gut nachvollziehen, wie frustrierend dieser Virus für die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer gewesen sein muss. Den Luxus, diesen Spuk mit einem schnellen Mausklick zu beenden, gab es in den 90ern nicht.

Auch der „Techno“-Virus lässt sich im Malware Museum erleben – mitsamt der einstigen Soundkulisse.

„Casino“ – Gewinne, sonst Daten weg!

Eines der beliebtesten Exponate im Malware Museum ist „Casino“. Denn der Virus war auf perfide Weise kreativ. Das Prinzip: Die Schadsoftware aktiviert sich jedes Jahr an drei verschiedenen Tagen und überschreibt alle Dateien auf dem Computer. Vorerst löscht „Casino“ die Originale aber nicht, sondern lässt die Computernutzer um die Daten spielen. Wer von fünf Versuchen alle verliert, verliert auch seine Daten.

Wer einmal erleben möchte, wie es sich angefühlt haben könnte, in den Fängen von „Casino“ zu stecken, hat hier ebenfalls die Gelegenheit dazu.

Heutige Schadsoftware

Ohne Frage dürften Computernutzer, die gegen „Casino“ plötzlich um ihre eigenen Daten spielen mussten, maximal genervt gewesen sein. Im Vergleich zu heutiger Malware war der Schaden, der von einigen Retro-Viren ausging, aber äußerst klein.

Das Klischee von Computerkids in Kapuzenpullis, die in dunklen Kellern bei Pizza und Cola Viren programmieren, ist überholt. Malware-Produzenten arbeiten heute in einer hoch professionalisierten Industrie.

Ein Teil dieses kriminellen Ökosystems macht großen Profit mit Tools, die Unternehmen hochsensible Daten stehlen. Zurück gibt es diese erst, wenn Firmen zahlen. Aus Angst vor Reputationsverlust fließt nicht selten tatsächlich Geld.

Die Cybercrime-Schäden in Deutschland sind laut Wirtschaftsschutzbericht 2022 massiv: rund 203 Milliarden Euro, konservativ geschätzt, errechnete der Digitalverband Bitkom. Das gleicht dem Bruttoinlandsprodukt von Ländern wie Griechenland oder Peru.

jma (mit Recherchen von Shahrzad Golab und Maximilian Brose)