"Kannst Du das brauchen? Ich weiß nicht, wonach Du suchst, aber ich habe sie aufgeschnitten, und jetzt sieht sie aus wie ein Pfannkuchen."

"Wonach ich suche, das ist hier unten. Vielleicht hast Du es noch nicht zermetzelt."

Ein Schnitt - und dann landet ein Stückchen Qualle unter dem Mikroskop.

"Let‘s see what is inside…"

<object width="420" height="260" data="../themes/dradio/flash/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="../themes/dradio/flash/player.swf"></param><param name="flashvars" value="file=http://www.dradio.de/media/forschak/meereszensus.flv&stretching=uniform&image=http://www.dradio.de/media/forschak/meereszensus_videostart.jpg"></param></object>

Auf einem schwankenden Schiff ist Mikroskopieren nicht ganz einfach. Aber Marsh Youngblouth vom Harbor Branch Oceanographic Institute in Florida hat Erfahrung damit. Er ist auf der Suche nach den Gleichgewichtsorganen einer Tiefseequalle. Jetzt hat er sie gefunden…

"They look like diamonds and they are hexagonal in shape, oblonged, ja, jajajaja. nice…."

Winzige, sechseckige Kalkkristalle, die wie Diamanten aussehen. Was da platt wie ein Pfannkuchen auf dem Labortisch liegt, war noch vor einer Viertelstunde eine Periphylla periphylla: eine leuchtendrote Kronenqualle, die normalerweise in der Tiefsee lebt. Die hier war einmal so groß wie eine Honigmelone. Ein kleineres Exemplar. Schon ist die nächste dran: Marsh Youngblouth untersucht den Mageninhalt:

"Ich schneide nun ihren Magen auf, um zu sehen, was drin ist. Ich schneide geradewegs durch den Mantel und die Tentakel und klappe sie dann auseinander – aber da ist nichts drin."

Bei der zweiten: nichts. Bei der dritten – ein halbverdauter Krill:

"Ich kann die Art nicht mehr bestimmen, weil die Augen fort sind und das meiste des Körpers. Dem Zersetzungsgrad zufolge war dieser Minikrebs mindestens zwei oder drei Stunden im Quallenmagen."

Marsh Youngblouth beschäftigt sich mit Periphylla, weil sie seit Anfang der 1970er Jahre norwegische Fjorde "erobert". Wo sie die Herrschaft übernimmt, lebt nach kurzer Zeit nichts anderes mehr: kein Hering, kein Kabeljau - im dunklen Wasser glühen nur noch Quallen, Millionen und Abermillionen roter Tiefseequallen. Eigentlich hatten die Forscher erwartet, dass diese "Ausbrüche" vorübergehen. Aber wo sich Periphylla festgesetzt hat, bleibt sie - und weil sie im Gegensatz zu den kurzlebigen Flachwasserquallen 25, 30 Jahre alt wird, erwartet inzwischen niemand mehr eine Wende. Die Tiefseequalle Periphylla hat ganze Meeresbuchten erobert. Aber warum? Ist das ein natürliches Phänomen - oder ist das nur ein weiteres Symptom für den inzwischen unübersehbar schädlichen Einfluss des Menschen auf die Ozeane? Nicht allein norwegischen Fjorde haben Probleme mit einer Quallenflut. Oft sind überfischte Meeresgebiete betroffen, weil dort die Fressfeinde der Quallen fehlen.

Die meisten der marinen Ökosysteme stecken in Schwierigkeiten. In den Ozeanen drehen sich Müllstrudel vom Ausmaß eines Kontinents - der größte im Zentralpazifik. Korallenriffe sterben ab. Sauerstofflose Zonen breiten sich aus. In Mittelmeer und Atlantik steht der Blauflossen-Thunfisch vor dem Kollaps. Haiarten verschwinden. Und so lautet eine Frage, die der Zensus der Ozeane stellt: Wer wird morgen in den Meeren leben?

"Wir haben lange nicht geglaubt, dass es möglich ist, dass die Menschen das Meer als Gesamtsystem verändern können. Und das hat sich drastisch verändert, auch durch den Zensus des marine lifes, der eben versucht hat, so ein globales Bild zu erfassen. Und da hat sich gezeigt, dass verschiedene Einflüsse des Menschen wirklich globale Auswirkungen haben und das Meer als Gesamtsystem nicht nur verändern können, sondern stark verändert haben","

erklärt Boris Worm von der Dalhousie University im kanadischen Halifax. Er leitet das Projekt FMAP zur Zukunft der Meerestiere. Der Mensch greift mit Überfischung in die Meere ein, mit Umweltverschmutzung, Meeresversauerung, Klimawandel.

""Auf den Klimawandel werden paradoxerweise die Ökosysteme in den Tropen und an den Polen am empfindlichsten reagieren. Arktische und antarktische Gewässer erwärmen sich schneller als Gewässer sonst auf der Welt, und das schmelzende Eis verändert die Umwelt. Dort leben Organismen, die an Kälte angepasst sind. Wird es in den polaren Regionen wärmer, können sie nicht mehr ausweichen. Die Erwärmung könnte also ganze Ökosysteme zerstören."

Stephen Palumbi, Leiter der Hopkins Marine Station an der Stanford University in Monterey, Kalifornien. In den Tropen werde es vor allem die Lebewesen treffen, die fest sitzen, Die Korallen etwa. Wird es zu warm, stoßen sie ihre Algensymbionten ab: Die Korallen bleichen aus, sterben meistens ab. Inzwischen ist weltweit ein Viertel aller tropischen Riffe tot. Das Kohlendioxid, das der Mensch in die Luft bläst, lässt aber nicht nur die Temperaturen steigen. Es löst sich auch im Meer, bildet im Wasser eine schwache Säure. Palumbi:

"Durch die Meeresversauerung bekommen alle Organismen Probleme, die Kalk für den Aufbau ihres Körpers einsetzen. Es trifft Muscheln, Seeigel, Seesterne, Korallen oder auch Kalkalgen. Wenn durch die Meeresversauerung Planktonorganismen ausfallen, die an der Basis der Nahrungskette stehen, können die Folgen auf alle Ebenen der marinen Ökosysteme durchschlagen."

Wer sich beispielsweise von Kalkalgen ernährt, muss sich entweder umstellen - oder sein Schicksal ist besiegelt. Es kann aber auch ganz unerwartete Effekte geben: So erkennen die Larven der Korallenfische normalerweise ihre Feinde sehr gut und weichen ihnen aus. Aber wenn das Meer nur ein wenig übersäuert ist, verlieren sie diese Fähigkeit - und schwimmen direkt ins Maul ihres Räubers.

Es passiert in jedem Sommer: Plötzlich schwimmen vor der Küste von Texas und Louisiana Scharen von Krabben, Fische und Quallen an der Oberfläche. Sie fliehen - denn ihrem Lebensraum geht die Luft aus. Das Meer ist zur Todeszone geworden - über Tausende von Quadratkilometern hinweg lebt so gut wie nichts mehr: Der Boden ist bedeckt mit Krabbenkadavern, und über allem wuchern Mikrobenmatten. Auch vor der Küste Namibias wächst Jahr für Jahr eine solche Todeszone. Dort scheinen nur noch Quallen zu leben - als "Kakerlaken des Meeres". Es ist niemand mehr da, der sie frisst, und so gehört der Lebensraum ihnen. An südafrikanischen Stränden sollen sogar schon Hummer gesehen worden sein, die auf der Flucht vor dem Erstickungstod im Meer an Land gekommen sind.

"Wenn man die Meere düngt, kann man sie töten. Diesen Preis fordert die Intensivlandwirtschaft: Auf den Feldern landet mehr Dünger, als die Pflanzen brauchen. Irgendwann gelangt der Überschuss im Meer, lässt die Algen blühen. Sterben sie ab, sinken sie zu Boden, zersetzen sich, verbrauchen Sauerstoff. Dafür löst sich giftiger Schwefelwasserstoff im Wasser, Todeszonen breiten sich aus."

1995 waren weltweit 305 Meeresregionen von Sauerstoffarmut betroffen, 2009 waren es über 400, darunter auch das Kattegat vor Norwegen. Der Klimawandel wird diese Todeszonen weiter wachsen lassen, denn im warmen Wasser löst sich weniger Sauerstoff als im kalten. "Wüsten" könnten entstehen:

"Eine Todeszone ist im Grunde eine stinkende Wassermasse, in der es keinen Sauerstoff gibt, sondern nur noch Bakterien. Es gibt keinen Fisch, keine Krabben, keine Seeigel, keine Algen. Nichts, was normalerweise in den Ozeanen lebt."

Trotz Klimawandel und Überdüngung: Noch greift die Menschheit am tiefsten mit der Fischerei in die Weltmeere ein. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es keinen Fleck im Ozean mehr, der nicht von Überfischung betroffen ist. Thunfisch, Schwertfisch, Kabeljau, Heilbutt - eine Zensusstudie aus dem Jahr 2003 stellt fest, dass inzwischen 90 Prozent aller "Top-Raubfische" aus den Meeren verschwunden sind. Boris Worm:

"Das hat wiederum Auswirkungen auf das Gesamtsystem, weil diese Meeresräuber an der Spitze des Nahrungsnetzes stehen und von dort aus die Verteilung anderer Arten stark beeinflussen können."

Der Rückgang der Räuber beeinflusst das gesamte Zusammenspiel, wer wen frisst. Als 1992 nach 500 Jahren Fischerei die Kabeljaubestände vor der kanadischen Küste zusammenbrachen, verloren 30.000 bis 40.000 Menschen über Nacht ihren Job:

"Das war natürlich dramatisch. Seitdem sind die Bestände sehr niedrig, haben sich kaum erholt, obwohl sie nicht befischt werden."

Denn durch das Verschwinden des Kabeljaus hat sich das Kräfteverhältnis im Meer grundlegend verändert. Tiefseegarnelen oder Heringe, die früher auf dem Speiseplan des Räubers gestanden haben, vermehrten sich und übernahmen die dominante Rolle. Und so wurden die Jäger von einst zu den Gejagten: Jetzt machen sich Krebse und kleineren Fische über die Eier und Larven des Kabeljaus her.

"Wir lernen gerade, welche Auswirkungen es hat, wenn die Tiere an der Spitze der Nahrungskette verschwinden. Es gibt eine Studie, die sich damit beschäftigt, wie sich Korallenriffe verändern, weil der Mensch die Haie herausholt. Das Ergebnis: Die Artenvielfalt in den Riffen nimmt sofort ab, auch wenn das auf den ersten Blick seltsam erscheint. Verschwinden die große Räuber an der Spitze der Nahrungskette, schadet das dem gesamten Ökosystem."

Dafür gibt es inzwischen überall auf der Welt Beispiele, erklärt Randy Kochevar von der Hopkins Marine Station der Stanford University im kalifornischen Monterey. So profitieren vor der Ostküste der USA die Kuhnasenrochen vom Verschwinden der Haie: Ihre Zahl hat explosionsartig zugenommen, und inzwischen fressen die Rochen die Muschelbänke leer. Allein in der Chesapeake Bay vor Virginia und Maryland vertilgen sie 840.000 Tonnen Muscheln jährlich. Die Fischer konnten 2003 nur noch 300 Tonnen herausholen: eine jahrhundertealte Verdienstquelle, das Sammeln von Pilgermuscheln, lohnt sich nicht mehr. Dabei ist es der Mensch, der den Hai dezimiert.

Eine Winde zieht den zappelnden Hai aus dem Wasser. Er hängt am Haken einer Langleine, mit der die Fischer die Hauptzutat für eine in Asien begehrte Suppe aus dem Meer holen: die Haifischflosse. Weil sich immer mehr Menschen diese knorpelige Spezialität leisten können, hat der Haifang Hochkonjunktur. Die Fischer packen das Tier, zerren es an Deck. Mit Stiefeln treten sie es nieder. Einer der Männer zieht ein scharfes Messer und säbelt zuerst die Rückenflosse ab. Der Hai windet sich. Versucht zu fliehen. Dann sind die Brust- und Bauchflossen weg. Hellrot klaffen die Wunden. Jetzt ist die Schwanzflosse dran. Der blutige Stumpf zappelt. Nun werfen die Fischer den Hai ins Meer zurück. Die Haie sterben qualvoll. Sie können nicht mehr schwimmen, versinken, ersticken.

"Man fängt einen Hai, der vielleicht 100, 200 oder 300 Pfund wiegt, und alles, was man nimmt, sind die Flossen. Die sind wertvoll. Den Rest betrachten die Fischer als Abfall, weil er weniger Geld bringt. Sie wollen ihr ganzes Boot mit den teuren Haifischflossen füllen."

Eine ungeheure Vergeudung, empört sich Stephen Palumbi. Von Verschwendung redet auch Boris Worm, als er auf den Beifang verweist:

"Das sind Arten, denen eigentlich nicht nachgestellt wird, die aber in den Netzen und an den Haken und bei den anderen Fangmethoden mitgefangen werden. Das ist besonders ein Problem bei Meeresschildkröten, Seevögeln, Meeressäugern und das Problem Beifang ist ein ganz fundamentales Problem der Fischerei."

Steve Palumbi:

"Fisch, der nicht für den menschlichen Verzehr taugt, wird einfach über Bord geworfen. Wir holen sehr viel mehr aus den Meeren, als wir verbrauchen."

Das Problem mit dem Beifang wird durch die Fangquote verschärft. Sie regelt nicht, wieviel aus dem Meer gefischt, sondern, wie viel angelandet und verkauft werden darf. Was die Quote übersteigt, wird sterbend ins Meer gekippt. Boris Worm:

"Da kann es auch zu Problemen kommen, wenn man Fische fängt, die wir nutzen können, wo dann aber die Quote schon aufgefüllt ist, dann muss man die zurück ins Meer werfen, und das ist natürlich eine Verschwendung, die wir uns eigentlich nicht leisten können."

Die Technik erlaubt es der Fischereiindustrie, die Meere zu plündern. Während in der Heringsfischerei noch 1930 die Netze per Hand von Segelschiffen ausgeworfen wurden, passen in die Netzen, die heute ins Kielwasser gleiten, zwanzigstöckige Hochhäuser, und schwere Grundschleppnetze durchpflügen den Meeresboden. In der Langleinenfischerei surren bis zu 130 Kilometer lange Leinen mit mehr als 20.000 Köderhaken über die Motorwinden. Für jeden Schwertfisch, der an einem dieser Haken zappelt, wird zusätzlich ein Hai gefangen und später dann zum Sterben ins Wasser geworfen. Auch Meeresschildkröten oder Albatrosse verenden daran. Die Folge des Raubbaus: 1950 fingen die Langleinenfischer auf 100 Haken zehn große Fische. 2003 war es im Durchschnitt nur noch einer - und der wog auch nur noch die Hälfte. Jahr für Jahr verschwinden immer mehr Fischbestände, notiert der Meeresbiologe Boris Worm:

"Den Zusammenbruch an Beständen haben wir festgestellt in diesem Fall an den Fangmengen, die um 90 Prozent oder mehr zurückgingen in diesen Beständen. Daraus haben wir abgeleitet, dass - wenn dieser Trend sich weiterentwickeln würde - dass eben irgendwann keine Bestände mehr da wären, die noch befischt werden könnten."

"This is the Tuna research and conservation center. This is a facility that is run and operated by a collaboration with the Monterey Bay Aquarium and Stanford University."

Randy Kochevar stellt das Forschungszentrum zur Erhaltung des Thunfischs vor, das das Monterey Bay Aquarium zusammen betreibt mit der Hopkins Marine Station der Stanford University. Vor der Tür der schlichten Halle erzählen ein paar Fischerboote von der Vergangenheit der Fisherman‘s Wharf. Über Jahrzehnte wurden hier Schwärme von Sardinen in Dosen verpackt. Diese Sardinenschwärme sind verschwunden, dafür kamen die Touristen. Die berühmte Cannery Row zieht sie an. Zum Forschungszentrum verirren sie sich nicht:

"Das ist eine der wenigen Einrichtungen weltweit, in der wir in einer kontrollierten Umgebung wissenschaftlich mit Blau- und Gelbflossenthunfischen arbeiten können. Wir stehen gerade vor dem größten Bassin. Es ist zehn Meter tief und hat auch einen Durchmesser von zehn Metern. Darin schwimmen ungefähr 30 Blau- und Gelbflossenthunfische, die vor der Küste Südkaliforniens gefangen worden sind."

Die drei bis vier Jahre alten Tiere ziehen ihre Kreise so schnell, dass in der Beckenmitte ein richtiger Wirbel entsteht. Es ist gerade Essenszeit. Alexander Grant-Norden wird sie füttern.

"I am Alexander Grant-Norden, the head aquarist of the Tuna Research and Conservation Lab. I am going to feed the bluefin, yellowfin, skipjack Tuna which are inside this tank here."

Nur dreimal in der Woche bekommen die Fische zu fressen, damit sie weder verfetten, noch das Wasser im Bassin überdüngt wird, erklärt Alexander Grant-Norden bevor er die Leiter hochklettert und mit gefüllten Eimern über einen Holzsteg unter dem Dach läuft, bis er mitten über dem Tank ist: Die Fütterung kann beginnen.

"Are you ready to see this happen?"

Bei dem Pressfutter, das zuerst kommt, hält sich die Begeisterung der Fische noch in Grenzen. Sie haben Hunger, fressen aber unlustig - wie ein Dreijähriger seine Möhren. Als nächster Gang kommen die Kalmare dran. Die sind schon besser - und als es Sardinen gibt, scheint das Wasser zu kochen. Thunfische lieben Sardinen. Für ihr Futter stehen sie im Dienst der Wissenschaft. Mit ihrer Hilfe wird untersucht, wie El Nino-Jahre ihren Organismus beeinflussen. Oder es werden die Operationen erprobt, mit denen wilden Thunfischen Biologger implantiert werden - Hightech-Geräte, mit denen Meerstiere ausgestattet werden, damit sie Daten über ihre Umwelt und ihr Verhalten sammeln. Randy Kochevar:

"Wir fangen einen Thunfisch mit Leine und Haken und dann wird er auf ein besonderes Boot mit einer Klappe gezogen, damit wir den Thunfisch vorsichtig auf das Deck heben können. Sobald er an Bord ist, werden seine Augen mit einem feuchten Tuch bedeckt, und mit Sauerstoff angereichertes Wasser fließt in sein Maul und über seine Kiemen. Bei dieser Prozedur bleibt der Thunfisch erstaunlich ruhig. Je nachdem, welchen Biologger wir benutzen wollen, wird er entweder außen auf der Haut angebracht oder wir setzen ihn innerhalb weniger Minuten chirurgisch ein und vernähen die Wunde wieder. Das Tier wird noch gemessen, und dann darf es zurück ins Meer."

Die aufgesetzten Biologger fallen nach einigen Stunden oder Tage von selbst ab, schwimmen dann auf und senden ihre Daten über Satellit ins Labor. Die implantierten erhalten die Wissenschaftler erst zurück wenn der Thunfisch gefangen worden ist:

"Im Pazifik bekommen wir sehr viel mehr Biologger zurück als erwartet. Die Zahl ist beunruhigend. Die meisten landen innerhalb weniger Wochen wieder hier. "

Darüber, wie viele Biologger zurückkommen, möchte Randy Kochevar lieber nicht reden:

"That is something we don‘t talk about, because it is too high. It is insane."

Mit Hilfe der Biologger wurden in mehreren Zensus-Projekten Daten gewonnen, um bedrohte Tiere besser zu schützen. Kochevar:

"Wenn wir darüber nachdenken, wo wir beispielsweise Meeresschutzgebiete einrichten, damit sie einen möglichst großen Nutzen für den Ozean haben, dann wollen wir die Gebiete finden, in denen das Leben besonders reich ist."

Und dazu wurden Thunfische, Haie, Wale, Seevögel, Seelöwen, See-Elefanten, Robben, ja sogar Kalmare "getagged".

"Wenn wir einen Weißen Hai markieren oder eines der anderen Tiere, können wir seinen Weg verfolgen. Uns interessierte aber nicht nur das Verhalten der einzelnen Tierarten - also wie Haie, Thunfische, Lederschildkröten oder die Dunklen Sturmtaucher das Meer für sich nutzen. Weil wir so viele verschiedene Arten zur gleichen Zeit mit Biologgern versehen haben, konnten wir lernen, wie das Ökosystem funktioniert: Wo die Wasserlöcher sind, die satten Weiden, die Wüsten - und wie die Tiere von Platz zu Platz ziehen."

Solche Informationen brauchen die Meeresbiologen für neue, an die Tierart angepasste Schutzprojekte. Etwa für die vom Aussterben bedrohten Lederschildkröten:

"Wir haben herausgefunden, dass die Lederschildkröten, die wir vor Costa Rica getagged haben, einen ganz bestimmten Korridor benutzen, wenn sie nach der Eiablage ins Meer zurückkehren. Sie schwimmen zu den Galapagos-Inseln, und erst von da aus verteilen sie sich in alle Richtungen. Mit diesem Wissen konnten wir gemeinsam mit Naturschützern ein variables Schutzregime erarbeiten: In der Zeit, in der die Lederschildkröten durch diesen Korridor ziehen, darf dort nicht gefischt werden - und so leben sie dann hoffentlich noch etwas länger."

Tokio. Die Einsatzzentrale einer japanischen Fischereiflottille. Auf einem Monitor flimmern Infrarotaufnahmen eines Wettersatelliten. Die Temperaturverteilung des Mittelmeers. Dort warten die Kapitäne der japanischen Fangschiffe auf ihren Einsatz. Das Satellitenbild soll verraten, wo sich der Thunfisch gerade aufhält. Tokio setzt sich mit dem Schiff in Verbindung, das der richtigen Temperatur am nächsten liegt. Das peilt den Thunfischschwarm mit seinem Sonar an, setzt Kurs und macht langsam Fahrt, während die Langleine abspult. Die Tiere schnappen nach den Ködern, der Haken dringt ins Maul. Er sitzt fest. Jetzt werden sie stundenlang durchs Meer gezerrt. Es soll kein Haken leer bleiben. Die Thunfische versuchen sich zu befreien, zappeln. Sinnlos. Dann wird die Leine eingeholt. Sie rutschen über die Heckrampe des Fabrikschiffes, werden geschlachtet, verpackt und eingefroren. 60.000 Dollar wurden in Japan schon für einen Blauflossen-Thunfisch bezahlt, der als Sushi ein Vielfaches bringt.

Der Blauflossenthunfisch, den sich das japanische Industrieschiff einverleibt, wird in wenigen Jahren kommerziell ausgestorben sein. Das Handelsverbot, auf das auch die Zensus-Wissenschaftler bei der Artenschutzkonferenz in Doha gehofft hatten, kam aus kommerziellem Interesse nicht zustande. Wegen der exorbitanten Gewinne liefen bislang alle Bemühungen ins Leere, den "König der Meere" nachhaltig zu schützen. Randy Kochevar:

"Wenn wir die Wanderwege der Thunfische verstehen lernen, können wir vielleicht wenigstens kritische Lebensräume ausmachen, um sie zu schützen."

Gut gewählte Schutzgebiete und eine gebändigte Fischerei, die zunächst ganz auf den Blauflossenthunfisch verzichtet, das wünscht sich Randy Kochevar. Dann hat der Thunfisch eine Überlebenschance. Aber das Tier ist ein Spekulationsobjekt: Rund die Hälfte des Fangs wird aufgekauft, landet in Gefrierhäusern japanischer Konzerne, um irgendwann fette Gewinne abzuwerfen, erzählt der Biologe. Ob der Blauflossenthunfisch in einem Zukunftsozean eine Rolle spielen wird, ist fraglich. Aber noch gibt Stephen Palumbi die Hoffnung nicht auf, dass auch noch die Enkel der heutigen Fischer mit dem Meer ihr Geld verdienen können. Vor allem wegen der guten Erfahrungen mit Meeresschutzgebieten:

"Seit zehn Jahren werden der Küste Kaliforniens viele kleine Schutzgebiete eingerichtet. In einigen ist die Fischerei vollkommen verboten. Aber in den meisten ist sie in engen Grenzen erlaubt: Aus dem einen können Sardinen geholt werden, aus einem anderen Makrelen, aus wieder einem anderen Algen. In diesen geschützten Zonen reagiert die Natur recht schnell. Schon während der ersten fünf Jahre laufen große Veränderungen ab: Plötzlich gibt es viel mehr Fische, viel mehr Hummer, die Kelpwälder breiten sich aus. In allen Gebieten, die zuvor stark befischt worden sind, erholen sich die Ökosysteme innerhalb von zwei, drei oder fünf Jahren."

Dann geht es vor allem den schnellwüchsigen Arten besser. Die anderen, die alt werden und sich spät fortpflanzen, brauchen länger. Aber mit der Zeit kann sich das verlorene Gleichgewicht erneut einstellen, erläutert Boris Worm:

"Zum Beispiel in Neuseeland hat man gezeigt, dass, wo Gebiete für zehn, 20 Jahre geschützt wurden, dass diese größeren Fische und zum Beispiel auch Hummer zunehmen, und das dazu führt, dass zum Beispiel Seeigel und andere Tiere am Ende der Nahrungskette nicht überhand nehmen, weil die jetzt eben wieder kontrolliert werden von diesen Großfischen."

Und die Schutzzonen strahlen aus: Wo die Fischerei verboten oder stark eingeschränkt ist, vermehren sich die Tiere ungestört, wandern in benachbarte Gebiete ein: Und plötzlich gibt es auch in der Umgebung mehr zu fangen. Wenn dann noch intelligente Fangmethoden eingesetzt würden, sei viel gewonnen, so Boris Worm, und er beschreibt ein Beispiel. Schellfisch und Kabeljau verhalten sich auf der Flucht unterschiedlich. Der Schellfisch versucht, nach oben hin dem Feind zu entkommen, der Kabeljau wählt den Weg nach unten:

"Wenn man das Schleppnetz jetzt also so platziert, dass es nur die Fische, die nach oben schwimmen, abfängt und die anderen durch ein Gitter abgelenkt werden und nicht im Netz enden, dadurch konnte man die Selektivität dieser Schleppnetze um ein Vielfaches erhöhen, so dass jetzt mehr als 90 Prozent des Fangs Schellfisch sind und andere Arten eben aussortiert werden."

So wagte Boris Worm in einer weiteren Zensusstudie dann auch eine hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft: Wenn der Mensch lernt, erholen sich die Bestände - meistens:

"Das sind natürlich gute Neuigkeiten, weil es heißt, dass wir diesen Trend, der über die letzten 50 Jahre festzustellen war, nicht einfach weiter ausgeliefert sind, sondern dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, das umzudrehen und möglicherweise in 50 Jahren besser dastehen könnten, als wir heute dastehen. Das Problem mit dieser optimistischen Vorhersage ist, dass die Weltbevölkerung weiter zunimmt und der Bedarf an Fischereiprodukten weiter zunimmt. Ich habe aber die Hoffnung, dass durch diese positiven Beispiele andere Regionen auch sozusagen inspiriert werden können, diesem Beispiel zu folgen."

Hinweis: An den Osterfeiertagen ist der "Zensus des marinen Lebens" der Gegenstand einer dreiteiligen Serie in "Wissenschaft im Brennpunkt". Der erste Teil Vergangener Reichtum wurde Karfreitag gesendet, der zweite Teil Momentaufnahmen des Jetzt am Ostersonntag.

"Wonach ich suche, das ist hier unten. Vielleicht hast Du es noch nicht zermetzelt."

Ein Schnitt - und dann landet ein Stückchen Qualle unter dem Mikroskop.

"Let‘s see what is inside…"

<object width="420" height="260" data="../themes/dradio/flash/player.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="src" value="../themes/dradio/flash/player.swf"></param><param name="flashvars" value="file=http://www.dradio.de/media/forschak/meereszensus.flv&stretching=uniform&image=http://www.dradio.de/media/forschak/meereszensus_videostart.jpg"></param></object>

Auf einem schwankenden Schiff ist Mikroskopieren nicht ganz einfach. Aber Marsh Youngblouth vom Harbor Branch Oceanographic Institute in Florida hat Erfahrung damit. Er ist auf der Suche nach den Gleichgewichtsorganen einer Tiefseequalle. Jetzt hat er sie gefunden…

"They look like diamonds and they are hexagonal in shape, oblonged, ja, jajajaja. nice…."

Winzige, sechseckige Kalkkristalle, die wie Diamanten aussehen. Was da platt wie ein Pfannkuchen auf dem Labortisch liegt, war noch vor einer Viertelstunde eine Periphylla periphylla: eine leuchtendrote Kronenqualle, die normalerweise in der Tiefsee lebt. Die hier war einmal so groß wie eine Honigmelone. Ein kleineres Exemplar. Schon ist die nächste dran: Marsh Youngblouth untersucht den Mageninhalt:

"Ich schneide nun ihren Magen auf, um zu sehen, was drin ist. Ich schneide geradewegs durch den Mantel und die Tentakel und klappe sie dann auseinander – aber da ist nichts drin."

Bei der zweiten: nichts. Bei der dritten – ein halbverdauter Krill:

"Ich kann die Art nicht mehr bestimmen, weil die Augen fort sind und das meiste des Körpers. Dem Zersetzungsgrad zufolge war dieser Minikrebs mindestens zwei oder drei Stunden im Quallenmagen."

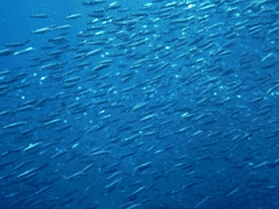

Marsh Youngblouth beschäftigt sich mit Periphylla, weil sie seit Anfang der 1970er Jahre norwegische Fjorde "erobert". Wo sie die Herrschaft übernimmt, lebt nach kurzer Zeit nichts anderes mehr: kein Hering, kein Kabeljau - im dunklen Wasser glühen nur noch Quallen, Millionen und Abermillionen roter Tiefseequallen. Eigentlich hatten die Forscher erwartet, dass diese "Ausbrüche" vorübergehen. Aber wo sich Periphylla festgesetzt hat, bleibt sie - und weil sie im Gegensatz zu den kurzlebigen Flachwasserquallen 25, 30 Jahre alt wird, erwartet inzwischen niemand mehr eine Wende. Die Tiefseequalle Periphylla hat ganze Meeresbuchten erobert. Aber warum? Ist das ein natürliches Phänomen - oder ist das nur ein weiteres Symptom für den inzwischen unübersehbar schädlichen Einfluss des Menschen auf die Ozeane? Nicht allein norwegischen Fjorde haben Probleme mit einer Quallenflut. Oft sind überfischte Meeresgebiete betroffen, weil dort die Fressfeinde der Quallen fehlen.

Die meisten der marinen Ökosysteme stecken in Schwierigkeiten. In den Ozeanen drehen sich Müllstrudel vom Ausmaß eines Kontinents - der größte im Zentralpazifik. Korallenriffe sterben ab. Sauerstofflose Zonen breiten sich aus. In Mittelmeer und Atlantik steht der Blauflossen-Thunfisch vor dem Kollaps. Haiarten verschwinden. Und so lautet eine Frage, die der Zensus der Ozeane stellt: Wer wird morgen in den Meeren leben?

"Wir haben lange nicht geglaubt, dass es möglich ist, dass die Menschen das Meer als Gesamtsystem verändern können. Und das hat sich drastisch verändert, auch durch den Zensus des marine lifes, der eben versucht hat, so ein globales Bild zu erfassen. Und da hat sich gezeigt, dass verschiedene Einflüsse des Menschen wirklich globale Auswirkungen haben und das Meer als Gesamtsystem nicht nur verändern können, sondern stark verändert haben","

erklärt Boris Worm von der Dalhousie University im kanadischen Halifax. Er leitet das Projekt FMAP zur Zukunft der Meerestiere. Der Mensch greift mit Überfischung in die Meere ein, mit Umweltverschmutzung, Meeresversauerung, Klimawandel.

""Auf den Klimawandel werden paradoxerweise die Ökosysteme in den Tropen und an den Polen am empfindlichsten reagieren. Arktische und antarktische Gewässer erwärmen sich schneller als Gewässer sonst auf der Welt, und das schmelzende Eis verändert die Umwelt. Dort leben Organismen, die an Kälte angepasst sind. Wird es in den polaren Regionen wärmer, können sie nicht mehr ausweichen. Die Erwärmung könnte also ganze Ökosysteme zerstören."

Stephen Palumbi, Leiter der Hopkins Marine Station an der Stanford University in Monterey, Kalifornien. In den Tropen werde es vor allem die Lebewesen treffen, die fest sitzen, Die Korallen etwa. Wird es zu warm, stoßen sie ihre Algensymbionten ab: Die Korallen bleichen aus, sterben meistens ab. Inzwischen ist weltweit ein Viertel aller tropischen Riffe tot. Das Kohlendioxid, das der Mensch in die Luft bläst, lässt aber nicht nur die Temperaturen steigen. Es löst sich auch im Meer, bildet im Wasser eine schwache Säure. Palumbi:

"Durch die Meeresversauerung bekommen alle Organismen Probleme, die Kalk für den Aufbau ihres Körpers einsetzen. Es trifft Muscheln, Seeigel, Seesterne, Korallen oder auch Kalkalgen. Wenn durch die Meeresversauerung Planktonorganismen ausfallen, die an der Basis der Nahrungskette stehen, können die Folgen auf alle Ebenen der marinen Ökosysteme durchschlagen."

Wer sich beispielsweise von Kalkalgen ernährt, muss sich entweder umstellen - oder sein Schicksal ist besiegelt. Es kann aber auch ganz unerwartete Effekte geben: So erkennen die Larven der Korallenfische normalerweise ihre Feinde sehr gut und weichen ihnen aus. Aber wenn das Meer nur ein wenig übersäuert ist, verlieren sie diese Fähigkeit - und schwimmen direkt ins Maul ihres Räubers.

Es passiert in jedem Sommer: Plötzlich schwimmen vor der Küste von Texas und Louisiana Scharen von Krabben, Fische und Quallen an der Oberfläche. Sie fliehen - denn ihrem Lebensraum geht die Luft aus. Das Meer ist zur Todeszone geworden - über Tausende von Quadratkilometern hinweg lebt so gut wie nichts mehr: Der Boden ist bedeckt mit Krabbenkadavern, und über allem wuchern Mikrobenmatten. Auch vor der Küste Namibias wächst Jahr für Jahr eine solche Todeszone. Dort scheinen nur noch Quallen zu leben - als "Kakerlaken des Meeres". Es ist niemand mehr da, der sie frisst, und so gehört der Lebensraum ihnen. An südafrikanischen Stränden sollen sogar schon Hummer gesehen worden sein, die auf der Flucht vor dem Erstickungstod im Meer an Land gekommen sind.

"Wenn man die Meere düngt, kann man sie töten. Diesen Preis fordert die Intensivlandwirtschaft: Auf den Feldern landet mehr Dünger, als die Pflanzen brauchen. Irgendwann gelangt der Überschuss im Meer, lässt die Algen blühen. Sterben sie ab, sinken sie zu Boden, zersetzen sich, verbrauchen Sauerstoff. Dafür löst sich giftiger Schwefelwasserstoff im Wasser, Todeszonen breiten sich aus."

1995 waren weltweit 305 Meeresregionen von Sauerstoffarmut betroffen, 2009 waren es über 400, darunter auch das Kattegat vor Norwegen. Der Klimawandel wird diese Todeszonen weiter wachsen lassen, denn im warmen Wasser löst sich weniger Sauerstoff als im kalten. "Wüsten" könnten entstehen:

"Eine Todeszone ist im Grunde eine stinkende Wassermasse, in der es keinen Sauerstoff gibt, sondern nur noch Bakterien. Es gibt keinen Fisch, keine Krabben, keine Seeigel, keine Algen. Nichts, was normalerweise in den Ozeanen lebt."

Trotz Klimawandel und Überdüngung: Noch greift die Menschheit am tiefsten mit der Fischerei in die Weltmeere ein. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es keinen Fleck im Ozean mehr, der nicht von Überfischung betroffen ist. Thunfisch, Schwertfisch, Kabeljau, Heilbutt - eine Zensusstudie aus dem Jahr 2003 stellt fest, dass inzwischen 90 Prozent aller "Top-Raubfische" aus den Meeren verschwunden sind. Boris Worm:

"Das hat wiederum Auswirkungen auf das Gesamtsystem, weil diese Meeresräuber an der Spitze des Nahrungsnetzes stehen und von dort aus die Verteilung anderer Arten stark beeinflussen können."

Der Rückgang der Räuber beeinflusst das gesamte Zusammenspiel, wer wen frisst. Als 1992 nach 500 Jahren Fischerei die Kabeljaubestände vor der kanadischen Küste zusammenbrachen, verloren 30.000 bis 40.000 Menschen über Nacht ihren Job:

"Das war natürlich dramatisch. Seitdem sind die Bestände sehr niedrig, haben sich kaum erholt, obwohl sie nicht befischt werden."

Denn durch das Verschwinden des Kabeljaus hat sich das Kräfteverhältnis im Meer grundlegend verändert. Tiefseegarnelen oder Heringe, die früher auf dem Speiseplan des Räubers gestanden haben, vermehrten sich und übernahmen die dominante Rolle. Und so wurden die Jäger von einst zu den Gejagten: Jetzt machen sich Krebse und kleineren Fische über die Eier und Larven des Kabeljaus her.

"Wir lernen gerade, welche Auswirkungen es hat, wenn die Tiere an der Spitze der Nahrungskette verschwinden. Es gibt eine Studie, die sich damit beschäftigt, wie sich Korallenriffe verändern, weil der Mensch die Haie herausholt. Das Ergebnis: Die Artenvielfalt in den Riffen nimmt sofort ab, auch wenn das auf den ersten Blick seltsam erscheint. Verschwinden die große Räuber an der Spitze der Nahrungskette, schadet das dem gesamten Ökosystem."

Dafür gibt es inzwischen überall auf der Welt Beispiele, erklärt Randy Kochevar von der Hopkins Marine Station der Stanford University im kalifornischen Monterey. So profitieren vor der Ostküste der USA die Kuhnasenrochen vom Verschwinden der Haie: Ihre Zahl hat explosionsartig zugenommen, und inzwischen fressen die Rochen die Muschelbänke leer. Allein in der Chesapeake Bay vor Virginia und Maryland vertilgen sie 840.000 Tonnen Muscheln jährlich. Die Fischer konnten 2003 nur noch 300 Tonnen herausholen: eine jahrhundertealte Verdienstquelle, das Sammeln von Pilgermuscheln, lohnt sich nicht mehr. Dabei ist es der Mensch, der den Hai dezimiert.

Eine Winde zieht den zappelnden Hai aus dem Wasser. Er hängt am Haken einer Langleine, mit der die Fischer die Hauptzutat für eine in Asien begehrte Suppe aus dem Meer holen: die Haifischflosse. Weil sich immer mehr Menschen diese knorpelige Spezialität leisten können, hat der Haifang Hochkonjunktur. Die Fischer packen das Tier, zerren es an Deck. Mit Stiefeln treten sie es nieder. Einer der Männer zieht ein scharfes Messer und säbelt zuerst die Rückenflosse ab. Der Hai windet sich. Versucht zu fliehen. Dann sind die Brust- und Bauchflossen weg. Hellrot klaffen die Wunden. Jetzt ist die Schwanzflosse dran. Der blutige Stumpf zappelt. Nun werfen die Fischer den Hai ins Meer zurück. Die Haie sterben qualvoll. Sie können nicht mehr schwimmen, versinken, ersticken.

"Man fängt einen Hai, der vielleicht 100, 200 oder 300 Pfund wiegt, und alles, was man nimmt, sind die Flossen. Die sind wertvoll. Den Rest betrachten die Fischer als Abfall, weil er weniger Geld bringt. Sie wollen ihr ganzes Boot mit den teuren Haifischflossen füllen."

Eine ungeheure Vergeudung, empört sich Stephen Palumbi. Von Verschwendung redet auch Boris Worm, als er auf den Beifang verweist:

"Das sind Arten, denen eigentlich nicht nachgestellt wird, die aber in den Netzen und an den Haken und bei den anderen Fangmethoden mitgefangen werden. Das ist besonders ein Problem bei Meeresschildkröten, Seevögeln, Meeressäugern und das Problem Beifang ist ein ganz fundamentales Problem der Fischerei."

Steve Palumbi:

"Fisch, der nicht für den menschlichen Verzehr taugt, wird einfach über Bord geworfen. Wir holen sehr viel mehr aus den Meeren, als wir verbrauchen."

Das Problem mit dem Beifang wird durch die Fangquote verschärft. Sie regelt nicht, wieviel aus dem Meer gefischt, sondern, wie viel angelandet und verkauft werden darf. Was die Quote übersteigt, wird sterbend ins Meer gekippt. Boris Worm:

"Da kann es auch zu Problemen kommen, wenn man Fische fängt, die wir nutzen können, wo dann aber die Quote schon aufgefüllt ist, dann muss man die zurück ins Meer werfen, und das ist natürlich eine Verschwendung, die wir uns eigentlich nicht leisten können."

Die Technik erlaubt es der Fischereiindustrie, die Meere zu plündern. Während in der Heringsfischerei noch 1930 die Netze per Hand von Segelschiffen ausgeworfen wurden, passen in die Netzen, die heute ins Kielwasser gleiten, zwanzigstöckige Hochhäuser, und schwere Grundschleppnetze durchpflügen den Meeresboden. In der Langleinenfischerei surren bis zu 130 Kilometer lange Leinen mit mehr als 20.000 Köderhaken über die Motorwinden. Für jeden Schwertfisch, der an einem dieser Haken zappelt, wird zusätzlich ein Hai gefangen und später dann zum Sterben ins Wasser geworfen. Auch Meeresschildkröten oder Albatrosse verenden daran. Die Folge des Raubbaus: 1950 fingen die Langleinenfischer auf 100 Haken zehn große Fische. 2003 war es im Durchschnitt nur noch einer - und der wog auch nur noch die Hälfte. Jahr für Jahr verschwinden immer mehr Fischbestände, notiert der Meeresbiologe Boris Worm:

"Den Zusammenbruch an Beständen haben wir festgestellt in diesem Fall an den Fangmengen, die um 90 Prozent oder mehr zurückgingen in diesen Beständen. Daraus haben wir abgeleitet, dass - wenn dieser Trend sich weiterentwickeln würde - dass eben irgendwann keine Bestände mehr da wären, die noch befischt werden könnten."

"This is the Tuna research and conservation center. This is a facility that is run and operated by a collaboration with the Monterey Bay Aquarium and Stanford University."

Randy Kochevar stellt das Forschungszentrum zur Erhaltung des Thunfischs vor, das das Monterey Bay Aquarium zusammen betreibt mit der Hopkins Marine Station der Stanford University. Vor der Tür der schlichten Halle erzählen ein paar Fischerboote von der Vergangenheit der Fisherman‘s Wharf. Über Jahrzehnte wurden hier Schwärme von Sardinen in Dosen verpackt. Diese Sardinenschwärme sind verschwunden, dafür kamen die Touristen. Die berühmte Cannery Row zieht sie an. Zum Forschungszentrum verirren sie sich nicht:

"Das ist eine der wenigen Einrichtungen weltweit, in der wir in einer kontrollierten Umgebung wissenschaftlich mit Blau- und Gelbflossenthunfischen arbeiten können. Wir stehen gerade vor dem größten Bassin. Es ist zehn Meter tief und hat auch einen Durchmesser von zehn Metern. Darin schwimmen ungefähr 30 Blau- und Gelbflossenthunfische, die vor der Küste Südkaliforniens gefangen worden sind."

Die drei bis vier Jahre alten Tiere ziehen ihre Kreise so schnell, dass in der Beckenmitte ein richtiger Wirbel entsteht. Es ist gerade Essenszeit. Alexander Grant-Norden wird sie füttern.

"I am Alexander Grant-Norden, the head aquarist of the Tuna Research and Conservation Lab. I am going to feed the bluefin, yellowfin, skipjack Tuna which are inside this tank here."

Nur dreimal in der Woche bekommen die Fische zu fressen, damit sie weder verfetten, noch das Wasser im Bassin überdüngt wird, erklärt Alexander Grant-Norden bevor er die Leiter hochklettert und mit gefüllten Eimern über einen Holzsteg unter dem Dach läuft, bis er mitten über dem Tank ist: Die Fütterung kann beginnen.

"Are you ready to see this happen?"

Bei dem Pressfutter, das zuerst kommt, hält sich die Begeisterung der Fische noch in Grenzen. Sie haben Hunger, fressen aber unlustig - wie ein Dreijähriger seine Möhren. Als nächster Gang kommen die Kalmare dran. Die sind schon besser - und als es Sardinen gibt, scheint das Wasser zu kochen. Thunfische lieben Sardinen. Für ihr Futter stehen sie im Dienst der Wissenschaft. Mit ihrer Hilfe wird untersucht, wie El Nino-Jahre ihren Organismus beeinflussen. Oder es werden die Operationen erprobt, mit denen wilden Thunfischen Biologger implantiert werden - Hightech-Geräte, mit denen Meerstiere ausgestattet werden, damit sie Daten über ihre Umwelt und ihr Verhalten sammeln. Randy Kochevar:

"Wir fangen einen Thunfisch mit Leine und Haken und dann wird er auf ein besonderes Boot mit einer Klappe gezogen, damit wir den Thunfisch vorsichtig auf das Deck heben können. Sobald er an Bord ist, werden seine Augen mit einem feuchten Tuch bedeckt, und mit Sauerstoff angereichertes Wasser fließt in sein Maul und über seine Kiemen. Bei dieser Prozedur bleibt der Thunfisch erstaunlich ruhig. Je nachdem, welchen Biologger wir benutzen wollen, wird er entweder außen auf der Haut angebracht oder wir setzen ihn innerhalb weniger Minuten chirurgisch ein und vernähen die Wunde wieder. Das Tier wird noch gemessen, und dann darf es zurück ins Meer."

Die aufgesetzten Biologger fallen nach einigen Stunden oder Tage von selbst ab, schwimmen dann auf und senden ihre Daten über Satellit ins Labor. Die implantierten erhalten die Wissenschaftler erst zurück wenn der Thunfisch gefangen worden ist:

"Im Pazifik bekommen wir sehr viel mehr Biologger zurück als erwartet. Die Zahl ist beunruhigend. Die meisten landen innerhalb weniger Wochen wieder hier. "

Darüber, wie viele Biologger zurückkommen, möchte Randy Kochevar lieber nicht reden:

"That is something we don‘t talk about, because it is too high. It is insane."

Mit Hilfe der Biologger wurden in mehreren Zensus-Projekten Daten gewonnen, um bedrohte Tiere besser zu schützen. Kochevar:

"Wenn wir darüber nachdenken, wo wir beispielsweise Meeresschutzgebiete einrichten, damit sie einen möglichst großen Nutzen für den Ozean haben, dann wollen wir die Gebiete finden, in denen das Leben besonders reich ist."

Und dazu wurden Thunfische, Haie, Wale, Seevögel, Seelöwen, See-Elefanten, Robben, ja sogar Kalmare "getagged".

"Wenn wir einen Weißen Hai markieren oder eines der anderen Tiere, können wir seinen Weg verfolgen. Uns interessierte aber nicht nur das Verhalten der einzelnen Tierarten - also wie Haie, Thunfische, Lederschildkröten oder die Dunklen Sturmtaucher das Meer für sich nutzen. Weil wir so viele verschiedene Arten zur gleichen Zeit mit Biologgern versehen haben, konnten wir lernen, wie das Ökosystem funktioniert: Wo die Wasserlöcher sind, die satten Weiden, die Wüsten - und wie die Tiere von Platz zu Platz ziehen."

Solche Informationen brauchen die Meeresbiologen für neue, an die Tierart angepasste Schutzprojekte. Etwa für die vom Aussterben bedrohten Lederschildkröten:

"Wir haben herausgefunden, dass die Lederschildkröten, die wir vor Costa Rica getagged haben, einen ganz bestimmten Korridor benutzen, wenn sie nach der Eiablage ins Meer zurückkehren. Sie schwimmen zu den Galapagos-Inseln, und erst von da aus verteilen sie sich in alle Richtungen. Mit diesem Wissen konnten wir gemeinsam mit Naturschützern ein variables Schutzregime erarbeiten: In der Zeit, in der die Lederschildkröten durch diesen Korridor ziehen, darf dort nicht gefischt werden - und so leben sie dann hoffentlich noch etwas länger."

Tokio. Die Einsatzzentrale einer japanischen Fischereiflottille. Auf einem Monitor flimmern Infrarotaufnahmen eines Wettersatelliten. Die Temperaturverteilung des Mittelmeers. Dort warten die Kapitäne der japanischen Fangschiffe auf ihren Einsatz. Das Satellitenbild soll verraten, wo sich der Thunfisch gerade aufhält. Tokio setzt sich mit dem Schiff in Verbindung, das der richtigen Temperatur am nächsten liegt. Das peilt den Thunfischschwarm mit seinem Sonar an, setzt Kurs und macht langsam Fahrt, während die Langleine abspult. Die Tiere schnappen nach den Ködern, der Haken dringt ins Maul. Er sitzt fest. Jetzt werden sie stundenlang durchs Meer gezerrt. Es soll kein Haken leer bleiben. Die Thunfische versuchen sich zu befreien, zappeln. Sinnlos. Dann wird die Leine eingeholt. Sie rutschen über die Heckrampe des Fabrikschiffes, werden geschlachtet, verpackt und eingefroren. 60.000 Dollar wurden in Japan schon für einen Blauflossen-Thunfisch bezahlt, der als Sushi ein Vielfaches bringt.

Der Blauflossenthunfisch, den sich das japanische Industrieschiff einverleibt, wird in wenigen Jahren kommerziell ausgestorben sein. Das Handelsverbot, auf das auch die Zensus-Wissenschaftler bei der Artenschutzkonferenz in Doha gehofft hatten, kam aus kommerziellem Interesse nicht zustande. Wegen der exorbitanten Gewinne liefen bislang alle Bemühungen ins Leere, den "König der Meere" nachhaltig zu schützen. Randy Kochevar:

"Wenn wir die Wanderwege der Thunfische verstehen lernen, können wir vielleicht wenigstens kritische Lebensräume ausmachen, um sie zu schützen."

Gut gewählte Schutzgebiete und eine gebändigte Fischerei, die zunächst ganz auf den Blauflossenthunfisch verzichtet, das wünscht sich Randy Kochevar. Dann hat der Thunfisch eine Überlebenschance. Aber das Tier ist ein Spekulationsobjekt: Rund die Hälfte des Fangs wird aufgekauft, landet in Gefrierhäusern japanischer Konzerne, um irgendwann fette Gewinne abzuwerfen, erzählt der Biologe. Ob der Blauflossenthunfisch in einem Zukunftsozean eine Rolle spielen wird, ist fraglich. Aber noch gibt Stephen Palumbi die Hoffnung nicht auf, dass auch noch die Enkel der heutigen Fischer mit dem Meer ihr Geld verdienen können. Vor allem wegen der guten Erfahrungen mit Meeresschutzgebieten:

"Seit zehn Jahren werden der Küste Kaliforniens viele kleine Schutzgebiete eingerichtet. In einigen ist die Fischerei vollkommen verboten. Aber in den meisten ist sie in engen Grenzen erlaubt: Aus dem einen können Sardinen geholt werden, aus einem anderen Makrelen, aus wieder einem anderen Algen. In diesen geschützten Zonen reagiert die Natur recht schnell. Schon während der ersten fünf Jahre laufen große Veränderungen ab: Plötzlich gibt es viel mehr Fische, viel mehr Hummer, die Kelpwälder breiten sich aus. In allen Gebieten, die zuvor stark befischt worden sind, erholen sich die Ökosysteme innerhalb von zwei, drei oder fünf Jahren."

Dann geht es vor allem den schnellwüchsigen Arten besser. Die anderen, die alt werden und sich spät fortpflanzen, brauchen länger. Aber mit der Zeit kann sich das verlorene Gleichgewicht erneut einstellen, erläutert Boris Worm:

"Zum Beispiel in Neuseeland hat man gezeigt, dass, wo Gebiete für zehn, 20 Jahre geschützt wurden, dass diese größeren Fische und zum Beispiel auch Hummer zunehmen, und das dazu führt, dass zum Beispiel Seeigel und andere Tiere am Ende der Nahrungskette nicht überhand nehmen, weil die jetzt eben wieder kontrolliert werden von diesen Großfischen."

Und die Schutzzonen strahlen aus: Wo die Fischerei verboten oder stark eingeschränkt ist, vermehren sich die Tiere ungestört, wandern in benachbarte Gebiete ein: Und plötzlich gibt es auch in der Umgebung mehr zu fangen. Wenn dann noch intelligente Fangmethoden eingesetzt würden, sei viel gewonnen, so Boris Worm, und er beschreibt ein Beispiel. Schellfisch und Kabeljau verhalten sich auf der Flucht unterschiedlich. Der Schellfisch versucht, nach oben hin dem Feind zu entkommen, der Kabeljau wählt den Weg nach unten:

"Wenn man das Schleppnetz jetzt also so platziert, dass es nur die Fische, die nach oben schwimmen, abfängt und die anderen durch ein Gitter abgelenkt werden und nicht im Netz enden, dadurch konnte man die Selektivität dieser Schleppnetze um ein Vielfaches erhöhen, so dass jetzt mehr als 90 Prozent des Fangs Schellfisch sind und andere Arten eben aussortiert werden."

So wagte Boris Worm in einer weiteren Zensusstudie dann auch eine hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft: Wenn der Mensch lernt, erholen sich die Bestände - meistens:

"Das sind natürlich gute Neuigkeiten, weil es heißt, dass wir diesen Trend, der über die letzten 50 Jahre festzustellen war, nicht einfach weiter ausgeliefert sind, sondern dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, das umzudrehen und möglicherweise in 50 Jahren besser dastehen könnten, als wir heute dastehen. Das Problem mit dieser optimistischen Vorhersage ist, dass die Weltbevölkerung weiter zunimmt und der Bedarf an Fischereiprodukten weiter zunimmt. Ich habe aber die Hoffnung, dass durch diese positiven Beispiele andere Regionen auch sozusagen inspiriert werden können, diesem Beispiel zu folgen."

Hinweis: An den Osterfeiertagen ist der "Zensus des marinen Lebens" der Gegenstand einer dreiteiligen Serie in "Wissenschaft im Brennpunkt". Der erste Teil Vergangener Reichtum wurde Karfreitag gesendet, der zweite Teil Momentaufnahmen des Jetzt am Ostersonntag.