"Es bleibt uns nur übrig, die Dinger bis unter die Erde zu bringen, also endzulagern, mehrere hundert Meter tief und wartungsfrei."

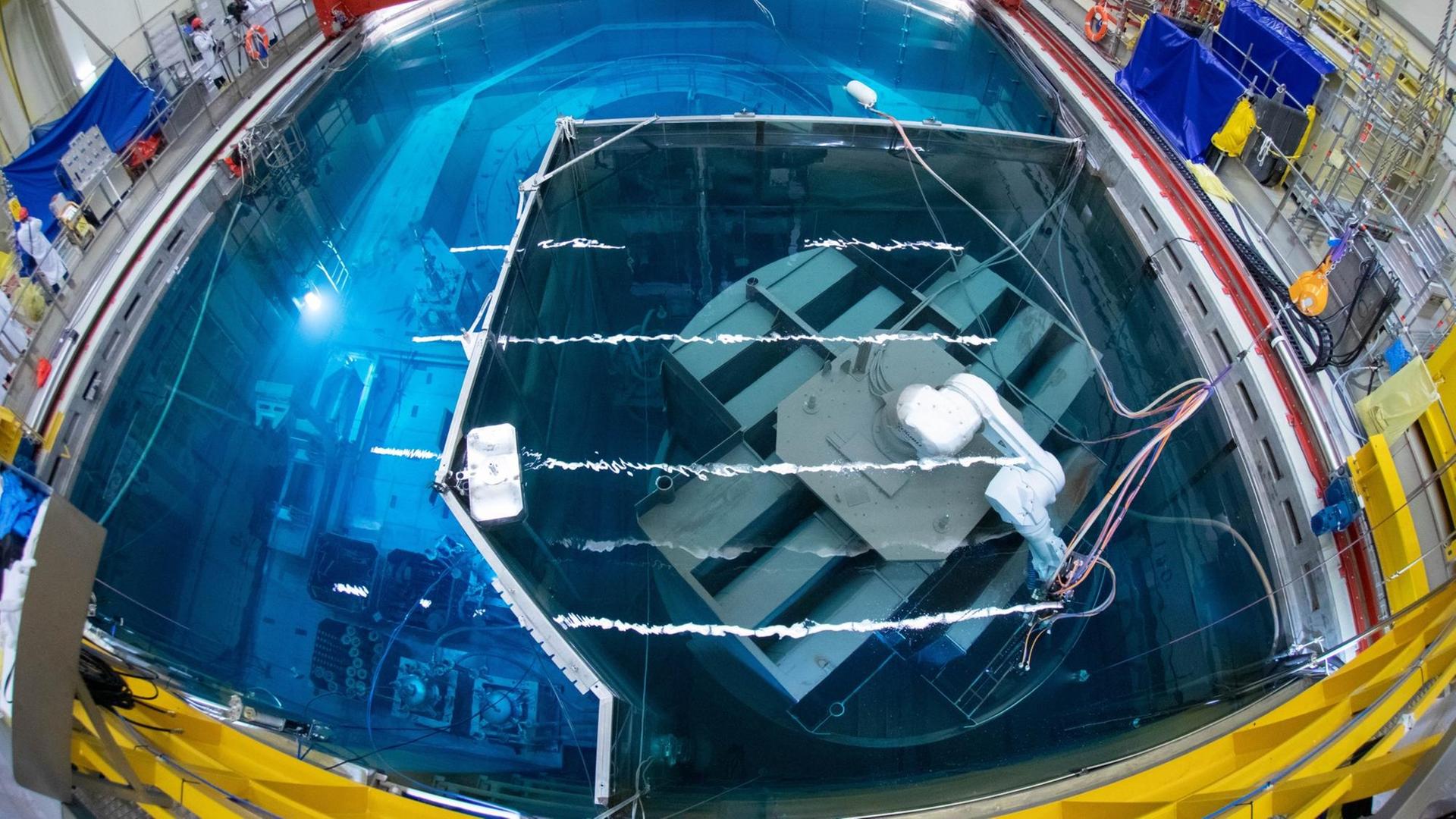

27.000 Kubikmeter Kernbrennstoffe in rund 1.900 Behältern sind das Erbe von einem halben Jahrhundert Atomstrom in Deutschland. Ein Erbe, das für eine Million Jahre sicher untergebracht werden muss. Für Steine ist eine Million Jahre nichts – für Menschen eine nicht vorstellbare Ewigkeit. Eine Million Jahre – das ist länger, als es Homo sapiens gibt.

Gorleben - eine Geschichte des Scheiterns

Die Endlagersuche in Deutschland ist eine Geschichte des Scheiterns, das seit dem 22. Februar 1977 mit dem Namen "Gorleben" verknüpft ist: An jenem Faschingsdienstag vor 44 Jahren verkündete der damalige niedersächsische Ministerpräsident Ernst Albrecht, Gorleben werde als Standort eines "nuklearen Entsorgungszentrums" geprüft:

"Es handelt sich nicht um eine Vorentscheidung über den Bau einer solchen Anlage. Es handelt sich ausschließlich darum, dass nun ein geregeltes Verfahren der Prüfung aller Probleme, die mit einer solchen Entsorgungsanlage verbunden sind, in Gang kommt."

Der Widerstand formierte sich umgehend, berichtete seinerzeit die "Tagesschau": "Aus Protest gegen die Entscheidung der niedersächsischen Landesregierung, in Gorleben ein Gelände für eine atomare Entsorgungsanlage anzubieten, demonstrierten heute rund 300 Menschen in dem niedersächsischen Dorf. Mit Transparenten wiesen sie auf die Gefahren von atomarem Müll hin."

Keine drei Wochen später zog es Tausende Demonstranten aus dem ganzen Bundesgebiet in den Landkreis Lüchow-Dannenberg.

Vier Jahrzehnte unversöhnliche Debatten

Mehr als vier Jahrzehnte blieben die Debatten unversöhnlich. Allerdings gab es Versuche, das Problem anzugehen. Etwa den AkEnd, den Arbeitskreis Auswahlverfahren Endlagerstandorte, den der damalige Umweltminister Jürgen Trittin 1999 ins Leben gerufen hatte. Ein Gremium von Fachleuten sollte wissenschaftlich fundierte Kriterien für die Suche aufstellen. Am 17. Dezember 2002 übergab der AkEnd seinen Bericht an Jürgen Trittin – und dieser Bericht, er verschwand in der Schublade.

2013 beschlossen Bundestag und Bundesrat einen Neustart, der 2017 im Standortauswahlgesetz mündete. Mit Ausnahme der Linken gaben die Politiker aller Fraktionen im Bundestag grünes Licht, und es passierte auch den Bundesrat. Ziel des Standortsuchgesetzes: das Endlager mit der bestmöglichen Sicherheit zu finden.

Vorgaben für eine Million Jahre Sicherheit

Dazu gibt es eine Reihe von Vorgaben, erläutert Michael Sailer, bis zu seinem Ruhestand 2019 Vorstandssprecher des Ökoinstituts e.V. und international anerkannter Atomexperte:

"Erstens die Abfälle aus Deutschland müssen in deutsches Endlager. Zweitens muss das Endlager alles aufnehmen können, was wir haben, unter extrem sicheren Bedingungen. Es muss aber, so lange eingelagert wird, falls dort Fehler auftreten, auch wieder zurückgeholt werden können. Wenn alles reingefüllt ist, muss das Endlager sicher verschlossen werden und das sicher verschlossene Endlager darf keiner Wartungen mehr bedürfen."

Denn für Wartung muss Geld da sein – und verantwortliche Stellen, die sich kümmern. "Das geht über die viele Jahrzehnttausende bis Jahrmillionen sowieso nicht."

Salzstock, Tonstein oder Kristallingestein?

Ein auf eine Million Jahre sicheres Endlager muss Eiszeiten überstehen, Überschwemmungen, Kriege. Nichts, was an der Oberfläche passiert, darf es beeinträchtigen. Das Wirtsgestein kann ein Salzstock sein, aber auch flach lagernde Salzschichten. Die zweite potentielle Endlagerformation ist Tonstein. Auf ihn setzen Frankreich oder die Schweiz. Die dritte ist Kristallingestein, die Wahl in Schweden und Finnland.

"Dadurch, dass wir von allen drei Gestein viele Orte haben, ist es auch sinnvoll, bei allen drei Gesteinen zu gucken und dann zu vergleichen, was insgesamt unter den Sicherheitsgesichtspunkten für die nächste Million Jahre das Beste ist unter den besten von den drei Wirtsgesteinen."

Doch wie lässt sich der im Gesetz geforderte Nachweis, dass ein Endlager über eine Million Jahre hinweg sicher ist, überhaupt führen? Gerhard Enste von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover: "Man schließt ja aus der strukturgeologischen Entwicklung einer Region oder eines Standortes auf die Langzeitsicherheit, auf die eine Million Jahre."

Wichtig dabei wird, wie alt die Gesteine sind oder ob es in der Region tektonische Bewegungen gibt, die dem Endlager schaden können. "Also haben wir stabile Verhältnisse über die letzten 20 Millionen Jahre gehabt oder 10 Millionen Jahre gehabt, kann man natürlich auch prognostizieren, dass es für die nächsten eine Million Jahre ähnlich sein wird und es keine großen Veränderungen geben wird."

Standortauswahl mit Öffentlichkeitsbeteiligung

Was die Geologie angeht, lassen sich Fragen klären. Doch – wie auch die Corona-Pandemie lehrt – es geht um mehr als Naturwissenschaften. Steffen Kanitz, Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE:

"Das gesamte Standortauswahlverfahren ist ja ein Verfahren, das aus den Fehlern der Vergangenheit lernt. Also wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben zu glauben, nur, weil es feste Kriterien mit festen Werten gibt, spielt der Faktor Mensch keine Rolle. Das tut er. Und wir müssen insofern sicherstellen, dass das immer durch eine Qualitätssicherung geht, die zum einen intern durch unterschiedliche Bearbeiter funktioniert, aber auch extern durch Fachleute. Aber vor allem eben auch durch die Beteiligungsformate."

Das 2017 neu aufgelegte Verfahren soll sozusagen mit eingebetteter Öffentlichkeitsbeteiligung laufen. Die Suche läuft in ganz Deutschland. Deshalb begann sie 2017 mit der sprichwörtlichen weißen Karte – also ohne Vorgaben.

Ungeeignete Gebiete sind bereits aussortiert

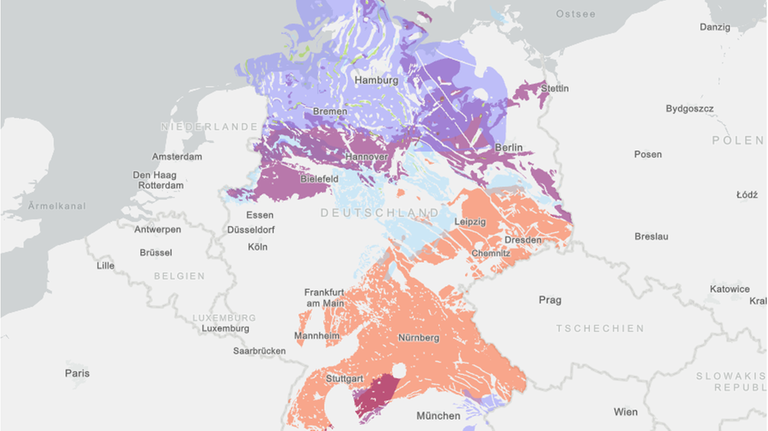

Berlin, der 28. September 2020. Stefan Studt, der Vorsitzende der Bundesgesellschaft für Endlagerung – kurz BGE – stellt den Zwischenbericht "Teilgebiete" vor. Das erste Etappenziel ist erreicht: Ungeeignete Gebiete sind aussortiert: "Wenn wir heute diese weiße Landkarte bunt einfärben, geschieht dies in der ersten Hälfte von Phase eins auf Basis von geologischen Daten."

Rosa, blau, lila, purpur: Auf der geologischen Karte, die vorgestellt wird, verraten die Farben, wo tief im Untergrund die drei möglichen Wirtsgesteine liegen. Und wo es gleichzeitig nie Bergbau gab und seit einer Million Jahre keinen Vulkanismus, wo keine Erdbeben drohen und kein junges Grundwasser fließt. Alles Ausschlusskriterien für einen Standort. BGE-Geschäftsführer Steffen Kanitz:

"Auf Basis dieser Daten haben wir 90 Teilgebiete ermittelt. Davon neun im Tongestein, sieben Teilgebiete im kristallinen Wirtsgestein und 74 Teilgebiete im Steinsalz." Teilgebiete: So heißen gerade die Regionen, in denen sich irgendwo das bestgeeignete Endlager verbirgt. "Insgesamt bedecken sie eine Fläche von 54 Prozent der Bundesrepublik." 54 Prozent – das sind 240.874 Quadratkilometer. "Der Salzstock Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kein Teilgebiet."

Gorleben ist als Standort ausgeschieden

Nach mehr als 40 Jahren Streit und Investitionen von rund 1,8 Milliarden Euro in die Erkundung, ist der Zankapfel raus. Warum Ernst Albrecht 1977 Gorleben ausgewählt hat, konnte nicht einmal ein Untersuchungsausschuss im Bundestag klären. Geologische Argumente jedenfalls scheinen nicht zentral gewesen zu sein. Aus Kabinettsunterlagen und Zeitzeugeninterviews geht hervor, dass ein Wunsch eine gewichtige Rolle gespielt haben dürfte: die strukturschwache Region zu fördern. An drei Seiten von der DDR umgeben, lag Lüchow-Dannenberg am Ende der Welt. Die Bundesregierung war skeptisch: Was könnte im Kriegsfall geschehen? Doch kerntechnische Anlagen liegen oft in Grenznähe, auch das DDR-Endlager Morsleben.

Dass Gorleben direkt zu Beginn des neuen Verfahrens ausgeschieden ist, liegt schlicht an der in das Gesetz eingeflossenen politischen Forderung, nicht ein sicheres Endlager zu finden, sondern das mit der bestmöglichen Sicherheit. Es gibt beispielsweise etwa 60 Salzstöcke, die von mächtigeren Sedimentschichten überlagert werden – sprich: Ihr schützendes Deckgebirge ist besser. Platz 1 war nicht mehr möglich, also raus. Nein, mit Politik hätte die Entscheidung nichts zu tun gehabt, betont Steffen Kanitz von der Bundesgesellschaft für Endlagerung BGE:

"Das Gesetz sagt sehr klar in diesem frühen Stadium: Dort, wo ihr eine Eingrenzung vornehmen könnt und das ist ja bei 54 Prozent der Bundesrepublik noch nicht wahnsinnig viel, dort tut das bitte auch."

Zweite Etappe: Einengung auf "Standortregionen"

Schließlich ist es schon schwierig genug, aus den 240.874 Quadratkilometer Teilgebieten die Regionen herauszufiltern, die eine nähere Betrachtung lohnen: die sogenannten Standortregionen. BGE-Vorsitzender Stefan Studt: "Das Ziel muss sein, es räumlich deutlich einzuengen. Also die Zahl der Standortregionen wird deutlich geringer sein als die Zahlen der Teilgebiete, die wir jetzt ausgewiesen haben."

Schließlich geht es in der zweiten Suchphase um die übertägige Erkundung: vor allem geophysikalische Methoden. Etwa die 3-D-Seismik, bei der der Untergrund mit Vibrationsfahrzeugen oder kleinen Sprengladungen – wie bei einer Computertomographie – dreidimensional durchleuchtet wird. Klaus-Jürgen Röhlig von der Technischen Universität Clausthal:

"Das kostet eine Menge Geld. Das kostet auch Kapazität. Es sind ja nicht beliebig viele Firmen am Markt, die das können. Das heißt, man steht jetzt vor der Riesenherausforderung, von diesen 54 Prozent auf eine deutlich geringere Zahl runterzukommen."

Untersuchung mit 3D-Seismik wird aufwendig

In der Schweiz waren die Gebiete, die letztendlich obertägig mit 3-D-Seismik untersucht wurden, höchstens zehn mal zehn Kilometer groß. Deshalb wäre eine Fläche von zehn Prozent der Bundesrepublik schon sehr viel, urteilt Jürgen Röhlig: "Meine Tendenz wäre eher Richtung fünf oder sogar drei. Man muss ja auch sehen: Je weniger Prozent, desto gründlicher können Sie den Untergrund letztendlich untersuchen. Und das ist dann auch wieder qualitätsfördernd."

Doch wie engt man 240.874 Quadratkilometer auf eine ausreichend kleine Fläche ein? Steffen Studt: "Geprüft wird jetzt die Auslegung des Endlagers im Sinne der räumlichen Erstreckung, der Barrieren, die maximale Größe eines Endlagerbergwerks inklusive Tiefenlage. Es bleibt weiterhin eine Arbeit, die wir anhand nur von geologischen Daten machen. Aber die geologischen Daten werden wir natürlich auch noch einmal anders betrachten an der Stelle."

Es geht um Fragen wie die, ob das Wirtsgestein mindestens 300, aber nicht unter 1.500 Meter tief liegt. Oder ob das Wirtsgestein groß genug für ein – je nachdem, ob es Salz wird, Kristallin oder Ton – drei, fünf oder zehn Quadratkilometer großes Endlager. Und ist die Endlagerformation mächtig genug, um die Radionuklide einzuschließen? Mindestens 100 Meter verlangt das Gesetz.

Vorhandene geologische Daten sind heterogen

Die Suchgebiete auf wenige zehntausend Quadratkilometer Flächen zu reduzieren, ist alles andere als trivial. Längst nicht alle Daten liegen elektronisch vor. Was auf Papier ist, wird digitalisiert. Und die Datensätze, sie sind heterogen. Salz war wirtschaftlich interessant, auch wegen der Erdöllagerstätten. Es wurde gebohrt, seismische Erkundungen durchgeführt. Deshalb ist die Datenlage recht gut, auch wenn vieles Jahrzehnte alt ist und nicht unbedingt dem Stand von Wissenschaft und Technik entspricht.

Ganz anders bei Tonstein oder Kristallin. Da weiß man meist wenig darüber, wie es in ein paar hundert Metern Tiefe aussieht. Dann sollen Referenzdatensätze helfen. Sprich: Es werden Annahmen über die Eigenschaften des Gesteins gemacht, etwa wie Risse darin verheilen. Trotz heterogener Datensätzen die Regionen mit den besten Aussichten zu bestimmen, ist eine Herausforderung. Vor allem, wenn man eine sehr kritische Öffentlichkeit von den Ergebnissen überzeugen will und muss.

Die Finnen haben ihre Endlagersuche bereits abgeschlossen: Bei dem Kernkraftkomplex Olkiluoto läuft die Inbetriebnahme. In Schweden soll der hochradioaktive Atommüll im 140 Kilometer nördlich von Stockholm gelegenen Forsmark enden. In beiden Ländern ist Kristallin das Wirtsgestein. Der Sicherheitsnachweis läuft nur über 100.000 Jahre. Die im deutschen Gesetz geforderte Million Jahre lassen sich im Kristallin nur erfüllen, wenn es unter Ton- oder Salzschichten liegt, die auf lange Sicht übernehmen. Doch dann gerät man schnell in Tiefen, die zu groß sind für ein Endlager.

Felslabor für die Tonstein-Forschung

Auch wenn die Bundesgesellschaft für Endlagerung erklärt, bei der Entscheidung über das Wirtsgestein sei alles offen: Weil Kristallin also schwierig und Salz als Wirtsgestein nach Gorleben und den Skandalen um das Forschungsbergwerk Asse gesellschaftlich und politisch eher tot sein dürfte, scheint vieles für Tonstein zu sprechen. Grund genug, sich ihn näher anzusehen: in St. Ursanne, eine mittelalterliche Kleinstadt, eine Stunde Zugfahrt von Basel entfernt. St. Ursanne ist Standort des Felslabors Mont Terri, in dem Gruppen aus neun Nationen erforschen, wie ein Endlager im Tonstein funktionieren dürfte.

Paul Bossert vom Schweizerischen Geologischen Landesdienst Swisstopo ist Direktor von Mont Terri: "Ursprünglich hat die Schweiz noch völlig auf das Kristallin gesetzt. Der Paradigmenwechsel kam dann so in den frühen 2000er Jahren, wo man eben auch im Felslabor Mont Terri die Tongesteine untersucht hat. Man hat gesehen, dass die recht homogen sind, dass man Aussagen extrapolieren kann, ganz im Gegensatz zu Kristallin. Wenn Sie hier einen Test machen, sagen wir, wie durchlässig ist das Gestein, dann gilt es auch noch hundert Meter seitlich, zehn Kilometer; aber auch hundert Kilometer. Da können Sie eine Prognose machen. Und das ist ein großer Vorteil von diesem Tongestein."

Das Felslabor liegt 300 Meter tief im Inneren des Mont Terri, des Hausbergs von St. Ursanne. "Jetzt fahren wir von Süden rein und werden durch all‘ diese kalkhaltigen Einheiten durchfahren, bis wir in den Faltenkern des Mont Terri reinkommen, und der Faltenkern, das ist der Opalinuston."

Überreste aus einem 170 Millionen Jahre alten Meer

Der Opalinuston ist das schweizerische Wirtsgestein. Ihren Namen verdankt die Formation Ammoniten, die vor mehr als 170 Millionen Jahren durch ein warmes, seichtes Meer schwammen. An seinem Grund sammelten sich Tonminerale zu mächtigen Schichten an, die nun – zu Tonstein geworden – den stark strahlenden und Wärme produzierenden Atommüll für die Ewigkeit sicher umschließen sollen.

"Hier sehen Sie keinen experimentellen Aufbau, keine Instrumentierung, keine Spezialfälle, sondern dieses Fenster zeigt einfach nur die Opalinustonformation." Ben Laurich von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover. Auch die BGR ist in Mont Terri dabei. Schließlich gibt es in Nord- und Süddeutschland große Gebiete, in denen für die Endlagerung interessante Tonsteinschichten vorkommen – darunter auch Opalinuston. "Das ist ein graues Gestein mit einer feinen Schichtung, die ein bisschen so aussieht, als ob das Gestein so fein abblättert."

Der Opalinuston ist brüchig und damit eine Herausforderung, wenn es darum geht, ein sicheres Bergwerk zu errichten. Im Labor verschwindet er fast überall hinter Spritzbeton. "Das das wäre auch in einem Endlager der Fall."

Opalinuston ist wasserdicht - jedenfalls fast

Im Labor schlägt sich der Tonstein bislang gut. So erfüllt er eine wichtige Voraussetzung: Er ist dicht. Mit Radionukliden belastetes Grundwasser bräuchte mehr als 300.000 Jahre, um einen Meter vorzudringen. Wo nichts fließt, wird auch nichts transportiert. Oder jedenfalls: fast nichts. Denn es gibt einen Weg hinaus: die Diffusion über das Porenwasser, erklärt Olivier Leupin von der schweizerischen NAGRA, die für die Erforschung und den Bau des Endlagers zuständig ist. So träge die Diffusion ist, über eine Million Jahre spielt sie eine Rolle.

"Die Lebensdauer von so einem Behälter aus Stahl ist etwa mindestens 10.000 Jahre bis etwa 50.000 Jahre, bis er durchrostet. Dann kommt Porenwasser in Kontakt mit den abgebrannten Brennelementen, und dann startet die Diffusion der Nuklide."

"Katzenstreu" als weitere Barriere

Dann kommt die nach dem Behälter zweite technische Barriere ins Spiel: die Hülle aus Bentonit – ein Gemisch von Tonmineralen, das besonders viel Wasser aufnehmen kann, stark quellfähig und als Katzenstreu bekannt ist. Während der Behälter langsam durchrostet, saugt der Bentonit das Porenwasser aus dem Opalinuston auf, quillt und verschließt schließlich als zähe, klebrige Masse jeden Hohlraum zwischen Behälter und Stollenwand. Diese Bentonithülle fängt schließlich einen Großteil der Radionuklide ab.

"87 Prozent aller Nuklide - gerechnet - werden im Bentonit steckenbleiben. Dann gibt es ein paar, die tatsächlich bis in den Opalinuston rein diffundieren. Aber die allermeisten bleiben dort auch stecken."

Denn Tonminerale sind negativ geladen, so dass positiv geladene Radionuklide wie Uran, Plutonium oder Thorium "kleben" bleiben. Doch negativ geladene bleiben "beweglich". Doch nur bei sehr langlebigen Radionukliden besteht die Chance, dass sie es in Oberflächennähe schaffen. "Es gibt kritische Nuklide wie Chlorid oder Iodid, die nicht zurückgehalten werden, und rein rechnerisch könnten sie die Biosphäre erreichen."

Tonstein darf nicht zu heiß werden

Doch nie in Konzentrationen, dass sie ein Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Allerdings hängt die Sache mit der "Abfangfähigkeit" des Tonsteins davon ab, dass er nicht zu heiß geworden ist. Anders als Salz oder Granit ist Tonstein temperaturempfindlich, das ist seine Achillesferse. Und Endlagerbehälter sind zu Beginn eines: heiß, denn in den ausgedienten Brennelementen laufen die Zerfallsreaktionen weiter. Olivier Leupin:

"Wir stehen hier vor dem Full Scale Emplacement-Experiment, hier haben wir das Nahfeld nachgebildet mit Heizkörpern. Es sind drei Heizkörper." Vor uns – eine Betonwand, die einen Stollen verschließt. Dahinter stehen im Abstand von je drei Metern drei Heizkörper in Form zylinderförmiger Behälternachbauten. Die Heizleistung: 1350 Watt. "Die Temperatur, das kann man am Display ablesen, die ist ungefähr zwischen 130 und 140 Grad."

So heiß kann ein Behälter im Endlager werden. Umhüllt sind die Heizelemente von 80 Zentimetern Bentonit, und 1500 Sensoren erfassen alle möglichen Parameter: Porenwasserdrücke, Temperaturen, Bewegungen im Gestein: Alle Veränderungen, die während der ersten kurzen, aber intensiven Heizphase im System ablaufen. NAGRA-Forscher Patrick Studer: "Im Tongestein, im Opalinuston, wir wissen, was passiert: Der verändert sich mit Hitze, wir wollen den ja nicht brennen. Das heißt, er sollte nicht zu heiß werden."

Größere Abstände zwischen den Atommüllbehältern

Tonsteine dürfen nicht heißer werden, als sie es in ihrer geologischen Geschichte "erlebt" haben. Deshalb müssen die Abstände zwischen den Behälter größer werden – und dementsprechend dann auch die Dimensionen eines Endlagers. Jürgen Hesser von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe BGR: "Also die ganzen Erkenntnisse, die kann man jetzt nicht eins zu eins übertragen auf einen Standort in Deutschland. Was wir hier machen, ist ein Verständnis für die Prozesse, die im Ton ablaufen, und diese Prozesse auch irgendwie abbilden zu können."

Es gehe darum, Erfahrungen zu sammeln und Methoden zu entwickeln, um letztendlich in Deutschland einen potentiellen Standort im Tonstein schnell und fachgerecht untersuchen zu können:

"Wenn es irgendwann in 2030 zu einer untertägigen Erkundung kommen sollte, da kann man nicht sagen: Jetzt müssen wir erst überlegen, was wir messen und wie wir das messen. Nein, wir müssen dann tatsächlich wissen: Nach welchen Kennwerten, nach welchen Schlüsselwerten müssen wir suchen und welche Messtechnik müssen wir einsetzen."

Komplexes Prozedere mit Bürgerbeteiligung

Das Prozedere der Standortsuche ist komplex. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung soll mehrere Standortregionen vorschlagen. Die werden dann zunächst von der Aufsichtsbehörde, dem Bundesamt für die Sicherheit der Nuklearen Entsorgung – kurz BASE – geprüft und anschließend an das Bundesumweltministerium weitergeleitet. Das macht daraus eine Gesetzesvorlage, über die der Bundestag abstimmt. Dann läuft die obertägige Erkundung, und das Prozedere wiederholt sich – mit Vorschlägen für zwei, drei Standorten zur untertägigen Erkundung – mit Bohrungen, aber auch mit einem Bergwerk. Am Ende der dritten Phase – angepeilt ist 2031: der Standortvorschlag – und die Abstimmung im Parlament. Das alles soll transparent sein, partizipativ, wissenschaftsbasiert, selbsthinterfragend, lernend, selbstorganisierend. Die Ansammlung soziologischer Schlagworte ist beeindruckend. Deshalb wird das gesamte Verfahren begleitet von einem Experiment: der eingebetteten Bürgerbeteiligung.

Das Endlagergesetz verlangt den ständigen Dialog mit der Gesellschaft – über das unabhängige "Nationale Begleitgremium" beispielsweise, das die Endlagersuche bürgernah begleiten und dafür sorgen soll, dass alles fair abläuft. Eine weitere Schiene des Dialogs ist die "Fachkonferenz Teilgebiete". Sie soll dazu dienen, dass die Bürger den am 28. September 2020 vorgelegten Zwischenbericht Teilgebiete erörtern und sich einbringen können.

"Die Besonderheit ist bei dieser Fachkonferenz, dass nicht eine Behörde oder ein Unternehmen diese Fachkonferenz veranstaltet, sondern sie wird aus der Mitte der Beteiligten selber organisiert. Das ist ein weiteres Moment, was völlig ungewöhnlich ist und was völlig neue Wege darstellen. Ein Anspruch an alle Seiten", lobt Wolfram König, Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung BASE

Bürger-Fachkonferenzen wegen Corona nur virtuell

Anne-Dore Uthe von der Hochschule Harz in Halberstadt: "Selbstorganisation als innovatives Instrument im Kontext des Standortsuchverfahrens bedeutet, dass die Fachkonferenz ohne bestimmte organisatorische oder rechtliche Verfestigung oder Verselbstständigung auskommen muss."

Uthe ist Mitglied der AG-Vorbereitung, die die wegen der Covid-19-Pandemie nur virtuell ablaufenden Fachkonferenzen vorbereitet. Bei denen können sich alle interessierten Bürger anmelden: Bei der ersten Veranstaltung waren es rund 1600 Teilnehmer. "Die Fachkonferenz Teilgebiete soll den Zwischenbericht an drei Beratungstermin in sechs Monaten erörtern, und bis Ende September 2021 sind die Beratungsergebnisse in einem Bericht strukturiert zu dokumentieren und der BGE vorzulegen."

Im Klartext: Die zwölf Mitglieder der AG-Vorbereitung sollen sichten, auswerten, dokumentieren und strukturieren – und zwar Tausende Seiten an Wortprotokollen, wissenschaftliche Veröffentlichungen, die Ergebnisse von Arbeitsgruppen, Sicherheitsphilosophien, Fragen, Kritikpunkte, Einwände, Kommentierungen, Erwartungen, Forderungen, Stellungnahmen. Das Ergebnis dieser ehrenamtlichen Arbeit soll in einen Vorschlag der BGE einfließen, welche Standortregionen übertägig erkundet werden sollten und was dabei alles zu beachten ist.

"Und mit dieser Übermittlung der Beratungsergebnisse wird die Fachkonferenz Teilgebiete aufgelöst."

Beteiligung auf Augenhöhe oder PR-Maßnahme?

Es ist eine Aufgabe, die sonst ganze Behörden und Heerscharen von Experten aus unterschiedlichen Disziplinen beschäftigen dürfte und die in Rekordzeit erledigt werden muss. Und zu Beginn brauchte es erst einmal Zeit, sich darüber klar zu werden, was "partizipativ, lernend, selbstorganisierend" und die anderen Schlagworte überhaupt in der Praxis bedeuten.

"Es ist generell zu wenig Zeit, in sechs Monaten eine bundesweite Beteiligung zu organisieren, um das sehr komplexe Problem und Thema auf Augenhöhe zu diskutieren und um zu gewährleisten, dass Vertrauen in das Standortsuchverfahren gewonnen werden kann. Wir wissen auch, dass die Fachkonferenz mit ihren Ergebnissen und die Form der Selbstorganisation als Feigenblatt oder als PR-Maßnahme für die Öffentlichkeitsbeteiligung benutzt werden können."

Diese Gefahr ist trotz des sehr großen Engagements aller Beteiligten da. So wundert es nicht, dass Hubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister Bayerns, das Suchverfahren im Deutschlandfunk so kommentierte: "Ich glaube, dass am Ende die Wissenschaft wieder politischen Kriterien ausgesetzt ist."

Zwischenlager müssen bis mindestens 2080 sicher sein

Doch es gibt noch eines zu bedenken: Selbst im besten Fall und ohne Klagen würde der letzte Castorbehälter erst um 2080 umgepackt und ins Endlager geschafft werden. Bis dahin müssen die Zwischenlager betrieben werden. Ganz abgesehen von der technischen Seite, ist ein Zwischenlager nur so lange sicher, wie die Gesellschaft stabil bleibt. Michael Sailer:

"Wenn sie Terroranschläge haben, kann das schief gehen. Wenn Sie eine Kriegssituationen haben, kann das schiefgehen. Oder wenn die Wirtschaft so instabil ist, dass sie einfach die Kraft nicht aufbringt, die Zwischenlager technisch sauber zu unterhalten und zu schützen. Und wenn man sich überlegt, was wäre die letzten 200 Jahre in Deutschland gewesen, in welchen Zeiten hätte das funktioniert, dass die Zwischenlager sicher betrieben wird und in welchen Zeiten nicht, dann findet immer eine ganze Reihe von Zeitperioden in dem entweder die Gesamtsituation total instabil war oder in der Kriegssituation war."

Und wir leben eben nicht in der besten aller Welten, in der sich eine Gesellschaft einmütig ihrer Verantwortung stellt. Die Generation, die die Behälter wirklich unter die Erde bringt, ist noch nicht einmal geboren. Es ist viel Zeit verschwendet worden, ehe die Politik eingesehen hat, dass die Endlagersuche nur gemeinsam mit den Betroffenen gelöst werden kann. In Finnland und Schweden gelang sie auch deshalb, weil die Endlager für die Gebiete handfeste Vorteile haben. Vielleicht sollte eine der Fragen an die Bürger auch lauten: Unter welchen Bedingungen würden Sie ein Endlager akzeptieren?