Der Wolf ist zurück – und das schon länger. Für die einen - vor allem Umweltschützer und Naturfreunde - ist das ein Erfolg des Artenschutzes. Für andere – vor allem Landwirte - ein Alarmsignal.

Und auch die Politik hat das Thema erkannt. Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, den Wolf „umgehend“ ins Jagdrecht aufzunehmen. Außerdem wollen sie einen Vorschlag der EU-Kommission für ein strikteres Vorgehen umsetzen. Der Schutzstatus des Wolfs würde damit von „streng geschützt“ auf „geschützt“ herabgestuft. Auch der Bundesrat forderte die Bundesregierung auf, die rechtlichen Voraussetzungen für einen schnelleren Abschuss von Wölfen zu schaffen.

Inhaltsverzeichnis

Wie viele Wölfe gibt es in Deutschland und Europa und wo leben sie?

Lange Zeit war der Wolf aus Deutschland verschwunden. So verlieren sich die letzten Hinweise auf Wolfsrudel bereits im Jahr 1850. Lediglich vereinzelt gab es immer wieder Nachweise von Tieren, die nach Deutschland einwanderten. Der Wolf wurde dann im Jahr 1990 bundesweit unter gesetzlichen Schutz gestellt. Seitdem ist die Population stark angewachsen.

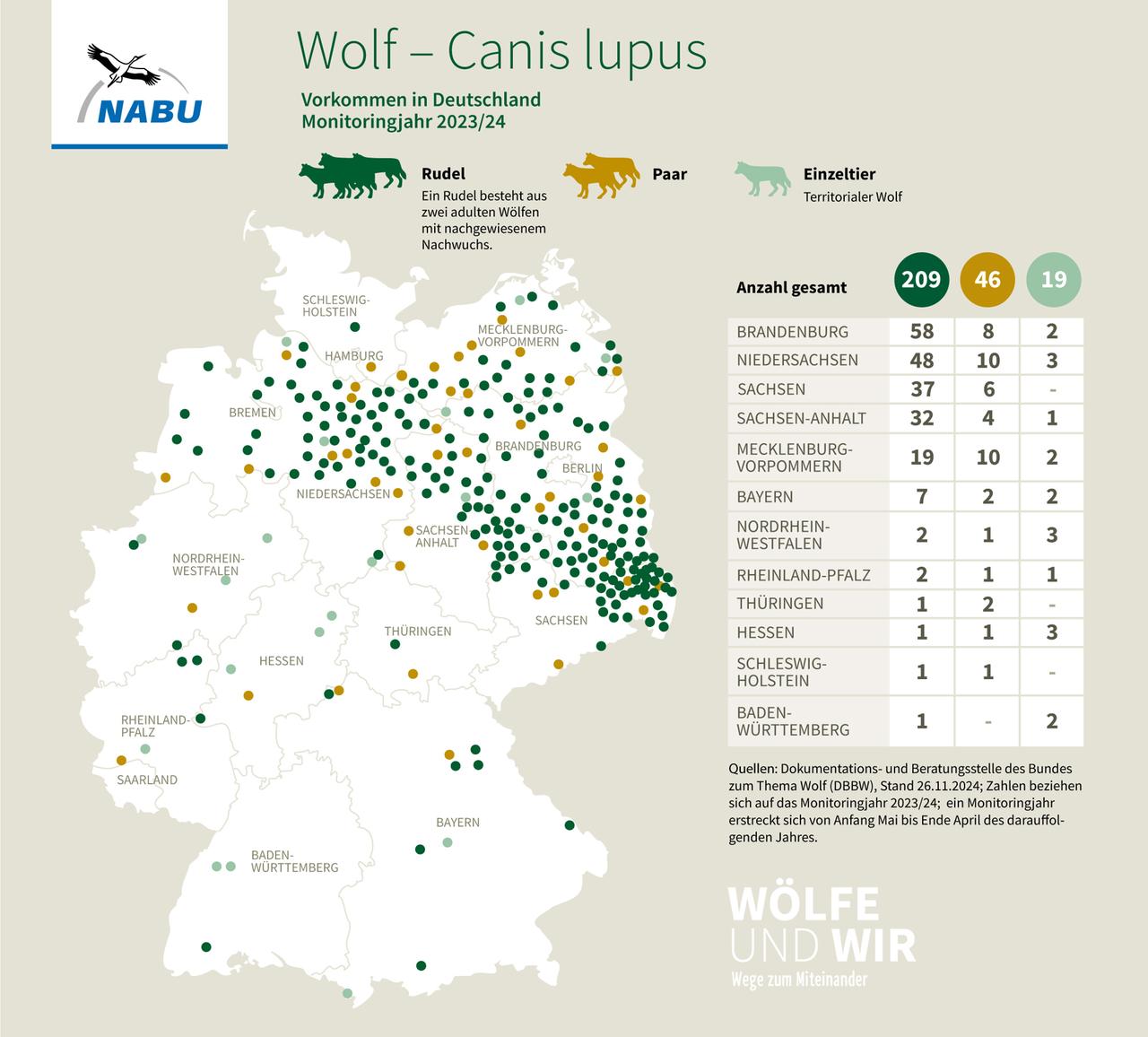

Im Wolfsjahr 2023/24 wurden in Deutschland laut der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) 209 Rudel, 46 Paare und 19 Einzelwölfe nachgewiesen. Zum Vergleich: Im Jahr davor waren es nur 94 Rudel, 10 Paare und 15 sesshafte Einzeltiere. Ein Wolfsjahr reicht von der Geburt der Welpen Ende April bis zum Ende ihres ersten Lebensjahres Anfang Mai.

Die meisten Wölfe leben im Osten Deutschlands und in Niedersachsen. Wie viele Wölfe es insgesamt sind, da gehen die Angaben weit auseinander. Je nachdem, ob man nur erwachsene Wölfe zählt oder auch Jungwölfe. Laut dem Bundesamt für Naturschutz wurden im Monitoring-Jahr 2023/24 in Deutschland 1.601 Wölfe in bestätigten Territorien gezählt. Der Deutsche Bauernverband (DBV) schätzt die Zahl der Wölfe deutlich höher – auf bis zu 3.300 Tiere.

In den europäischen Mitgliedsländern hat sich nach Ansicht von experten die Zahl der Wölfe in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Insgesamt sollen in der EU bis zu 20.300 Wölfe leben - in Bulgarien, Griechenland, Italien, Polen, Rumänien und Spanien jeweils mehr als 1000.

Wie gefährlich sind Wölfe?

Weltweit gab es in den vergangenen 20 Jahren knapp 500 Wolfsangriffe auf Menschen, davon 26 tödliche, der größte Teil allerdings in Zusammenhang mit Tollwut. In Deutschland kam es zu keinen Angriffen auf Menschen. Laut Bundesumweltministerium gab es in der Vergangenheit nur wenige Fälle, in denen gesunde Wölfe einen Menschen angegriffen oder gar getötet haben. Wolfsangriffe auf Menschen lassen sich demnach vor allem auf drei Ursachen zurückführen: Tollwut, Provokation und "Futterkonditionierung".

Der Wolf jagt in der Regel das, was er am leichtesten bekommt: Rehe und Frischlinge, aber eben auch Schafe, Ziegen und Kälber. Ganz selten werden auch Pferde angegriffen. Ein Wolfsrudel besteht in der Regel aus fünf bis zwölf Tieren, die strategisch und arbeitsteilig jagen. Wenn Schafe auf der Weide nicht wegrennen, kann ein Rudel Wölfe bis zu 40 von ihnen reißen.

Laut der DBBW ist die Zahl der Übergriffe und getöteten Nutztiere in den letzten Jahren stetig gestiegen. Im Jahr 2023 wurden über 1.000 Tiere von Wölfen gerissen – vor allem Schafe und Ziegen.

Welchen Schutz genießen Wölfe bisher in Deutschland?

Der Wolf ist in Europa streng geschützt. 1979 wurde er in die Berner Konvention aufgenommen, eine Naturschutzvereinbarung der europäischen Staaten. Hinzu kommt die europäische Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie von 1992, die in Deutschland im Bundesnaturschutzgesetz umgesetzt wird. Demnach ist das Schießen eines Wolfs ein Straftatbestand.

Der vorsätzliche Abschuss eines Wolfs wird in Deutschland mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet. Für den versehentlichen Abschuss kann es eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu sechs Monaten geben.

Der Abschuss eines Wolfes ist laut Umweltministerium nur in Ausnahmefällen möglich – etwa wenn der Wolf sich auffällig gegenüber Menschen verhält. Das gilt auch für Wölfe, die wiederholt empfohlene Herdenschutzmaßnahmen überwunden haben.

Was plant die neue Bundesregierung zum Abschuss von Wölfen?

Seit Jahren ist der Umgang mit Wölfen ein Dauerthema. Der Bundesrat will den Abschuss von Wölfen erleichtern – vor allem zum Schutz von Schafen und Ziegen. Auf Antrag von Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen fordert er die Bundesregierung auf, die rechtlichen Grundlagen für ein regional angepasstes „Bestandsmanagement“ zu schaffen. Wölfe sollen künftig schneller abgeschossen werden dürfen, wenn sie Weidetiere gefährden.

Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD ist bereits vorgesehen, den Schutzstatus des Wolfs zu lockern und ihn ins Jagdrecht aufzunehmen. Jetzt sollen konkrete Schritte folgen.

Auch auf EU-Ebene soll der Umgang mit dem Wolf erleichtert werden. Die EU-Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt, wie der Schutzstatus des Wolfs im Europäischen Naturschutzrecht, der FFH-Richtlinie, abgesenkt werden kann, von „streng geschützt“ auf „geschützt“. Damit wären Wölfe weiterhin geschützt, aber sie könnten in der Praxis einfacher geschossen werden. Vorausgegangen war ein entsprechendes Votum der EU-Staaten auch mit der Stimme Deutschlands.

Wie argumentieren Abschuss-Gegner?

Die Naturschutzverbände Nabu und BUND in Brandenburg sowie der Deutsche Tierschutzbund wenden sich gegen Abschussquoten für Wölfe. Sie sehen die Priorität beim Herdenschutz. „Es ist doch noch gar nicht lange her, dass wir den bei uns einst ausgerotteten Wolf wieder willkommen heißen konnten“, sagte der Nabu-Vorsitzende Björn Ellner. „Wir müssen lernen, miteinander zu leben, anstatt bei auftretenden Problemen gleich wieder zum Jagdgewehr zu greifen.“

Eine Entnahme von Wölfen führe nicht zu weniger Weidetier-Rissen, sagte BUND-Landesgeschäftsführer Axel Kruschat. Ein Lichtblick im Passus des Koalitionsvertrages sei dagegen die geplante Unterstützung für den Herdenschutz.

Moritz Klose vom WWF verweist darauf, dass es Spielräume gebe, die aber kaum ausgenutzt würden. Wenn man nachweisen könne, dass mildere Mittel nicht helfen, könne man nach EU-Recht auch Wölfe töten. Insgesamt gehe es darum, wie man Schafe und Ziegen schütze. Eine Quotenregelung, nach der eine bestimmte Anzahl von Wölfen jedes Jahr "wahllos" getötet oder gefangen werde, helfe auch nicht weiter, so Klose. Dadurch seien die Tiere nicht besser geschützt.

Ilse Storch, die an der Universität Freiburg eine Professur für Wildtierökologie innehat, verweist auf die Bedeutung des Wolfes für das Ökosystem: „Die Rückkehr des Wolfes ist ein wichtiger Schritt zum Erreichen natürlicher, voll funktionsfähiger Ökosysteme mit einem vollständigen Arteninventar, ihren vielfältigen Wechselwirkungen und natürlichen Prozessen."

Wie argumentieren Abschuss-Befürworter?

Der Landesjagdverband in Brandenburg nannte die Pläne zum Umgang mit dem Wolf einen weiteren wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Es brauche endlich praktikable Lösungen, um den Wolfsbestand zu reduzieren, sagte Verbands-Geschäftsführer Kai Hamann.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) erklärte, der Wolf sei keine akut gefährdete Art mehr. Das Ausmaß der Wolfsrisse bei Schafen und anderen Weidetieren sei aber „unerträglich“ geworden, schreibt der Verband auf seiner Homepage.

Der DBV spricht sich für eine „Entnahmequote“ aus. Ohne eine Regulierung des Wolfsbestands könne weder die Zukunft der Weidetierhaltung gesichert, noch die Akzeptanz für den Wolf erhalten werden. Der sogenannte Herdenschutz von Wildtieren – etwa durch Elektrozäune und speziell ausgebildete Hunde – reiche nicht aus.

Afp, dpa, nm, pto