Im September 2002 war ich in Mingolsheim in der nordbadischen Provinz. Da wurde damals eine Brennstoffzelle eingeweiht, aus Wasserstoff machte sie Strom und Wärme für ein Schwimmbad, ein Schritt in eine klimafreundliche, CO2-freie Zukunft. Es war eines der ersten Wasserstoff-Projekte, das ich als Journalist recherchiert habe. Im Laufe der Zeit sind es immer mehr geworden.

2006: ein Bus mit Wasserstoff im Tank. 2008: das erste Wasserstoffschiff der Welt. Und 2009: die Antares, ein kleiner Motorsegler, das erste Wasserstoff-Flugzeug der Welt. Alles Pilotprojekte, ganz hübsch und eindrucksvoll – aber was, wenn irgendwann alle Busse, Schiffe und Flugzeuge Wasserstoff tanken wollten? Da ginge es dann ja um Abermillionen von Tonnen. Und eigentlich von Anfang an schwang da eine Frage mit: Würde es dafür überhaupt genug Wasserstoff geben?

Durchgesetzt hat sich Wasserstoff bis heute nicht. Nicht als Treibstoff für Autos und Flugzeuge, nicht für die Speicherung von Strom und auch nicht als klimaneutraler Grundstoff für die Industrie. Denn all diese kleinen Pilotanlagen waren schlicht nicht wirtschaftlich. Mussten sie ja auch gar nicht sein, sie sollten ja vor allem die technologische Machbarkeit demonstrieren. Irgendwie fehlte dann der Mut, vielleicht auch der Druck, mal richtig Geld in die Hand zu nehmen und große Anlagen zu bauen, die Wasserstoff billiger herstellen und verarbeiten. Anlagen, die wirklich gewaltig sind, so wie heute Fabriken der Chemiekonzerne und die Raffinerien der Ölgiganten mit ihren Riesenkesseln und kilometerlangen Labyrinthen aus Röhren und Leitungen.

"Nationale Wasserstoffstrategie" für die Energiewende

Doch das könnte jetzt anders werden - seit letztem Jahr, seit dem 10. Juni 2020: Da beschloss das Bundeskabinett die "Nationale Wasserstoffstrategie".

Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Peter Altmaier: "Wasserstoff ist ein Energieträger der Zukunft! Ohne CO2-Emissionen, ohne Ausbeutung von Rohstoffen, mit enormen Potenzialen für Wertschöpfung, Arbeitsplätze und Klimaschutz."

Satte neun Milliarden Euro will der Bund lockermachen. Unter anderem sollen damit Anlagen gebaut werden, die grünen, klimaneutralen Wasserstoff endlich in großem Maßstab erzeugen. Und die ihn weiterverarbeiten zu Methan, zu Ammoniak oder zu synthetischen Kraftstoffen für Flugzeuge, Schiffe oder Lkw. Also ein echtes Signal für die Energiewende. Und offenbar auch für die Großkonzerne. Die waren ja lange eher skeptisch. Zum Beispiel die Stahlsparte von ThyssenKrupp in Duisburg, heute zählt sie zu den größten CO2-Schleudern der Republik.

Stahlproduktion bislang extrem klimaschädlich

"Da vorne sehen Sie das Stichloch. Da sehen Sie, wie das glühende Roheisen aus dem Hochofen herausfließt. Das Roheisen füllen wir ab und fahren es ins Stahlwerk, um es dort weiter zu veredeln."

"Wir produzieren hier in Duisburg etwa 11,4 Millionen Tonnen Stahl", sagt Jens Reichel, "Leiter Sustainable Production and Steel Energy Services" bei ThyssenKrupp Steel Europe. Zur Stahlerzeugung braucht es Hochöfen, und die werden mit Unmengen von Kohle befeuert. "Dabei emittieren wir etwa 20 Millionen Tonnen CO2 und damit einen signifikanten Anteil der deutschen Industrie-Emissionen."

Alle deutschen Stahlwerke zusammen blasen pro Jahr 70 Millionen Tonnen CO2 in die Luft – nahezu 40 Prozent aller Industrie-Emissionen. Bis 2050 sollen diese Emissionen auf null sinken. Die Stahlkonzerne sehen nur eine Chance, das zu schaffen – mit Wasserstoff. Doch dafür müssen die Hochöfen durch eine andere Technologie ersetzt werden.

"Hier gibt es Verfahren, die sich unter dem Namen Direktreduktionstechnologie weltweit bereits in Anwendung befinden, die heute auf Basis von Erdgas im Einsatz sind. Diese Verfahren wollen wir weiterentwickeln, damit wir diese auf Basis von reinem Wasserstoff betreiben können."

3800 neue Windräder allein für ein Wasserstoff-Stahlwerk?

2026 will ThyssenKrupp seinen ersten Hochofen durch eine Wasserstoff-Anlage ersetzen, die anderen sollen nach und nach folgen, eine Zig-Milliardeninvestition. Der Bedarf an Wasserstoff wäre beträchtlich. "In Summe brauchen wir dann etwa eine Million Tonnen Wasserstoff jährlich, der dann hoffentlich auch vollständig grün erzeugt worden ist."

Rein rechnerisch bräuchte es 3800 neue Windräder, um den Wasserstoff für die Anlagen in Duisburg herzustellen. Der Strom von 3800 Windrädern allein für das Stahlwerk in Duisburg. Und auch andere Standorte und andere Sparten wollen in Zukunft mit grünem Wasserstoff wirtschaften, etwa Zementwerke und Düngemittel-Hersteller. Und: Flugzeuge sollen damit fliegen, Autos, Busse und Lkw damit fahren, vielleicht auch Schiffe. Heizen will man mit Wasserstoff und Strom speichern.

Und all das bedeutet: In Zukunft müssen enorme Mengen an grünem Wasserstoff her. Wieviel genau, dazu gibt es nur Schätzungen, etwa für das Jahr 2030. Christian Mildenberger vom Landesverband Erneuerbare Energien NRW: "Da brauchen wir zwischen 90 und 110 Terawattstunden Wasserstoff. Das bedeutet ungefähr ein Sechstel des heutigen Strombedarfs."

Das wären drei Millionen Tonnen Wasserstoff im Jahr 2030. 2050 könnten es bis zu 24 Millionen Tonnen pro Jahr werden, vielleicht sogar noch viel mehr. Nur: Wo soll dieser ganze Wasserstoff herkommen? Wie soll er erzeugt werden, klimaneutral auf der einen, wirtschaftlich auf der anderen Seite? Schon als ich anfange zu recherchieren, merke ich: Es gibt da völlig unterschiedliche Vorstellungen. Sonne oder Wind? Küste oder Wüste?

Variante eins: Günstig erzeugten Wasserstoff importieren

Eine Variante: Den Wasserstoff von dort importieren, wo er günstig erzeugt werden kann, zum Beispiel in der heißen und sonnenreichen Sahara. Abdullah Alshamali, Energieexperte der Friedrich-Ebert-Stiftung in Amman, Jordanien:

"Anders als Europa haben die sogenannten MENA-Länder Nordafrikas und des Nahen Ostens genug Ressourcen für die Herstellung von grünem Wasserstoff. In der MENA-Region gibt es reichlich Sonnen- und Windstrom und große Flächen an verfügbarem und billigem Land. Deswegen sind die Kosten für erneuerbare Energien dort viel geringer."

Vor gut zehn Jahren hat eine ähnliche Vision unter dem Namen Desertec schon einmal für Schlagzeilen gesorgt: Solarkraftwerke in der Sahara sollten Nordafrika und halb Europa über lange Überlandleitungen mit Strom versorgen.

Schwenk bei Desertec von Strom- zur Wasserstoffproduktion

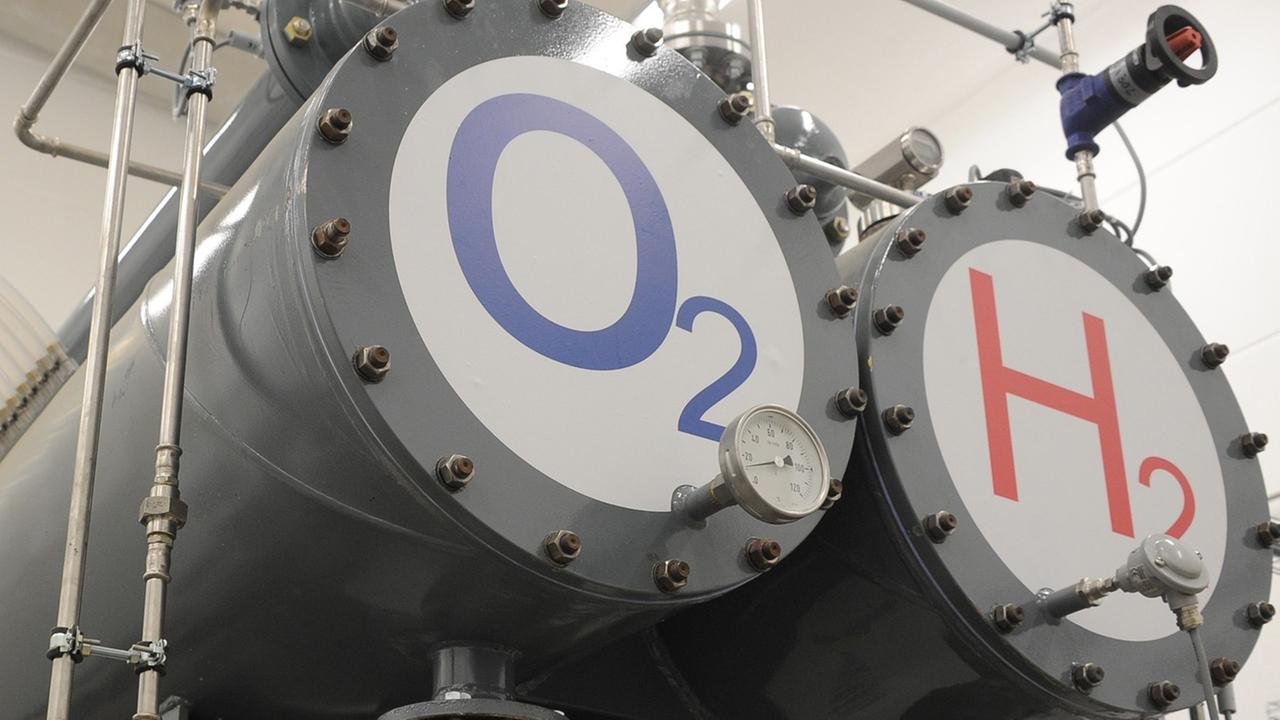

Als Großprojekt scheiterte die Vision, aber immerhin gibt es heute in Ländern wie Marokko Solarkraftwerke, die Strom günstig produzieren können. Hier setzt ein neues Positionspapier der Desertec-Initiative von Anfang Dezember an: Der Strom soll nicht in teure Überlandleitungen gespeist werden, sondern günstigen grünen Wasserstoff produzieren. Mit einem Herstellungsverfahren namens Elektrolyse. Sie spaltet Wasser mit Hilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff. Abdullah Alshamali:

"In der MENA-Region können die Kosten unter zwei US-Dollar pro Kilogramm Wasserstoff fallen. Das ist weit unter dem Weltdurchschnitt für die Produktion von grünem Wasserstoff. In Europa dürfte es das Eineinhalbfache oder vielleicht sogar das Doppelte davon sein."

Allerdings braucht es für die Elektrolyse viel Wasser – für jedes Kilogramm Wasserstoff sind es zehn Liter. Und Wasser ist ein rares Gut in der Region. Der Vorschlag von Desertec: Das Wasser soll aus Meerwasser-Entsalzungsanlagen kommen, ebenfalls betrieben mit Wind- und Solarstrom. Cornelius Matthes von Dii Desert Energy, einem Thinktank hervorgegangen aus der Desertec-Initiative:

"Die Kosten für Meerwasser-Entsalzung belaufen sich auf circa ein Prozent im Business Case. Die sind eigentlich vernachlässigbar. Und da kann man auch noch lokal viele positive Effekte generieren, indem Wasser für lokale Kommunen zusätzlich verfügbar gemacht wird."

Wasserstoff-Wirtschaft könnte Region politisch stabilisieren

Bleibt der Transport: Auch der kostet Geld. Die Studie setzt vor allem auf eine bestehende Infrastruktur – auf Erdgas-Pipelines. Durch die ließe sich nach einigen Umrüstungen auch Wasserstoff pumpen. Experte Matthes dazu:

"Da bestehen schon verschiedene Pipelines zwischen Nordafrika, sowohl Algerien, Marokko, Tunesien, nach Europa. Und es gibt verschiedene andere Möglichkeiten. Erstens mal kann man den Wasserstoff umwandeln, zum Beispiel in Ammoniak. Dann kann Ammoniak per Schiff nach Europa transportiert werden."

Rund anderthalb Euro pro Kilogramm Wasserstoff soll der Transport nach Europa kosten. Zusammen mit der Erzeugung käme ein Kilogramm-Preis von 3 Euro bis 3,50 Euro heraus, so die Studie. Etwa doppelt soviel wie die heute übliche konventionelle Wasserstofferzeugung per Erdgas, dafür aber CO2-frei und klimaneutral. Ein weiteres Plus: Eine florierende Wasserstoff-Wirtschaft könnte dazu beitragen, die MENA-Region politisch zu stabilisieren. Energieexperte Abdullah Alshamali aus Amman:

"Damit würden die Länder wirtschaftlich unabhängiger. Ihre Volkswirtschaften würden gestärkt, und das würde gleichzeitig die politische Lage dort stabilisieren."

Westaustralien als weiterer möglicher Lieferant

Und selbst, wenn sich diese Hoffnung nicht erfüllt: Die MENA-Staaten sind nicht die einzigen, die als Wasserstoff-Lieferanten in Frage kämen, auch andere sind im Gespräch, manche ziemlich weit entfernt. Robert Schlögel, Direktor am Fritz-Haber-Institut und am Max-Planck-Institut für chemische Energiekonversionen, außerdem stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Wasserstoffrats:

"In Westaustralien gibt es eine hervorragende Mischung aus Wind und Sonne. Man bekommt mehr Laufzeitstunden für den Elektrolyseur, wenn man nach Westaustralien geht. Der Wasserstoff ist einfach billiger dort. Es gibt aber auch das politische Argument: In Westaustralien lebt im Wesentlichen niemand. Und wir befinden uns in einem politischen System, mit dem man Verträge schließen kann wie bei uns. Die Wahrscheinlichkeit, dass man zu verlässlichen Lieferverträgen kommt, ist deutlich größer als in anderen Teilen der Welt."

Derzeit untersucht Schlögel in einer Studie, ob sich das lohnt. Die große Unbekannte: der Transport. Pipelines sind über so gewaltige Distanzen kaum machbar. Bleibt der Transport per Schiff. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Den Wasserstoff auf rund minus 250 Grad verflüssigen, das kostet Energie. Oder ihn in ein sogenanntes Derivat umwandeln, zum Beispiel in Methanol oder Ammoniak. Für Robert Schlögel die bevorzugte Lösung:

"Würde man flüssigen Wasserstoff verwenden, wäre das sehr kritisch, weil die Überlebensdauer von tiefkaltem Wasserstoff nur einige Tage in einem Behälter ist. Während wenn man das in ein Derivat verwandelt, dann ist die Lebensdauer beliebig lange und dann spielt das wahrscheinlich keine Rolle."

Variante zwei: Selbst produzieren - zum Beispiel an der Küste

Ginge es also nach der Bundesregierung, würden wir Wasserstoff im großen Maßstab importieren. Ihre Nationale Wasserstoffstrategie sieht zwei Milliarden Euro dafür vor, die Zusammenarbeit etwa mit den MENA-Staaten auszubauen. Langfristig sollen rund 85 Prozent des Wasserstoffs importiert werden, der Löwenanteil. Aber das würde natürlich auch heißen, dass das Geld mit dem Wasserstoff im Wesentlichen woanders verdient wird und nicht in Deutschland. Im Prinzip also dasselbe Geschäftsmodell wie heute mit Öl und Gas, das wir aus Russland importieren oder aus Saudi-Arabien. Wobei sich grüner Wasserstoff im Prinzip ja nicht nur in der Wüste produzieren lässt, sondern auch bei uns: etwa an der Küste, da weht ja immer ziemlich viel Wind. Und das passiert auch schon, und zwar in Niebüll, ganz oben in Nordfriesland.

"Das Wetter ist heute windig, ein bisschen schnaulich, wie man bei uns im Norden sagt. Körperlich unangenehm, aber aus energetischer Sicht total interessant."

Sagt André Steinau von der Firma GP JOULE, er steht fröstelnd auf einem kleinen Parkplatz mitten auf dem platten Land, auf der einen Seite ein riesiger Schweinestall, auf der anderen ein mittelgroßer Windpark. Doch die eigentliche Innovation steckt in zwei unscheinbaren Industriecontainern – der Elektrolyseur, eine Anlage, die Wasser zu Wasserstoff spaltet, und zwar mit dem Strom aus dem benachbarten Windpark.

"Die Windmühlen drehen sich. Das heißt, tatsächlich könnten wir jetzt produzieren."

Elektrolyseverfahren ist energetisch ziemlich effizient

Steinau öffnet die Tür zum Container und zeigt dessen Innenleben – lauter Rohrleitungen, Ventile und einige Schaltschränke. Leitungswasser wird hier gereinigt und fließt dann in den hinteren Bereich des Containers, zu Stapeln aus Dutzenden von Membranen, den sogenannten Stacks.

"Hier sieht man die beiden Stacks übereinander, Kern oder Herz der Elektrolyse. Wasser wird von oben durchgeleitet. Strom wird angelegt, und dann kommt im Grunde unten der Wasserstoff raus und mit dem Prozesswasser. Sauberer Prozess, keine weiteren Chemikalien notwendig. Wir haben nur Wasser und Strom."

Der Wasserstoff wird getrocknet, verdichtet und in Druckflaschen gefüllt, fertig zum Abtransport per Lkw. "Diese Anlage kann zirka 100 Kilo Wasserstoff pro Tag produzieren, wenn sie 24/7 läuft. Beide Anlagen zusammen entsprechen 200 Kilo."

Rund 11.000 Kilowattstunden an Windstrom braucht es dafür, 75 Prozent der Energie landen im Wasserstoff. Der Rest ist Abwärme und wird für die Wärmeversorgung des benachbarten Dörfchens genutzt, erzählt Steinau. Noch läuft die Anlage nicht auf Hochtouren und damit nicht optimal. Das hebt den Preis: "Der Wasserstoff kostet ca. 20, 30 Euro das Kilo, ist also noch relativ teuer. Aber sobald wir hier in eine gewisse Grundauslastung kommen, kommen wir hier auf Produktionskosten von um die 7 Euro."

Wasserstoff-Wertschöpfungskette in der Region

Der Wasserstoff wird zu einer Tankstelle transportiert, sie ist nur ein paar Kilometer entfernt. André Steinau braucht Nachschub für sein Brennstoffzellenauto und steuert die Zapfsäule an. "Es ist eine klassische Zapfpistole. Hier sieht man nur den Unterschied, sieht aus wie eine Gas-Betankung, ist es ja auch. Wir reden von gasförmigem Wasserstoff. Einmal hier das Fahrzeug öffnen. Tankklappe öffnen."

Er setzt die Zapfpistole auf den Tankstutzen und betätigt einen Startknopf. "Jetzt gibt's einen kleinen Prüfstoß, ob der Druck ausreichend ist. Wir sind jetzt hier schon fast bei 700 bar. Für 600 Kilometer zahle ich 45 bis 50 Euro zirka. Das ist vergleichbar mit einer heutigen Diesel-Betankung."

eFarm, so heißt das Projekt, bestehend aus mehreren Elektrolyseuren und Wasserstoff-Tankstellen. Privatleute tanken hier, aber auch zwei Linienbusse der örtlichen Verkehrsbetriebe.

"Wir sind die Blaupause für die nationale Wasserstoff-Strategie, für die komplette Wasserstoff-Wertschöpfungskette im regionalen Maßstab. Wir nehmen lokalen Grünstrom und vermarkten die Energie in Form von Wasserstoff in der Region."

Kosten für "deutschen" Wasserstoff noch zu hoch

André Steinau und seine Leute erzeugen Wasserstoff vor Ort, also hier in Deutschland, und hier wird er ja auch gebraucht. Aber der Preis, sieben Euro für ein Kilo Wasserstoff, ist hoch. In Zukunft muss er konkurrieren mit dem Wasserstoff, der aus der Sahara kommt oder aus Australien: Noch kann der Wasserstoff von der deutschen Küste nicht mithalten. Das aber könnte sich ändern - sagt jedenfalls eine Studie des Wuppertal-Instituts von Ende 2020. Frank Merten vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie:

"Bis zum Jahr 2030 können diese Kosten um etwa ein Drittel gesenkt werden. Und aufgrund der weiteren Senkung der Stromkosten können wir dann nochmal auf etwa auf die Hälfte runterkommen im Vergleich zu heute."

Auf lange Sicht, so das Resümee der Wuppertal-Studie, sei der Wüstenstrom gar nicht so viel billiger als der Küstenstrom.

"Die Importkosten nähern sich den heimischen Produktionskosten an. Und bezogen auf Onshore-Windstrom kann man feststellen, dass wir quasi in naher Zukunft konkurrenzfähig sein können, wenn wir tatsächlich Elektrolyse-Anlagen direkt mit neuen Onshore-Windstrom Anlagen koppeln würden."

Überschüssigen Ökostrom für Wasserstoff verwenden

Das zentrale Argument: Wenn viel Wind weht und die Sonne kräftig scheint, muss schon heute ein Teil der Windräder und Solarzellen abgeregelt werden, man wird den Strom schlicht nicht los. Bislang wird dieser Überschussstrom zwar bezahlt, aber weggeschmissen. Christian Mildenberger vom Landesverband Erneuerbare Energien NRW, Auftraggeber der Studie:

"Wir haben heute schon fünf Milliarden Kilowattstunden, die wir nicht ins Netz kriegen, weil der Netzausbau einfach nicht hinterherkommt. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass wir aus Klimaschutzgründen noch viel mehr erneuerbaren Strom brauchen und gerade Wind und Sonne fluktuierend ist, dann werden diese abgeregelten Mengen natürlich deutlich steigen. Deshalb sagen wir: Diesen Strom kann man doch einfach für etwas Besseres benutzen, als ihn einfach abzuregeln."

Zum Beispiel, um grünen Wasserstoff herstellen, und zwar in rauen Mengen. Was auch für die heimische Wirtschaft gut wäre, so die Studie. "Wenn wir den Wasserstoff zu 90 Prozent in unserem Land erzeugen, dann haben wir das Potenzial, bis 2050 800.000 Arbeitsplätze damit zu schaffen. Das liegt in der Größenordnung der heutigen Automobilindustrie. Das heißt, die Wasserstoff-Wirtschaft hier heimisch zu forcieren, könnte ein neuer Wohlstands-Motor sein."

Dafür bräuchte es natürlich noch viel mehr Windräder und Solarzellen als heute. Das aber passt nicht zu den derzeitigen Ausbauplänen der Bundesregierung. Die gehen aktuell noch davon aus, dass der Stromverbrauch in Deutschland in Zukunft eher sinkt als steigt. Christian Mildenberger:

"Uns erschließt sich einfach nicht, wie sie darauf kommen, dass in zehn, zwanzig Jahren derselbe Strombedarf herrschen soll wie heute beziehungseise dass er sogar leicht sinken soll. Alle Studien gehen davon aus, dass wir deutlich mehr Strom brauchen. Das heißt, wir brauchen auch ambitioniertere Ausbaupläne."

Argumente gegen den Wasserstoff-Import...

Also, Wasserstoff importieren oder lieber selber herstellen? Oder irgendwas dazwischen? Für beides gibt es Argumente dafür und dagegen. Die Fachwelt jedenfalls streitet herzhaft. Die, die den Wasserstoff am liebsten in Deutschland herstellen wollen, sagen, es ist das perfekte Gesamtpaket: Strom, der bei uns in großen Mengen übrig ist, kann doch ganz einfach genutzt, ja veredelt werden, indem wir Wasserstoff daraus machen. Importe, sagen sie, brauchen wir doch vielleicht gar nicht, oder zumindest nicht so viel.

"Um Wasserstoff mit dem Schiff zu transportieren, muss er vorher verflüssigt werden. Und das sind Kosten, die dazukommen."

"Im Übrigen gibt's diese Schiffe heutzutage auch noch nicht."

"Bei großen Infrastrukturprojekten gerade im afrikanischen Raum sehen wir, dass es eine erhebliche politische Unsicherheit gibt. Wir dürfen mit zu stark importlastigen Strategien auch nicht deren Energiewende vor Ort gefährden, weil wir ihnen gegebenenfalls lukrativere Preise bieten können."

"Auch dort könnten sich Kartelle entwickeln. Oder es könnte zu Knappheits-Preisen kommen, wenn z.B. eine sehr große Nachfrage nach Wasserstoff weltweit herrscht. Insofern denke ich, dass eine inländische Produktion präferiert wäre."

...und Argumente für den Wasserstoff-Import

Aber die, die für den Import von Wasserstoff sind, sagen: Ihn in Deutschland herzustellen, das klappt schlicht und einfach nicht. Dafür sind die Mengen viel zu groß.

"Das Potenzial für Erneuerbare ist in Deutschland natürlich begrenzt, schon allein auf der Fläche. Somit wird langfristig Deutschland nicht drum herumkommen, Energie auch weiterhin aus dem Ausland zu importieren."

"Wenn man das wirklich bei uns machen will, müsste das Energiesystem deutlich kleiner als die Hälfte unseres jetzigen Energieverbrauchs sein. Und man müsste die Akzeptanz dafür finden, vielleicht das Vier- oder Fünffache von Energie-Installationen auf unserem Land zu installieren, die wir heute haben."

In der Tat: Noch mehr Windräder in Deutschland, das dürfte nicht allen gefallen. So etwas könnte Teile des Wahlvolks verprellen, und vielleicht setzt die Politik auch deshalb eher auf den Import von grünem Wasserstoff – da stehen die Windparks und Solarzellen dann ja dort, wo man sie nicht sieht. Aber auch hinter der Strategie mit der heimischen Erzeugung stehen Interessen – nämlich die der Solar-Branche und der Windradhersteller. Die wiederum der Gas- und Erdölindustrie Konkurrenz machen. Denn die wollen – und könnten! - auch in Zukunft weiterhin mitmischen.

Massenproduktion klappt schon - nur nicht "grün"

Eigentlich weiß man ja, wie das mit der Massenproduktion von Wasserstoff funktioniert. Schließlich wird er schon heute hergestellt, im Großmaßstab, so richtig industriell. In riesigen Fabriken mit haushohen Chemie-Reaktoren und einem Gewirr aus Röhren und Ventilen, durch die heiße Gase strömen von Prozessstufe zu Prozessstufe. Diese Fabriken erzeugen global mehr als 100 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr – für die Düngemittel-Produktion und auch für Raffinerien, als Hilfsstoff für die Herstellung von Benzin und Diesel.

Das Problem: Diese riesigen Fabriken nehmen Erdgas für die Wasserstoff-Herstellung - Dampfreformierung heißt das Verfahren. Dabei entstehen Unmengen an CO2, und das wird schlicht in die Atmosphäre geblasen. Das ist natürlich klimaschädlich, und deshalb nennt man den Wasserstoff, der so entsteht, auch grau, um ihn abzugrenzen vom grünen, vom klimaneutralen Wasserstoff. Aber es gibt da einen Plan, auch den grauen Wasserstoff quasi reinzuwaschen und umzuwandeln in eine klimafreundlichere Variante.

Simon Schulte, Forscher am Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln: "Wasserstoff, der auf dem Energieträger Erdgas basiert und bei dem Kohlenstoffdioxid, das ja entsteht bei der Umwandlung beispielsweise in Dampfreformierung, dann abgeschieden wird und eingelagert wird."

CO2-Einlagerung macht "grauen" Wasserstoff "blau"

Eingelagert heißt: Das CO2, das bei der Wasserstoffherstellung in den riesigen Chemiefabriken entsteht, wird abgeschieden, eingesammelt und in den Untergrund verpresst, zum Beispiel in ehemalige Gaslagerstätten. Aus grau wird dadurch blau, so die Nomenklatur. Wie klimafreundlich ist dieser blaue Wasserstoff, und wie teuer ist er? Das hat Simon Schulte in einer Studie abgeschätzt.

"Die Hauptkosten hier wären bedingt durch den Gaspreis selbst. Der Kostentreiber dieser Technologie ist dann tatsächlich der Gaspreis im Prinzip, der dann der Rohstoff ist für die Wasserstoffherstellung."

Abscheidung und Verpressung von Kohlendioxid würden den Preis für das Kilo Wasserstoff nur unwesentlich erhöhen. Nur: Ganz und gar klimaneutral ist der blaue Wasserstoff nicht. Es bleiben immer ein paar Rest-Emissionen an CO2, sie lassen sich nicht komplett vermeiden. "In der Analyse haben wir diesen verbleibenden CO2-Fußabdruck dann auch immer noch hinterlegt mit einem Preis von 160 Dollar pro Tonne, ein CO2-Preis, der dann noch angerechnet wird."

Das wäre, so die Studie, allerdings immer noch billiger als die Herstellung von grünem Wasserstoff. "Der blaue Wasserstoff hat einfach den Vorteil, dass er relativ günstig produziert werden kann im Vergleich zu grünem Wasserstoff, auch mittelfristig günstig und daher im Prinzip eine gute Übergangslösung bieten könnte. Und man sieht ja auch, dass zahlreiche andere Länder wie Norwegen, das Vereinigte Königreich, die Niederlande, mittelfristig zumindest auf diesen blauen Wasserstoff setzen."

"Blauer" Wasserstoff als Übergangslösung - oder doch nicht?

Länder mit großen Öl- und Gaskonzernen wie Shell und BP - und die dürften gut an jenem Erdgas verdienen, das man für die Herstellung von blauem Wasserstoff benötigt. Zumindest für jene Übergangszeit, die es braucht, um die Produktionskapazitäten für den grünen Wasserstoff hochzufahren. Simon Schulte: "Natürlich sollte man diesen blauen Wasserstoff als Übergangslösung sehen und nicht als das, was am Ende steht. Da ist sicherlich der grüne Wasserstoff die Lösung."

Blauer Wasserstoff als Übergangslösung, die auf unbestimmte Zeit billiger ist als grüner Wasserstoff. Genau das aber bestreitet eine Studie, die Ende 2020 erschienen ist und von Greenpeace in Auftrag gegeben wurde. Steffen Bukold vom Forschungsbüro EnergyComment ist einer der Studienautoren:

"Das überraschende Ergebnis war, dass die Kosten für grünen Wasserstoff schon ab 2025 niedriger liegen können als die Kosten von blauem Wasserstoff." Das Argument: "In dem Moment, wo diese großen Mengen an Solarstrom-Erzeugern oder Windstrom-Erzeugern sehr günstige Produktionsbedingungen haben, haben wir einen Überschuss an Strom. Und entsprechend fällt der Börsen-Strompreis, und dieser niedrige Preis kann dann von den Elektrolyseuren genutzt werden."

Das funktioniert nur unter einer Voraussetzung: Die regenerativen Energien müssen massiv ausgebaut werden, viel schneller als aktuell geplant. "Wenn wir die Klimaschutzziele 2050 erreichen wollen, kommen wir um den massiven Ausbau von Wind- und Solarstrom sowieso nicht herum."

CO2-Speicherkapazitäten sind fraglich

Und die Sache mit dem blauen Wasserstoff könnte noch aus einem weiteren Grund scheitern, sagt Bukold – an mangelndem Platz für das zu speichernde CO2. "Selbst für einen moderaten Ausbau des Wasserstoffs mit blauen Wasserstoff-Verfahren wären die CO2-Mengen zu hoch, um sie tatsächlich in den Projekten, die jetzt verfolgt werden, in der Nordsee alle unterzubringen."

Der Bedarf an klimafreundlichem Wasserstoff könnte schon bald so groß sein, dass man ihn kaum decken kann. Abermillionen Tonnen Wasserstoff – bis die dafür nötigen Solarparks, Windräder und Elektrolyseure aufgebaut sind, wird es dauern - sei es in der Wüste oder bei uns an der Küste. Deshalb geistern neben dem blauen Wasserstoff noch andere Alternativen durch die Diskussion.

Noch mehr Alternativen, noch mehr Wasserstoff-"Farben"

Da wäre der rote Wasserstoff, das ist die Erzeugung mit Strom aus Kernkraftwerken. Der wäre zwar auch klimaneutral, dürfte in Deutschland aber kaum auf Gegenliebe stoßen – wohl im Gegensatz zu Ländern wie Frankreich, da sieht man das mit der Kernkraft bekanntlich anders. Oder der türkisene Wasserstoff. Das ist ein Verfahren, bei dem Erdgas bei großer Hitze und unter Sauerstoffausschluss umgewandelt wird zu Wasserstoff und Kohle. Im Prinzip entsteht auch dabei kein CO2, aber es ist noch unklar, wie gut das Verfahren im großen Maßstab funktioniert – das ist also wohl keine schnelle Alternative.

Immerhin: Es geht voran auf dem Weg zur Wasserstoffwirtschaft. Die ersten Projekte der Nationalen Wasserstoffstrategie sind auf dem Weg. Zum Beispiel wird nun in Chile die weltweit erste kommerzielle Anlage gebaut, die aus grünem Wasserstoff synthetisches Benzin machen soll. Und in den vergangenen Monaten wurden gleich mehrere sogenannte Real-Labore zum Thema Wasserstoff gestartet – zigmillionenschwere Projekte, mit denen zum Beispiel ganz praktisch durchgespielt werden soll, wie man beim Heizen Erdgas ersetzen kann durch Wasserstoff.

Dass am Ende die nachhaltigste Lösung triumphiert, ist längst noch nicht ausgemacht. Genausogut könnte sich auf dem freien Markt der blaue Wasserstoff durchsetzen, oder der rote Wasserstoff aus Kernreaktoren. Und das heißt: Wenn das mit dem grünen Wasserstoff was werden soll, braucht es politische Leitplanken, zum Beispiel eine nennenswerte CO2-Steuer – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch international.