In Heusenstamm gibt es den ersten Gedenkhain für Corona-Tote bundesweit – und damit einen der wenigen öffentlichen Orte in Deutschland, an dem Menschen um die Verstorbenen der Pandemie trauern können.

„Da der Platz nicht ganz so groß ist, haben wir gedacht, okay, es müssen Bäume drauf, es müssen Bänke drauf, eine Tafel mit einer Schrift, woran das hier erinnert und eine Stele mit so einem ewigen Licht. Das war so der Grundgedanke.“

Mehr als 30 Heusenstammer seien an Covid-19 verstorben, sagt Peter Affée, der das Friedhofswesen der 20.000-Einwohner-Gemeinde im südhessischen Landkreis Offenbach organisiert.

Gedenkstätte mit Zieräpfeln und Bänken

Wenige Tage bevor Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 18. April 2021 im Berliner Konzerthaus eine zentrale Gedenkrede hielt, habe sich der Magistrat für die Gedenkstätte auf dem Hauptfriedhof entschieden.

„Dann haben wir hier ein bisschen angefangen zu zeichnen. Da kamen wir auf die Zieräpfel, die also auch den Gedanken haben sollen, dass das Leben weitergeht. Zwei Bänke, dass man sich dann unterhalten kann, der eine da, der andere dort.“

Mehr als 126.000 Pandemie-Tote in Deutschland

Bis zum 19. März 2022 sind in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) mehr als 126.000 Menschen an oder mit Corona verstorben – die Dunkelziffer nicht eingerechnet. Weltweit zählt die Weltgesundheitsorganisation über 6 Millionen Tote.

Mehr zum Thema:

Psychologin auf der Intensivstation: "Es müssen noch immer viele Menschen alleine versterben"

Omikron und die Perspektiven: "Es lohnt sich für Deutschland, mit dem Öffnen zu warten"

Studie: Forscher rechnen mit deutlich mehr Corona-Toten als angenommen

Omikron und die Perspektiven: "Es lohnt sich für Deutschland, mit dem Öffnen zu warten"

Studie: Forscher rechnen mit deutlich mehr Corona-Toten als angenommen

Obwohl die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen in Deutschland steigt und auch die Zahl der Toten unvermindert hoch ist, sollen bundesweit am 20. März die Corona-Auflagen weiter gelockert werden. Viele Bundesländer wollen deshalb in einer Übergangsfrist bis Anfang April Maskenpflicht und Zugangsbeschränkungen aufrechterhalten. Das unterstützt auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, der für das neue Infektionsschutzgesetz zuständig ist. Er verwies erst kürzlich auf die hohen Sterbe-Zahlen.

„Wir können nicht zufrieden sein mit einer Situation, wo 200 bis 250 Menschen jeden Tag sterben und die Perspektive die ist, dass in wenigen Wochen mehr Menschen daran versterben, weil diejenigen, die sich jetzt infizieren, sterben typischerweise erst in einigen Wochen. Das ist eine unhaltbare Situation, auf die wir auch reagieren müssen. Das macht mir große Sorge. Die Lage ist objektiv viel schlechter als die Stimmung.“

In Nürnberg erinnert eine Bodenplatte an Corona-Tote

Die Stimmung ist also tatsächlich besser als die Lage es zuließe? Über die Corona-Toten wird in Deutschland kaum noch gesprochen, ihrer nur selten gedacht. Auf einigen wenigen Friedhöfen – etwa in Wismar und Düsseldorf – erinnern an neu gepflanzten Bäumen eine Tafel und ein Licht an die Pandemie-Opfer. Eine Ausnahme stellt bislang der zentral platzierte transparente Würfel vor dem Nürnberger Neuen Museum dar, auf dessen Bodenplatte zehn Religionsgemeinschaften an die Toten erinnern.

Kein offensichtliches Gedenken in Deutschland

Im Ausland bekennen sich manche Städte offensichtlicher zu den Toten. In Madrid brennt auf dem zentralen Cibeles-Platz eine ewige Flamme, am Londoner Themse-Ufer haben die Menschen unzählige Herzen auf eine mehrere hundert Meter lange Mauer, die „National Covid Memorial Wall“, gemalt. Und im südafrikanischen Kapstadt binden Trauernde in neuen Erinnerungsgärten Schleifen um Bäume. Lily Kurtic vermisst solche Gesten in Deutschland.

„Ich nehme wahr, dass sich meine Mitmenschen und dass sich die Gesellschaft von unseren Corona-Toten abwendet. Und das tut sehr weh.“

Die 50-Jährige lebt und arbeitet in Köln. Ihre Mutter ist im Mai 2021 in einem Krankenhaus im baden-württembergischen Leonberg an Covid-19 gestorben. Nach einer Hüft-Operation war die 67-Jährige, für eine Impfung damals zu jung, in die Reha gekommen und infizierte sich dort mit dem Corona-Virus.

Sterben ohne Abschied

Ein paar Mal habe sie noch mit ihr telefonieren können, erzählt Lily Kurtic. Doch ein Besuch war selbst auf der Normalstation nicht erlaubt. Dann ging es ihrer Mutter so schlecht, dass sie auf die Intensivstation kam und wenige Tage später ins künstliche Koma versetzt wurde. Schließlich entschieden die Ärzte, dass täglich ein Familienmitglied ein paar Minuten zu ihr durfte.

„Im Nachhinein würde ich das jetzt alles anders gestalten, weil ich habe ja erst im Nachhinein realisiert, dass sie da längst im Sterben lag und dass es da längst schon keine Hoffnung mehr für sie gab. Ich hätte mich von ihr verabschiedet, was ich nicht getan habe. Und sie hat gehustet. Sie hat die ganze Zeit heftig gehustet.“

„Nicht unter den Teppich kehren“

Am nächsten Tag war ihre Mutter tot. Seitdem sucht Liliy Kurtic nach Möglichkeiten, um den Schock und ihre Ohnmacht zu überwinden. Mit einigen Freunden könne sie meditieren, außerdem habe sie angefangen zu schreiben. Von der Gesellschaft erwartet sie mehr.

„Das mindeste, was ich erwarte, dass es nicht unter den Teppich gekehrt wird. Ich erwarte, dass unsere Corona-Toten und dass wir Angehörigen wahrgenommen werden. Das ist eine Erwartung, die ich habe, an meine Mitmenschen.“

Nach Dezember 2020 gedachten immer weniger Menschen der Toten

Im Dezember 2020, auf dem Höhepunkt der zweiten Corona-Welle, gab es diese öffentliche Wahrnehmung. Damals waren 18.000 Menschen gestorben, täglich wurden mehr als 1.000 weitere Todesfälle gemeldet. Der Autor Christian Y. Schmidt und die Künstlerin Veronika Radulovic starteten in Berlin-Pankow die Aktion „Corona-Tote sichtbar machen“ und stellten jeden Sonntag Kerzen an einem Brunnen auf.

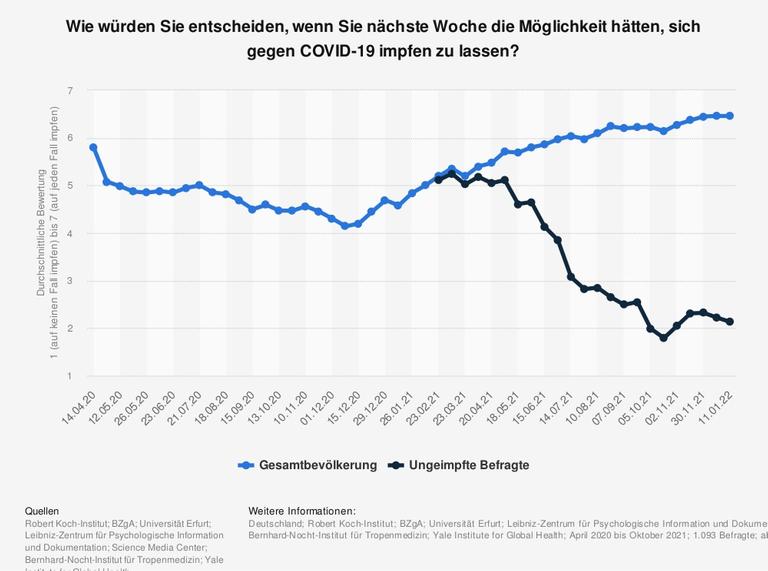

Rund 40 Initiativen in Deutschland, Österreich und der Schweiz schlossen sich an. Im Januar 2021 rief Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Aktion #lichtfenster dazu auf, Kerzen ins Fenster zu stellen. Doch bereits im März kippte die Stimmung, berichtet Autor Christian Y. Schmidt. Immer weniger Menschen seien sonntags auf die Plätze gegangen, um der Toten zu gedenken.

„Was offensichtlich daran gelegen hat, dass ein Abstumpfungseffekt eingesetzt hat, anders kann ich mir das kaum erklären. Die Leute wollten einfach zurück zu ihrem normalen Leben, und dazu gehörte auch, die gestiegene Zahl der Toten zu ignorieren.“

360 Corona-Tote unter 34 Jahren

Diesen Gedanken griff der Bundespräsident im April 2021 – nach mehr als einem Jahr Corona – bei der zentralen Gedenkfeier im Berliner Konzerthaus auf. Mit Blick auf die zu diesem Zeitpunkt rund 80.000 Toten mahnte er, die Pandemie nicht bloß durch Zahlen zu begreifen.

„Seit dem Beginn der Katastrophe blicken wir täglich wie gebannt auf Infektionsraten und Todeszahlen, verfolgen Kurvenverläufe, vergleichen und bewerten.“

Zum Beispiel die aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts, gemeldet von den Gesundheitsämtern. Die Zahlen der Toten bis heute: mehr als 126.000. Davon 360 Menschen, die unter 34 Jahre alt waren. 46.000, die unter 80 und fast doppelt so viele, die darüber waren. Je älter, desto höher also die Todeszahl.

„Gesellschaft, die Leid verdrängt, wird Schaden nehmen“

Steinmeier zeigt zwar Verständnis dafür, sich an diesen Zahlen zu orientieren.

„Aber mein Eindruck ist, dass wir uns als Gesellschaft nicht oft genug bewusstmachen, dass hinter all den Zahlen Schicksale, Menschen stehen. Ihr Leiden und ihr Sterben sind in der Öffentlichkeit oft unsichtbar geblieben. Eine Gesellschaft, die dieses Leid verdrängt, wird als ganze Schaden nehmen.“

Der Corona-Tod als Privatangelegenheit

Wie aber ist zu erklären, dass die Öffentlichkeit trotz der erschreckenden Todeszahlen so verhalten reagiert? Das fragt Gerold Eppler vom Museum für Sepulkralkultur in Kassel.

"Es ist wahrscheinlich so, dass die Breite der Gesellschaft den Corona-Tod als eine private Angelegenheit empfindet, dass es kaum Formen dieses kollektiven Gedenkens und dieser kollektiven Trauer gibt. Und das ist glaube ich ein Phänomen. Denn im Grunde hat die Pandemie ja alle Anzeichen einer Katastrophe. Alles, was man einer Katastrophe zuordnet, ist in dieser Pandemie passiert. Es ist der plötzliche Tod, der viele unvorbereitet trifft.“

Die Pandemie also eine Katastrophe. Eine Katastrophe, der in der Regel kollektiv gedacht würde, so der Experte für Trauer und Begräbniskultur. Eine Katastrophe mit vielen Toten, einer Plötzlichkeit, mit der Menschen aus dem Leben gerissen würden.

Evidenz für höheres Risiko bei sozial Benachteiligten

Meist hat es weniger als zwei Wochen gedauert, bis nach den ersten Covid-19-Symptomen beziehungsweise dem positiven Testergebnis der Tod eingetreten ist. Das haben Forschende der RWTH Aachen kürzlich bekannt gegeben, die ein neues zentrales Obduktionsregister koordinieren. In 86 Prozent der bislang hier registrierten mehr als 1.100 Obduktionen war das Virus an erster Stelle verantwortlich für den Tod. In 14 Prozent der Fälle war die Infektion eine Begleiterkrankung.

Wissenschaftler versuchen nun, genauer herauszufinden, welchen Hintergrund die Corona-Toten haben. Welche Rolle der sozioökonomische Status eines Menschen spielt, danach fragt ein Forschungsprojekt, an dem neben dem RKI auch das Universitätsklinikum Düsseldorf beteiligt ist. Morten Wahrendorf vom Institut für medizinische Soziologie stellt fest

„ass es Evidenz, wachsende Evidenz in Deutschland dafür gibt, dass Infektionsrisiken sozial ungleich verteilt sind und sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen ein höheres Infektionsrisiko haben. Das gleiche kann man auch sagen für die Schwere des Erkrankungsverlaufs.“

Den Toten ein Gesicht geben

Auch die Gesamtzahl der COVID-19-assoziierten Todesfälle liege in sozial benachteiligten, armen Regionen höher als in sozial bessergestellten, wohlhabenden Regionen, so das RKI auf Nachfrage. Schwedische Studien hätten dies bereits anhand individueller Daten belegen können, so Morten Wahrendorf.

"Um diesen Toten ein Gesicht zu geben: Wir gehen schon davon aus, dass die Todesraten unter den sozial Benachteiligten höher sind, und dass hier Beruf, Einkommen, Bildung eine wichtige Rolle spielt. Das sind einerseits Vorerkrankungen, die ausgeprägter sind. Das andere, dass es einfach auch unter bestimmten Bevölkerungsgruppen ein erhöhtes Infektionsrisiko gibt.“

Als dritten Aspekt nennt der Soziologe Morten Wahrendorf Ungleichheit in der medizinischen Versorgung. Benachteiligte Bevölkerungsgruppen würden sich wahrscheinlich weniger testen lassen – und seltener zum Arzt gehen.

"Wir öffnen die Tür. Die Intensivstation haben wir seit einer Woche geschlossen. Hier auf dieser Intensivstation lagen 16 Patienten, schwer krank – alle mit oder an Covid erkrankt. Sie sehen hier ein Bett, was noch vorbereitet ist. Sie sehen die Technik, das Beatmungsgerät, dann der Monitor, der die Vitalparameter anzeigt wie Blutdruck, Herzfrequenz oder auch Sauerstoffsättigung im Blut.“

Die Opfer: Junge, Ältere, Uninformierte, Desinformierte

Viktor Wegener hat eineinhalb Jahre lang an der Berliner Charité als Oberarzt auf einer der beiden Intensivstationen für Corona-Patienten gearbeitet. Die Station ist – nach hoher Belegung Mitte Dezember – derzeit geschlossen. Was weiß er über die Menschen, die hier gestorben sind?

"Aus unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten - von jungen Patienten, die mitten im Leben stehen, aber auch der typische Patient oder die typische Patientin bei uns auf der Intensivstation: Mitte 60, mitten im Leben, doch häufig verunsichert mit der Impfung oder auch aus einem anderen kulturellen Kreis, wo es wahrscheinlich dann auch Desinformationen gibt oder nicht ausreichend Informationen. Die sich haben dann nicht impfen lassen.“

Jüngere, überwiegend Ungeimpfte in der zweiten und dritten Pandemiewelle

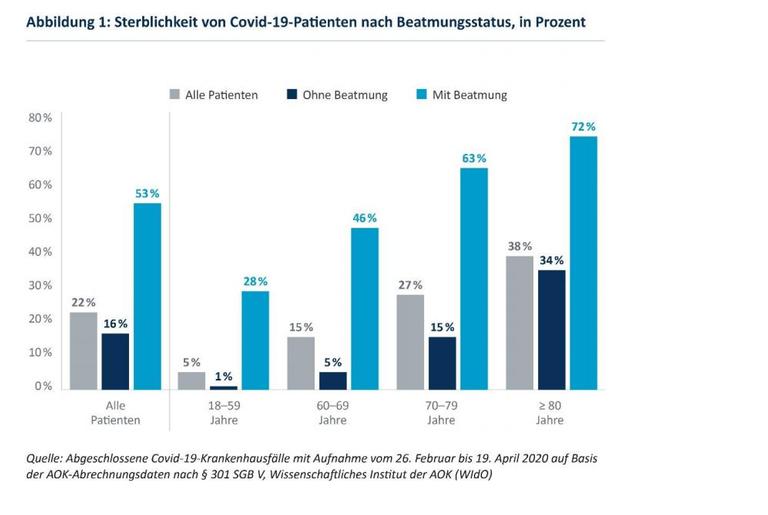

In der zweiten und dritten Pandemiewelle sei die Hälfte der Patienten, die beatmet werden musste, verstorben – nicht nur in der Charité, sondern bundesweit, sagt der Arzt. Jetzt sei das anders: Meist kämen jüngere, überwiegend ungeimpfte Menschen.

Sie hätten sich anders entscheiden können, so Viktor Wegener. Sein Fazit nach eineinhalb Jahren Corona-Intensivstation:

"Was sehr belastend ist, das Wissen, dass viele Todesfälle vermeidbar gewesen wären. Das ist schwierig. Man akzeptiert es, aber es ist schwierig zu verstehen, warum es so ist. Viele oder die meisten Menschen, die ich hier gesehen habe, die hätte ich hier nicht sehen müssen. Und das ist schwer.“

Tenor bei Patienten und Angehörigen: „Das Virus unterschätzt“

"Ich erinnere noch diesen ersten Tag auf der Station. Da fühlte ich mich wie auf einem Raumschiff.“

Stephanie Crvelin hat von Dezember bis Ende Februar mit Viktor Wegener auf der Intensivstation gearbeitet.

"Dann war es für mich natürlich eine neue Erfahrung, wenn ich morgens zur Arbeit komme, erst mal in der Belegung zu schauen, wer ist im Zweifel verstorben in den letzten Stunden, in denen ich nicht da war.“

Die 30jährige Psychologin betreute die Erkrankten, zum Beispiel bevor sie intubiert und sediert wurden sowie deren Angehörige.

"Dann wurde auch darüber gesprochen, dass der Tod ja auch folgen könnte. Da war dann schon teilweise ganz große Angst, tiefe Verzweiflung und auch oft ein großes Unverständnis: 'Wie konnte mir das ausgerechnet passieren? Ich habe dieses Virus unterschätzt, ich habe die Bedrohung für mich persönlich unterschätzt.' Sowohl von den Patienten selber als auch von den Angehörigen war das auch immer wieder so der Tenor.“

"Die schlimmste Vorstellung ist, dass man alleine ist“

Die Bedrohung konnten die Großeltern von Julia Sofia Schulze nicht einschätzen, als sie sich im März 2020 mit dem Corona-Virus infizierten. Die Pandemie hatte erst wenige Wochen zuvor begonnen. Der Opa starb am 14. März zu Hause, die Oma, die mit Fieber nicht bei der Beerdigung ihres Mannes war, zwei Wochen später im Krankenhaus. Niemand durfte zu ihr, es herrschte Besucherstopp. Enkeltochter Julia Sofia Schulze:

"Die Machtlosigkeit, da nicht mehr ein paar letzte Worte zu wechseln oder zumindest die Hand des Menschen zu halten. Die schlimmste Vorstellung ist, dass man alleine ist. Dass dann meine Liebsten nicht zu mir dürften. Das macht mich einfach sprachlos, also wütend auch. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass man mich so meiner Grundrechte beraubt. Das hat mich echt am härtesten getroffen von allem.“

Wenig Verständnis im Umfeld für den Verlust

Lange Zeit sei sie die einzige gewesen, die zwei Menschen wegen der Pandemie verloren hatte, sagt die 26jährige Schauspielerin. Ihre Umgebung habe ungläubig reagiert und wenig Verständnis gezeigt:

"Die Frage habe ich oft gestellt bekommen: Bist du sicher, dass es Corona war? Erstmal natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt teilweise verstanden, weil es so neu war, aber an irgendeinem Punkt dann nicht mehr, wo man irgendwann wusste: Es ist gefährlich, es sterben Menschen Das ging dann alles sehr schnell, dass die Todeszahlen dann hochgegangen sind. Man hat das gesehen bei dem Grab meiner Großeltern war nach zwei, drei Wochen die Reihe schon voll. Es ging superschnell, jedes Mal, wenn ich wiederkam, war eine Reihe voll.“

"Angehörige stehen gesamtgesellschaftlich so ein bisschen alleine da“

Die Freiburgerin hat letzten Herbst eine Selbsthilfegruppe gegründet und zusammen mit anderen in einem Film die eigenen Geschichten dokumentiert.

Es dürfe in solchen Situationen keine geschlossenen Türen mehr geben, fordert Julia Sofia Schulze. Es sei schon traumatisierend, einen Menschen zu verlieren – schlimmer aber noch sei das Wie.

Die Pandemie hat den Umgang miteinander enorm verändert, sagt Gerold Eppler vom Museum für Sepulkralkultur. Die Menschen halten Abstand voneinander, Infizierte sind isoliert, Sterbende durften zunächst gar nicht, jetzt nur eingeschränkt besucht werden. Leichname werden in einem speziellen Sack verschlossen. Stören die Toten? Psychologin Stephanie Crvelin:

"Die stören, weil sie uns mit der Realität konfrontieren, dass auch wir an deren Stelle sein könnten. Dass das einfach immer noch eine Krankheit ist, die jeden treffen kann, die viele Menschen schwer treffen kann. Und das wollen wir in unserem Alltag verdrängen, weil das viel zu angstbesetzt ist. Was schwierig ist, gerade aus psychologischer Perspektive, es gibt aber natürlich die einzelnen Angehörigen, die ihre Toten betrauern, und die stehen damit gesamtgesellschaftlich so ein bisschen alleine da.“

Ein Trauermarsch in Schweigen für die Toten der Pandemie

In der Ukraine wird Krieg geführt. In Deutschland sterben noch immer täglich 200 bis 300 Menschen an oder mit einem Virus. Der Bundespräsident plane ein weiteres Gespräch mit Angehörigen von Covid-19-Verstorbenen, heißt es im Schloss Bellevue. Das sei ihm ein Anliegen. Der Termin stehe aber noch nicht fest.

Lily Kurtic hat in Köln jetzt eine Selbsthilfegruppe gegründet. Bislang meldete sich ein weiterer Teilnehmer. Sie habe das große Bedürfnis, aus der Isolation herauszukommen. Mit diesem Wunsch stehe sie nicht alleine da, ist Lily Kurtic überzeugt. Viele andere Hinterbliebene hätten auch das Bedürfnis nach kollektiver Trauer.

"Ich persönlich könnte mir vorstellen etwas in Schweigen. Zum Beispiel ein Trauermarsch in Schweigen - mit Lichtern. Ganz wichtig dabei ist mir das Schweigen, weil in dieser Pandemie so viele, so laute Stimmen zu hören waren und immer noch sind, dass ich mir angesichts unserer Toten ein Schweigen wünsche.“

![Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv] Hunderte von Helfern versuchen am 3.6.1998 im Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle, Opfer des Zugunglücks zu bergen. Der Intercity-Express "Wilhelm Conrad Röntgen" von München nach Hamburg war mit etwa Tempo 200 gegen eine Brücke geprallt, die dabei zerfetzt wurde. Die Zahl der Todesopfer könnte auf weit über 100 steigen. Diese Schätzung nannte die Einsatzleitung der Rettungskräfte am Abend im Gespräch mit Bundesverkehrsminister Wissmann. Möglicherweise sind unter den noch nicht geborgenen Toten auch Kinder aus zwei Schulklassen. Rund 300 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Es handelt sich um das schwerste Zugunglück in Deutschland seit 20 Jahren. [dpabilderarchiv]](https://bilder.deutschlandfunk.de/7b/1c/99/87/7b1c9987-85ad-48de-a9ef-d7cc27234184/eschede-ice-zugunglueck-100-1920x1080.jpg)