Ein Operationssaal in der Universitätsklinik Kiel. Auf dem OP-Tisch liegt eine Patientin unter blauem Tuch. Chefarzt Jörg Wiltfang hantiert mit OP-Besteck im Mund der Frau.

„Wir bauen hier gerade den Kiefer wieder auf bei einer jüngeren Patientin, die den Wunsch hat, dass die Prothese wieder fester sitzt.“

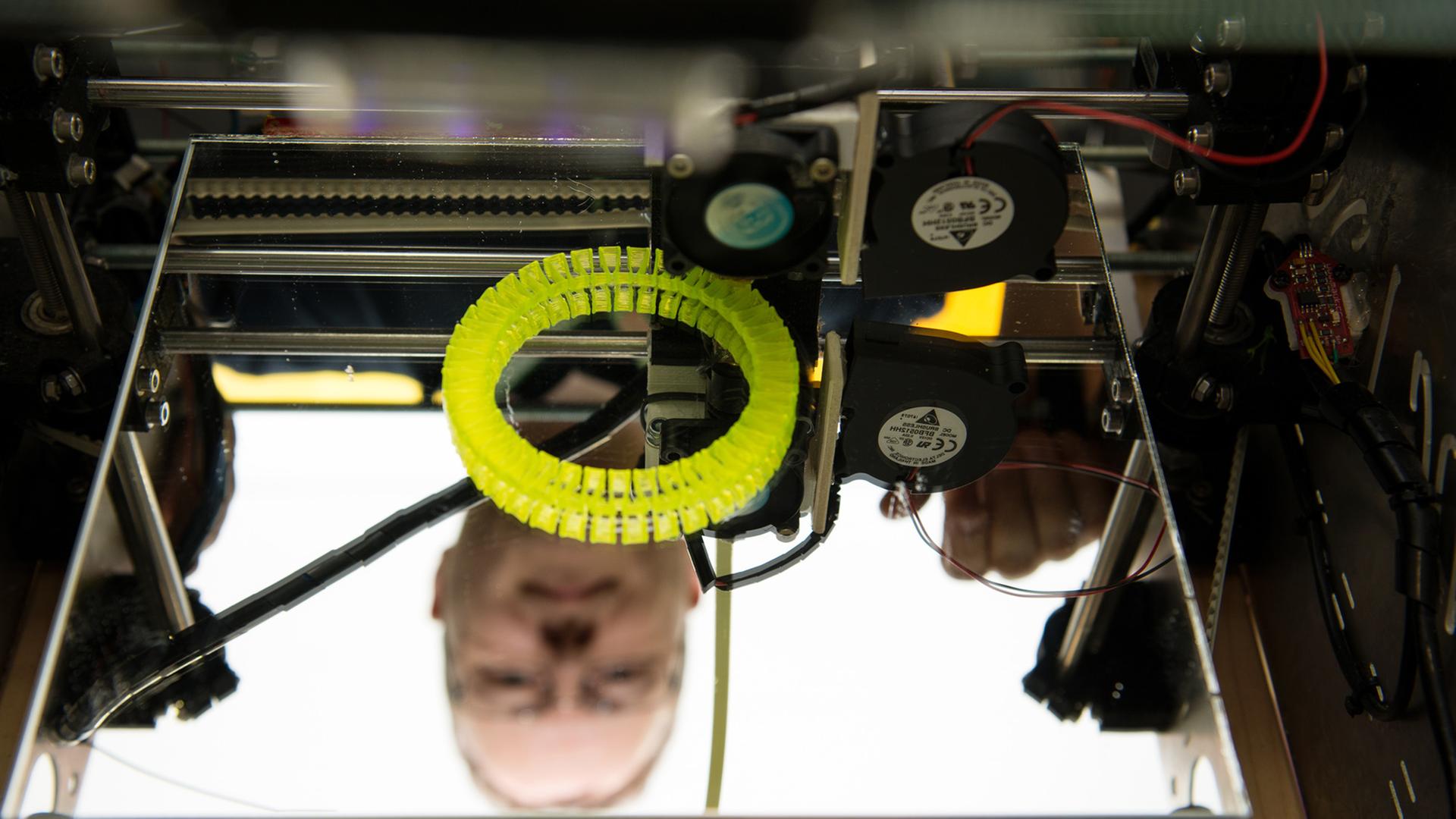

Ein wackelndes Gebiss, Zähne, mit denen man nicht ordentlich zubeißen kann – das ist höchst unangenehm. Viele Patienten lassen sich deshalb inzwischen Implantate einsetzen, künstliche Zahnwurzeln aus Metall, fest im Kiefer verschraubt. Denn die Menschen sind anspruchsvoller geworden, was die Dritten angeht.

Wiltfang: „In dem Zeitraum, in dem meine Eltern sich Gedanken über die Zähne machten, war das die ultimative Lösung: alle Zähne entfernen, dann habe ich keine Probleme mehr. Und die Totalprothese war auch ein gewisses Statussymbol, so in den 60er-, 70er-Jahren. Und heute ist es… In der Wahrnehmung ist man ja stigmatisiert, wenn man so eine Prothese trägt. Stellen Sie sich vor, sie leben in einer neuen Partnerschaft und legen dann abends mit 45 die Prothese ins Glas.

„Guten Morgen, Sie sprechen mit dem Max-Planck-Institut für chemische Physik fester Stoffe in Dresden. Was kann ich für Sie tun? … Einen Moment, ich verbinde Sie.“

Seit den 70ern hat sich einiges getan, heute ist Zahntechnik Hightech: Implantate, festmontierte Prothesen, selbsthaftende Füllungen – da wackelt kaum noch etwas. Aber immer sind es Fremdkörper, die in den Mund eingesetzt werden, aus Metall, aus Kunststoff, aus Keramik. Zahntechnik ist Materialtechnik – bis jetzt. Denn einige Ärzte und Forscher arbeiten längst an einer neuen Vision: Sie wollen nicht mehr reparieren, sondern regenerieren. Geschädigte Substanz soll einfach nachwachsen, und zwar vor Ort, im Mund: Kieferknochen, Zahnschmelz, ja sogar ganze Zähne. Stammzellforscher Paul Sharpe sieht sie schon vor sich:

„In der fernen Zukunft wird das eine Standardtherapie sein, die man bei jedem Zahnarzt in der Einkaufsstraße bekommen kann. Der Patient kommt rein, und dann hat er die Wahl: Wollen Sie ein konventionelles Implantat oder ein Bio-Zahn-Implantat? Er entscheidet sich für den Bio-Zahn, einige Zellen werden entnommen und ans Labor geschickt. Ein paar Wochen später bekommt der Zahnarzt die kleinen Implantate. Er pflanzt sie ein, der Patient geht weg, und am Ende kommen die Zähne raus.“

Auf der Jagd nach dem künstlichen Zahnschmelz: Anruf in Dresden

„Es tut mir leid, aber er scheint gerade nicht in seinem Büro zu sein. Wenn Sie bitte einen Moment warten, dann versuche ich es in einem anderen Raum.“

Begonnen hat die Zukunft schon vor mehr als zehn Jahren. Damals ließen Forscher am MPI für Chemische Physik fester Stoffe erstmals künstlichen Zahnschmelz wachsen, im Labor.

„Ich verbinde Sie jetzt weiter mit Herrn Professor Kniep.“

Rüdiger Kniep hat damals die Forschungsgruppe geleitet. Inzwischen müsste das Material reif für die Praxis sein.

„Kniep hier, hallo.“

Jetzt interessiert mich also: Kann man damit Karieslöcher zuwachsen lassen?

„Das wird sicherlich gehen, aber zur Zeit ist es so, dass es zu lange dauert, bis so etwas wieder zugewachsen ist.“

Arbeiten Sie denn weiter daran?

„Das geht weiter, aber mehr möchte ich dazu nicht sagen.“

Heißt das, eine Firma kümmert sich jetzt darum?

„So kann man es wohl sehen.“

Und die haben von Ihnen Tipps bekommen, wie das gehen könnte?

„Mindestens so.“

Dann verrät der Professor doch noch den Namen des Unternehmens: Heraeus Kulzer, eine Zahntechnik-Firma aus Hanau.

Zurück im OP an der Uniklinik Kiel. Chefarzt Jörg Wiltfang füllt ein Granulat aus Keramik in die Kieferhöhle seiner Patientin. Das Knochenersatzmaterial soll helfen, den Kieferknochen wieder aufzubauen. Er hatte sich zurückgebildet, nachdem die Frau ihre eigenen Zähne verloren hatte.

„Den Überschuss können Sie eben absaugen.“

Stammzellen helfen beim Zahnersatz

Eigentlich steht es um die Zähne der Deutschen gar nicht so schlecht: weniger Karies, weniger Zahnlücken. Das zeigt die jüngste Mundgesundheitsstudie von 2006. Die Deutschen putzen fleißiger, viele gehen artig zur professionellen Zahnreinigung. Doch sie werden auch immer älter. Und anspruchsvoller. Deshalb steigt der Absatz der Implantate: Die Hersteller verkauften im Jahr 2012 nach eigener Schätzung eine Million Stück, mehr als doppelt so viele wie zehn Jahre zuvor. Wer aber Implantate will, braucht einen starken Kieferknochen. Ist er zu schwach, muss er aufgebaut werden. Früher mussten die Ärzte dazu große Knochenstücke aus dem Becken der Patienten entnehmen. Dann kamen Knochenersatzmaterialien aus Keramik hinzu. Jetzt arbeiten Ärzte wie Jörg Wildfang an einer biologischen Lösung: Stammzellen sollen helfen, ganz neuen Knochen wachsen zu lassen.

Jörg Wiltfang: „So, jetzt brauchen wir die Knochentransplantate. Wir haben ungefähr drei Legosteine entnommen. Man braucht also sehr, sehr wenig Beckenkamm, um den Kiefer in die ursprüngliche Größe zu verwandeln.“

Drei Legosteine Knochen. Früher war ein kleines Hufeisen nötig. Nun muss Wiltfang den Beckenknochen nur noch anpassen.

„Um das jetzt zu trimmen, nehmen wir einen Meißel, und bitten die Schwester auf den Meißel zu hauen.“

„Kann ich?“

„Ja.“

„Wunderbar.“

Jetzt kann Wiltfang den Beckenknochen mit dem Kiefer verschrauben. Ein Kollege hantiert unterdessen an einem weißen Kasten, der Zentrifuge. Er bereitet die Stammzellen vor. Sie sollen helfen, den Kieferknochen zu regenerieren. Die Chirurgen entnehmen sie ebenfalls aus dem Beckenknochen der Patientin.

Wiltfang: „Wir wissen, dass wir im Knochenmark des Beckenkamms Stammzellen aufweisen. Und damit können wir diese Knochenersatzmaterialien, wir nennen es: biologisieren.“

Bei diesen Stammzellen handelt es sich natürlich nicht um embryonale Stammzellen, aus denen ein ganzer Mensch entstehen kann. Im Körper von Erwachsenen finden sich nur noch adulte Stammzellen. Sie können sich nicht mehr in alle, aber in bestimmte Zelltypen verwandeln, zum Beispiel Zellen, die neuen Knochen bilden.

„Und die Stammzellen differenzieren sich nicht nur zu knochenbildenden Zellen, sondern zunächst bilden sie Gefäße aus, das heißt, die Transplantate werden schneller zur Einheilung gebracht und schneller zu Knochen umgebaut.“

Die regenerative Medizin ist in der Klinik angekommen. Sie verringert die Belastung für die Patienten ganz erheblich. Noch praktischer wäre es, könnte man den Knochen einfach im Labor züchten und dann einbauen. Tissue Engineering nennen das die Forscher. Doch für Kieferknochen funktioniert das noch nicht.

Jörg Wiltfang: „Sie müssen immer daran denken, dass es bei einem Kiefer nicht um ein Werkstück geht, also einen Reifen zum Beispiel, der jetzt hergestellt wird und den man dann ans Auto schraubt, sondern es ist ja ein durchblutetes Gewebe, das mit Nerven und Blutgefäßen versorgt ist. Und das hat man bislang nicht erreichen können, dass man auch Gefäße im Labor züchten könnte, die man anschließen könnte. Die Entwicklung geht in die Richtung, aber das sind sicher Dinge, die noch sehr, sehr lange dauern werden.“

Knochen-Präfabrikation: Unterkiefer wächst im Bauch

Aber in Kiel arbeitet man schon an einer neuen Methode, um Knochen zu züchten. Björn Möller kümmert sich hier um die ganz schwierigen Fälle: Patienten, die ihren gesamten Unterkiefer verloren haben, durch einen Unfall oder Krebs. Da helfen die Techniken für den Knochenaufbau nicht weiter – ein ganzer Knochen, ein ganzes Organ muss neu gezüchtet werden. Möllers Lösung klingt zunächst befremdlich.

„Zuerst wird mittels Computertomographie geschaut, welche Form dieses Knochenkonstrukt hat. Dann werden wir den Unterkiefer nachstellen und künstlichen Knochen nehmen, diesen mit Wachstumsproteinen besetzen und dann in den Bauchraum einpflanzen, so dass er genau so wächst, wie wir ihn als Unterkiefer haben möchten. Und dann können wir den transplantieren zum Unterkieferersatz.“

Der neue Unterkiefer wächst also im Bauch des Patienten heran – der Mensch wird zum Inkubator.

„Der Vorteil ist, dass im Bauchfell viele Stammzellen vorhanden sind, die einfach nur verändert werden müssen, so dass die Wachstumsfaktoren sagen, Stammzelle, zu dir will ich jetzt kommen und du sollst Knochen produzieren.“

Der Unterkiefer soll in etwa zwölf Wochen heranwachsen, dann könnte er an die richtige Stelle transplantiert werden. Im Tierversuch mit Kaninchen hat das schon geklappt. Jetzt will Möller die Methode an etwas größeren Tieren testen.

„Wir brauchen jetzt ein Großtiermodell, um die Dimensionen widerspiegeln zu können, die wir später am Patienten haben. Und dafür benötigen wir das Schwein.“

Im Tierstall der Uniklinik wuselt ein Dutzend Hausschweine durch das Stroh. Gerade gibt es etwas zu fressen, der Tierpfleger verteilt Trockenfutter. An diesen Schweinen will Möller sein neues Verfahren testen.

„Wir werden einen Defekt am Unterkiefer schaffen, so wie es beim Tumorpatienten auch vorhanden ist, und diesen Defekt dann wieder präfabrizieren im Bauchraum. Und wenn der Knochen dort gewachsen ist, wird der Knochen entnommen und zum Unterkieferersatz neu eingebracht und operiert.“

Genau wie menschliche Patienten bekommen die Schweine eine Vollnarkose, Antibiotika und Schmerzmittel – und Spezialkost.

Möller: „Man kann sich das so vorstellen, dass die Patienten, also die Schweine in diesem Fall, erst einmal weiche Kost bekommen, direkt nach Operationen im Mundraum. Das heilt relativ schnell ab, das heißt, dass so ein Schwein schon nach zwei, drei Tagen feste Nahrung zu sich nehmen kann.“

Dann will Möller die Ergebnisse auf den Menschen übertragen.

„Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr soweit sind, Patienten mit dieser Behandlungsmethode zu rekonstruieren. Wir werden bald die Ergebnisse von den Großtierversuchen haben. Aufgrund unserer Vorversuche sind wir aber sehr positiv gestimmt.“

Auf der Jagd nach dem künstlichen Zahnschmelz

„Willkommen bei Heraeus, bitte haben Sie einen Moment Geduld, Sie werden gleich verbunden“

Die Firma Heraeus Kulzer entwickelt den künstlichen Zahnschmelz aus Dresden weiter, hat Rüdiger Kniep vom MPI gesagt. Doch welche Abteilung genau arbeitet dran?

„Ich würde mir gern Ihre Nummer notieren und würde Ihre Frage weitergeben an die Marketingleiterin, und sie meldet sich bei Ihnen.“

Schließlich meldet sich die Pressesprecherin, per E-Mail. Ihre Antwort ist kurz.

Vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider verfolgen wir die Forschung auf diesem Gebiet nicht weiter.

Das mit dem künstlichen Zahnschmelz scheint nicht so einfach zu sein. Aber es arbeiten ja noch mehr Forscher daran. Da war zum Beispiel dieser Artikel einer japanischen Wissenschaftlerin in der Fachzeitschrift „Nature“ von 2005.

Kazue Yamagishi vom FAP Dental Institute in Tokio hatte verkündet, sie habe eine Paste entwickelt, die kleine Löcher im Zahn schon in einer Viertelstunde reparieren könne – aber erst einmal nur im Labor.

„Hello, my name is Kazue Yamagishi.“

Ich frage sie, ob das inzwischen auch im Mund geht.

„It is not used for treatment in patients.“

Aha, auch hier also nicht. Warum?

„Support of a pharmaceutical company is necessary. However, for a pharmaceutical company, development of a therapeutic product is costly and not feasible.“

Dafür ist die Unterstützung eines Pharmakonzerns nötig, aber für einen Pharmakonzern ist die Entwicklung so eines therapeutischen Produkts kostspielig und nicht praktikabel.

Zähne nachgezüchtet

London Bridge Station, mitten in der Hauptstadt des Vereinigten Königreichs. Direkt neben den Gleisen erhebt sich The Shard, einer der neuesten Wolkenkratzer in der Londoner Skyline. Dahinter ein weiteres Hochhaus, architektonisch weniger spektakulär, aber trotzdem lange ein Rekordbau: das Guy's Hospital, bis vor wenigen Jahren das höchste Klinikgebäude der Welt. Hier forscht Paul Sharpe an der Zukunft der dritten Zähne. Ginge es nach ihm, könnte man eines Tages Zähne einfach nachwachsen lassen. Der Forscher vom King's College hat sein Labor hoch über den Dächern Londons. Der Blick aus dem Fenster geht über die Themse und die City of London, der Rest der Stadt verschwimmt im grauen Regen. Drinnen, im Flur, sind in Vitrinen Schädel aufgereiht und Gebisse.

„Diese Exemplare hier sind die Kiefer von verschiedenen Haien, und wie Sie sehen, haben die jede Menge Zähne, jede Menge scharfer Zähne. Wenn ein Hai einen Zahn verliert, klappt der Ersatzzahn einfach raus. Das ist eine fabelhafte evolutionäre Anpassung für ein Tier, das seine Zähne unbedingt braucht, um zu fressen. Ein Hai ohne Zähne ist im Prinzip ein toter Hai.“

Revolvergebiss nennt man diese sich selbst erneuernde Tötungsmaschine: Die Zähne werden einfach nachgeladen. Doch nicht nur Haien wachsen ständig neue Zähne, auch anderen Fischen und Reptilien wie Krokodilen und Schlangen.

Sharpe: „Alle Zähne werden wahrscheinlich mit Hilfe von Stammzellen im Kiefer ersetzt. Vermutlich laufen ganz ähnliche Prozesse ab, wenn unsere Ersatzzähne gebildet werden.“

Bloß klickt beim Menschen der Revolver nur einmal: wenn die Milchzähne ausfallen und die bleibenden Zähne nachwachsen.

„In der Evolution haben wir uns so entwickelt, dass wir keine dritten Zähne brauchen. Aber heute ernähren wir uns anders, wir bekommen Karies und verlieren unsere Zähne vorzeitig. Wir leben auch länger, deshalb sind wir jetzt in einem Stadium, in dem wir einen dritten Satz Zähne gut gebrauchen könnten.“

Die Evolution würde dafür Millionen von Jahren brauchen. So lange will Paul Sharpe nicht warten. Er will selbst Zähne züchten. Seine Vision:

„In der fernen Zukunft wird das eine Standardtherapie sein, die man bei jedem Zahnarzt in der Einkaufsstraße bekommen kann. Der Patient kommt rein, und dann hat er die Wahl: Wollen Sie ein konventionelles Implantat oder ein Bio-Zahn-Implantat? Er entscheidet sich für den Bio-Zahn, einige Zellen werden entnommen und ans Labor geschickt. Ein paar Wochen später bekommt der Zahnarzt die sterilen kleinen Implantate. Er pflanzt sie ein, der Patient geht weg, und am Ende kommen die Zähne raus.“

Die Zellanlage für Zähne ist eigentlich ganz einfach aufgebaut. Sie besteht nur aus zwei verschiedenen Zelltypen: Deckgewebe und Bindegewebe. Doch dann wird es kompliziert: Ein genau choreografiertes, höchst komplexes Zusammenspiel zwischen den beiden Zelltypen ist nötig, damit schließlich daraus ein Zahn entsteht. Sharpe geht an der Gebiss-Galerie entlang zum Labor. Dort setzt er sich ans Mikroskop.

„Ich nehme hier zwei verschiedene Zellpopulationen, Deckgewebe und Bindegewebe, die wir im Labor gezüchtet haben und kombiniere sie. So versuche ich die Zahnentwicklung im Embryo nachzuahmen. Dann bringe ich sie in den Inkubator, der ist hier.“

Sharpe öffnet die Tür eines weißen Kastens.

„Wir lassen sie fünf Tage bis zwei Wochen lang wachsen und schauen sie uns dann unter dem Mikroskop an, um zu sehen, ob sie sich zu einem Zahnkeim entwickeln. Dann können wir sie transplantieren.“

Tatsächlich ist das dem Forscher bereits gelungen. Vor ein paar Monaten veröffentlichte Sharpe den Erfolg im „Journal of Dental Research“. Der Trick: Einer der beiden Zelltypen, das Bindegewebe, stammte von Mäuse-Embryos. Diese embryonalen Zellen starten den Entwicklungsprozess und steuern ihn. Den zweiten Zelltyp, das Deckgewebe, hatte Sharpe aus dem Zahnfleisch von Patienten entnommen. So entstand ein Hybrid-Zahn aus Maus und Mensch. Der Forscher pflanzte ihn einer Maus ein. Zurück in seinem Büro zeigt er das Ergebnis auf Computertomographie-Bildern.

„Das hier ist so ein Implantat, das haben wir etwas länger wachsen lassen, es bricht schon durchs Zahnfleisch. Hier bilden sich die Wurzeln, und hier kommt der Zahn raus.“

Auf dem Computermonitor sieht man, wie sich die Zahnwurzelspitzen ins Gewebe vorstrecken. Und es bildet sich nicht nur ein Zahn, sondern auch gleich Knochen. Der wächst mit dem vorhandenen Kieferknochen zusammen, eine natürliche Verankerung. Davon würden besonders Patienten mit geschwächtem Kiefer profitieren – ihnen könnte womöglich der Knochenaufbau erspart bleiben. Sharpe hat sogar schon komplett menschliche Zahnanlagen gezüchtet: im Labor, ohne Transplantation in den Mund. Aber es gibt ein großes Problem:

„Bis jetzt muss einer von den beiden Zelltypen, die wir benutzen, von einem Embryo stammen. Es ist noch nicht möglich, zwei adulte Quellen zu nehmen. Und natürlich ist es völlig unmöglich, das in der Klinik zu machen, weil man dann menschliche Embryonen benutzen müsste.“

Deshalb sucht Sharpe nach Alternativen. Eine Möglichkeit ist, adulte Stammzellen so zu reprogrammieren, dass sie wieder einige Fähigkeiten von embryonalen Stammzellen haben – solche Zellen werden induzierte pluripotente Stammzellen genannt, kurz: iPS. Daran arbeiten Forscher rund um die Welt, und nicht nur solche, die Zähne züchten wollen. Vor kurzem erregte eine Meldung aus China Aufsehen: Wissenschaftler hatten – ähnlich wie Sharpe – Zähne in Mäusen gezüchtet, aber mit iPS-Zellen. Diese hatten sie aus Zellen gewonnen, die im menschlichen Urin vorkommen. Das skurrile Verfahren sorgte für Schlagzeilen. Doch es löst das Problem nicht: Einer der beiden Zelltypen muss weiterhin von einem Embryo stammen – selbst wenn der andere als iPS vorliegt.

Paul Sharpe: „Der eine oder der andere muss die Fähigkeit haben, den Prozess selbst zu starten. Wir müssen also verstehen, wie man diese Fähigkeit bewahren kann.“

Sharpe ist optimistisch, dass dies eines Tages gelingen wird.

„Ich kann mir eigentlich nichts vorstellen, von dem ich da sagen würde, ok, das werden wir einfach nicht hinkriegen. Ich schätze, es wird mindestens fünf Jahre dauern, um dahin zu kommen.“

Bis aber seine Vision …

„… it would be a standard dental therapy that you could do (…) at every high street dentist …“

… wahr wird, ist es ein noch viel weiterer Weg, das weiß auch Sharpe:

„Das ist Jahrzehnte weit weg, auf diesem Level, viele, viele Jahre. Aber ich finde, die Zahnmedizin kann sich nicht einfach zurücklehnen und sagen: OK, wir haben ja diese Metallklumpen, wir müssen uns nicht mit Zellen abgeben.“

Und die Arbeit von Forschern wie Sharpe könnte noch einen weiteren Effekt haben, und zwar schon sehr viel früher: Sie könnte die regenerative Medizin insgesamt voranbringen. Denn die Forschung an Zähnen hat viele Vorteile:

Sharpe: „Der große Vorteil bei Zähnen ist natürlich, dass sie leicht zugänglich sind, ganz anders als das Herz und all diese wirklich wichtigen Organe. Man muss die Patienten nur den Mund öffnen lassen. Das bedeutet, wenn tatsächlich etwas schiefgeht, kann man es ohne große Operation wieder herausholen. Und weil wir die Zähne nicht zum Leben brauchen, wird niemand daran sterben. Diese nicht lebenswichtigen und leicht zugänglichen Organe zu erforschen, wird den Leuten helfen, die an der Bauchspeicheldrüse arbeiten und an der Lunge und der Leber und den Nieren und an allem anderen.“

„Thank you for calling the University of Michigan. To reach a campus operator, please stay on the line. … Good morning, can I help you?“

Nächster Versuch, USA.

„Hello! Hi, how are you?“

Brian Clarkson von der University of Michigan hat 2006 im Fachjournal „Advanced Materials“ von seinem Züchtungserfolg berichtet: einem Material mit einer sehr ähnlichen Struktur wie Zahnschmelz. Allerdings waren dazu enormer Druck und Temperaturen zwischen 200 und 600 Grad Celsius nötig. Ich möchte wissen, ob das inzwischen auch unter etwas praktikableren Bedingungen geht.

„Im Labor können wir Kristalle bei 37 Grad in einem Tag züchten.“

37 Grad, also Körpertemperatur. Klingt, als käme man handlichem Zahnschmelz für die Reparatur schon näher. Bis zu welcher Größe kann man denn Löcher damit zuwachsen lassen?

„Wie groß, meine Güte! Ich glaube, man wird nie soweit kommen, dass man damit wirklich Löcher füllen kann.“

Zahnschmelz wächst nicht nach

Weder in Dresden, noch in Tokio, noch in Ann Arbor haben es die Wissenschaftler geschafft, Zahnschmelz im Mund nachwachsen zu lassen. Sie alle arbeiten im Prinzip an demselben Stoff: Hydroxylapatit. Aus diesem Mineral besteht der natürliche Zahnschmelz. Manchmal geben sie noch Zusätze hinzu wie Fluor, das macht das Material noch haltbarer. Aus der Forschung des Dresdener MPIs ist immerhin ein Produkt entstanden: Eine Zahnpasta, die nanokleine Partikel des künstlichen Zahnschmelzes enthält. Sie sollte freiliegende, schmerzende Zahnhälse remineralisieren. Inzwischen hat der Hersteller die Produktion aber wieder eingestellt – aus wirtschaftlichen Gründen. Ähnliche Pasten anderer Hersteller sind auf dem Markt oder werden entwickelt. Doch auch sie taugen nur zur Remineralisierung winziger Defekte und können keine Löcher schließen. Warum ist das eigentlich so schwierig? Christian Hannig von der Uniklinik Dresden forscht selbst an solchen Materialien, und er hat die Arbeiten seiner Kollegen in dem Feld gesichtet. Er hat drei Probleme ausgemacht. Erstens:

„Ein Problem ist sicherlich in der Nanostruktur, im hierarchischen Aufbau des natürlichen Zahnschmelzes zu suchen. Also diese geordneten Strukturen nachzubilden ist eine große Herausforderung.“

Zweitens:

„Das nächste Problem ist eben, dass wir hier eine Struktur nachbilden wollen, die in der Natur über mehrere Monate vor dem Zahndurchbruch gebildet wird.“

Für das schnelle Schließen von Löchern wachsen die Kristalle einfach zu langsam. Und drittens:

„Wenn man jetzt in die Mundhöhle reingeht, bildet sich auf allen oral exponierten Festkörperoberflächen innerhalb kürzester Zeit ein Proteinfilm aus.“

Im Mund ist es schlicht schmutziger als im Labor. Trotz all dieser Schwierigkeiten arbeiten die Forscher in aller Welt weiter am künstlichen Zahnschmelz. Erst 2013 meldete ein weiteres Team aus Japan, es habe einen hauchdünnen Film aus Hydroxylapatit hergestellt, mit dem man Zähne beschichten könnte. Dass Zahnärzte bald echte Karieslöcher einfach wieder zuwachsen lassen, glaubt Christian Hannig aber nicht:

„Nach meiner derzeitigen Einschätzung gibt es kein Verfahren, was für makroskopische Defekte im Zahnschmelz eine zeitnahe Anwendung erwarten lässt. Und wann irgendeines dieser Verfahren vielleicht mal klinisch anwendbar sein könnte, ist definitiv nicht abschätzbar.“

Zahnersatz ist inzwischen mehr als Hightech, die regenerative Medizin kommt allmählich in der Praxis an: Ärzte können heute schon Kieferknochen im Mund regenerieren, um dann Implantate fest zu montieren. Morgen werden sie womöglich ganze Unterkiefer im Bauch von Patienten züchten. Und übermorgen gar Zähne nachwachsen lassen. Doch bevor die Zukunft der dritten Zähne beginnt, möchte Chefarzt Jörg Wiltfang noch an eine ganz einfache, bewährte Methode erinnern, nämlich

„Dass das Zähneputzen schon die günstigste Maßnahme ist, Zahnschmerzen zu vermeiden und teuren Zahnersatz.“

Produktion: DLF 2014

Dieses Feature wurde im Jahr 2015 mit dem Journalistenpreis „Abdruck“ und dem Medienpreis Mensch Maschine Technik ausgezeichnet.