Für die Navigation auf hoher See war eine auf die Sekunde genau gehende Borduhr von größter Bedeutung. Nur so ließ sich die geografische Länge exakt bestimmen.

Als es noch keine Funksignale und Satelliten gab, haben die Astronomen mithilfe von Zeitbällen den Kapitänen in den Häfen die exakte Zeit mitgeteilt. Im Hamburger Hafen diente ab 1876 ein schwarzer Ball mit eineinhalb Metern Durchmesser als Zeitsignal.

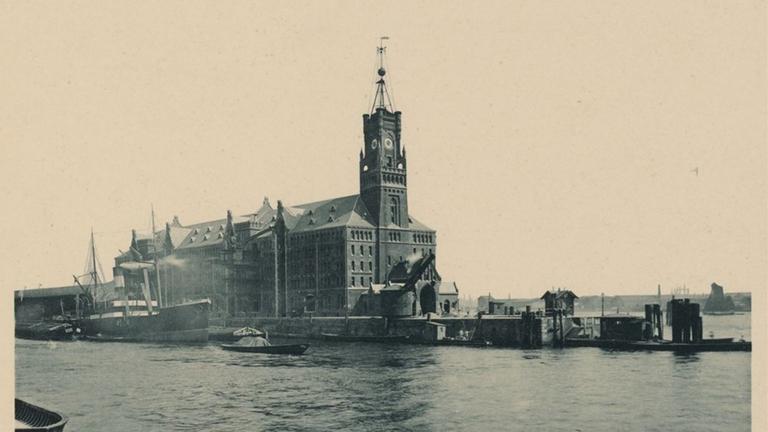

Er hing auf dem alten Kaispeicher A an einem Gerüst gut 50 Meter über der Elbe. Die Astronomen lösten täglich zur selben Zeit den Ball über ein eigens verlegtes elektrisches Kabel aus. Immer um 12 Uhr mittags in Greenwich, das den Nullpunkt der Längenmessung darstellte, fiel der Ball drei Meter nach unten.

Mit diesem Signal konnten die Schiffsführer ihre Borduhren kontrollieren. Als Vorwarnung wurde der Ball zehn Minuten vor dem entscheidenden Zeitpunkt halb hoch gezogen, drei Minuten vorher dann ganz.

Zeitweise gab es weltweit mehr als 130 Zeitbälle. Mittlerweile ist diese Technik überholt. Funkuhren und Satellitensignale sind zuverlässiger – und in den Sternwarten weiß heute kaum noch jemand, dass früher der Zeitdienst zu den wichtigsten Aufgaben eines Instituts gehörte.

Auch die Hamburger Zeitballanlage ist längst verschwunden. An ihrer Stelle steht jetzt die Elbphilharmonie.