Gefühlte 18, vielleicht sogar 27 Jahre habe sie in diesem Ministerium verbracht, meinte Ulla Schmidt scherzhaft, aber auch wehmütig bei ihrem Abschied als Bundesgesundheitsministerin 2009. Eine kleine Ewigkeit also, wenn auch nur fast neun Dienstjahre war Ulla Schmidt Gesundheitsministerin und damit die am längsten amtierende der Bundesrepublik. Dass sich die Zeit ihrem Empfinden nach so dehnte, hat wohl mit der Materie zu tun, Gesundheitspolitik gilt als Knochenjob, insbesondere wegen der mächtigen Lobby-Gruppen.

Die Sozialdemokratin Schmidt übernahm den Posten in insgesamt drei Kabinetten, zweimal unter Gerhard Schröder, dabei auch als Superministerin für Gesundheit und soziale Sicherheit, und anschließend unter Angela Merkel. In ihrer Amtszeit, so Beobachter, habe Schmidt wichtige Akteure der Gesundheitspolitik entmachtet – zugunsten ihres Ministeriums.

Damit dürfte sie einige Menschen überrascht haben, war doch der Beginn ihrer politischen Laufbahn in den späten 80er- und frühen 90er-Jahren, so erzählt sie im Interview, auch von Sexismus und Machotum geprägt. Bei der Bundestagswahl 2021 trat Ulla Schmidt nicht mehr an. Heute widmet sich die frühere Lehrerin für Sonderpädagogik insbesondere Fragen der Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Seit 2012 ist sie Vorsitzende der Bundesvereinigung Lebenshilfe.

Von Irrtümern und verspieltem Vertrauen

Birgit Wentzien: Frau Schmidt, wie weit ist ihr Zuhause in Aachen von Kiew in der Ukraine derzeit entfernt?

Ulla Schmidt: Von Berlin aus sind es ungefähr zweieinhalb Stunden und von mir aus nach Berlin sind es noch mal fünf Stunden, es ist also sehr, sehr nah.

Osteuropäische Länder warnten vor Russland

Wentzien: Wie empfinden sie das, was da geschieht, mit oder nach? Wir haben uns unmittelbar vor diesem Gespräch, für das ich sehr danke, gesprochen und ausgetauscht. Und sie sagten, Frau Wentzien, das, was da jetzt passiert, haben wir nicht gesehen.

Schmidt: Ja, ich glaube, dass die Mehrheit das so nicht gesehen hat. Ich bin ja auch Mitglied des NATO-Parlamentes, wir haben dort sehr häufig diskutiert, auch mit den Vertretern der osteuropäischen Länder, auch der baltischen Staaten, die waren schon sehr energisch gegenüber dem Aggressor Russland und haben uns immer wieder gesagt, ihr unterschätzt das, die werden, wenn sie können, praktisch auch militärisch eingreifen. Und die Länder waren ja alle viel lieber zuerst mal Mitglied der NATO als der Europäischen Union. Das muss man ja sehen, weil sie darüber den Schutz auch spürten.

"Wir haben gesehen, dass das Ziel Putins ist, Europa zu destabilisieren"

Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass Russland immer mehr alle Grenzen auch ausnutzte in der Frage der Cyberattacken, in der Frage der hybriden Kriegsführung, auch in den Fragen der Angriffe praktisch auf die Republiken in Georgien, in der Ukraine, im Donbass, auf der Krim. Und wir haben schon gesehen, dass das Ziel Putins ist, Europa zu destabilisieren.

Aber wir haben ihm immer noch eine gewisse Rationalität zugesprochen, dass er weiß, wie weit er gehen kann. Und dass er jetzt dieses große Land Ukraine praktisch wie in einem Vernichtungsfeldzug überfällt, Bomben auf zivile Einrichtungen, auf Wohnhäuser, auf Schulen, auf Krankenhäuser und so weiter schmeißt, völlig ohne jede Rücksicht, weil er, wie er ja vorgibt, sein Brudervolk befreien will. Da muss man schon sagen, wenn ich Brüder habe, die greife ich nicht an, mit denen arbeite ich zusammen. Ich glaube, dass hier viele unterschätzt haben, wie aggressiv und wie teilweise auch verbrecherisch dieses Vorgehen in diesem Krieg ist.

Geschichte der NATO war Kampf um Werte

Wentzien: Die Gesundheitspolitikerin, die Lebenshilfe-Chefin kommt gleich. Und das, was sie jetzt erwähnt haben, als Parlamentarierin im Bundestag, das betrifft ihre Zeit, sie haben es gesagt, als Mitglied der parlamentarischen Versammlung der NATO und als stellvertretende Leiterin der deutschen Delegation und Generalberichterstatterin im Ausschuss für die zivile Dimension der Sicherheit – vielleicht ein Wort, dass wir gerade in dieser Zeit noch mal sehr brauchen werden. Das heißt, Frau Schmidt, sie waren in Georgien, sie waren in Moldawien, sie haben sich beispielsweise für eine Mitgliedschaft Georgiens in der NATO ausgesprochen. Das sei, das haben sie vor wenigen Jahren gesagt, stabilisierend und für die Region demokratiefördernd. Wo haben sie es gesagt und warum hat man nicht gehört?

Schmidt: Ich habe das gesagt bei der Diskussion bei uns im Ausschuss. Ich hatte ja zum 70-jährigen Jubiläum der NATO einen Bericht geschrieben über 70 Jahre NATO und 70 Jahre Wertegemeinschaft. Und da kann man schon sehen, dass die Geschichte der NATO immer ein Kampf um Werte war, die NATO ist ja nicht nur ein Militärbündnis, sondern immer auch eine Werteunion gewesen.

Und gerade in der Vorbereitung dieses Berichtes haben wir mit vielen Mitgliedsstaaten auch Kontakt gehabt. Für alle war wichtig, einmal dieses Zusammenstehen, sich aufeinander verlassen können, das ist Artikel 5, die Beistandspflicht, aber auch, dass alle gesagt haben, sie wollen an den Werten der NATO weiter arbeiten und sich orientieren, die ja sehr viel einhergehen mit denen, die wir auch in der Europäischen Union haben. Und das hat auch die Geschichte gezeigt, dass die Nato bestimmt nicht fehlerfrei ist und auch nicht konfliktfrei gewesen ist, auch nicht das Zusammenleben mit den Mitgliedsstaaten, das haben wir ja auch in der Europäischen Union so, das sind ja doch immer wieder unterschiedliche nationale Interessen. Aber dann, wenn es darauf ankommt, hat die NATO zusammengestanden.

Das ist, glaube ich, auch das, was wir jetzt auch sehen in der größten Herausforderung für dieses Verteidigungsbündnis, vor der wir gerade stehen, dass wirklich hier der Zusammenschluss … und dieses, den Mitgliedsstaaten auch zu sagen, ihr könnt euch darauf verlassen, dass wir für euren Schutz da sind, dass wir alles tun einerseits, um den Krieg in der Ukraine zu beenden mit allen diplomatischen Mitteln, die da sind, aber auch mit Waffenlieferungen, Unterstützungen, aber dass auch die NATO sagt – und das geschlossen –, wir wollen nicht in die Angriffskriege verwickelt werden, weil wir nicht den dritten Weltkrieg auch leichtsinnig herbeiführen wollen.

In dem Zusammenhang habe ich damals über die Schwarzmeerregion einen Bericht geschrieben, und natürlich ist so ein Land wie Georgien, was ja auch sehr weit entwickelt ist auch in der Demokratisierung, und die Ukraine hat ja unheimliche Fortschritte gemacht in den letzten Jahren, das war vor ein paar Jahren noch anders, das ist eben auch Stabilisierung für eine Region, wenn man die ins Bündnis holt.

Große Hoffnungen auf Diplomatie und Austausch

Wentzien: Würden sie denjenigen, die sagen, Wirtschaft geht vor Werten, entgegnen, das ist jetzt nicht mehr der Fall? Hat die SPD da auch eine Lernkurve, gerade die SPD, zum Beispiel auch hinter sich?

Schmidt: Nein, aber Wirtschaft vor Werte, das ist nie eine Position der SPD gewesen, die habe ich auch noch nie gehört. Es ging immer um die Frage, dass wir schon groß geworden sind, wenn man mal meine Generation nimmt, in einem Aufwachsen, nie wieder Krieg, nie wieder wollen wir, dass deutsche Soldaten durch andere Länder ziehen, wohl wissend, das haben wir ja auch noch erlebt, ich auch noch als junges Mädchen, wenn ich in die Niederlande fuhr, dass wir als Deutsche nicht bedient wurden, weil eben die Deutschen und die Nationalsozialisten in jeder Familie ihre Fußabdrücke hinterlassen haben und Menschen gemordet haben und durch diese Länder gezogen sind. Und der Gedanke, a good german is only a dead german, der war ja sehr weit verbreitet.

Und dann zu sagen, wir wollen ein Freund von unseren Nachbarn werden, wir wollen in Frieden leben, wir wollen uns einsetzen für Abrüstung. Und dazu gehörte ja auch, das war auch in der sozialliberalen Koalition damals sehr weit verbreitet, dass wir gesagt haben, wir haben militärische Aufrüstung, das war in Deutschland ein Problem nach dem Zweiten Weltkrieg, weil viele Deutsche wollten das nicht mehr, und wir hatten die Diplomatie, aber wir haben ein sehr großes Engagement auch im Bereich auch der auswärtigen Kulturpolitik. Da ging es auch immer den Wissenschafts- und Wirtschaftsaustausch, weil man geglaubt hat, Länder, mit denen man im Handel verbunden ist, mit denen man kulturell, demokratisch verbunden ist, die greifen sich nicht an, sondern man redet miteinander.

Grenzen von Vertrauen in Verträge erreicht

Und das hat, glaube ich, bei Putin am Ende keine Rolle mehr gespielt. Ich finde immer noch entscheidend, wenn man sich ansieht, im Januar diesen Jahres haben die Sicherheitsmächte verabredet, dass es nie einen Atomkrieg geben darf und dass man in Frieden miteinander leben soll, die Länder, dass das im Januar auch verabschiedet wurde auch von Russland, wo man dann praktisch kurz darauf in der Ukraine einmarschiert und das alles schon geplant hat. Das zeigt, wo die Grenzen auch von Vertrauen in Verträge oder Verhandlungen sind. Das hatte ich wenigstens vorher viel positiver eingeschätzt, als ich jetzt feststellen muss, wie die Realität ist, dass doch sehr brutal und verlogen vieles gewesen ist.

Wentzien: Würden sie sagen, sie selber auch, Frau Schmidt, weil sie in der Region waren und weil sie sich ja damit befasst haben, dass sie sich haben täuschen lassen?

Schmidt: Also, der Konflikt ist ja der, dass immer diese ungelösten Konflikte in Georgien mit Ossetien und Abchasien und in der Ukraine mit der Krim-Annexion und dem Donbass, dass man immer gesagt hat, die Konflikte müssen gelöst werden, ehe jemand Mitglied der NATO werden kann, weil ansonsten ja sofort die Beistandspflicht entsteht. Andererseits haben wir da schon viel drüber diskutiert, dass wir gesagt haben, das Problem ist ja, Putin muss da nur überall zündeln, dass jemand nicht Mitglied werden kann.

Langer Weg bis zum Frieden

Wentzien: Wenn sie von heute aus schauen in das Geschehen bisher und auch auf die Nicht-Kalkulierbarkeit dieser Figur Wladimir Putin, wie lautet Ihre Aussicht, Frau Schmidt, gibt es Frieden oder wird Krieg bleiben?

Schmidt: Ich sehe so schnell noch keinen Frieden. Ich glaube, dass einmal der Widerstand der ukrainischen Bevölkerung bestehen bleibt, die wollen Freiheit, die wollen kein Vasallenstaat der Russen werden. Und insofern wird das ein ganz, ganz langer Weg werden und auch ein harter Weg werden, ehe man wieder leben kann in Freiheit und in demokratischen Staaten, das ist dann nicht nur der Wiederaufbau von Gebäuden, sondern das, was auch kaputt gegangen ist, weil viele Familien verbunden sind, es gibt, glaube ich, nirgendwo so viele Familien wie zwischen Russland und Ukraine, die beides sind. Wenn Sie mal sehen, vor Beginn des Krieges waren viele Journalisten unterwegs und haben die Bevölkerung gefragt, dann haben die immer gesagt, nein, die Russen werden uns nicht angreifen, wir sind doch ein Brudervolk. Dieses alles, dass diese ganzen Verbindungen kaputt gehen, dass das zerstört ist, dass Menschen auf der Flucht sind, wann kommen sie wieder, was finden sie eigentlich vor, das ist ein ganz langer schmerzhafter Prozess und braucht unbedingt uneingeschränkte internationale Unterstützung.

"Wir können Frieden nur gemeinsam umsetzen"

Wentzien:: Gerhard Schröder gebrauchte ein Adjektiv, uneingeschränkte Solidarität.

Schmidt: Ja, ich finde, wir sind das der Ukraine und der Bevölkerung schuldig. Und ich werde jedenfalls … Und ich bin überzeugt, viele meine Kolleginnen und Kollegen, die ja heute im Amt sind, ich bin ja nicht mehr im Amt, ich bin ja nicht mehr im Bundestags, dass die daran arbeiten werden, weil wir da eine Verpflichtung haben. Das gehört auch zur Stabilität Europas, weil eines bleibt auch klar, wir können Frieden nur gemeinsam umsetzen und nicht im Aufbau eines Kalten Krieges, wie wir ihn ja in unserer Jugend auch kennengelernt haben.

Wentzien:: Liebe Frau Schmidt, ich habe die Ahnengalerie der Gesundheitsminister mitgebracht. Im Ministerium für Gesundheit seit 1961 waren mehrheitlich Frauen und wenige Männer – kann man das erklären?

Schmidt: In vielen Jahren der Geschichte der Bundesrepublik war Gesundheitspolitik verbunden mit der Gesundheitsvorsorge, der allgemeinen Gesundheitsvorsorge, was wir heute Prävention nennen, was heute mit den Gesundheitsämtern wieder mehr in den Blickpunkt gekommen ist, auch durch die Pandemie. Und die Krankenkassen waren eben im Sozialministerium angesiedelt und dort auch im Wesentlichen verortet, weil das war schon so, als ich Ministerin wurde, dass einer ihrer Kollegen denn frug, ob denn eine Frau das überhaupt kann, es ginge ja schließlich um viel Geld. Gut, das haben wir bewiesen, aber deswegen waren auch viele Frauen da, weil das mehr in diesem Bereich Familie, Kinder, Erziehung angesiedelt wurde, die Gesundheitspolitik.

Das Gesundheitsministerium: eine große Herausforderung und Ehre

Wentzien: Ich würde gerne noch mal bei dem Verhältnis Frauen und Männer in diesem Amt bleiben und auch bei dem, was sie angedeutet haben. Ich glaube, es gibt keinen Politikbereich, vielleicht noch die Autoindustrie, der ähnlich vermachtet ist, es gibt einen immensen Druck in der Gesundheitspolitik der Lobbyisten, es gibt einen immensen Wahrungswillen und zugleich auch die Notwendigkeit, Grundlegendes zu verändern – und zwar dringend. Und dann klingelt irgendwann im Jahre 2001 Gerhard Schröder und sagt, Ulla, du wirst jetzt Gesundheitsministerin. Sie hatten aber schon eine Spur von Ahnung in dem Moment, glaube ich.

Schmidt: Na ja, es ging ja darum, dass Andrea Fischer und damals Funke zurücktraten, Landwirtschaft und Gesundheit, wegen BSE. Und dann rief mich eine Journalistin an und sagte, na, Frau Schmidt, das machen Sie doch jetzt. Da habe ich gesagt: Nein, erstens war Gesundheitspolitik nie mein Fach, zweitens geht das an die Grünen – und Landwirtschaft ist bei der SPD. Das wurde ja dann gewechselt, und als dann abends spät das Kanzleramt anrief, und die Marianne Duden sagte, Ulla, der Gerd möchte dich gerne sprechen, da hatte ich schon das Gefühl, jetzt kommt das wirklich. Und ich empfand das als eine große Herausforderung, aber auch als eine große … Ja, ich fand das schon eine Ehre, dass man so ein Amt angeboten bekommt, und ich habe gesagt, okay, wenn du mir das zutraust, ich traue es mir zu, dann mache ich das.

Wentzien:: Hätten sie Nein sagen können?

Schmidt: Natürlich.

Nie auf Kosten anderer profilieren

Wentzien:: Wer in die Archive dieser Zeit schaut, Frau Schmidt, von heute aus betrachtet vor jetzt zwei Jahrzehnten, der entdeckt darin zwei Eigenschaften, die ihnen zugeschrieben werden. Die eine lautet, Ulla Schmidt ist stressresistent und Ulla Schmidt ist unbedingt loyal zum Bundeskanzler. Trifft beides zu?

Schmidt: Ja, aber ich finde immer, man muss loyal sein zum gesamten Kabinett, mit dem man zusammenarbeitet. Wenn ich mich für etwas entscheide, dann muss ich auch wissen, es gibt ja immer für mich die Möglichkeit, wir leben ja Gott sei Dank in einem sehr freien Land, ich hätte immer sagen können, das mache ich nicht mehr. So lange ich das aber mache, muss man auch miteinander umgehen. Und mein Anliegen war nie, dass ich mich auf Kosten anderer profiliere, indem ich auch andere im Kabinett, selbst wenn sie der anderen Partei oder Fraktionen angehören, dass man dann etwas macht.

Eigenschaften der Sonderpädagogin auch in der Politik nützlich

Das ist das Erste, das Zweite ist stressresistent, ich habe früher immer gesagt, ich war ja ausgebildete Sonderpädagogin für Kinder, wie man heute sagt, mit Förderbedarf Lernen und für Kinder mit emotional herausforderndem Verhalten, da sage ich immer, ich bin schon in die Schule gegangen, und um eine Minute nach acht war meine ganze Planung weg, die ich hatte, weil irgendein Konflikt auftrat, und man musste wieder neu denken. Oder ich wollte immer, dass alle Kinder lesen lernen, immer wieder etwas Neues finden, wie man nach vorne geht und wie man ein Stück hinkriegt. Da habe ich gesagt, vielleicht habe ich solche Eigenschaften, deshalb bin ich auch Sonderpädagogin geworden, weil ich das gerne gemacht habe und auch Ausdauer habe. Und das konnte ich gut brauchen in der Zeit als Gesundheitspolitikerin.

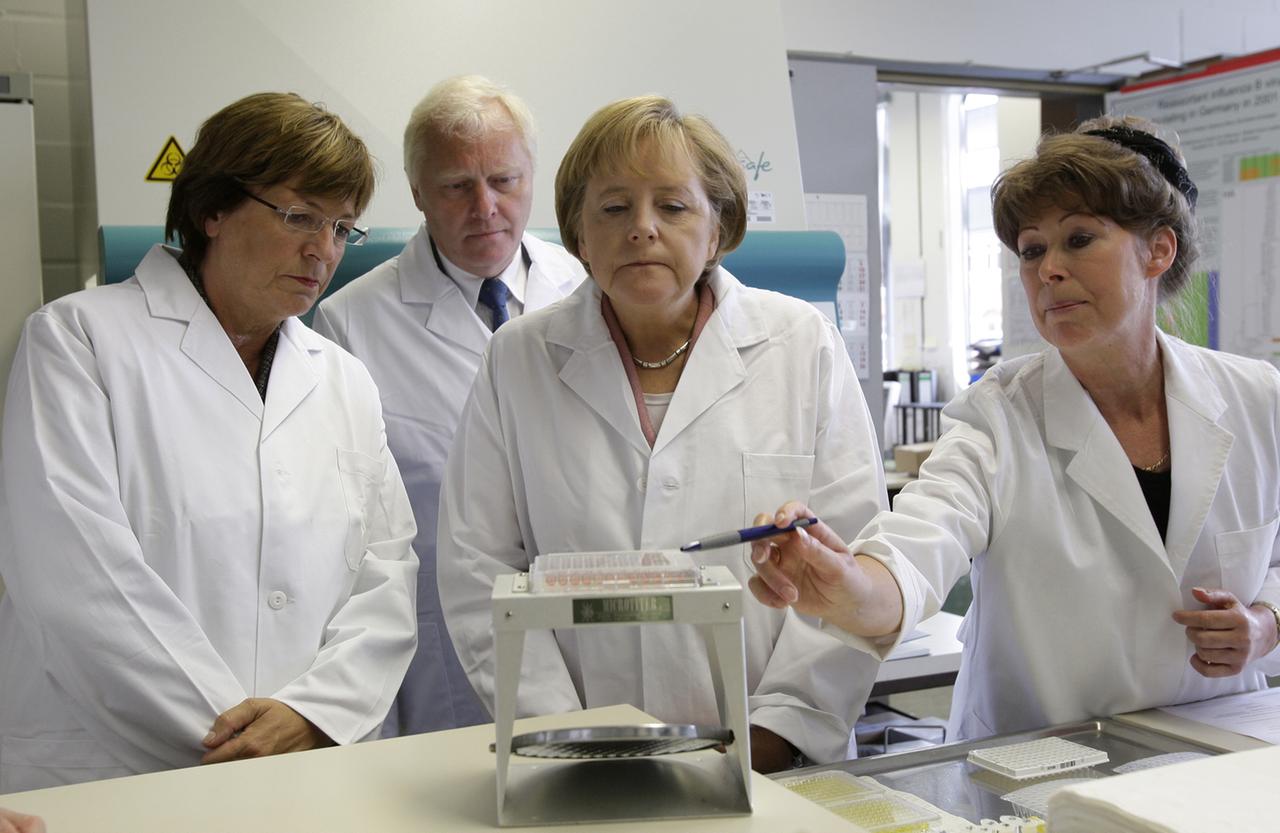

Wentzien: Sie wurden dann 2002 sogenannte Superministerin für Gesundheit und soziale Sicherheit – und ich springe – denn dazwischen, zu dem nächsten Punkt komme ich, war die Agenda-Politik des Bundeskanzlers 2003, waren wahrlich schwierige Rentenbeschlüsse, eine Nullrunde für Ärzte. Und dann waren und wurden sie Bundesministerin für Gesundheit in der Großen Koalition unter Angela Merkel. Und wenn aus der Zeit von Schröder heraus es heißt, Ulla Schmidt ist stressresistent und unbedingt loyal, dann hat Angela Merkel über sie gesagt, sie ist meine renitenteste Ministerin.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Angela Merkel

Schmidt: Ja, aber wir haben in sehr gutem Einvernehmen miteinander gearbeitet. Angela Merkel ist eine Person, mit der man sehr offen arbeiten kann, und ich habe sie respektiert, sie hat mich respektiert. Ich musste damals kämpfen in den Koalitionsverhandlungen, weil die plötzlich die Steuerzuschüsse fürs Gesundheitswesen wieder streichen wollte, die man mühsam erkämpft hat. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht, ich gehe jetzt nicht nachher hin und erhöhe die Beiträge. Ich habe also immer wieder neu angefangen, wir haben es ja dann auch geschafft nachher, dass das nicht passierte. Und dadurch kam das mit manchen renitenten Sachen, weil man eben immer wieder anfangen muss, man darf nicht aufgeben, bis das letztendlich entschieden ist. Und insofern habe ich auch mit Angela Merkel sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet, deswegen glaube ich, dass wir eigentlich uns gegenseitig sehr geschätzt haben, obwohl wir keine Freundinnen oder so etwas sind, aber freundschaftlich verbunden.

Schröder war manchmal mehr Bauchpolitiker

Wentzien:: Es wird Zeit, Frau Schmidt, dass sie mal etwas sagen über Gerhard Schröder zum einen und Angela Merkel zum anderen. Wenn Sie ein Adjektiv wählen müssten für Schröder, was fiele Ihnen ein?

Schmidt: Schröder war ein Kämpfer. Schröder habe ich erlebt, wo er auftrat, er war charismatisch, die Leute waren für ihn oder gegen ihn, aber er hat immer gekämpft und er hat immer die SPD mit hochgezogen mit seinem Kampf. Angela Merkel ist die, die immer von hinten her denkt, wie das ausgehen könnte. Schröder war mehr auch manchmal Bauchpolitiker, wenn man das so sagen kann, weil er das Gefühl hatte, jetzt muss man etwas machen. Dieses Nein zum Irakkrieg oder so etwas, das kam auch aus seinem Inneren heraus.

Ich habe immer gesagt, der Unterschied ist vielleicht, als wir die vielen Flüchtlinge aus Syrien hatten damals, ich habe das für richtig gehalten, dass Angela Merkel die Grenzen geöffnet hat, das war nicht anzusehen, das war inhuman, zu sehen, wie Menschen gegen Zäune laufen, wie sie um ihr Leben kämpfen. Es war richtig, zu sagen, wir schaffen das. Aber dann wäre zum Beispiel bei Gerhard Schröder gewesen, so, wenn wir das schaffen, das ist jetzt Chefsache, und jeder von euch muss das und das jetzt mal beibringen, damit wir hier wirklich nach vorne gehen. Und da, glaube ich, ist Frau Merkel eben eher so, dass sie sagt, was kann denn jeder, dann ist es ein anderes Herangehen. Das sind so ein bisschen unterschiedliche Charaktere von beiden.

"Es ist immer besser, unterschätzt zu werden"

Wentzien:: Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ kommt 2009 zu dieser Bilanz der Ministerin Ulla Schmidt, Frau Schmidt reagiert in der Gesundheitspolitik mit eisernem Lächeln und hartem Widerstand und aus der wegen ihrer Unerfahrenheit belächelten Sozialpolitikerin ist eine machtbewusste Politikerin geworden. Zutreffend?

Schmidt: Ich habe immer gesagt, es ist immer besser, unterschätzt zu werden, als überschätzt zu werden. Ich weiß, als ich das erste Mal für den Bundestag kandidierte, kam ein Mann und sagte, also, ich kandidiere jetzt doch dagegen, denn wer weiß, ob die das überhaupt kann. Man war ja als Sonderschullehrerin, wie das damals noch hieß, haben die ja immer gesagt, na ja, sie brauchen mehr, da sagte ich, ich habe aber auch drei Staatsexamina, aber das ist jetzt egal, das ist so. Man versucht einfach zu sprechen, das musste ich, sonst hätte ich die Kinder nie erreicht, ich konnte nicht mit großen Fremdworten reden. Das ist so eine … Dann wird man immer unterschätzt, man sei zu dumm für irgendetwas. Dann habe ich immer gesagt, es hat kein Gesundheitsminister oder -ministerin so lange ausgehalten wie ich bisher. Ich habe schon vier Nachfolger oder fünf, muss ich mal zählen.

Solidarität und Qualität im Gesundheitswesen

Wentzien: Das wird nur noch von der Zahl der SPD-Vorsitzenden getoppt, die sie in ihrer Zeit erlebt haben. Ich würde gerne nach einem Mann fragen aus dieser Reihe, Philipp Rösler, Daniel Bahr, Herrmann Gröhe, Jens Spahn, Karl Lauterbach. Das war ihr Berater, als sie Ministerin waren, und sie sind seine Mentorin, kann man das so sagen?

Schmidt: Ich weiß das nicht, wir sind, glaube ich, sehr unterschiedlich. Ich war ja immer sehr von der politischen Ebene, und Karl Lauterbach, der war ja auch damals im Sachverständigenrat, kam ja sehr von der wissenschaftlichen Seite. Er verfügt über ein unheimliches Know-how in diesen Fragen, was Entwicklungen in der Medizin angeht, aber auch, was er so international gesehen hat. Insofern hat man sich gegenseitig befruchtet, weil für mich war die Frage: Solidarität und Qualität im Gesundheitswesen, das sind zwei Seiten einer Medaille.

Wenn die Leistungen nicht gut sind, wollen die Leute nicht mehr solidarisch beitragen, aber wenn das Solidarische nicht stimmt, kann das andere auch nicht stimmen. Und Karl Lauterbach war ja einer der Mitinitiatoren der Fragen, dass wir eine bessere Versorgung brauchen in Deutschland: die ganzen Chroniker-Programme, die wir haben, die ganzen Ideen auch zur integrierten Versorgung, die neuen Verträge zwischen Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten oder auch die medizinischen Versorgungszentren, die sind mit auf seiner wissenschaftlichen Basis entstanden, insofern war das einfach eine befruchtete Tätigkeit. Die ist bis heute von Respekt geprägt, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Wir haben uns auch gezofft schon mal um bestimmte Dinge, aber ich finde, das gehört einfach in einer Demokratie dazu.

Ganz große Baustellen im Gesundheitswesen

Wentzien: Manchmal, wenn man streitet, ist das ja auch eine Qualität. Und ich habe noch eine Lebensweisheit, Frau Schmidt, bitte nehmen sie die mit: Man versteht sich mit allen Menschen auf der Welt, nur nicht mit Vorgängern und Nachfolgern oder Nachfolgerinnen. Jetzt will ich sie aber fragen – und zwar nach Karl Lauterbach in seinem operativen Job, jetzt als Minister und damit als einem ihrer Nachfolger. Bewährt er sich, ist das für ihn herausfordernd? Weil man ist natürlich klug so von der Seitenlinie, aber jetzt steht er ja auch, was Corona angelangt, was die Pandemie anbelangt – und die will ja einfach nicht gehen – im Zentrum des Geschehens sozusagen. Also bitte, trauen sie sich ein ministrables Urteil zu. Wie kriegt er das hin, wie beobachten sie ihn?

Schmidt: Also, eines der Probleme ist ja, dass im Moment nur Corona im Mittelpunkt der Gesundheitspolitik steht. Und wir haben ganz große Baustellen im Gesundheitswesen: der Pflegebereich, die Frage, wie die Finanzierung aussieht - da kommt er im Moment öffentlich ja gar nicht vor, weil er immer da gefordert ist. Ich finde, die Menschen haben ja ein hohes Vertrauen zu ihm, das höre ich immer wieder. Selbst die, die früher immer über ihn geschimpft haben, die sagen jetzt, das macht er ja ganz ordentlich. Und er bemüht sich. Da bin ich wirklich auch positiv überrascht, wie er sich bemüht, auch eine Einigkeit in der Koalition zu bekommen. Das ist ja nicht einfach, wenn Sie eine FDP und Grüne und SPD haben, das ist ja nicht so, als wäre das so eine geborene Liebesheirat.

"Im Gesundheitswesen komme ich nur voran, wenn ich eine Einigung finde"

Und Karl hat früher immer als Einzelkämpfer gearbeitet, Karl Lauterbach. Wie er versucht, das auch zu erklären! Obwohl ich wirklich hundertprozentig überzeugt bin, dass ihm ein härteres Vorgehen und mehr Vorgaben viel wichtiger wären aus seiner wissenschaftlichen Perspektive heraus. Aber er weiß auch, wenn er nicht zu einer Einigung kommt, dann würde gar nichts mehr sein: weil das Gesetz läuft aus, das hatte einen Endzeitpunkt. Insofern ist das schon eine Eigenschaft, die er da neu entwickeln muss und die er braucht. Im Gesundheitswesen komme ich nur voran, wenn ich nicht nur in der eigenen Koalition, sondern erst mal in der eigenen Partei, dann in der Koalition und dann mit den Bundesländern eine Einigung finde, sonst scheitert vieles oder es kommen schlechte Kompromisse heraus.

Wentzien: Der Eindruck mancher, die nicht wie Sie wirklich im Inhalt drin stecken und die sich dann auch einfach nicht so intensiv beschäftigen können, der Eindruck ist natürlich nach zwei Jahren: Alle Probleme, die vorher da waren, sind immer noch da und sind wie durch ein Brennglas einfach nur deutlicher zu sehen. Und der Eindruck ist auch, Frau Schmidt, widersprechen Sie, Politik stolpert in dieser Herausforderung und Krise und entwickelt keine Strategie. Erwarten wir, die wir von außen darauf gucken, da zu viel vom Handwerk Politik?

Corona-Pandemie: Bevorratung wurde nicht so ernst genommen

Schmidt: Nein, das nicht. Ich finde, dass Politik unheimlich viel agiert und auch viel versucht, nur das sind ja auch keine Heiligen oder Menschen mit übersinnlichen Fähigkeiten, die es vielleicht geben könnte. Sondern sie stehen vor einem Virus, wo niemand am Anfang wusste, wie es eigentlich wirkt und wie es sich ausbreitet. Und wenn alle Virologen oder Epidemiologen dieser Welt genauso sagen, wir müssen von all dem, was wir wissenschaftlich wissen, erst wieder neue Schlüsse machen.... Denken Sie doch an die Frage, was alles geschaffen wurde, dass wir innerhalb von einem Jahr – da hat keiner mit gerechnet – einen Impfstoff haben, dass wir sogar eine Auswahl an mehreren Impfstoffen haben, dass man jetzt schon Medikamente hat! Das hat alles auch Politik mit dem Engagement, das man gemeinsam investieren muss mit der Wissenschaft und mit allen anderen, gemacht.

Und da gibt es eben Entscheidungen, wo man sagen muss nach einer Zeit: Das war doch nicht so! Das lag an manchem! Das lag daran, dass am Anfang, glaube ich, eine große Verwirrung da war, dass überhaupt keine Masken und Schutzkleidung da waren. Da hat es Fehler gegeben aufgrund dessen, dass die Vorbereitung, wie sie im Pandemiegesetz steht, dass diese Bevorratung gar nicht so ernst genommen wurde, weil wir heute gewohnt waren, dass wir internationale Lieferketten haben, wo ich nur auf einen Knopf drücken und alles ist da.

"Man kann auch manchmal ein bisschen dankbar sein"

Und dann stellen wir fest, das geht nicht mehr. Und jetzt muss man neue Schlüsse ziehen, dass man sagt, wie kriegen wir eigentlich wieder in Europa alles so hin, dass wir uns selber versorgen können, dass wir nicht abhängig sind von Lieferengpässen, von Lieferketten, von anderen Ländern. Da muss Politik langfristig agieren.

Aber in der Frage, was schützt gegen die Pandemie, sind wir leider auch auf die Entwicklung des Virus angewiesen und auf die Frage, wie lange hilft denn der Impfstoff. Aber auch da hat man gesehen: geimpft zu sein, schützt in der Regel vor schweren Erkrankungen und auch vor Krankenhausaufenthalten, vor der Intensivstation. Und ich finde immer, es ist nicht alles richtig gemacht worden, aber es ist auch nicht alles falsch gemacht worden. Und eigentlich kann man auch manchmal ein bisschen dankbar sein, ich gucke ja jetzt auch von außerhalb, aber dankbar sein, dass trotzdem so vieles so gut läuft, trotz aller Probleme, die da sind.

"Wir brauchen Innovationen"

Wentzien: Frau Schmidt, sie bekommen jetzt drei Wünsche, um alle staatlichen Institutionen leistungsfähiger, pragmatischer, mutiger vielleicht auch zu machen für unkonventionelle Wege, damit es bei der nächsten Pandemie anders läuft. Drei Wünsche, was wünschen sie sich und vielleicht auch Karl Lauterbach?

Schmidt: Man muss zunächst mal sagen, wir brauchen wirklich weiterhin Investitionen in die Innovationskraft, die wir im Gesundheitswesen haben. Das Gesundheitswesen ist der innovativste Bereich, so habe ich immer gesagt, den wir haben – und das hat ja dazu geführt, dass wir alle viel länger gesünder leben können. Da wünsche ich mir, dass wir in Deutschland wirklich viel beherzter da reingehen und sagen: Wir brauchen Innovationen, die die Effizienz im Gesundheitswesen stärken und die die Lebensqualität der Menschen weiter erhöhen.

Das Zweite ist, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen sich entscheiden, in den Beruf der Gesundheitsversorgung zu gehen. Wir brauchen Ärztinnen und Ärzte und wir brauchen Menschen in der Pflege, in der Betreuung, in diesem ganzen Portfolio, was da ist. Und da müssen wir den Mut haben, auch zu sagen, wir alle profitieren davon, wenn wir gut ausgebildete Menschen haben, aber wir müssen sie auch anständig bezahlen. Und uns allen macht es nicht viel aus, wenn wir vielleicht ein Prozent unseres Einkommens dafür ausgeben. Wer wenig hat, zahlt dann wenig, wer viel hat, zahlt dann mehr.

Spaltung der Krankenversicherungen aufheben

Und das Wichtigste wäre, wenn wir alle zu gleichen Bedingungen einzahlen, alle den gleichen Prozentsatz von unserem Einkommen dort einzahlen würden und wir diese Spaltung auch der Krankenversicherungen aufheben würden.

Und das Dritte ist – und das ist jetzt eine allgemeine Sache –, ich glaube, wir müssen viel stärker als bisher etwas für eine inklusive Gesellschaft machen. Ich sage immer, wir sind gar nicht so weit, dass wir wirklich sagen, dass Menschen mit schweren Problemen, dass Menschen mit Down-Syndrom oder Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen… Das alles gehört zur Vielfalt des menschlichen Lebens, mit all dem Positiven und den Schwächen, die wir haben. Wir müssen eine Gesellschaft schaffen, die so denkt, dass jedes Leben gleich viel wert ist, die geht dann auch vielleicht anders in den Entscheidungen damit um: Wer braucht Unterstützung? Der eine braucht mehr, der andere weniger. Und wir müssen sagen, unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass jeder die Unterstützung bekommt, die er braucht, damit er so frei leben kann, wie er eben kann und auch entscheiden kann.

Wentzien: 1990 erstmals Abgeordnete im Bundestag, das war ja noch Wasserwerk Bonn, glaube ich. 30 Jahre dann im Parlament mit Wechsel nach Berlin, keine Frau war bislang länger Mitglied des Parlaments. Bitte eine kleine Rückblende, die ersten Tage im Bonner Wasserwerk, erinnern Sie sich?

Schmidt: Na ja, das war schon eine rein männerdominierte Veranstaltung. Und es gab Diskussionen, wenn da Frauen hingingen, da wurde gelacht, da wurde alles Mögliche gemacht. Ich erinnere mich noch daran, dass jemand zu mir sagte, sag mal, so hässlich bist du doch gar nicht, du hättest doch auch heiraten können, anstatt in die Politik zu gehen. Dann hat man gedacht, man ist in einer völlig verrückten Gesellschaft irgendwie angekommen. Man muss manchmal auch einfach sagen, habt ihr sie eigentlich noch alle? Was jetzt gerade hier gesagt wird, ist euch das eigentlich bewusst?

In der SPD habe ich gemerkt, wir haben dann ja diese Quotenbeschlüsse gehabt, wir haben ja Frauen in den Gremien gehabt, auch wenn wir sie nicht immer an der Spitze hatten – leider nicht. Dann hat sich das verändert, weil auch nach und nach die Männer anders denken. Sie müssen ja immer sehen, wir haben Generationen von Männern gehabt, die in einer Gesellschaft groß wurden, erwachsen wurden, wo der Mann noch darüber entschied, ob die Frau arbeiten darf oder nicht. Oder wo der Mann das ganze Vermögen der Frau hatte.

Eine andere Vorstellung davon, wie die Welt sein muss

In den 70er-Jahren, da war meine Tochter schon geboren, da wurde erst das Familienrecht geändert in der sozialliberalen Koalition, dass Frauen arbeiten durften, ohne dass sie nachweisen mussten, dass sie den Haushalt nicht vernachlässigen. Und da setze ich immer darauf, dass das, was wir gemacht haben in Bezug auf Gleichstellung, die Änderung des Artikel 3 des Grundgesetzes, viele andere Fragen, die auch im Sexualstrafrecht und anderswo lagen, das verändert die Generationen, die nach uns kommen.

Und ich sehe das bei meinen Enkeln oder auch bei meinen Nichten und Neffen, die haben schon eine andere Vorstellung davon, wie die Welt sein muss. Und sie haben auch eine andere Vorstellung gegenüber Frauen, oder auch bei vielen Jungen, die auch ein Stück der Familien- und Erziehungsarbeit mit übernehmen wollen. Aber es ist eben ein langer Prozess, der geht über Generationen.

Frauenanteil: Bei CDU und FDP muss mehr passieren

Wentzien: Das Parlament 1990 zu Ihrem Start war überwiegend männlich. Wenn sie jetzt die drei Jahrzehnte mal rekapitulieren: Was hat sich in der Zeit geändert? Weil numerisch ist das jetzige Parlament aufgrund der nicht erfolgten Wahlrechtsreform größer als eigentlich möglich, aber es ist vor allem auch wieder männlicher geworden. Gibt es da gerade Rückwärtsbewegungen, wie würden sie das einschätzen?

Schmidt: Ja klar, auch im heutigen Parlament ist es so: Wir hätten den Frauenanteil nicht, wenn nicht die Grünen, die Linken und die SPD die Quote hätten. Die FPD lehnt ja Quote überhaupt ab, weil die glaubt ja, es liegt nur an der Frau, die sich ja nur profilieren muss und dann kommt sie auch durch, was auch nicht so stimmt, wie man sieht. Und die AfD, für die die Frauen eigentlich an den Herd gehören, die ja nicht mal zehn Prozent Frauenanteil haben. Auch in der CDU haben leider Angela Merkel oder diese Soll-Bestimmung oder Wunsch-Bestimmung, dass es ein Drittel sein soll, die hat nicht dazu geführt, dass es wirklich da zu einer Verbesserung kommt. Und das zieht natürlich immer wieder den Prozentsatz im Parlament herunter.

Wir haben bei Linken und Grünen über 50 Prozent, die SPD ist, glaube ich, jetzt bei 44 Prozent oder so etwas. Wenn die anderen das auch hätten, wäre viel erreicht. Von der AfD erwarte ich das nicht, aber eigentlich von Parteien wie der CDU und der FDP, dass da mehr noch passieren wird. Und ich hoffe, dass das auch passiert, es soll ja zumindest bei der Wahlrechtsreform, wo ja jetzt der Ausschuss eingesetzt wurde, auch über die Frage der paritätischen Besetzungen der Parlamente geredet werden. Also ist das Thema ja ein Thema, das in die Wahlrechtsreform reinkommen soll.

Wentzien: Sie sind Bundesvorsitzende des Vereins Lebenshilfe. Ich habe mal die Definition nachgeschlagen auf der Webseite: Gleichberechtigung und Barrierefreiheit für Menschen mit geistiger Behinderung, das sind die Ziele der Lebenshilfe. Seit 1958 setzt sich die Bundesvereinigung als Selbsthilfe, Eltern- und Fachverband für Menschen mit Behinderung und ihre Familien ein. Frau Schmidt, als wir uns kurz verständigt haben, wo fangen wir an, wo hören wir auf, sagten sie, Behindertenpolitik ist Zeitgeschichte. An der Behindertenpolitik kann man ablesen, was ist einer Gesellschaft der Umgang mit qualifizierten Minderheiten, die beeinträchtigt sind, wert. Was hat sich, wenn sie Ihre Zeit betrachten, da wirklich verändert – seit 2012 und vielleicht auch zuvor – und was sagt das über die Gesellschaft und dieses Land jetzt aus?

Schmidt: Erstens, als ich jung war, sah man überhaupt keine Menschen mit Behinderung. Weil die im Nationalsozialismus alle brutal umgebracht wurden oder zu medizinischen Zwecken missbraucht wurden. Und weil die, die noch lebten, die Eltern so gewohnt waren im Nationalsozialismus, dass man die am besten beschützt, indem man sie gar nicht öffentlich sein lassen konnte. Das ist ja auch eine Entwicklung dann in Deutschland gewesen, dass behinderte Menschen überhaupt wieder ins öffentliche Bild kamen. Dann war natürlich die Behindertenpolitik immer von diesem Mitleid geprägt: Wir müssen den Menschen etwas Gutes tun, das war vom Defizitdenken bestimmt.

Vom Defizitdenken zu den Fähigkeiten der Menschen

Ich erinnere mich noch, da gab es im Fernsehen mit Peter Frankenfeld „Vergiss mein nicht“, das war das Erste, was kam. Und das ging eben darum, dass auch Geld gesammelt wurde, damit auch Menschen mit Behinderungen oder die armen Kinder, ich sage jetzt, aus unserer Region zum Rursee fahren konnten oder mal einen schönen Tag auf einem schönen Spielplatz oder Campingplatz auch haben konnten.

Und dann kam ja nachher der Wim Thoelke mit der Aktion Sorgenkind, immer noch geprägt davon, dass Kinder mit Behinderung Sorgenkinder sind. Das sind sie aber nicht, Eltern haben immer Sorgen, ob ihre Kinder gesund aufwachsen, ob es ihnen gut geht oder ob sie mit den richtigen Freunden zusammen sind. Aber es ist nicht ein Spezifikum, ob ich ein behindertes Kind habe. Und daraus hat sich ja die Aktion Mensch entwickelt, auch mit einer neuen Namensgebung, die ist ja heute eine sehr große Organisation, ich bin da im Aufsichtsrat für die Lebenshilfe, die ja wirklich alles dafür tut, dass wir die Behindertenrechtskonvention, die ja entwickelt wurde von Menschen mit Behinderungen….

Als ich an der Schule damals als Lehrerin anfing in den 70er-Jahren, Ende der 70er-Jahre, da gab es ja dann auch die Krüppelvereinigung, dass Menschen mit Behinderung gesagt haben, wir wollen für unsere Rechte kämpfen. Und die Lebenshilfe ist daraus entstanden, dass der Tom Mutters, der damals die Lebenshilfe gegründet hat, ein Niederländer, der eben in Deutschland auch wohnte, dass der gesagt hat: Das geht so nicht, die Eltern brauchen Unterstützung!

Die Eltern wollten, dass ihre Kinder auch in den Kindergarten gehen konnten, in die Schule gehen konnten, dass es denen besser geht. Eltern hatten Angst, wenn sie sterben, wer kümmert sich um mein Kind, das habe ich immer wieder festgestellt, auch in den 80er-Jahren. Da die Angebote zu entwickeln, dass heute Wohnangebote, eigenständiges Wohnen, Betreuung, vieles da ist auch an inklusiven Arbeitsmärkten… Das ist alles nicht da, wo wir sein wollen, aber alles Schritte nach vorne: Mit einer Veränderung von dem Begriff der Fürsorge, was in Deutschland groß war, hin zu, dass man die Teilhabe akzeptiert. Von dem Defizitdenken zu den Fähigkeiten der Menschen. Das ist die große Entwicklung! Und das ist die Geschichte der Demokratie bis hin, dass wir ja erst Ende der letzten Legislaturperiode überhaupt das Wahlrecht für alle Menschen durchgesetzt haben, nachdem wir es für die Frauen 100 Jahre davor hatten. Dass dann gesagt wurde, alle, auch die, die umfassend betreut werden, dürfen wählen, weil sie gleichberechtigte Bürgerinnen dieser Republik sind.

Ehe für alle eingeführt

Wentzien: Bei der vergangenen Bundestagswahl im September 2021 durften erstmals Menschen mit rechtlicher Vollbetreuung wählen, das haben sie da gerade angesprochen.

Schmidt: Ja, es durften erstmals alle, die deutsch sind, teilnehmen. Das waren nicht viele, das sind nur 80.000, 90.000 Menschen. Stellen Sie sich mal vor, Kinder durften wählen, weil sie 18 wurden, dann haben Eltern die umfassende Betreuung beantragt, weil sie sagen, ich will die Geschäfte und alles regeln. Dann stellen sie fest, jetzt ist ihr Kind nicht mehr fähig zu wählen. Das sind ja auch Verletzungen, und für die Menschen mit Behinderung, die bei uns in der Organisation auch sind, die auch wählen durften, für die war das eine absolute Diskriminierung.

Und als wir das geschafft hatten nach fast zehn Jahren, glaube ich, so lange habe ich dafür gekämpft, mit anderen zusammen, und dann konnten wir das erst vor dem Bundesverfassungsgericht wirklich dann durchsetzen, das war so toll! Da gab es Schreie der Begeisterung. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben, als die Ehe für alle eingeführt wurde, da haben sich die behinderten Menschen gefreut, weil sie gesagt haben, das ist wieder ein Schritt gegen Diskriminierung! Die empfinden ja auch die Diskriminierung anderer als belastend! Und insofern ist das schon eine Geschichte der Demokratie! Und ich finde, eine der größten Sachen, auch der neueren Geschichte, wo wir nach vorne gekommen sind, ist wirklich die Behindertenrechtskonvention, die die Teilhabe aller als unveräußerliches Menschenrecht festschreibt. Da habe ich immer gesagt: Wenn man daran denkt, werden in Deutschland doch Tag für Tag viele Menschenrechte verletzt.

//Äußerungen unserer Gesprächspartner geben deren eigene Auffassungen wieder. Deutschlandfunk macht sich Äußerungen seiner Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen.//