Eine wunde Seele weiß, dass die Trennung zwischen Gegenwart und Vergangenheit dazu dient, die Wirklichkeit auf ein handhabbares Maß zurechtzustutzen. Schmerz, Zorn und Verzweiflung überschwemmen die künstlichen Dämme. Genau diese Erzählsituation hat Zoltán Danyi für seine innere Reise in die Region des jugoslawischen Krieges gewählt. Ein namenloser Erzähler spricht in nicht enden wollenden Sätzen zu sich selbst oder zu teilnahmslosen Anderen; dabei wechselt die Perspektive zwischen erster und dritter Person.

"... (die Katze) kaute (...) ein langes, glitschiges Stück flachsiges Fleisch, (...) das am ehesten an Hühnerdärme erinnerte, und während er sich diese gelb beleuchtete Szene ansah, dachte er daran, dass auch seine Därme so durchgekaut und langsam zerfressen werden von den Jahren, die ums Verrecken nicht vorbeigehen können oder wollen, und als er weiterging, trug er eine Weile noch dieses seltsame Lebensbild mit sich herum, das heißt, eher dieses Todesbild, aber dann kam er schon bald am Ende der Straße an ..."

Bilder der Zerstörung

Das Bild für ein von der Kriegszeit zernagtes Inneres steht gegen Ende des Buchs. Dass die kaputten Därme auch wörtlich zu nehmen sind, erfährt man zu Anfang, als der Erzähler nach einer Flucht aus den serbischen Kriegsgebieten in einem Berliner Krankenhaus liegt. Es ist nicht leicht, in seinen monologischen Sermon die Koordinaten von Raum und Zeit einzuziehen. Die Berliner Episode liegt im Kriegsjahr 1994. Der junge Mann will von dort nach Amerika fliehen; als er den Plan aufgeben muss, kehrt er über Ungarn nach Serbien zurück und wird Teil eines Kommandos, das vorgeblich nur Tierkadaver von den Straßen räumt, tatsächlich aber, im Armeejargon, "die feindlichen Höfe säubert". Später erhält er von einem serbischen Kriegsgewinnler den Auftrag, dessen protzige Sommervilla im kroatischen Split mit einem Mosaik zu schmücken, ausgerechnet einem serbischen Wappen. Eine Zeitlang pendelt er im Dienstwagen zwischen Novi Sad, Budapest und Split. Am Ende sehen wir ihn arbeits- und mittellos erst im serbischen Temerin, dann am Meer. Hier reflektiert er den Zweck der titelgebenden Todesschwadron:

"... in dieser Minute gelang es ihm herauszufinden, wer diese sogenannten Kadaverräumer in Wirklichkeit waren, denn diese Mannschaft wurde mit großer Wahrscheinlichkeit aus jener Sondereinheit gebildet, deren Aufgabe die möglichst spurlose Beseitigung der Leichen der abgeschlachteten Bosnier und Albaner war, bevor die amerikanischen Satelliten sie hätten fotografieren können ..."

Die Obszönität des Krieges

Daran, dass er an Mord und Vergewaltigung beteiligt war, lässt der Erzähler keinen Zweifel. Szenen von ungeheurer Rohheit und Brutalität werden uns vor Augen geführt, im gleichmütigen Ton eines Betäubten. Wie in einer klassischen Identifikation mit dem Aggressor bestätigt der Text so den Schrecken, gegen den er sich wendet, ja er scheint sich daran zu weiden. Selbst wo es nicht um manifeste Gewalt geht, sind Handlung und Sprache so sehr von Ekel, Exkrementen und aggressiver Sexualität beherrscht, dass das Zitieren schwer fällt. Das ändert sich nicht einmal, als die Perspektive zu der einer Frau wechselt. Celia ist die ehemalige Geliebte des Erzählers und Tochter eines kroatischen Offiziers, der an der mörderischen Wiedereroberung der Kraijna beteiligt war. Auch diese Figur transportiert die obszöne Wahrnehmung, die Danyis Kriegsblick bestimmt. Sie darf nicht einmal eine Bohnensuppe kochen, ohne dass der Autor sie vorführt:

"... die Bluse und die Hose wirft sie auf einen Stuhl, sie zieht alles aus bis auf die Strumpfhosen, denn Celia mag es, auch nackt zu kochen, aber in Split bei ihrem Vater durfte sie das nie machen (...), in Novi Sad jedoch kocht sie, wie sie will, also zieht sie sich, wenn sie vom Markt zurückkommt, nackt aus, sie schaltet den Fernseher ein und setzt bei geringer Hitze die Bohnen auf ..."

Aus allen Perspektiven spricht die von Hass und Grauen zersetzte Stimme eines Menschen, den der Krieg geopfert hat, indem er ihn zum Täter machte. So flüssig ihr Redestrom auch wirkt, es ist eine brüchige, stockende Stimme. Am deutlichsten wird dies in dem Kapitel, das den Erzähler am Steuer in einem endlosen Stau in Budapest begleitet. Hier herrscht ein Krieg um Autolängen, während der Fahrer voranruckelt, in eine Mineralwasserflasche pinkelt und der Alltagswahnsinn durch seinen Kopf rauscht – von einer Debatte über die ethnische Herkunft der Ćevapčići bis zu der Frage, welche ethnische Herkunft die besten Huren hätten. Das Grauen äußert sich durchweg olfaktorisch: Über allem schwebt ein Gestank von Abgasen, Fürzen und Verwesung. Dem widerspricht nur scheinbar, dass Zoltán Danyi, wie auf der Klappe erwähnt, im Brotberuf Rosen züchtet, den Inbegriff duftender Schönheit. In seinem "Tagebuch eines Rosenzüchters", aus dem eine ungarische Literaturwebsite zitiert, schreibt er:

"Manchmal scheint es mir, als würden Rosen von nichts anderem als Vernichtung sprechen. Vom Zerlegen, Abreißen, Abschneiden, mit Pestiziden besprühen, Auslöschen. Danach ist das Beschneiden nur noch eine Zutat, wie bei den Siegern, die ihre Flagge in einer bereits zerstörten Stadt hissen."

Die Ohnmacht des Erzählers

Einmal fährt der Erzähler nach Belgrad, um seine Bauchkrämpfe behandeln zu lassen. Ein freundlicher, bärtiger Quacksalber lässt sich als Bezahlung von ihm die Fußnägel schneiden. Würgend erfüllt der Erzähler die Forderung. Anderthalb Jahre später erkennt er den Heilpraktiker im Zeitungsfoto eines gesuchten Serbenführers. Auf diese Weise hat Danyi den Kriegsverbrecher Radovan Karadžić in seinen Roman aufgenommen – bei der einzigen Gelegenheit, zu der sein Erzähler Heilung sucht. An einer Stelle erklärt er

"... dass derjenige, der einmal dem Tod entgangen ist, nie mehr ganz zur Welt der Lebenden gehören wird."

Dem hat Zoltán Danyi nichts entgegenzusetzen. So hellsichtig und poetisch dringlich sein Roman auch geschrieben ist: Mit seiner dumpfen Grausamkeit begegnet er dem Krieg doch nur mit einer Mimikry an den Krieg, dem Tod nur mit einer Mimikry an den Tod. So hissen die Karadžićs ihre Siegesfahne noch in der Literatur, die sie anklagt.

Dem hat Zoltán Danyi nichts entgegenzusetzen. So hellsichtig und poetisch dringlich sein Roman auch geschrieben ist: Mit seiner dumpfen Grausamkeit begegnet er dem Krieg doch nur mit einer Mimikry an den Krieg, dem Tod nur mit einer Mimikry an den Tod. So hissen die Karadžićs ihre Siegesfahne noch in der Literatur, die sie anklagt.

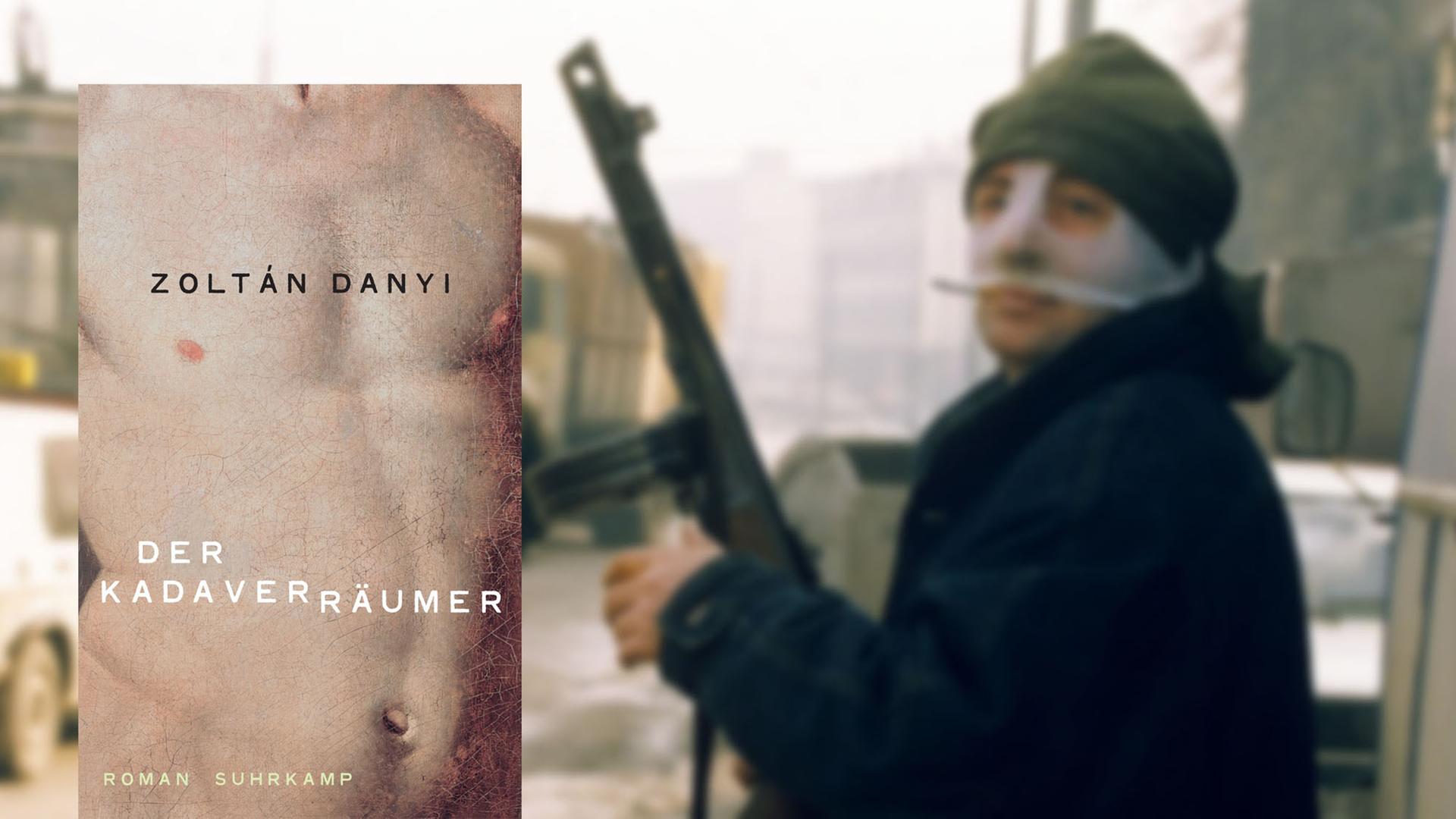

Zoltán Danyi: Der Kadaverräumer. Roman.

Aus dem Ungarischen von Terézia Mora.

Suhrkamp Verlag 2018. 252 Seiten, 24 Euro