Er hat so viele Facetten, dieser Zucker, und Johanna Rubinroth hat eine On-off-Beziehung mit ihm, seit sie drei Jahre alt ist. Oder fing es schon mit dem Milchzucker in der Muttermilch an? Der lang ersehnte Lolli, das rosa Kaugummi, die Schokolade, die Tränen trocknet ... später wird er zum Feind. Der Feind im Kleingedruckten, der Feind in der Zutatenliste. Der, der die Lust zur Sucht macht.

Und was sie nicht schon alles unternommen hat! Zucker-frei-Challenges mit Freundinnen und weniger bekannten Menschen, Chili und Eiswürfel, um zu widerstehen, teure Hypnosen, um doch gelegentlich ein Eis essen zu können, ohne den Wolf, der im Rachen schlummert, zu wecken. Am Ende landete sie in dem kahlen Raum der Anti-Zucker-Selbsthilfe-Gruppe.

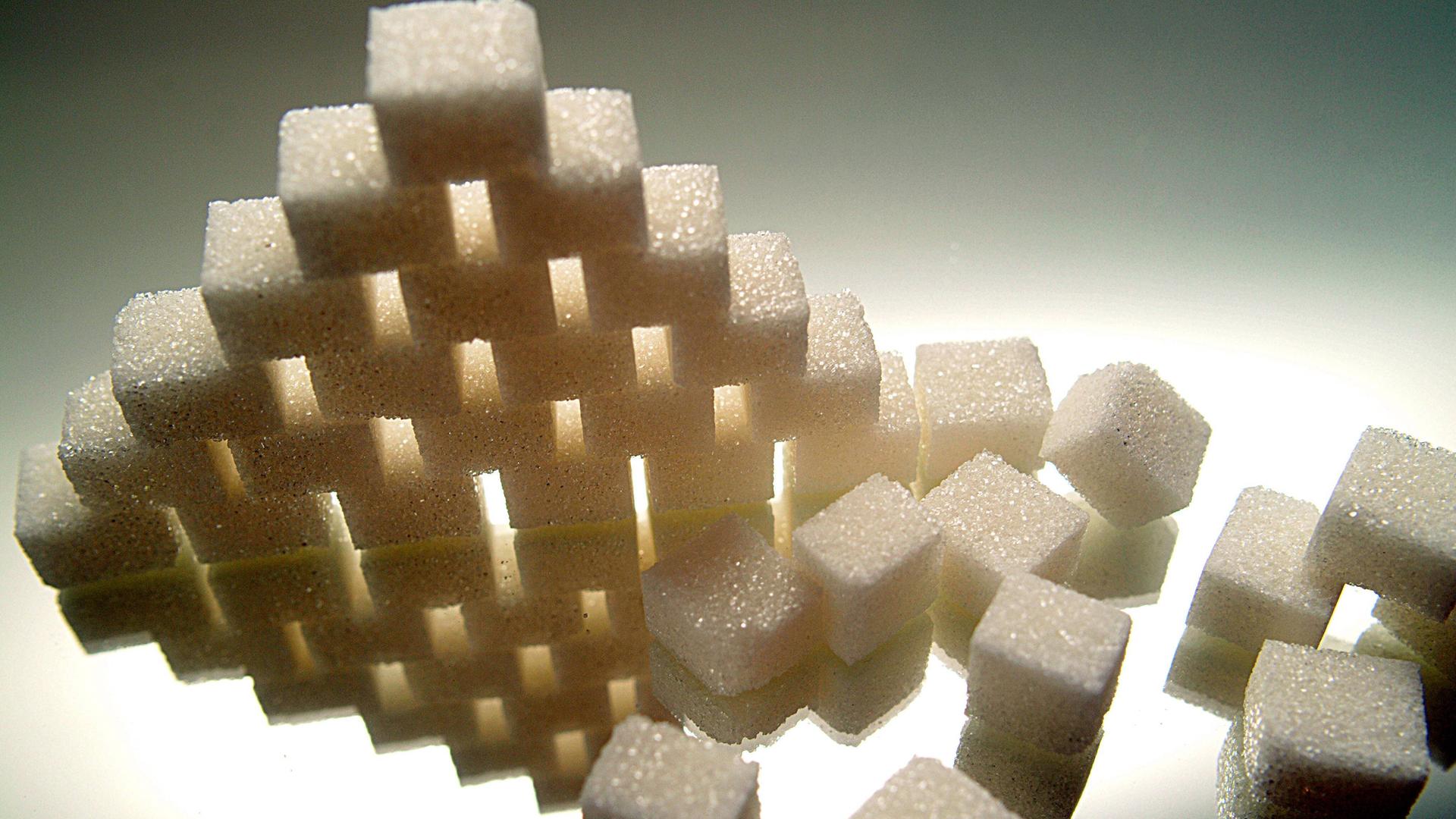

Johanna Rubinroth kennt jeden Ersatzstoff, weiß um die Macht der Surrogate und der Sehnsucht, um der allgegenwärtigen Zuckerlobby zu entgehen. Welche Möglichkeiten gibt es, der pittoresken Werbewelt der pastellfarbenen Törtchen und Macarons, die eine heile Welt versprechen, zu entgehen? Diese glitzernden Kristalle, die mal den Reichsten von Europa vorbehalten waren, um die Kriege geführt, für die Menschen versklavt wurden, sind dieselben, durch die heute die prekär Lebenden ihre von Diabetes zerstörten Beine verlieren.

Johanna Rubinroth ist 1983 als Schulkind von Polen nach West-Berlin emigriert, wo sie ihr Abitur absolvierte. Sie schloss die Drehbuchakademie der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin (DFFB) ab. Rubinroth lebt und arbeitet als Autorin in Berlin. Zu ihren jüngsten Werken gehören: „BLIND DATE IN DELHI“, „Mein eigensinniges Gehirn“ und „Das Patent“.

Heute versuche ich es mit einer Expositionstherapie. Die Aufgabe lautet: Iss ein halbes Tiramisu und lass den Rest liegen. Der erste Teil ist einfach: Löffelchen für Löffelchen fülle ich meinen Mund mit der fluffigen Verführung. Die weiche, süße Mousse betört meine Sinne. Ein Schauer des Entzückens. Himmlische Ruhe. Noch ein Löffelchen, noch eins. Der buttrige Schaum berauscht mich. KIeine Glücksblitze durchzucken mein Gehirn. Was ist bloß das Geheimnis dieser unvergleichlichen Wonne?

Es ist der süße Geschmack, der diese heftige Reaktion auslöst. Diese tiefe Zuneigung zum Süßen ist nichts Individuelles, wir Menschen müssen sie nicht einmal lernen, sie ist genetisch verankert, ein Bestandteil unseres biologischen Programms. Wir können nicht anders, als uns zu diesem Geschmack hingezogen zu fühlen.

Schon das Fruchtwasser, in dem wir planschen und wachsen, ist so süß wie eine mit einem Löffel Zucker gesüßte Tasse Tee. Unsere Nieren üben zu funktionieren, und wir nehmen die im Fruchtwasser gelösten Zuckerstoffe auf. Ungeborene sind streng: Künstliches Fruchtwasser, das manchen Schwangeren eingeleitet wird, wenn die Selbstproduktion nicht funktioniert, wird vom Ungeborenen nur angenommen, wenn es süß schmeckt.

So geht es weiter, wenn wir auf die Welt kommen: Muttermilch hat sieben Gramm Milchzucker pro 100 ml. Und Neugeborene reagieren auf Zuckerlösungen, auch wenn diese stark verdünnt sind, bereits mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck. Saure, salzige und bittere Lösungen werden hingegen abgelehnt.

Diese zu Süßem neigenden Geschmacksknospen leiten den Menschen, seit er aufrecht gehen kann. Vor drei bis vier Millionen Jahren, als die Nahrung noch aus Blättern, Wurzeln, Nüssen, Stauden und Beeren bestand, funktionierte diese Vorliebe als ein natürliches Warn- und Auswahlsystem. Was sauer war, konnte vergoren sein, was bitter war, konnte giftig sein.

Kein natürliches Lebensmittel, das süß schmeckt, ist giftig. Süß wird deshalb auch „Sicherheitsgeschmack“ genannt. Eine überlebenswichtige Vorliebe. Wer Süßes gut herausschmecken konnte, hatte eine höhere Überlebenschance. Zudem verweist „süß“ auf Kohlenhydrate. Zucker kann direkt und unmittelbar in Energie umgewandelt werden - ein wichtiger und willkommener Kick. Vielleicht verlockte Eva auch einfach nur die Süße des Apfels, und es ging gar nicht so sehr um Erkenntnis…

Die süßen Beeren gab es zwar nur im Frühling, Sommer, Herbst - doch dank des Fruchtzuckers konnten wir Fett ansetzen und waren gewappnet für die Winterperiode. Was für ein Segen in einer Zeit ohne Kühlschrank, ohne Energieriegel, ohne die ständige Verfügbarkeit von Essen.

Die Vorliebe ist also ein Überbleibsel der Evolution. Zucker bedeutet Vertrauen. Das Gehirn hat die Erfahrung aus der Steinzeit noch gespeichert.

Ich sehe das Tiramisu an. Die zweite Hälfte, die ich eigentlich liegen lassen soll, lacht mich an und lädt mich ein, unbedingt ein weiteres Löffelchen zu nehmen. Ich widerstehe, weil ich weiss, es ist der Urinstinkt, der mich hier antreibt. Der Wille zum Überleben, also eigentlich ist es: „Die Liebe zum Leben“. Dieses Glück, das ich empfinde, ist also Millionen Jahre alt. Es ist der Urmensch in mir, der diese unglaubliche Freude an diesem Stück Tiramisu empfindet. Es ist der Urmensch in uns, der uns zu Schokoriegeln, Marshmallows, Gummibärchen, Törtchen treibt. Voller Dankbarkeit schaue ich das Tiramisu an, dieses Wundermittel der Evolution. Und plötzlich fällt mir ein: Moment mal - ich soll es ja gar nicht essen! Es geht darum, ihm zu widerstehen. Aber warum? Wo ist das Problem?

Ich schaue an mir herab, na gut, ich sitze. Der Kühlschrank ist gefüllt mit energetisierender Nahrung, ich trage Strümpfe mit Leopardenmuster.

Ansonsten haben meine Gewohnheiten wenig mit dem jagenden, in Wald und Prärie sammelnden Menschen zu tun. Als Überlebensfaktor hat der Zucker also längst ausgedient.

Und trotzdem will ich ihn so sehr! - Merkt mein Körper denn nicht, dass er im zweiten Jahrtausend nach Christi, in der dritten Etage eines Wohnhauses sitzt und nicht mehr in der Steinzeit unterwegs ist? Die Evolution hinkt aber schon sehr hinterher!

Von klein auf dient Süßes als Lob, Belohnung und als Symbol für Festlichkeit. Es gibt Süßes zum Trost beim aufgeschürften Knie, Liebeskummer oder Frust. Keine amerikanische Sitcom ohne weiblich gelesener Figur vor dem Fernseher mit einer Literpackung Cookies-Eis mit Marshmallow-Topping im Schoß. Ein Geburtstag ohne Kuchen? Weihnachtszeit ohne Plätzchen? Ostern ohne Schokohäschen? Hochzeit ohne Torte? Traurig, ärmlich, erbärmlich - würden die meisten Gäste enttäuscht denken.

In mythologischen Geschichten taucht Süßes als Symbol für Segen, Unsterblichkeit und spirituelle Erfahrungen auf. Der Nektar altgriechischer Götter, der Unsterblichkeit und Jugend verlieh. Mjöd, das süße Getränk aus den nordischen Sagen. Im Hinduismus Baby-Krishna, ein verfressener Wonneproppen, der lustvoll aus einem süßen Buttertopf nascht.

In vielen Ländern und Haushalten gehört es zum Zeichen der Gastfreundschaft, den Gästen Süßes anzubieten. Und nach den Entbehrungen des Ramadan? Ramazan Bayramı oder Eid al-Fitr - von Nicht-Muslimen auch Zuckerfest genannt. Die ganze Familie versammelt sich und gibt sich dem Zuckerrausch hin.

Die vorgeburtliche und genetische Vorliebe wird also während unseres Lebens stets weiter bedient und befeuert. Wie aber hat sich das Süße von dem urzeitlichen Entwarnungssignal zu dem immer und überall vorhandenen Genussartikel entwickelt?

Die Geschichte des Zuckers erzählt sich wie die eines unaufhaltsamen Siegeszuges. Eine regelrechte Invasion. Schwer zu glauben, dass nicht der Plan, die Welt zu erobern, dahintersteckt.

Was für eine Offenbarung muss es für den nach Energie und Beeren suchenden Menschen gewesen sein, das Geheimnis des Zuckerrohrs zu entdecken: Das Mark, das die Süße in einer hochkonzentrierten Form lieferte. Als wenn dem Dieb, der mühsam Golduhren stiehlt, plötzlich der Raub eines kostbaren Diamanten gelingt!

Vor Tausenden von Jahren begann man auf den tropischen Inseln von Polynesien das Zuckerrohr anzubauen und zu nutzen, und bald sickerte das süße Geheimnis in die Welt.

Es erreichte das antike Griechenland, das alte Rom. Damals noch sehr selten, dadurch sehr kostbar, war der Genuss der Süße ein Privileg der Eliten. Die wenigen, am Mittelmeer gepflanzten Plantagen gingen mit der Pest zugrunde. Und durch die Abschottung Europas vom Rest der Welt im Mittelalter verschwand auch der importierte Zucker wieder von der Bildfläche. Man süßte mit Honig, aß Früchte.

Der nächste Anlauf folgte: Diesmal kam er mit den Kreuzrittern, die im 11. Jahrhundert von ihren Eroberungszügen aus dem Nahen Osten zurückkehrten, und das süße Mark des Zuckerrohrs wieder nach Europa brachten.

Und wieder war die exotische Ware selten und kostbar - ein Symbol des Luxus und der Macht, beliebt in Schlössern und Palästen. Zucker, damals noch „indisches Salz” genannt, diente als Luxusgewürz. Die potenzierte, konzentrierte Süße verlieh Speisen und Getränken einen besonderen Zauber. Einen Zauber, der umso besonderer war, als nur Auserwählte Zugriff hatten.

Auch als Arzneimittel wurde Zucker verabreicht. Bei Verdauungsbeschwerden und als Antiseptikum. Schnell stellte man jedoch fest, dass er zum Lindern von Zahnschmerzen nicht unbedingt geeignet war…

Die Süße sickerte weiter, langsam aber unaufhaltsam verbreitete sie sich, bis sie, 200 Jahre später, schließlich in jeder europäischen Stadt zu haben war.

Das Abendland war angefixt. Die Nachfrage war eröffnet. Die große Expansion begann.

Die Zuckerinseln wurden kolonialisiert, Plantagen gegründet. Europa wollte Zucker, die Händler Profit, das Geschäft mit dem Zucker versprach enorme Gewinne. Menschen aus Afrika wurden entführt, auf die Inseln gebracht, wo sie unter grausamen Bedingungen in schwerster Handarbeit das vier Meter hohe Zuckerrohr schnitten, den Saft auspressten, und in riesigen Kesseln kochten. In Europa öffneten Raffinerien, in denen die braune Flüssigkeit in weiße Kristalle umgewandelt wurde. Von den Kolonialhändlern bekamen sie den Namen „weißes Gold”, und während auf den Plantagen Millionen von Menschen qualvoll starben, florierte der Markt in Europa.

Die Verwendung von Zucker wurde immer populärer. Niemand wollte mehr die neuen Getränke, Tee, Kakao, Kaffee, ohne ihn genießen. Er diente als Dekor, kandierte Früchte, Marzipan, Pralinés, Speiseeis und Limonade erfreuten sich größter Beliebtheit.

Natürlich wurde auch in Europa nach einer alternativen Zuckergewinnung unter den heimischen Pflanzen geforscht.

Und das tatsächlich - erfolgreich! Nachdem zuvor mit Mais, Ahorn und Esskastanien experimentiert wurde, entdeckte der deutsche Chemiker Andreas Sigismund Marggraf 1747, dass sich aus den Wurzeln der Runkelrübe süße Kristalle gewinnen ließen! Einer seiner Schüler züchtete und experimentierte, bis sie geboren war, die Stammmutter aller Zuckerrüben: Die weiße Schlesische Rübe. Was von den fernen, exotischen Inseln kam, konnte jetzt auch aus dem heimischen Acker gebuddelt werden.

Für die Bevölkerung war dies eine große Erleichterung, denn seit dem großen Sklavenaufstand waren die sowieso schon hohen Importpreise explodiert.

Vielleicht war die Entdeckung der Zuckerrübe sogar ein wichtiger Schritt in Richtung Abschaffung der Sklaverei.

Die Tore öffneten sich für die große Lawine. Der Zucker hatte die Welt erobert! Während im Jahr 1800 weltweit ungefähr 250.000 Tonnen Zucker hergestellt wurden, sind es heute fast 200 Millionen Tonnen. Anmerkung: Die Anzahl der Menschen hat sich seit dem verachtfacht, die Menge des Zuckers ist ums achthundert(!)fache gewachsen.

Ich schaue das Tiramisu an - was für eine faszinierende Geschichte steckt in seiner Süße! Exotische Südseeinseln, kühne Seefahrer, Kreuzritter, Luxus, die grausame Kolonialgeschichte, das Ende des Sklavenhandels, Demokratisierung des süßen Geschmacks, die vielen Erfindungen seiner Gewinnung…

Aber... Warum sitze ich jetzt hier und kämpfe mit mir? Warum kämpfe ich, seit ich denken kann, mit der Sucht nach diesen weißen Kristallen? Was habe ich nicht schon alles unternommen. Zucker nur am Montag, Mittwoch und Freitag. Zucker nur am Dienstag, Donnerstag und Samstag. Zwei Wochen zuckerfrei, ein Tag Freilauf, zwei Wochen zuckerfrei. Challenges mit Freundinnen: Wer hält länger durch? Die I‑AM‑SOBER, ich bin nüchtern-App. Ich war schon in einer No-Sugar-Selbsthilfegruppe und bei einer professionellen Hypnose. What-to-do-for-the-sugar-blues-Yoga… die Liste ließe sich noch fortführen. Und ich sitze schon wieder vor einer neuen Methode.

Ein Trost: Ich bin nicht allein. Wer bei bei seinem Podcatcher „Zucker” eingibt, wird von einer großen Anzahl sogenannter „Laber-Podcasts” mit Tipps, Gesprächen und Erfolgsgeschichten zum Thema „Wie werde ich zuckerfrei” überschüttet! Aber ist das ein Trost? Wenn es mir nicht gut geht, was habe ich davon, wenn es anderen ebenfalls nicht gut geht? Geteiltes Leid ist nicht halbes Leid, sondern doppeltes Leid. Wenn ich eine Fettleber hätte, würde mein Leid doch nicht halbiert, nur weil meine Nachbarin auch eine hat! Zwei Fettlebern wären doch schlimmer als eine.

Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt einem durchschnittlichen Erwachsenen, den Wert von 14 Stück am Tag nicht zu überschreiten. Sieben wären besser. In Wirklichkeit verspeist ein Mensch in Deutschland durchschnittlich 33 Zuckerwürfel pro Tag. Das ist mehr als das Doppelte des absoluten Höchstwertes!

Das sind 36 Kilogramm Zucker im Jahr. Das würde reichen, um ein halbes Fußballfeld mit einer Schicht zu bedecken! In Brasilien sind es sogar 45 Kilogramm. Und… der Verbrauch nimmt kontinuierlich zu.

Zucker ist unentbehrlich. Aber eben nur der, der kaum danach schmeckt. Der aus dem Obst, dem Gemüse, den Hülsenfrüchten. Auf den zugesetzten könnte unser Körper sehr gut verzichten.

Ärzte und Ärztinnen warnen, dass ein dauerhaft hoher Zuckerkonsum zu Übergewicht mit damit verbundenen Spätfolgen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann.

Pessimistische Stimmen prophezeien, dass die Gesundheitssysteme der Welt unter der Last der von Zucker bedingten Krankheiten kollabieren werden. Könnte die Erde stöhnen, täte sie das wahrscheinlich sehr laut, bei der Vorstellung, dass sie bald nicht nur die Überbevölkerung, sondern eine Überbevölkerung mit einem Milliarden-Anteil Übergewichtiger zu tragen haben wird.

Natürlich ist es wichtig und gut, dass Sportbekleidungsfirmen Werbung mit übergewichtigen Models machen, auf Instagram füllige Menschen sehr knapp bekleidet wie herkömmliche Unterwäsche-Models posieren, um sich gegen Gewichtsdiskriminierung, auch bekannt als Fat-Shaming, zu positionieren. Ein Dilemma, da andererseits nicht zu leugnen ist, dass Übergewicht und Fettleibigkeit ernsthafte gesundheitliche Risiken bergen.

Wer sich in die Zuckerwelt vertieft, erfährt, dass Zucker Entzündungen im Körper entfacht, das Immunsystem schwächt, die Darmflora verwüstet, dass er ein willkommener Snack für Krebszellen und vielleicht sogar für Alzheimer und Knochenschwund verantwortlich ist.

Aber denke ich an Adipositas, Arteriosklerose, Bluthochdruck, chronische Schmerzen, Diabetes, Depressionen, Konzentrationsschwäche und Schlafstörungen, wenn mich das Tiramisu lockt? Mitnichten...

Laut John Yudkin, einem amerikanischer Ernährungswissenschaftler, dürfte Zucker, wenn er ein Zulassungsverfahren durchlaufen müsste, nicht auf den Markt kommen.

Gleichzeitig berichten vor allem Frauen in Podcasts, Videos, Büchern und Zeitschriften, wie sich ihr Leben extrem zum Besseren gewendet hat, nur weil sie auf den Konsum von Zucker verzichtet haben. Plötzlich fühlten sie sich frei, strahlten von innen und von außen, ihr Haar wurde voller, die Stimmungsschwankungen verschwanden. Sie wurden buchstäblich zur „besseren Version ihres Ichs”.

Tatsächlich lauert er überall. Und nicht nur im Eis, in Baiser-Küssen, im Donut und im New-York-Cheese-Cake, wo er sich offensichtlich zu erkennen gibt. Nein - den meisten Zucker nehmen wir unbewusst zu uns. Der Zucker ist ein Meister im Nicht‑erkannt‑werden. Oder, bedenkend, dass er keinen eigenen Willen hat: Die Industrie ist die Meisterin, die ihn grandios zu verstecken weiß! Wer schon mal versucht hat, zuckerfrei einzukaufen, weiß, wie schwer das ist. Denn er steckt - versteckt sich, wird versteckt - einfach überall. In Soßen, Marinaden, Curry-Wurst, veganem Curry‑Wurst-Ersatz, in Brot, Dosenerbsen, Frischkäse und geräuchertem Lachs.

Einem Geheimtipp gleich, raunen Menschen im Asia-Shop vor dem überbordenden Regal der Soja-Saucen einander zu, dass die eine der zig verschiedenen - die kleine mit dem silbernen Etikett und dem doppelten Preis - die einzige sei, die keinen Zucker enthält.

Einige Bezeichnungen entlarven ihn: Invertzucker, Rübenzucker, Milchzucker - da liegt es nahe, ihn, auch ohne detektivische Fähigkeiten, zu erkennen. Aber wer, der gerade nicht tief in der Materie steckt, kommt darauf, dass es sich bei Maltodextrin, Dextrose, Saccharose ebenfalls um Zucker handelt? Dieser Stoff, der so hochkalorisch ist und nahezu keine Nährstoffe enthält!

Gern verkleidet er sich auch als Lebensmittelzusatz, der so wunderbar gesund klingt wie: Ahornsirup – „Ahorn? Das ist doch ein Baum.”, „Fructose? - Ist doch irgendwas mit Früchten”... „Rohrzucker? - Ah, das ist doch unraffiniert und irgendwie ‚bio‘?”.

Wenn wir nun aber wissen, dass dieser Zucker im Übermaß zum Giftstoff wird, was stimmt nicht mit uns Menschen? Was ist mit unserem Selbsterhaltungs- und Selbstoptimierungsdrang? Der Mensch, das rationale Wesen, das auf seinen Vorteil bedacht ist. Wir wollen doch gesund und schön und glücklich sein!

Anstatt, dass wir unserem inneren Affen Zucker geben - könnten wir ihn als Schnittblumennahrung nutzen, zur Entfernung von Körperbehaarung, als Peeling, Haarfestiger, Wespenfalle und sogar als Bastelkleber.

So wie der Handel aktuell funktioniert, müssten wir, wenn wir verantwortungsbewusst und gesund mit Zucker umgehen wollten, die dreifache Zeit einplanen und mit der Lupe einkaufen. Wir müssten die winzig gedruckten Zutatenlisten prüfen und seine 70 Bezeichnungen ausdrucken, mitführen oder auswendig lernen!

Puuh.

Warum lassen wir diese allgegenwärtige Verfügbarkeit also zu?

Auch für den Genuss wäre es doch förderlich, wenn Zucker nicht ständig und überall Bestandteil wäre! Wir würden ihn und seine Süße doch viel mehr schätzen und er würde uns nicht krank machen, wenn er den Status des Raren, des Seltenen, des Besonderen hätte. Wenn er Topping und nicht Masse wäre. Wenn er genossen und nicht gefressen oder geschlungen würde.

Ich schaue mein Tiramisu an. Mit Genuss hat mein Verlangen längst nichts mehr zu tun. Ich zerfließe vor Sehnsucht nach dem süßen Fett. Was soll negativ daran sein, ein Leckermäulchen oder eine Naschkatze zu sein?! Solch neckische Begriffe können doch nichts Schlechtes bedeuten!

Süß ist nicht nur ein Geschmack, auch ein Geruch, ein Klang kann süß sein. Und Tiere und Menschen erst!

Wie kam ich nur auf die dumme Idee, Verzicht zu üben?

Die Süß-Metapher wird auch verwendet, um romantische Gefühle, Liebe und Zuneigung auszudrücken. Bei Kosenamen wie: mein Honigbärchen, mein Zuckerpüppchen. Einem Experiment nach macht süßer Geschmack unser Verhalten sogar sozialer.

Wie sehr ich die Vereinigung von mir und diesem Stück Dessert begehre! Ich bin gierig und will es in mich hineinschaufeln! Bin ich selbst daran schuld, dass ich so unersättlich bin?

Ernährungswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen predigen: Wir sollen maßvoll sein - Aber genau da liegt das Zuckerlamm begraben…

Abgesehen davon, dass wir uns „in einem Umfeld befinden, das uns permanent mit Zucker und Kalorien vollstopfen will” - so drückt es der Biochemiker Jean-Marc Schwarz aus - beißt sich der gierige Hund in den Schwanz. Denn: Es ist der Zucker selbst, der das Verlangen nach immer mehr weckt. - Es ist ihm sozusagen immanent.

Psychologinnen und Hirnforschende diskutieren, ob uns Lebensmittel mit einem hohen Zuckergehalt im medizinischen Sinn, wie Kokain oder Alkohol, abhängig machen können.

Besonders unwiderstehlich wirkt Zucker zusammen mit weißem Mehl oder Fett. Gemeinsam ergeben sie ein: Offer you can not refuse… - eine gefährliche Mischung.

Zucker gelangt direkt in die Blutbahn, peitscht den Blutzuckerspiegel hoch und lässt ihn ebenso schnell wieder abfallen – mit dem Ergebnis, dass sich das Verlangen nach „noch ein bisschen”, dann „noch ein bisschen mehr” und schliesslich „unbedingt mehr!”- meldet. Im Gehirn aktiviert Zucker das Belohnungszentrum: Dopamin, das sogenannte „Glückshormon” wird ausgeschüttet - das gleiche, das uns Stunden in sozialen Medien und am Spielautomaten verbringen lässt…

Der unwiderstehliche Drang nach Süßem lässt sich also mit den anderen, anerkannten Süchten mindestens vergleichen: Das starke Verlangen, die dahin schwindende Selbstkontrolle und der Bedarf immer größerer Mengen. Perfiderweise soll es sogar Darmbakterien geben - welche der nicht so gesunden Sorte - die sich von Zucker ernähren und die Fähigkeit haben, uns dahingehend zu beeinflussen, ihnen selbigen zuzuführen. Besonders heimtückisch ist, dass die Belohnungsareale in den Gehirnen Übergewichtiger bei Bildern mit süßen Speisen stärkere Reaktionen zeigen als die Normalgewichtiger…

In einem amerikanischen Experiment wurde festgestellt, dass Laborratten auf Zuckerentzug mit Erscheinungen wie Zähneklappern reagierten.

Im Angesicht dieser Erkenntnisse scheint die Aufforderung zur Mäßigung geradezu zynisch.

Inzwischen wird die Auseinandersetzung mit meinem Tiramisu immer schwieriger. Mein Atem wird schwer und heiß. Mein Schlund hat sich in einen hungrigen, gierigen Wolf verwandelt, der mir befiehlt, den Löffel in die Hand zu nehmen…Ich nehme alle Willenskraft, die mir noch bleibt, zusammen, und im letzten Moment fällt mein Blick auf die rettende Schachtel. Es ist die „cold-turkey-box". Sie beinhaltet: Chili, eine Wärmflasche, kleine Fläschchen Riechsalz, ein Tagebuch, Notizzettel mit Alternativangeboten: Tanzen! Turnen! Baden! Und: eine Flasche mit Bittertropfen. Ich greife zu der bitteren Essenz. Die Tropfen zerfließen auf meiner Zunge. Das Bittere soll die Gier nach Süßem vertreiben. Ich verziehe das Gesicht.

Fein dosiertes Chinin verleiht dem Gin ein gewisses Etwas. Als Gefühl ist Bitterkeit hingegen sehr unbeliebt. Was wäre auch zu mögen an Verbitterung, dieser dauerhaften, tiefen Enttäuschung, der schmerzlichen Resignation, deren klassische Begleiter Sarkasmus und Misanthropie sind?

Und doch sind es die bitteren, die schwierigen Momente, die uns reifen lassen.

Die Erfahrungen, für die wir uns freiwillig nie entschieden hätten, sind ein integraler Bestandteil unseres inneren Wachstums. Natürlich kann dieser Gedanke auch als Wunsch nach retrospektiver Sinngebung gedeutet werden. Wiederum - einem Leben, das nur aus süßen Erlebnissen bestünde, würde die volle Bandbreite der menschlichen Erfahrungen fehlen, was mangelnde Selbsterkenntnis und Widerstandsfähigkeit zur Folge hätte. Und bleiben uns nicht die Filme, die bittersüß enden, viel mehr in Erinnerung als die mit dem unglaubwürdigen süßlichen Happy-End?

Die bitteren Tropfen haben nicht geholfen, das Tiramisu lacht und lockt wieder. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich Höheres erleide - gehört doch „Tanhā”, die „Gier“ zum buddhistischen Konzept: Als Ursache allen Leidens, die den Menschen an den Kreislauf der Wiedergeburten fesselt.

Die Schwäche des einen ist die Stärke des anderen. Und wer von diesem Wunsch nach Mehr profitiert, ist: Die riesige Zucker- und Lebensmittelindustrie. Sie liebt den Zucker, diese eigenwillige Superwaffe, die Speisen, die sonst nach Nichts schmecken würden, Geschmack verleiht, bei der Hefegärung hilft, konserviert und … billig ist. So billig, dass zuckerfreie Produkte oft viel teurer sind. Warum sollte sie freiwillig auf ihn verzichten?

Die WHO schätzt die Gewinne der Zuckerindustrie im Billionen-Dollar-Bereich.

Milliarden von Euro werden von den Unternehmen ausgegeben um zu ergründen, wie man uns mit Essen glücklich macht. Maschinen werden gebaut und Probandinnen und Probanden getestet, um herauszufinden, ob die Praline beim Draufbeißen schön knackt. Kein Aufwand wird gescheut, um uns, also unsere Kaufkraft, zu gewinnen.

An der Seite der Zuckerwirtschaft steht und blinkt ihre kreischende Assistentin: Die Werbung. Sie ist die aggressive Fürsprecherin und Verführerin, die den Konsum von zuckerhaltigen Produkten fördert, die nicht nur Erwachsene, sondern auch gezielt Kinder und Jugendliche mit ihren bunten Bildern anspricht, und die farbenfrohen Produkte mit Spielzeug bestückt. Sie kennt die verschiedensten Tricks, in uns Menschen die Sehnsucht nach dem süßen Rausch zu wecken.

Kein Wunder, dass einer der Hacks der No-Sugar-Community lautet: Wenn dich die Sweets locken, stell sie dir in schwarzweiß vor!

Der Biochemiker Jean-Marc Schwarz vergleicht das Vorgehen der Industrie, die Menschen mit zuckerhaltigen Softdrinks, Chips und Fertiggerichten vollzupumpen, mit dem Mästen von Gänsen: Vollstopfen bis die Leber verfettet. Laut der deutschen Leberstiftung ist jeder vierte Bundesbürger über 40 bereits betroffen, jedes dritte übergewichtige Kind leidet an einer Fettleber.

Ist die Zuckerindustrie ein Teufel, so hat sie einen mächtigen Advocatus Diaboli: Eine Komplizin, über deren dunkle Machenschaften Dinge erzählt werden, die aus einem John Le Carré Roman stammen könnten: Die Zuckerlobby.

Es gibt Berichte darüber, wie diese Lobby aktiv gegen die Einführung von Zuckersteuern und strengere Kennzeichnungsvorschriften für zuckerhaltige Lebensmittel vorging. Berichte, wie sie Forschung finanziert, die die Auswirkungen von Zucker auf die Gesundheit herunterspielt und aktiv verschleiert.

Wer weiß - vielleicht wird der oder die nächste James Bond-Figur gegen die allmächtige weltbeherrschende Zucker-Lobby kämpfen…

Ich versuche, meine Gier mit meiner Ratio zu bewältigen. Ich erkläre mir, dass der Zucker meine sensorische Sättigung außer Kraft gesetzt hat und ich nur deshalb nicht mehr spüre, dass ich genug habe. - Es hilft nicht, die Gier übernimmt: Alle rationalen Gedanken lösen sich auf, wie die Kristalle des Zuckerwürfels im Tee, die herumwirbeln, und immer kleiner, immer unsichtbarer werden, bis sie verschwinden.

Wenn es so schwer ist, maßvoll mit dem Zucker umzugehen: Warum verlegen wir uns nicht auf Ersatzstoffe?

Die angeblich unwahren und doch immer wieder kursierenden Gerüchte, Süßstoffe würden zum Mästen von Schweinen verwendet und Krebs verursachen - beiseite gelassen.

Das Wort „Ersatz“ ist aus dem Deutschen auch in die englische Sprache gelangt. Die Praxis des Ersetzens ist alt und in Kriegs- und Armutszeiten erprobt. So befanden sich nach dem Ersten Weltkrieg an die 11.000 verschiedene Ersatzlebensmittel auf dem Markt. Statt Fett gab es gemahlene Maikäfer. Wurst wurde aus Wasser, Pflanzenfasern, Tierresten und Blut hergestellt, „Kriegswurst" genannt und von den Konsumierenden mit „einem Mund voll Sägemehl" verglichen.

An Ersatz kann man sich zwar gewöhnen, aber schon per Definition ist ein Substitut ein „Ersatzgut” und ein Ersatzgut ist eben nur ein „Ersatz”, insbesondere einer, der dem von ihm ersetzten Gut unterlegen ist. Substitut bleibt immer die zweite Wahl, der Notfall. Ob Muckefuck, Stevia oder Aspartam - eins haben sie gemeinsam: Sie sind wie Methadon - sie geben relative Ruhe, aber nie den Kick.

Fassen wir noch einmal zusammen:

A: Der generelle Zuckerkonsum sollte eingeschränkt werden.

B: Der einzelne Mensch kann es unter aktuellen Bedingungen nicht schaffen.

A: Der generelle Zuckerkonsum sollte eingeschränkt werden.

B: Der einzelne Mensch kann es unter aktuellen Bedingungen nicht schaffen.

Wie also rauskommen aus dieser zuckrigen Zwickmühle?

Wird sich womöglich ein kleines Mädchen mit einem Pappschild vor die Schule setzen und die Nahrung verweigern, bis eine staatliche Reglementierung in Kraft tritt? Und wie könnte diese aussehen? Zuckersteuer? Zuckerlebensmittelmarken nach dem sozialistischen Vorbild? Fotos von verklebten Arterien und aufgeschwemmten Diabetes‑Beinen auf Cornflakes-Packungen?

Vielleicht wird auch nichts geschehen, die Hälfte der Welt wird sich ins Koma süßen, eine kleine Minderheit bis zum Jüngsten Gericht mit sich ringen. Apropos jüngstes Gericht - gestern habe ich ein KI-generiertes Bild gesehen, auf dem Jesus lustvoll an einem Eis schleckt.

Vielleicht gehört die Versuchung und der Kampf um Mäßigung zu unserem Sein.

Und zu ihm auch das Scheitern.

Genüsslich versenke ich den Löffel in dem weichen, süßen Tiramisu ...