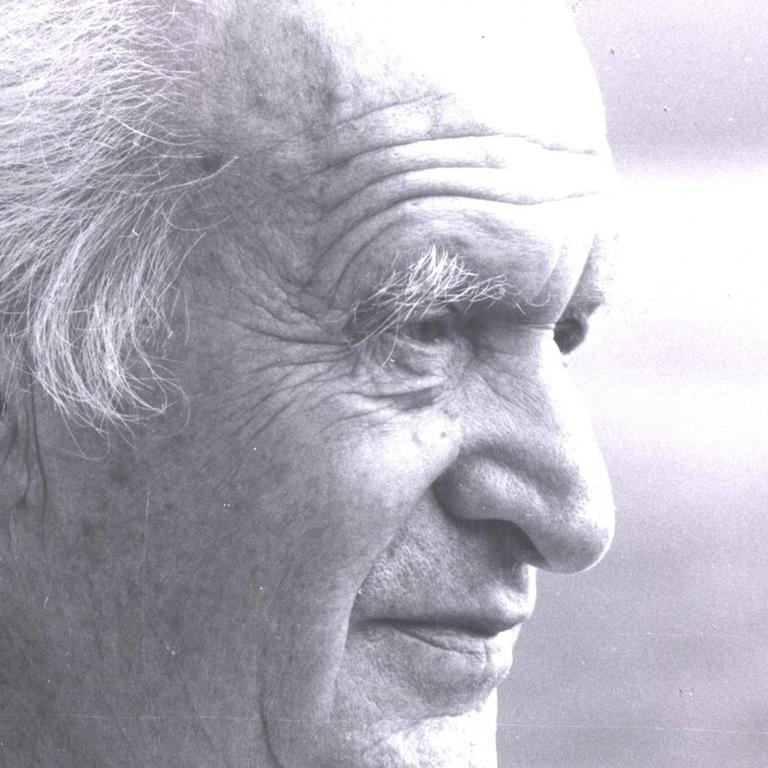

"Ich hab dem alten Sami Fischer noch die Hand gedrückt. Er kam zu mir hin und sagte: ‚Ach, wir bringen doch ein Buch von Ihnen.‘" Hans Keilson ist 23, als er auf einer Party seinem Verleger Samuel Fischer begegnet. Es ist das Frühjahr 1933. Sein Debütroman "Das Leben geht weiter" wird die letzte Neuerscheinung eines jüdischen Autors im S. Fischer Verlag sein.

Hans Keilson, 1909 in Bad Freienwalde im Oderbruch geboren, war 1928 zum Medizinstudium nach Berlin gezogen. Schon als Schüler hatte er Freud gelesen. Nun bat er am Psychoanalytischen Institut um eine Analyse. Er wurde abgelehnt und begann zu schreiben: "Ich war so rasend, ich war so wütend, dass ich abgelehnt wurde, dass ich nach Hause ging und die ersten Seiten schrieb: ‚Das Leben geht weiter‘. Das war eigentlich die Wut, daraus entstand das."

Zweite Berufung als Therapeut und Pädagoge

Sein Medizinstudium konnte Hans Keilson noch abschließen, eine Stelle als Arzt im Praktikum fand er im nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr. Er arbeitete als Erzieher und Sportlehrer an jüdischen Schulen. Dabei entdeckte er eine zweite Berufung neben dem Schreiben: die pädagogische und therapeutische Arbeit mit Kindern. Unterdessen geriet sein Leben immer mehr in Gefahr:

"Ich war kein Mensch, um nach Amerika zu gehen, weil ich doch zu sehr an die deutsche Sprache gebunden war. Meine Frau ging nach Holland, kam mit einer Grammophonplatte mit holländischen Kinderliedern zurück, spielte die in Berlin ab und sagte: ‚Hör’ zu, in Holland gibt es auch Kinder, für die du arbeiten kannst.‘"

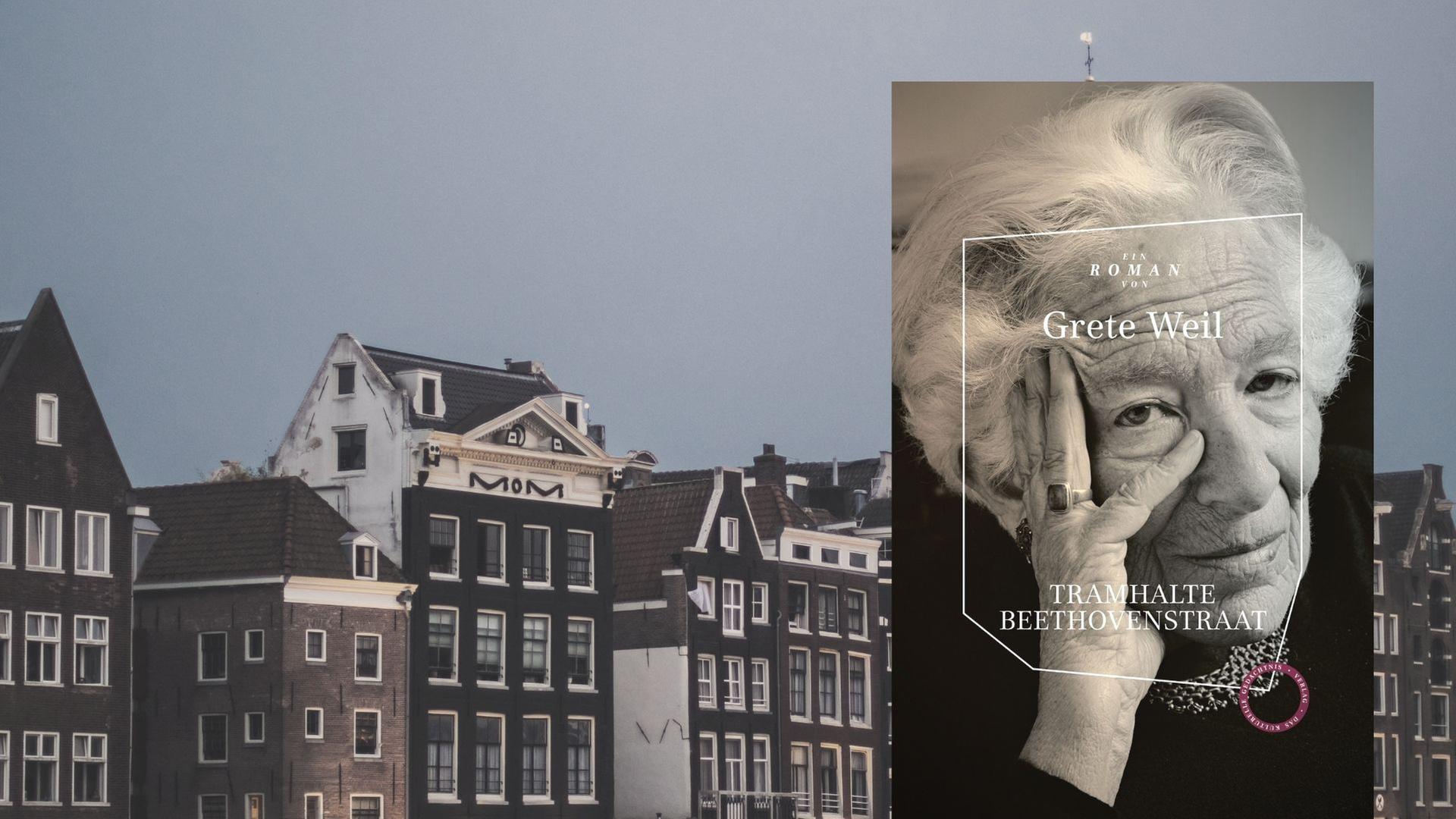

Im Untergrund von Amsterdam

Gertrud sorgte dafür, dass sie beide 1936 in die Niederlande emigrierten. 1940 besetzte die Wehrmacht die Niederlande, 1943 entschied Hans Keilson sich, seine katholische Frau und die gemeinsame kleine Tochter zurückzulassen und in den Untergrund zu gehen. Er schloss sich dem Widerstandsnetzwerk "Freie Gruppen Amsterdam" an, das jüdische Kinder vor der Deportation rettete. Mit einem gefälschten Ausweis reiste er durchs Land und besuchte Kinder in ihren Verstecken, machte ihnen Mut und vermittelte in Konflikten mit den Gastfamilien. Ein ganzes Jahr sei er "auf Achse gewesen", erinnerte sich Keilson. "Doch eine ziemlich gefährliche Angelegenheit auch, aber es ist gut gegangen."

Viele seiner Schützlinge erfuhren nach Kriegsende vom Tod ihrer Eltern. Und auch er selbst erhielt die Nachricht, dass seine Eltern in Auschwitz ermordet worden waren. In den Niederlanden studierte er ein zweites Mal Medizin und ließ sich zum Psychiater und Psychoanalytiker ausbilden. Ein Leben lang stand er in seiner therapeutischen Praxis Menschen bei, die als Kinder verfolgt worden waren. Viele von ihnen interviewte er in den 60er-und 70er-Jahren für eine bahnbrechende Studie zu Traumafolgen bei Kindern. Und so kam er schließlich gleichsam nach Hause:

"Mein Exil endete, als ich meine Arbeit gefunden hatte in den Niederlanden. Nicht eine Arbeit. Meine Arbeit. Und das war die Arbeit mit den Opfern, mit den jüdischen Kriegswaisen."

Als Nervenarzt und Therapeut arbeitete Hans Keilson bis an sein Lebensende in den Niederlanden. Gedichte, Essays und Romane schrieb er jedoch weiter auf Deutsch. Die ersten Seiten seines großen Romans "Der Tod des Widersachers" verfasste er während der deutschen Besatzung und vergrub sie im Garten, als er untertauchte. Der Roman erschien erst 1959. Der jüdische Ich-Erzähler nähert sich darin den erstarkenden Nationalsozialisten mit der Aufmerksamkeit eines Psychoanalytikers.

"Die tiefe emotionale Beziehung zwischen Feinden"

Wie spielen nationalsozialistische Redner mit den Gefühlen ihrer Anhänger? Was empfinden Jugendliche, die einen jüdischen Friedhof schänden? Er beobachtet auch sich selbst, sein gelegentliches Mitgefühl ebenso wie seine Todesangst. Solange wie möglich verweigert dieser Erzähler denen, die sein Leben bedrohen, den Hass und versucht stattdessen, sie und sich selbst zu verstehen. Hans Keilson über seinen Roman:

"Dass man in sein Gegenüber das projektiert, was man bei sich selbst nicht sehen und nicht wahrhaben will, das tue nicht nur ich mit meinem Feinde, er tut dasselbe mit mir, und das ist die Analyse eigentlich dieses Buches, die die tiefe emotionale Beziehung zwischen Feinden eigentlich aufdeckt."

Die Wiederentdeckung seines Werks erlebte Keilson gerade noch

Lange schrieb und arbeitete Hans Keilson weitgehend unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit. In seinen letzten beiden Lebensjahrzehnten jedoch erlebte er eine Wiederentdeckung seines Werks: Preise, Interviews, Übersetzungen in viele Sprachen. Am 31. Mai 2011 starb Hans Keilson im Alter von 101 Jahren. Er hatte sich noch über das Erscheinen einer Gesamtausgabe seiner Werke in seinem angestammten S. Fischer Verlag freuen können.