Der Durchbruch des I. M. Pei in Europa verdankt sich vor allem der Pyramide, die er als Eingangsgebäude in den Hof des Pariser Louvre stellte. So sinnvoll und ästhetisch in den baulichen Kontext passend sie heute gesehen wird, so umstritten war sie damals, 1982. Nur weil Frankreichs oberster Bauherr Francois Mitterand sich durchgesetzt hatte, kann jetzt tout le monde stolz sein auf den astral glitzernden Hybrid aus altägyptischer Schwere und luzidem Glaskristall.

Vielleicht war es Mitterands Vorbild, das den deutschen Kanzler Helmut Kohl ermutigte, auch ein bißchen den Sonnenkönig zu spielen und sich in die Planungen zum Erweiterungsbau für das barocke Zeughaus Unter den Linden in Berlin einzumischen: Er stoppte den Wettbewerb mit seinen mauen Ergebnissen und empfahl Herrn Pei aus New York. Der Tipp kam vom Bauherrn des heute im Zeughaus installierten Historischen Museums, Christoph Stölzl; er kannte aus den USA Peis berühmte Museen und Erweiterungsbauten. Pei seinerseits war von der Aufgabe angetan; zur Teilnahme an einem Wettbewerb war er nicht zu haben, schließlich war er über 80 und hochberühmt sowieso. Die Empörung über die Verletzung der Wettbewerbsregeln ist vergessen. Die selbstbewusste, massive und doch elegante Erweiterung wurde zum architektonischen Juwel und vermittelte im hektischen Baugetümmel Berlins der Nullerjahre eine schwebende Ruhe - im Ineinandergreifen von ruhiger Wand und quirliger Stahl-Glaskonstruktion.

Er stimmte Walter Gropius nachdenklich

Dass Pei trotz eines überwältigenden Lebenswerkes hierzulande spät bekannt wurde, liegt vielleicht daran, dass er keiner Schule, keiner Architekturmode angehörte und sich nicht vereinnahmen ließ. Er holte sich die Inspirationen nicht aus den angesagten "Diskursen" - viele seiner berühmten Kollegen galten ihm als Konfektionäre -, sondern jedes Mal neu aus den Grundelementen der Architektur, aus der Doppelbindung eines Bauwerks an Herkunftsgeschichte und technisch avanciertes Design.

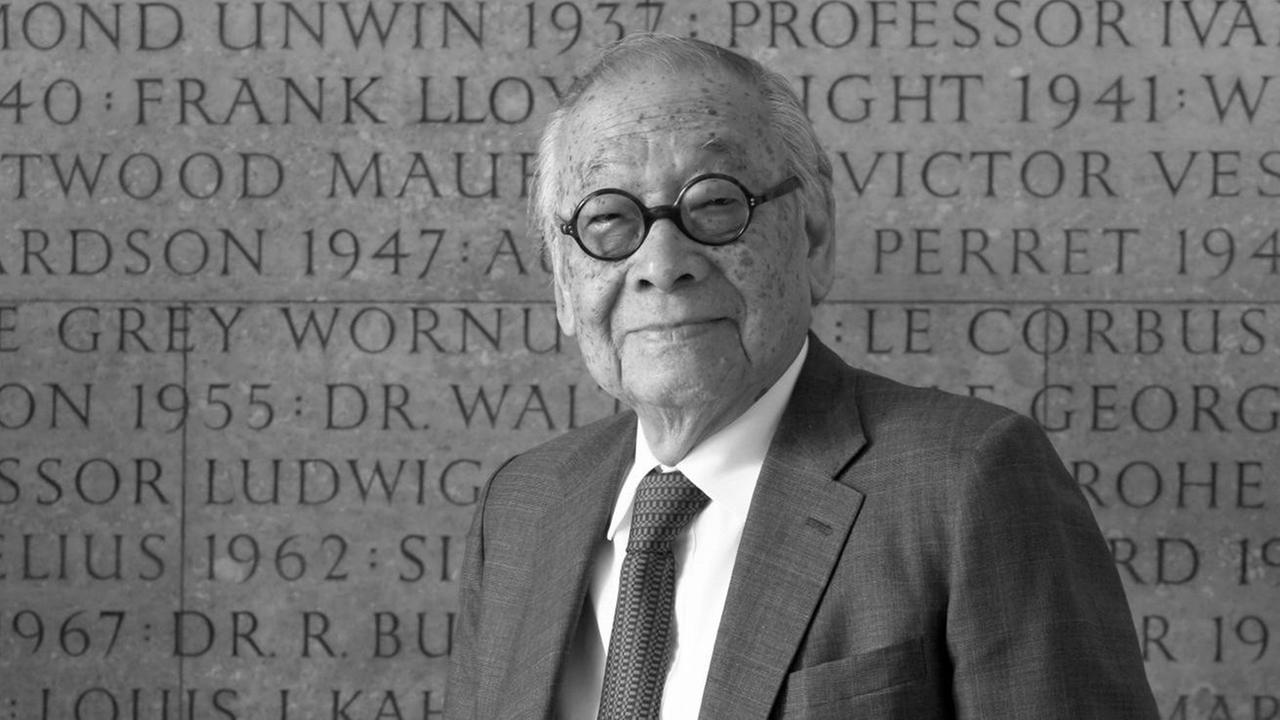

1917 als Sohn vermögender und weltläufiger Eltern in Peking geboren und in einer amerikanischen Elite-Schule erzogen, war er doch von der chinesischen Denk- und Bautradition tief geprägt. "Zwischen Cadillac und Konfuzius" sei er aufgewachsen, spitzte der "Spiegel" einmal zu. Doch der junge Pei mied diese Sackgassen, suchte einen "Dritten Weg": Er schrieb sich in die piekfeine Architekturschule in Harvard ein, wo er auf den gerade aus Nazideutschland vertriebenen Walter Gropius traf. Der Funktionalismus des Bauhauses Dessau prägte dann in den 40er Jahren den jungen Architekten, ohne dass er dessen dogmatische Puristik übernommen hätte. Es gelang ihm sogar, Gropius nachdenklich zu stimmen, so dass dieser Peis Mixtur von "Internationalem Stil" und Regionalismus akzeptierte.

Museumsbauten auf schwierigstem Gelände

Pei glückte es, bald nach seinem Studium potente Bautycoons an sich zu binden. Viele namhafte Büro- und Wohnhochäuser entstanden, teils in schöpferischer Auseinandersetzung mit Mies van der Rohe und Skidmore Owings and Merrill, doch schon auf dem Gipfel des Erfolgs, in den 60er Jahren, konnte er es sich leisten, noch mal neu anzufangen und in den Urspüngen des Bauens zu schürfen. Seine an einer Felswand der Rocky Mountains entstandenen Laboratories for Athmospheric Research gleichen einem historischen Pueblo-Dorf, so eindrücklich, das es in Woody Allens Film Sleeper als Kulisse diente. Philipp Johnson ironisierte dieses turmhafte Ensemble einmal als "ersten postmodernen Bau".

Den privaten Aufträgen folgten die öffentlichen: Pei baute Museen, teils auf schwierigstem, weil dreieckigem Gelände. Damit erwachte der Ingenieur in ihm. Jetzt fiel er nicht mehr nur mit der archaisierenden Plastizität seiner gleichzeitig grazilen Museumsbauten auf, sondern durch strenge Geometrie und stählerne Dreieckskonstruktionen, elegant verbunden mit edel-einfachen Steinwänden. Bestimmt hatte Stölzl damals das Boston Museum of Fine Arts von 1981 gesehen - oder auch den Erweiterungsbau der 1978 eröffneten National Gallery of Art in Washington. Formal und körperhaft zugleich: Schade, dass in der Zeit, als Peis Ruhm in Deutschland schon hätte ansässig werden und wirken können, authentische Architekturen wie die seinen im hiesigen sterilen Clinch zwischen Postmoderne und Hightech so wenig Chancen hatten.