Die Weltmedien schäumen wieder einmal über vor Rührung, gravitätischer Erinnerung und volkstümlicher Salbung. Der Menge und dem hohen Ton der Nachrufe zufolge ist ein Mensch von uns gegangen, dessen Größe und Bedeutung Albert Einstein, Queen Elizabeth und Mutter Theresa in den Schatten stellen. Doch es handelt sich um einen Mann, dessen Lebensleistung hauptsächlich darin bestand, anderen die Fresse einzuschlagen. Man wird, auch wenn man den Boxsport in seiner kulturgeschichtlichen Dimension als achtenswerte Disziplin erkennt und anerkennt, um der intellektuellen Redlichkeit willen nicht umhinkommen, die exorbitante Berühmtheit des Cassius Clay alias Muhammad Ali vor allem als eine Signatur des Zeitgeists zu lesen.

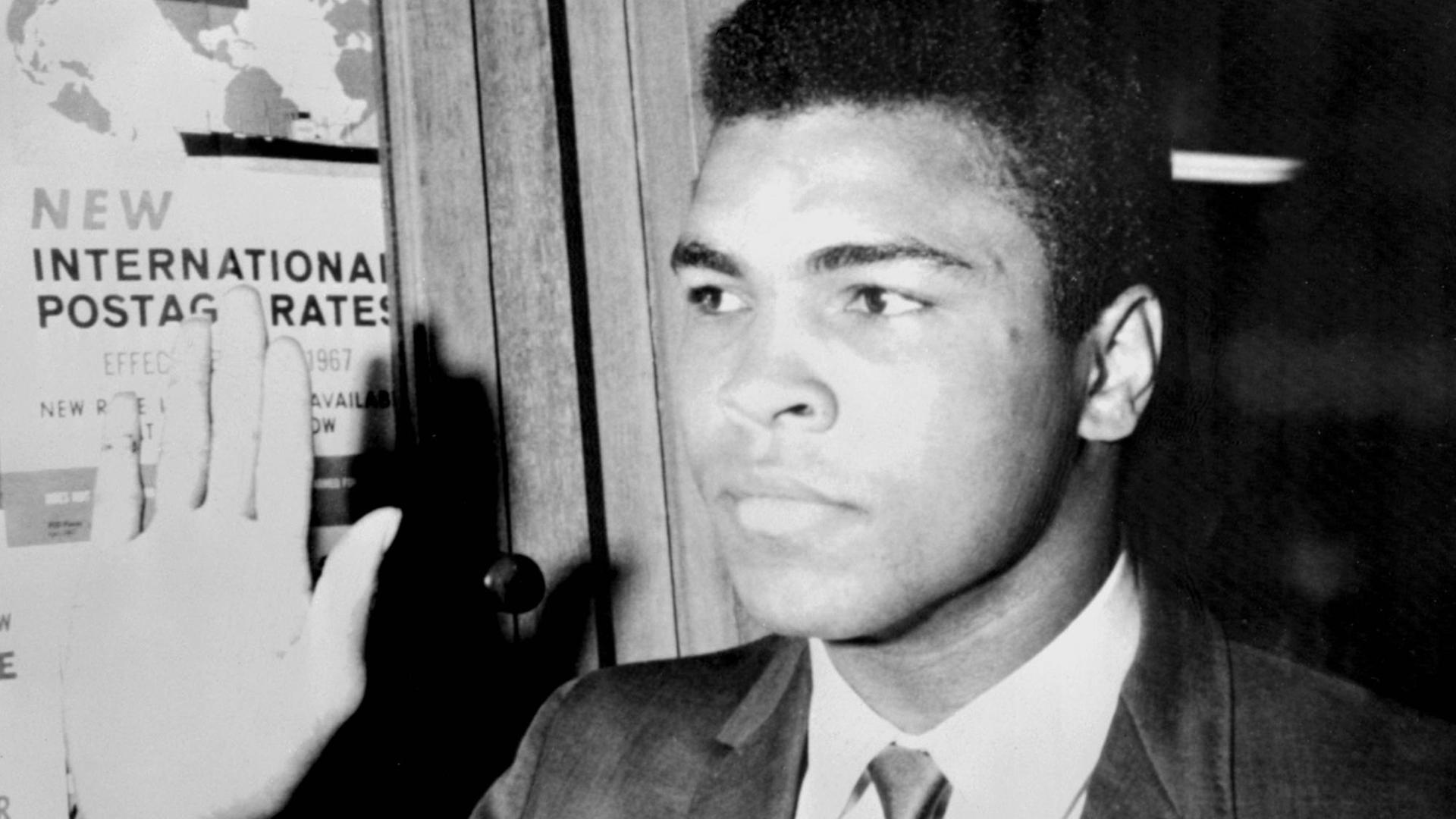

Als dieser junge schwarze Sportler in den 1960er-Jahren die Weltbühne betrat, brodelte in den Vereinigten Staaten die Rassenfrage, und der Vietnamkrieg trieb die Menschen um. Das Fernsehen schuf erste Erfahrungen von globaler Gleichzeitigkeit, und Dinge, die dies- und jenseits des Atlantiks ganz unterschiedlich verstanden wurden, wurden gemeinsam wahrgenommen. So standen viele Deutsche mitten in der Nacht auf, um live mit anzusehen, wie in Amerika schwarze Muskelpakete einander verdroschen. Die Obszönität dieses Blicks ließ sich jahrzehntelang gut hinter sportlichen Kommentaren und politischen Diskursen verbergen.

Faustkampf wird zum Gewalt-Pop

Doch in dieser Epoche wurde der Faustkampf zum Gewalt-Pop, und wie eine klaffende Platzwunde an der Schläfe eines Boxers bleibt die blutige Frage offen, welche sozialpsychologischen Tatsachen dafür ausschlaggebend sind und waren. Die amerikanische Schriftstellerin Joyce Carol Oates hat sich in einem buchlangen Essay damit beschäftigt – und damit zugleich zur kulturellen Nobilitierung des Boxsports beigetragen, ungefähr so, wie sich heute jeder zweite Feuilletonist als Fußballfan und –experte outet.

Die aberwitzige Anthropologie des Boxens besteht in einer gewissen Entlastung vom Zivilisationsstress. Während die Zügelung des Zuschlagreflexes unseren Alltag bestimmt, kann man als Zuschauer eines großen Fights stellvertretend seinen inneren Urmenschen sich austoben lassen. Außerdem gewährt der Anblick von realem Schmerz und realem Blut ein wenig Halt in einer immer irrealer werdenden Welt. Die postmoderne Zersetzung des Wirklichen hat seit den 1980er-Jahren zu einer Sehnsucht nach Körpererfahrungen geführt und eine ganze Schmerzliteratur hervorgebracht. In diese Zeit fällt eine zweite Boxrenaissance bei uns, als Cassius Clay alias Muhammad Ali bereits zum Monument des Radical Chic geworden war.

Monument des Radical Chic

Als dieser junge schwarze Sportler in den 1960er-Jahren die Weltbühne betrat, brodelte in den Vereinigten Staaten die Rassenfrage, und der Vietnamkrieg trieb die Menschen um. Das Fernsehen schuf erste Erfahrungen von globaler Gleichzeitigkeit, und Dinge, die dies- und jenseits des Atlantiks ganz unterschiedlich verstanden wurden, wurden gemeinsam wahrgenommen. So standen viele Deutsche mitten in der Nacht auf, um live mit anzusehen, wie in Amerika schwarze Muskelpakete einander verdroschen. Die Obszönität dieses Blicks ließ sich jahrzehntelang gut hinter sportlichen Kommentaren und politischen Diskursen verbergen.

Faustkampf wird zum Gewalt-Pop

Doch in dieser Epoche wurde der Faustkampf zum Gewalt-Pop, und wie eine klaffende Platzwunde an der Schläfe eines Boxers bleibt die blutige Frage offen, welche sozialpsychologischen Tatsachen dafür ausschlaggebend sind und waren. Die amerikanische Schriftstellerin Joyce Carol Oates hat sich in einem buchlangen Essay damit beschäftigt – und damit zugleich zur kulturellen Nobilitierung des Boxsports beigetragen, ungefähr so, wie sich heute jeder zweite Feuilletonist als Fußballfan und –experte outet.

Die aberwitzige Anthropologie des Boxens besteht in einer gewissen Entlastung vom Zivilisationsstress. Während die Zügelung des Zuschlagreflexes unseren Alltag bestimmt, kann man als Zuschauer eines großen Fights stellvertretend seinen inneren Urmenschen sich austoben lassen. Außerdem gewährt der Anblick von realem Schmerz und realem Blut ein wenig Halt in einer immer irrealer werdenden Welt. Die postmoderne Zersetzung des Wirklichen hat seit den 1980er-Jahren zu einer Sehnsucht nach Körpererfahrungen geführt und eine ganze Schmerzliteratur hervorgebracht. In diese Zeit fällt eine zweite Boxrenaissance bei uns, als Cassius Clay alias Muhammad Ali bereits zum Monument des Radical Chic geworden war.

Monument des Radical Chic

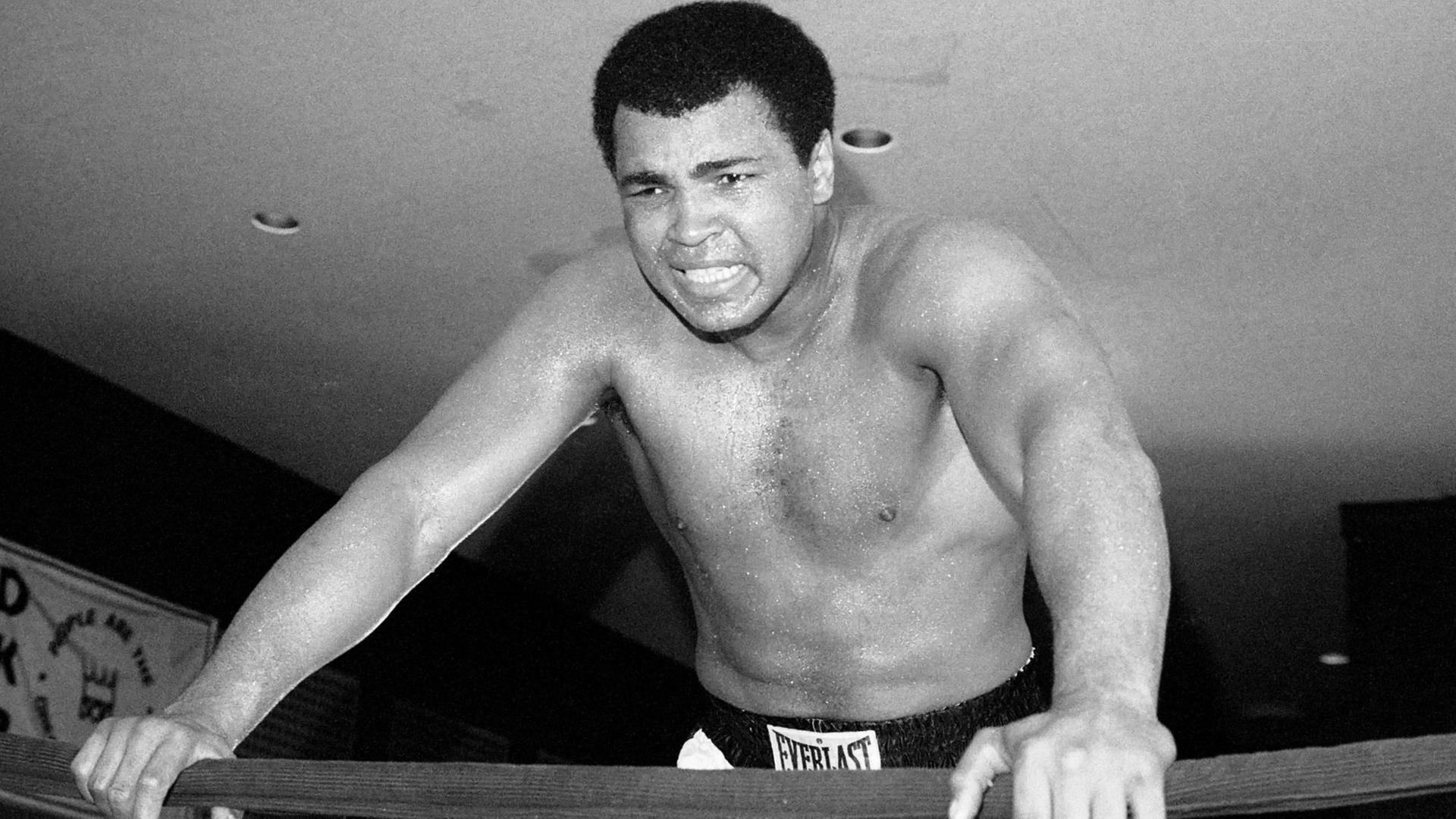

Dies war seine allerwichtigste Funktion als Weltstar: Nicht das Boxen allein, der tänzerische Stil, das fast übermenschliche Einstecken von Schlägen und das Einbunkern der Kräfte in einem geradezu unverwundbar scheinenden inneren Kern, machte ihn zum Darling der Massen, sondern das andywarholhafte und somit sehr zeitgemäß Großmäulige und politisch Provokative, das mit Sport selbstverständlich nicht das Geringste zu tun hat. So kam er als 21-Jähriger aufs Titelblatt des "Time Magazine", so besuchten ihn die Beatles beim Training, Norman Mailer schrieb über seinen Kampf gegen Frazier und Frank Sinatra machte davon Fotos für das Magazin "Life".

Für jemanden, der zeit seines Lebens nicht richtig lesen und schreiben konnte und der nur zur Armee eingezogen wurde, nachdem die Teststandards dort abgesenkt worden waren, ist soviel Kultur-Renommee zweifellos beachtlich. Darin zeigt sich das Wesen unserer Pop-Welt: Es ist nichts erfolgreicher als der Erfolg.

Für jemanden, der zeit seines Lebens nicht richtig lesen und schreiben konnte und der nur zur Armee eingezogen wurde, nachdem die Teststandards dort abgesenkt worden waren, ist soviel Kultur-Renommee zweifellos beachtlich. Darin zeigt sich das Wesen unserer Pop-Welt: Es ist nichts erfolgreicher als der Erfolg.