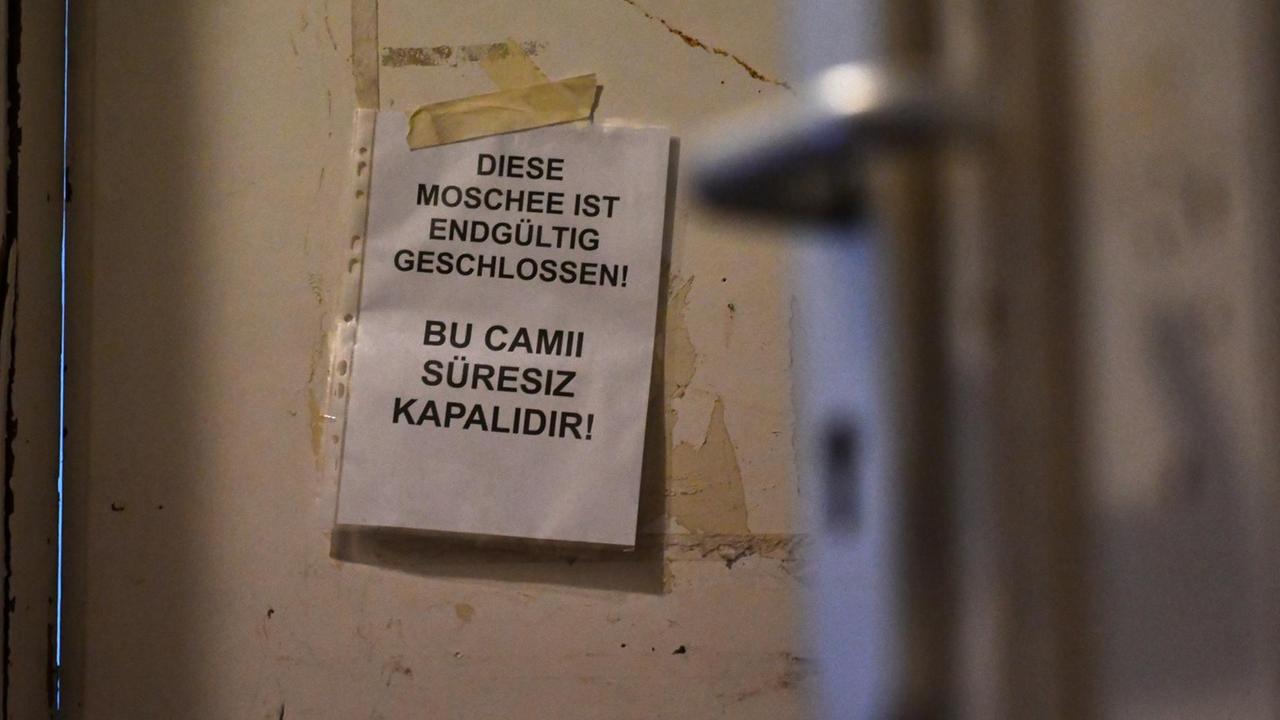

Die Fussilet-Moschee liegt an einer vierspurigen Straße im Ortsteil Moabit. Auf den ersten Blick erinnert hier nichts an einen Gebetsraum. Erst bei genauerem Hinsehen ist es zu erkennen: Über der Glasfassade des Ladengeschäftes: der Name einer Moschee. Einst war hier eine DITIB-Moschee. Nachdem sie ausgezogen war, übernahm der Verein "Fussilet 33" die Räume. Der Briefkasten im Hausflur ist vollgestopft. Die Eingangstür scheint eingetreten zu sein. Sie ist mit vier Schlössern provisorisch gesichert. Man kann durch die offenen Spalten in den Moschee-Raum hineinschauen. Der Gebetsteppich ist abgetragen, nur etwas Restmüll liegt im Raum. An der Tür steht auf einem Zettel auf Deutsch und Türkisch: "Diese Moschee ist endgültig geschlossen!"

Wo ist "Fussilet 33" jetzt?

Der Verein hat seinen Mietvertrag aufgelöst und die Räume verlassen. Ob oder wohin die Moschee umgezogen ist, sei derzeit nicht bekannt, sagt der Sprecher der Berliner Polizei, Winfrid Wenzel:

"Wir haben bisher noch keine neuen Erkenntnisse, was eine Nachfolge-Moschee angeht, die unmittelbar die Nachfolge der Fussilet antreten würde. Aber es gibt natürlich einige Moscheen, die schon seit langem bekannt sind, die auch im Fokus der Polizei standen und auch weiterhin stehen werden, weil dort Gefährder ein und aus gehen."

Die Islamismus-Expertin Claudia Dantschke schätzt, sechs der mehr als 100 Berliner Moscheen seien als islamistisch einzustufen. Wie die Räume der Fussilet-Moschee stehen auch viele andere Ladenwohnungen in der unmittelbaren Nachbarschaft leer. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich eine Polizeiwache. Von dort aus wurde die Fussilet-Moschee observiert. Die Bilder von Anis Amri, dem Attentäter auf den Berliner Weihnachtsmarkt, wurden von dort aufgenommen. In Sichtweite der Fussilet gibt es einen muslimisch-indonesischen Kulturverein, in dem auch gebetet wird.

Nanien Suparmi-Oefner kommt regelmäßig hierhin. Sie habe aus Presseberichten erfahren, dass Amri die Moschee gegenüber besucht habe, sagt die Rentnerin. Sie sei nicht sicher, ob ein eventuelles Verbot gut oder schlecht wäre.

"Wir haben natürlich alle gestaunt, aber mehr weiß ich auch nicht. Wenn das eine richtige Moschee ist, fände ich es nicht gut, aber wenn es ein Missbrauch ist, ist es natürlich richtig, dass sie verboten wird."

Ein Verbotsverfahren ist bereits vor zwei Jahren eingeleitet worden. So viel ist sicher. Wie weit die Prüfung fortgeschritten ist, wann und ob tatsächlich mit einem Verbot zu rechnen ist, darüber gibt die zuständige Innenverwaltung mit Hinweis auf das laufende Verfahren keine Auskunft. Dass der Verein nun seinen Mietvertrag aufgelöst und die Räume verlassen hat, habe aber nichts mit dem Verbotsverfahren zu tun, sagt der Sprecher des Innensenators, Martin Pallgen.

"Ein Vereinsverbot zielt nicht auf Rahmenbedingungen wie Mietverträge oder andere Dinge, sondern es zielt darauf, die Vereinsstrukturen offenzulegen und wenn sie verfassungsfeindlich sind oder sich gegen das Grundgesetz richten, dann auch verbieten zu können. Insofern hat jetzt die Kündigung eines Mietvertragsverhältnisses keine Auswirkungen auf ein laufendes Vereinsverbotsverfahren."

Hohe Hürden für Verbote

Religiöse Vereine oder gar Religionsgemeinschaften zu verbieten ist schwer - dafür hat der Gesetzgeber hohe Hürden gesetzt. Bis vor einigen Jahren waren Experten unsicher, ob religiöse Vereine überhaupt verboten werden können. Denn im Vereinsgesetz war das Religionsprivileg verankert. Dieses wurde gestrichen, so dass Verbote nun möglich sind. Diese Regelungen betreffen aber nur das Vereinsrecht und nicht das Religionsverfassungsrecht, sagt Stefan Muckel, Professor für Staats-, Verwaltungs- und Kirchenrecht an der Universität zu Köln.

"Das Religionsverfassungsrecht Deutschlands sagt zu religiösen Vereinen ausdrücklich nichts. Es gibt eine verfassungsrechtliche Garantie der Vereinigungsfreiheit in religiöser Hinsicht, und zwar sowohl für Religionsgemeinschaften als auch für religiöse Vereinigungen anderer Art, die sich in vielen verschiedenen Stellen des Grundgesetzes findet und unter anderem in der grundrechtlichen Religionsfreiheit verankert ist."

Damit ein religiöser Verein wie "Fussilet 33" verboten werden kann, müssten seine Zwecke oder sein Handeln gegen die verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik oder gegen die Völkerverständigung gerichtet sein. Der Vorsitzende der Fussilet-Moschee, der selbsternannte "Emir" Ismet D., soll laut Berliner Verfassungsschutz durch seinen Islamunterricht Muslime für den Dschihad in Syrien radikalisiert haben. Gegen ihn und einen Mitangeklagten läuft seit einem Jahr ein Prozess. Darin sieht Rechtswissenschaftler Stefan Muckel einen relevanten Grund für ein Verbotsverfahren.

"Denn diese Form der Radikalisierung von Menschen, damit sie sich an militärischen Aktivitäten einer islamistischen Miliz beteiligen, dürfte mit der verfassungsmäßigen Ordnung Deutschlands in keiner Weise vereinbar sein. Der Moscheeverein dürfte einem Verbot unterliegen - man müsste es natürlich im Einzelnen sehr, sehr genau prüfen -, wenn sich herausstellt, dass das gewissermaßen Methode hat in dem Verein, eine systematische Form der Anstiftung für solche Aktivitäten an den Tag gelegt wird und dergleichen immer wieder auftritt."

Wo Salafistenbärte wachsen

Wenn etwa Gastprediger immer wieder zu Gewalt aufriefen, könne der Moscheeverein kaum von Einzelfällen sprechen, so Muckel. Auch wenn vieles darauf hin deutet, als seien die Voraussetzungen für ein Verbot gegeben, möchte sich die Berliner Innenverwaltung zum aktuellen Verbotsverfahren nicht äußern, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. In Sicherheitskreisen heißt es aber, das Verbot der Fussilet-Moschee stehe kurz bevor.

Ein türkischstämmiger Kioskbetreiber in der Nachbarschaft erzählt, er habe mehrfach beobachtet, wie sich Jugendliche in der Moschee radikalisiert hätten. Nach einiger Zeit hätten sie sich lange Salafistenbärte wachsen lassen. Ob ein Verbot diesen jungen Menschen helfen könne, da sei er sich aber nicht sicher.

"Irgendwann werden sie sich in Hinterhöfen verstecken und dort das gleiche machen, was sie machen wollen. Man muss die Jugendlichen beobachten, damit sie nicht in diese Lage kommen."